2025年9月12日

張瑞図(ちょうずいと)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 張瑞図(ちょうずいと)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

張瑞図(ちょうずいと)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、張瑞図の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

張瑞図の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の張瑞図のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた張瑞図の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の張瑞図の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

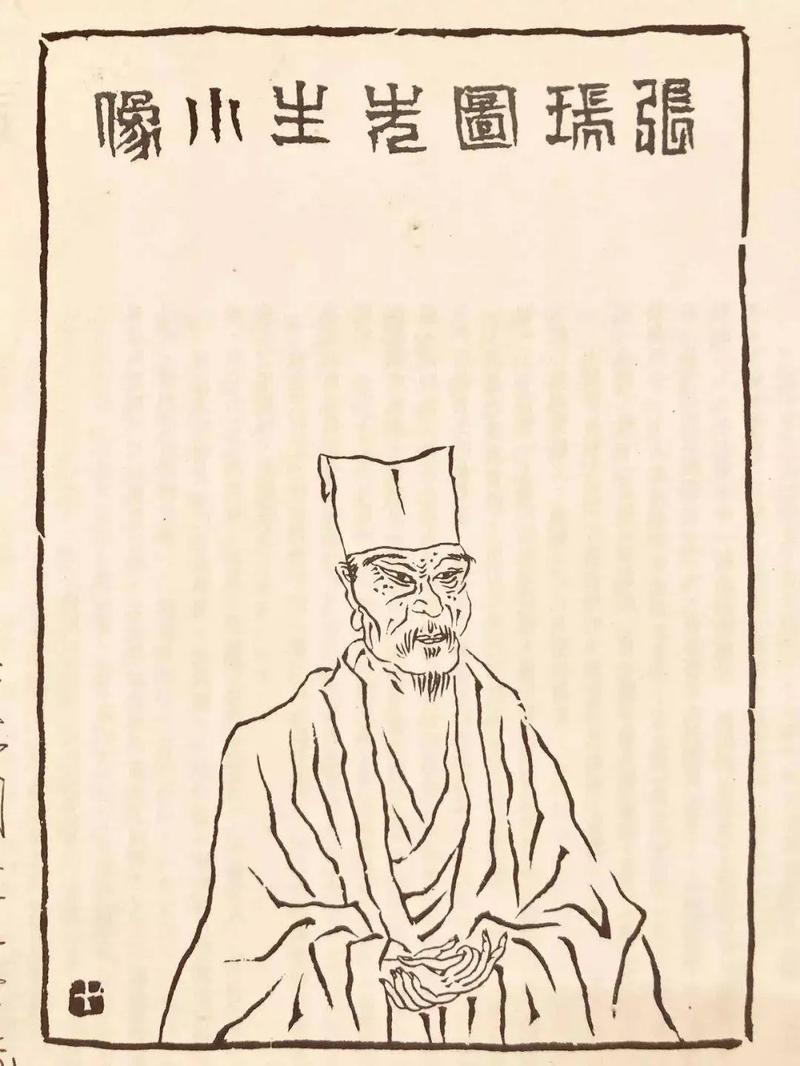

張瑞図(ちょうずいと、1570年-1644年)は、明末を代表する書家・画家であり、独創的な芸術観で知られる人物です。字は長公、号は二水・果亭山人などを用いました。

張瑞図 肖像画

生涯と背景

張瑞図は福建省晋江の出身で、進士に及第して官途につきましたが、文名よりも書の名で広く知られるようになりました。明末という社会不安と変革の時代に生きた彼の芸術には、時代精神を映すような独自性と革新性が色濃く表れています。

書の特色

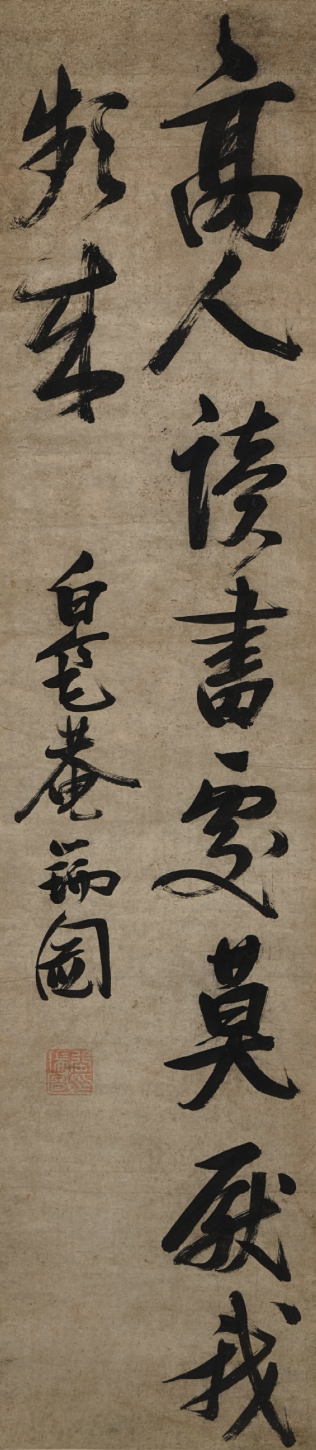

彼の書は、草書・行書に優れ、雄渾かつ奔放でありながらも、結体には強い個性が見られます。伝統的な法度を逸脱しながらも、リズム感と生命力にあふれる線が特徴で、同時代の董其昌や米万鐘らと並び、明末の「書壇の三大家」と称されました。その斬新な造形感覚は、清代以降の書家にも大きな影響を与えています。

張瑞圖 行書片語 張瑞図

絵画活動

張瑞図は画家としても活動し、山水や墨竹を得意としました。特に山水画は、水墨の濃淡を活かして雄大かつ変化に富んだ画境を築き、書と共通する奔放な気韻を漂わせています。

評価と影響

彼の芸術は一見すると奇矯で破格に見えますが、その根底には古典に対する深い理解があり、伝統を踏まえたうえでの革新でした。張瑞図の書画は、明末清初の芸術が伝統から近代へと移行する過程を象徴する存在といえます。

張瑞図(ちょうずいと)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、張瑞図による書や山水画・墨竹など幅広い作品を誠実に鑑定し、適正な価格で買取しております。

張瑞図(1570年-1644年)は明末を代表する芸術家で、草書や行書において独自の書風を打ち立て、「奔放でありながらも力強い線」と「斬新な造形感覚」で知られます。董其昌らと並び称され、明末の「書壇三大家」として後世の書家に大きな影響を与えました。また画家としても山水画や墨竹を得意とし、水墨の濃淡を活かした雄大な画境を築き、書と共通する気韻を漂わせています。その芸術は、伝統を踏まえつつ大胆な革新を示す点で、今日においても高く評価されています。

当店では、落款や印章、作品の来歴や保存状態、さらに展覧会出品歴や図録掲載の有無などを総合的に確認し、長年の経験に基づいた鑑定で真価を見極めます。査定は無料で承っており、名古屋市内をはじめ全国への出張買取にも対応可能です。掛軸や書作品、大幅の山水画など大型作品も安心してお任せください。

張瑞図の作品をご売却の際は、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。大切なお品物を誠実に評価し、ご満足いただけるお取引をお約束いたします。

張瑞図 略歴

1570年

福建省晋江に生まれる。字は長公、号は二水・果亭山人などを称す

1590年代

科挙に及第し、進士となって官途に入る

1600年代

中央に仕え、同時に書家・画家としても活動を広げる

1610年代

草書・行書において奔放かつ独創的な書風を確立し、書壇で高く評価される

1620年代

山水画や墨竹の制作にも力を注ぎ、画壇においても名を成す

1630年代

董其昌らと並び称され、明末の「書壇三大家」の一人として地位を確立する

1644年

明朝の滅亡と同じ年に逝去(享年74歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月11日

草間彌生の水玉模様は、ただの装飾ではない

世界の現代アートを代表する一人が、日本の草間彌生(1929〜)です。10代の頃から創作活動をはじめた彼女でしたが、国内でも海外でもなかなか受け入れられず、1990年代に入ってようやく本格的に評価されはじめます。現在96歳の彼女が、なぜ長きにわたり正当な評価をされずに苦しんだのか、何がきっかけで現在に続くブレイクを果たすことになったのか。当記事ではこれらについて紹介していますので、草間彌生に関心をお持ちの方は、ぜひご一読ください。

■少女は病の苦しみから逃れるために筆を取る

赤やピンクのおかっぱ頭がトレードマークの草間彌生。巨大なかぼちゃのオブジェをはじめ、水玉をモチーフにした作品群で知られる現代アーティストです。一見不気味で異質な表現を生み出す彼女ですが、芸術家としての評価は世界トップクラス。2016年にはTIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出され、世界各地で開催される個展はどこも長蛇の列(ブラジル・サンパウロの美術館では入場までの待ち時間が36時間に及んだとか)。2024年に英国の保険会社ヒスコックスが発表した調査によると、2023年のオークション販売金額のトップは草間彌生で、総額8,090万ドル、年間120億円を売り上げたといいます。

ただ、現在に至るまでの道のりは平坦ではありませんでした。少女時代に統合失調症を患い、幻覚や幻聴の苦しみから逃れるために水玉や網目模様を描き始めた彼女。強迫的ともいえる強烈な表現が次第に注目を集め、大学卒業後、地元である長野県松本市で初めての個展を開きます。しかし古い体質の日本画壇からの理解は得られず、そのことに失望した彼女は1957年、28歳の時に家族の反対を押し切り単身渡米します。出国前に既存の制作物のほとんどを燃やし、新天地での再スタートに挑むことになりました。

■「女性」で「アジア人」という色眼鏡

渡米後はシアトルとニューヨークで個展を開催。当時の流行でもあった抽象表現主義とも通じる点があったことから注目を浴びます。また、前衛的なゲリラ・パフォーマンスをはじめとしたさまざまなアプローチによる表現を試みますが、当時の評価は「奇抜な作品をつくる東洋人女性」という枠を脱しませんでした。商業的な成功には程遠く、日々の生活に苦労するほどだったといいます。

1960年代に正当な評価を得られなかった理由の一つは、当時のアート界全体が男性中心で、彼女のような女性アーティストは奇異の目で見られたこと。もう一つが、有色人種に対する差別意識が根強かったことです。草間彌生の作品そのものがきちんと評価されるまでにかなりの時間を要したのには、「女性」で「アジア人」という二重のマイノリティであったことが大きく影響したとされています。

その後、1970年代以降に高まるフェミニズム運動や、西欧中心だった美術史に多文化・多拠点という視点が持ち込まれ、アジアの現代美術への関心が高まったことなどが追い風となり、じわじわと再評価の機運が高まっていきます。大きな転機となったのが、1989年にニューヨークで開催された大規模な回顧展。さらに1993年のヴェネツィア・ビエンナーレでの展示が世界的な話題となり、日本を代表する現代芸術家としての認識が定着していきます。1998年から99年にかけて開催されたニューヨーク、ロンドン、ロサンゼルスを巡回する大回顧展では、各種メディアがこぞって「生きる伝説」と書きたて、以降は国際的な美術シーンの中心に立ち続けています。

■世界で最も高額で取引される日本人画家

旺盛な制作意欲で知られ、寝食を惜しんで作品を生み出し続けてきた草間彌生。大きなカンバスやオブジェクトをびっしりと埋め尽くす水玉や網目模様からは、単なる装飾ではなく「生きるための表現」であることが切実に伝わること、宇宙的な広がりを想起させる東洋人の神秘性、シンプルな形とビビッドな色使いからくる強烈なインパクトなどから、唯一無二の表現者として確固たる地位を築いています。

現在、彼女は最も高額で取引される日本人画家として知られ、特に近年の価格の高騰ぶりは尋常ではありません。当ギャラリーではこれまでに多くの草間彌生作品を取り扱ってきましたが、依然として彼女の作品を欲しがる方は国内外に多くいらっしゃいます。もしお手元に彼女の作品をお持ちで、価値が気になるという方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。もちろん、査定だけでも構いません。

買取をさせていただいた草間彌生「Pumpkin」(キャンバスにアクリル)とともに弊画廊にて撮影いたしました。

■草間彌生もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では骨董品の他にも絵画や茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

2025年9月10日

趙少昂(ちょうしょうこう)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 趙少昂(ちょうしょうこう)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

趙少昂(ちょうしょうこう)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、趙少昂の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

趙少昂の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の趙少昂のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた趙少昂の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の趙少昂の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

趙少昴 略歴

1899年

広東省に生まれる

1910年代

嶺南画派の創始者・高奇峰に師事し、中国画を本格的に学ぶ

1920年代

花鳥画や昆虫画を中心に活動を展開し、独自の画風を模索する

1930年

ベルギー万国博覧会に出品し、金牌を受賞する

1930年代

広州に「嶺南藝苑」を創設し、教育活動を開始する

1940年代

香港・マカオ・重慶など各地を巡り、個展を開催して画名を広める

1950年代

黎雄才・関山月・楊善深とともに嶺南画派第二世代の代表画家と称される

1960年代

花鳥・山水・動物など幅広い題材を制作し、国際的評価を確立する

1970年代

中国国内外で展覧会を開催、嶺南画派の代表的存在として活動

1983年

逝去(享年84歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月9日

マンガ制作のデジタル化が骨董店に及ぼす影響

ここ数年、骨董的価値の高騰が続いているのがマンガ・アニメの分野です。そして、このジャンルのシンボル的存在といえば、やはり手塚治虫(1928〜1989)でしょう。この記事では手塚治虫の功績と作品の価値、彼が遺したアイテムが高額取引される理由について記載しています。当然のことながら当ギャラリーでの査定・買取も行っておりますので、何かございましたら遠慮なくご相談くださいませ。

■マンガの神様と呼ばれる理由

日本には世界に誇れる産業がいくつかありますが、そのうちの一つに「マンガ」があります。練り込まれたストーリー展開、緻密な作画、感情移入しやすいキャラクターが世界的な人気を呼び、米国でもスパイダーマンやバットマンなどの国民的コミックが勢いを失い、代わりに「鬼滅の刃」や「NARUTO」で棚が埋め尽くされている書店も多いそうです。

何故、この日本ならではともいえる独特のマンガ文化が生まれ育ったのか。確かに、日本には平安時代の鳥獣戯画絵巻や江戸時代の浮世絵など、もともとコミカルなタッチで物語性をもつ絵画を好む土壌がありました。20世紀に入ってからも新聞漫画や幼年・少年漫画などが盛んに描かれますが、同様にアメリカやフランスでもコミックの文化・産業が発展していたはずです。日本がここまでのマンガ大国になったのは、やはり手塚治虫の登場が大きかったのではないか。彼がいなかったらここまでの巨大産業には育っていなかったとする推論は間違っていないように感じます。

さまざまな革新を起こしたとされる手塚治虫ですが、実際には彼が用いた技法や表現手法のほとんどは彼のデビュー前に確立していたといいます。では同時期の他の作家と何が違ったのかというと、シンプルに「読者が夢中になる作品をつくり続けた」という点だったのではないでしょうか。時間を忘れて読み耽り、「こんな面白いものを自分も描いてみたい」と思わせる。この力こそが石ノ森章太郎や藤子不二雄、赤塚不二夫を生みだし、大友克洋、鳥山明、高橋留美子、尾田栄一郎へとつながっていった。科学的なエビデンスはありませんが、ありそうな説ではありませんか。

■さらに高まる「手書きの価値」

手塚治虫は兵庫県宝塚市生まれ。医学博士でありながら、鉄腕アトムやジャングル大帝、火の鳥、ブラックジャックなど今も読み継がれる傑作を立て続けに生み出したことはご承知の通り。驚くのは彼のマンガを描くスピードの速さです。なんと全盛期で月に600ページの原稿を描いたというのです。丸1ヶ月休まずに働き続けたとして、1日に20ページを書いていた計算になります。恐ろしいですね。60年という短い生涯であったにもかかわらず、700を超える大量の作品を鑑賞できるのは、彼のこの人並外れた仕事量のおかげです。同様にアニメーションの分野でも国内のパイオニア的存在として、後進の宮崎駿や富野由悠季、出﨑統などの作家に大きな影響を与えました。

近年、日本のマンガ・アニメの人気が高まるにつれ、関連アイテムの骨董的価値・美術的価値が世界的に高まっています。特に生原稿やセル画、直筆の色紙などは人気が高く、現在でもかなりの高額で取引されていますが、今後さらに価値は高まっていくと見込まれています。

かつてのマンガやアニメはアナログな工程で制作されてきました。しかし現在は作業のほぼすべてがデジタルに置き換えられており、手書き原稿やセル画は消えゆく運命にあります。そういった意味でも、作家の息づかいを感じることのできる手書きのアイテムは、歴史的物証として今後さらに価値をもつようになっていくはずです。

先日買取をさせていただいた手塚治虫「アトム十万馬力」ピエゾグラフキャンバス仕様

手塚治虫もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では骨董品の他にも絵画や茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた

2025年9月8日

趙之謙(ちょうしけん)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 趙之謙(ちょうしけん)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

趙之謙(ちょうしけん)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、趙之謙の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

趙之謙の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の趙之謙のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた趙之謙の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の趙之謙の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

趙之謙(ちょうしけん、1829年-1884年)は、清代後期を代表する書画家・篆刻家・金石学者であり、近代中国美術史において重要な革新者の一人です。字は益甫、または撝叔、号は悲庵・梅庵など多数を用いました。浙江省紹興の出身です。

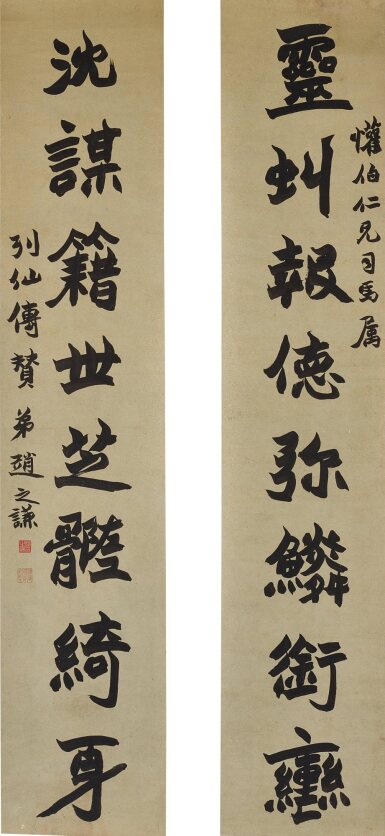

趙之謙 肖像画

趙之謙(ちょうしけん、1829年-1884年)は、清代後期を代表する書画家・篆刻家・金石学者であり、近代中国美術史において重要な革新者の一人です。字は益甫、または撝叔、号は悲庵・梅庵など多数を用いました。浙江省紹興の出身です。

生涯と背景

若いころから書画と篆刻に非凡な才能を示し、同時に金石学(古代の銘文や器物の研究)にも深い関心を寄せました。清末は学術と芸術が結びつく時代であり、趙之謙は金石学の成果を芸術表現に積極的に取り入れ、新たな書画篆刻の世界を切り拓きました。

書画の特色

書では隷書・篆書に特に優れ、古典を深く学びながらも、自身の力強い個性を加えました。筆線は剛健でありながら豊かな変化を持ち、古意と新意が融合した独自の風格を示しています。絵画では花卉や草虫を得意とし、伝統的な写意花鳥の形式を革新しました。濃墨と淡墨を巧みに使い分けた力感ある表現は、後の海上画派や近代花鳥画の発展に大きな影響を与えました。

趙志謙 行書七言聯

篆刻と金石学

趙之謙は篆刻においても傑出し、清代印学の大家として知られています。古代の金石資料を研究し、その趣を取り入れながら力強く新鮮な作風を確立しました。いわゆる「浙派篆刻」の流れを受けつつも、古拙で雄渾な線質によって独自の境地を拓きました。

評価と影響

彼の活動は、伝統に拠りながらも自己表現を強く打ち出した点に大きな意義があり、清末から民国期にかけての書画・篆刻界に決定的な影響を与えました。呉昌碩など後世の巨匠たちも、趙之謙の書画や篆刻から強く影響を受けています。

総評

趙之謙は、書・画・篆刻・金石学の四領域を高次元で融合させた稀有な芸術家であり、清末の芸術革新を象徴する人物といえます。その作品は学術的価値と美術的価値を併せ持ち、今なお高く評価されています。

趙之謙(ちょうしけん)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、趙之謙による書・画・篆刻作品を丁寧に鑑定し、適正な価格で買取しております。

趙之謙(1829年-1884年)は清末を代表する芸術家で、書画・篆刻・金石学の分野で卓越した業績を残しました。書では隷書や篆書に独自の風格を確立し、花卉・草虫を題材とした絵画では濃墨と淡墨を駆使した力強い表現で知られています。さらに篆刻においても金石学の研究成果を取り入れ、古拙で雄渾な作風を確立し、後の呉昌碩をはじめ多くの画家・書家に大きな影響を与えました。その革新性と学術的深みを兼ね備えた作品は、美術的・歴史的価値が非常に高いとされています。

当店では、作品の落款や印章、制作年代、来歴、保存状態、さらには展覧会出品歴や図録掲載の有無などを総合的に確認し、長年の経験をもとに趙之謙作品の真価を見極めます。査定は無料で、名古屋市内をはじめ全国各地への出張買取も可能です。掛軸や書作品、篆刻印譜、さらには関連資料なども幅広く対応しております。

趙之謙 略歴

1829年

浙江省紹興に生まれる

1840年代

幼少より画才を示し、書画や篆刻を学び始める

1850年代

花卉画や草虫画を得意とし、金石学にも関心を寄せる

1860年代

隷書・篆書を中心に独自の書風を確立し、篆刻でも頭角を現す

1870年代

金石学の研究を深め、その成果を篆刻や書画に反映させる

花鳥画や人物画において革新的な表現を試み、画壇で高い評価を得る

1884年

逝去(享年55歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (30)

- 2024年11月 (27)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)