2025年9月22日

趙孟頫(ちょうもうふ)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 趙孟頫(ちょうもうふ)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

趙孟頫(ちょうもうふ)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、趙孟頫の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

趙孟頫の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の趙孟頫のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた趙孟頫の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の趙孟頫の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

趙孟頫(ちょうもうふ、1254年-1322年)は、中国元代を代表する文人であり、画家・書家・詩人として卓越した業績を残した人物です。彼は南宋の王族の末裔として浙江省湖州に生まれましたが、宋の滅亡後は元に仕えて官職に就きました。そのため、南宋への忠誠心との間で葛藤を抱えつつも、元朝の宮廷で高い地位と名声を得ることとなりました。

趙孟頫 肖像画

書の分野では、王羲之の書法を範としながらも、自らの時代に合った清雅で柔和な書風を打ち立てました。その端正で流麗な筆致は後世に大きな影響を与え、元代以降の書道史において「書中の聖」と称されるほど高く評価されています。特に行書や楷書に優れ、規範性と芸術性を兼ね備えた作品は多くの学書者の手本となりました。

絵画においても趙孟頫は独自の地位を築きました。宋代の伝統を踏まえつつ、山水画や人物画、馬の絵に秀でています。彼の作品は古典的な気品と写実的な観察眼を融合させたもので、元代文人画の発展に大きな役割を果たしました。特に「鵲華秋色図」などに見られる澄明で清澄な表現は、後の文人画家にとって規範とされました。

また詩文にも通じ、詩書画三絶の才を兼ね備えた文人として称えられています。彼の活動は、元朝における中国文化の連続性を示すものであり、異民族支配下でも伝統文化を守り発展させた点に大きな意義があります。趙孟頫は、単なる芸術家にとどまらず、元代文人文化を体現する存在として今もなお美術史において重要な位置を占めています。

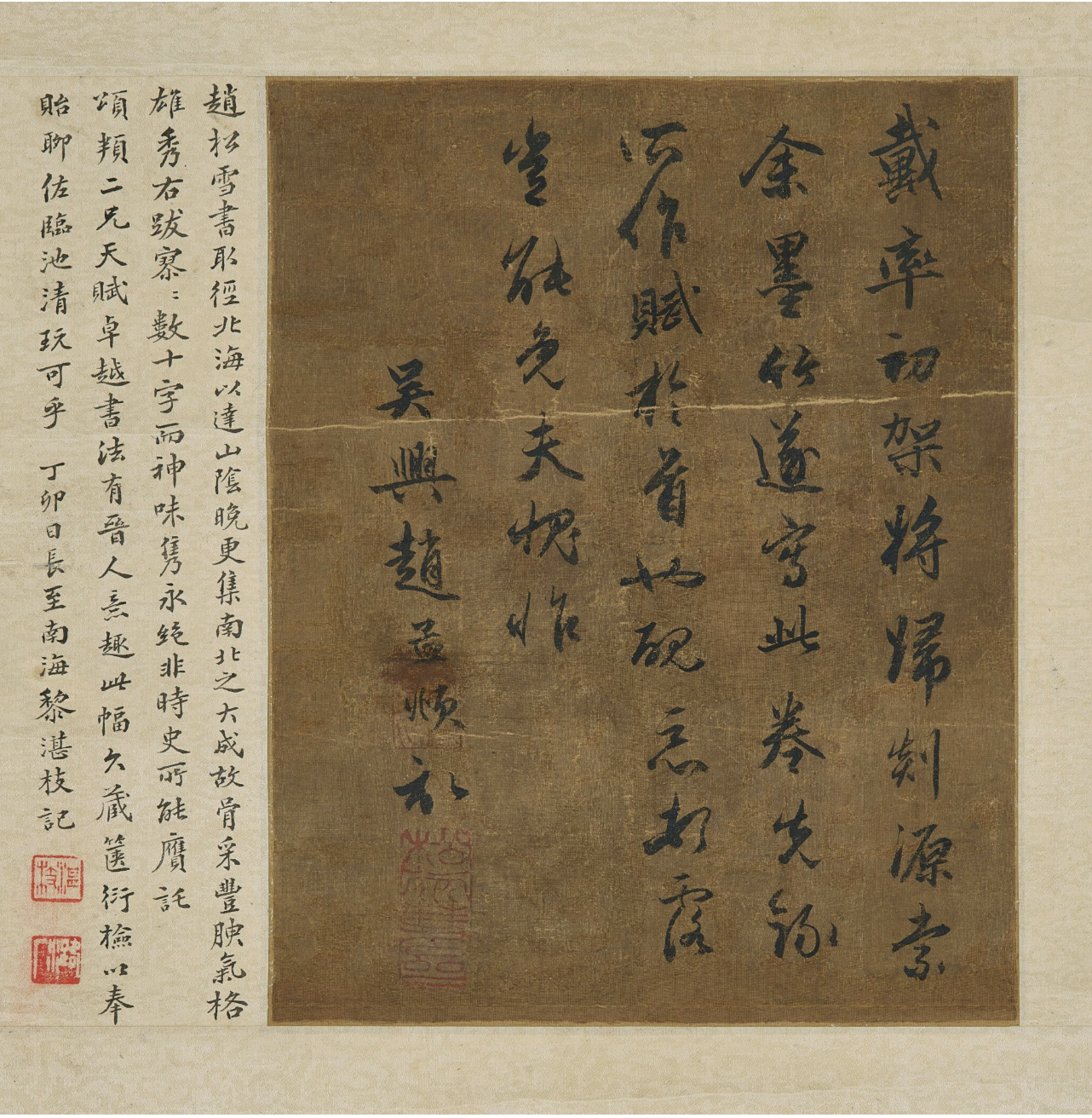

趙孟頫 行書

趙孟頫(ちょうもうふ)の作品をお持ちの方へ、北岡技芳堂では誠実に査定・買取を行っております。

趙孟頫(1254年-1322年)は元代を代表する文人であり、書・画・詩に秀でた「詩書画三絶」の才能を持つ人物です。南宋王族の末裔として生まれ、宋の滅亡後は元に仕え、宮廷画家・書家として高い評価を受けました。書の分野では王羲之の書法を受け継ぎつつ、清雅で柔和な独自の書風を確立し、行書や楷書において後世の模範となりました。絵画においては、山水や人物、特に馬の絵に優れ、気品と写実性を兼ね備えた作品を数多く残しています。その澄明で格調高い画風は、元代文人画の礎を築いたといえるでしょう。

当店では、趙孟頫の書画作品について、落款や印章、制作年代、画題や保存状態などを総合的に判断し、真価に見合った査定を行います。ご相続やご整理に伴う一品から、大切に収集されてきたコレクションまで幅広く対応しております。査定は無料で承り、名古屋市内をはじめ全国への出張も可能です。

趙孟頫の作品をご売却の際は、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。長年培ってきた経験と知識をもとに、大切なお品を丁寧に拝見し、適正な評価をご提示いたします。

趙孟頫 略歴

1254年

南宋王族の末裔として浙江省湖州に生まれる

1279年

南宋が元に滅ぼされる。その後、元に仕えて官職に就く

1280年代

元朝の宮廷に出仕し、翰林学士などの要職を歴任する

1290年代

書家・画家として名声を確立。王羲之を範とした清雅な書風を確立する

1300年代

山水画・人物画・馬の絵で高い評価を得る。文人画の礎を築き、「鵲華秋色図」などの名作を残す

1310年代

書・画・詩を兼ね備えた文人として「詩書画三絶」と称される

1322年

逝去(享年69歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月21日

翡翠の買取なら、 名古屋随一の目利きがいる 北岡技芳堂にお任せください!

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。古くから宝飾品や工芸品に使われてきた「翡翠」ですが、処分をお考えのお客さまにとって「正しい価格で買いとってもらえるか?」は最も気掛かりな点でしょう。

しかし、ご安心ください。昭和25年から続く当ギャラリーでは、宝飾品や骨董品に精通した鑑定人である私が常時在籍しております。どのようなご質問、売却・鑑定のご相談も、お客様にご納得いただけるまでお話させていただきます。ご相談だけでも大歓迎です。

処分をお考えの皆さまの参考になればと考え、以下のページで翡翠についてご紹介しています。お時間がある時にご一読いただければ幸いです。

<歴史>三種の神器にも使われたとされる宝石

非公式ではあるものの、日本には国花や国鳥が制定されています。それぞれ菊・桜と雉なのですが、実は「国石」もあるのをご存じですか?

日本の国石、それこそが「翡翠」です。翡翠の歴史はとても古く、人間が使い始めたのは旧石器時代ごろ。硬玉と呼ばれる種類はとても頑丈で、石斧などに用いられたのが初めだそう。加工品として出回るのは紀元前5000年以降で、世界最古のものはなんと日本の新潟県糸魚川近辺で発掘されています。当時は勾玉(まがたま)、管玉(くだたま)に加工され、祭祀・権威を象徴するアイテムとなりました。ご存じ、三種の神器の一つ「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」にも翡翠が用いられていた説が有力です。

中国でも紀元前から装飾品に使われていて、玉斧、玉璧、玉琮などが宗教儀式の道具として用いられたそう。その後、腕輪・数珠・装身具として珍重されるようになり、現在に至るまで中国の骨董市場で中心的存在となっています。

欧州では17世紀後半から中国趣味(シノワズリ)が流行。陶磁器や家具・調度品に中国風のデザインを取り入れる動きが広がりました。このとき欧州に渡った翡翠は、既存の宝石にはない色合いから「神秘の石」として人気を集めます。20世紀に入ってからはカルティエやヴァンクリーフ&アーペルが翡翠を使ったハイジュエリーを製作するなど、アメリカを含めた欧米各国で翡翠人気が定着していき、近年のグローバルオークションではミャンマー産の特に美しい翡翠が数億〜数十億円規模で取引されるなど、アジア発ラグジュアリーマテリアルとしての認識が広がっています。

翠玉白菜(すいぎょくはくさい)

国立故宮博物院が収蔵する文物の中でも圧倒的な人気を誇る国宝

<特徴>不透明〜半透明の深いグリーンが美しい

翡翠には軟玉と硬玉があり、前者はネフライト、後者はジェダイトと呼ばれています。現在、宝石として扱われているのは後者のジェダイトですが、翡翠の巨大市場である中国ではネフライト製の製品も多く存在しています。一般的に緑色のイメージが強い鉱石ですが、実は白や黒、赤、ラベンダー色など、カラーバリエーションが豊富です。ただ、翡翠という漢字はもともとカワセミを指す言葉で、カワセミの体色は緑色ですから、昔から緑色のものこそが翡翠という認識なのでしょうね。

<産地>ミャンマー産が特に有名

産地としてはミャンマーや日本、グアテマラなどが知られています。中でもミャンマーは透明度が高く美しい翡翠が採れることで有名です。ミャンマー北部カチン州の鉱山は13世紀頃から翡翠の名産地として知られており、現在でも世界の総生産量のおよそ90%を占める一大産地です。大昔から翡翠を珍重する中国人の中には、道中の悪路や襲撃・略奪に遭う危険を顧みず、国境を超えてカチン州の鉱山まで出かけて直接買いつけたり、自らの手で採掘する者が多くいたそうです。もちろん、リスクに見合う価格で取引されるからこその無茶ですし、現在も価格は高騰を続けていることから、近年は危険な雨季でも採掘を行うようになったとのこと。そのせいで現地では過酷な環境下で強いられる労働問題などが新たに浮上しています。

<採掘>数百年におよぶ鉱山開発

17〜18世紀ごろから本格的な開発が始まった主要産地のカチン州では、もともと川底に沈む鉱石を採集していたそうですが、早い段階に枯渇してしまいます。その後1880年頃にトーモー高原に初生鉱床が発見されて以降は、鉱山を掘り進む露天掘りなどがメインとなり、現在は重機を用いて山肌を削るなどしているようです。インペリアル・ジェイドなど高品質な翡翠原石はすでに掘り尽くされているともいわれており、翡翠の希少さは今後ますます高まっていきそうです。

<中国と翡翠>世界最大の翡翠マーケット・中国

最古の記録は前漢(紀元前206〜8年)の頃。司馬遷の「史記」をはじめ、その後もさまざまな書物にその名前が登場します。清(1636〜1912年)の時代からミャンマー産の翡翠が輸入されるようになりますが、後漢(25年〜220年)時代の書物には、ピュー族(かつてミャンマー北部に住んでいた民族集団)についての記載があり、彼らが最初に中国にミャンマー産の翡翠を伝えたともいわれています。王侯や富裕層に代々好まれ、かの西太后が熱狂的なコレクターであったことでも有名ですね。

こうした歴史的背景と石が持つ美しさから、古代から現在に至るまで中国で愛される翡翠。秦の始皇帝の遺体が翡翠で覆われていたという伝承が残るほど、古くから霊的な作用があるとされてきました。今も幸運をもたらす力が宿ると信じられていて、結婚や出産などのお祝いに翡翠の装飾品を贈る習慣が残っているそうです。ある調査によると、2023年の世界の翡翠ジュエリー市場は約135億米ドル(約2兆円)に達しています。この巨大市場の60〜70%を中国マーケットが占めており、このデータからだけでも中国国内の人気・需要を読み解くことができると思います。

<価値>精緻な加工の骨董品は超高額に

まず原石ですが、翡翠は何十万年という歳月をかけて生成される鉱物ですので、生まれた年代には左右されません。色合いやサイズによって価値が変わってくるとお考えください。特にロウカンやインペリアル・ジェイドと呼ばれる鮮やかな緑色の翡翠は高額で取引されています。

一方、骨董品としての価値となると、加工された年代と品質によって大きく左右されます。翡翠は古代中国で特に珍重され、精緻な加工が施された装飾品や工芸品が多くつくられました。こうした製品は現在の骨董市場でも非常に人気があります。中国の故宮博物館に所蔵されている「翠玉白菜」など、翡翠を使った加工品の中には世界的な文化遺産、国宝級の美術品や工芸品が多く残されており、世界のマーケットで高額で取引されています。

近年はブレスレットやペンダント、灰皿などにも使われており、当店ではそうした小物も買い受けいたします。手持ちの翡翠製品の価値や真贋を知りたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。あらゆる種類の製品を丁寧に査定いたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月20日

奈良美智とロックとアート

2025年、米国タイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた現代アーティストの奈良美智(1959〜)。青森に生まれた少年が絵を描き始めてから40年あまり。世界的な画家となった彼の作品が、人を惹きつける力は年々強まっているように感じます。なぜ彼の作品がここまで人気となったのか、作品に込められた想いから読み解いていきます。

■子どものまなざしは何を問う

奈良美智が生まれた青森県には、米軍三沢基地があります。60年代から70年代にかけての少年時代にカギっ子だった奈良は、留守番の間よく米軍人向けラジオ放送(FEN)を聴いていたそうです。小学生の頃から洋楽に親しみ、中学生に入ってからはロックミュージックに夢中になったといいます。ビートルズやローリング・ストーンズ、セックスピストルズ、ボブ・ディランとともに育ち、ロックは奈良の心の奥に根ざすようになりました。

奈良の作品に多く見られる「大きな目で挑戦的ににらみつける子どもの姿」は、ロックが持つ反骨精神を表しているとされています。アトリエではロックを爆音で鳴らし、絵画制作を「ジャムセッションのようなもの」と話す奈良。作品名に「Too Young to Die」「Fucking Politics」などのロックを想起させるフレーズをつけるなど、彼の作品を語る際にロックとの関係性を欠くことはできません。

タイム詩上でステラ・マッカートニーは奈良について以下のコメントを寄せています。「作品を見れば、彼を理解し、感じるはずです。ロックンロールへの愛を、そして子どもの目を通して彼がどのように世界を見ているのかを。なぜ大人たちは平和ではなく戦争を選ぶのか、なぜ自然との調和ではなく破壊を選ぶのか。そう問いかけるまなざしです」と。

自由を奪う体制や権威への抵抗、古くなった価値観やルールの破壊、マイノリティの代弁など、奈良の作品に一貫して流れるロックンロールスピリッツが人気の要因の一つであることは間違いありません。ちなみに、ステラ・マッカートニーは米国のファッションデザイナーで、ビートルズのポール・マッカートニーの娘です。これまでに何度か奈良とのコラボアイテムを発表しており、彼のファンであることを明言しています。

奈良美智 十星

ボードに貼り付けられたジュートに描かれたアクリル画

裏面に署名、タイトル、2014年の日付が記されている

180.5 x 160 cm。71 x 63 インチ。

■アートとロックの共通点

実はロックミュージックと現代アートは切っても切れない関係にあります。両者とも20世紀半ばに「既存の権威や価値観への挑戦」という動機から始まっており、根底に流れる美学がよく似ているのです。そんな相性の良さもあって、1960年代以降は直接的な接点を持ち始めます。

例えば、米国のポップ・アーティストであるアンディ・ウォーホルは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドというロックバンドをプロデュースし、アルバムジャケットを自らデザインするなど、トータルなアート表現を目指しました。そのほか、エルヴィス・プレスリーやミック・ジャガーなどのロックアイコンをモチーフにした作品なども多く制作しています。

また、ビートルズのジャケットデザインをポップアートの先駆者的存在であるリチャード・ハミルトンが手がけるなど、ロック関連アイテムのグラフィックデザインはアート実験の場となりました。そのほかにもライブパフォーマンスは舞台芸術を含む総合表現と化し、ミュージシャンが身にまとう衣装を当時のトップデザイナーが直接手がけるなど、ロックと現代アートは相互に刺激し合って、新しい表現のあり方を開拓してきました。奈良美智もロックとアートとの間に大きな架け橋を渡した一人といえます。

■高額で取引される奈良作品

タイム誌の評価を待たずとも、奈良の世界的人気はここ数年目を見張るものがあります。2000年に34億円で落札された「Knife Behind Back」を筆頭に、その価格は高騰を続けています。アジアや欧米で日本のポップカルチャーや現代アートへの関心が高まっていること、メディアや展覧会などの露出が増加していることなどの要因が挙げられますが、何よりも作品が放つエネルギーが今の時代に特に響くということでしょう。奈良はアクリル画やペン画、リトグラフ、シルクスクリーンからオブジェなどの立体作品までを手がけており、当ギャラリーではそれらすべてを査定・買受しています。

■奈良美智の作品もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では骨董品の他にも絵画や茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月18日

張大千(ちょうだいせん)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 張大千(ちょうだいせん)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

張大千(ちょうだいせん)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、張大千の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

張大千の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の張大千のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた張大千の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の張大千の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

張大千(ちょう だいせん、Zhang Daqian/1899–1983)は、中国近代絵画史において最も国際的に名を知られた画家のひとりであり、20世紀中国美術の巨匠と評されています。

四川省内江に生まれた張大千は、若くして書画の才能を発揮し、伝統的な文人画の継承と革新の両面で活躍しました。初期は古画の臨模に力を注ぎ、宋・元・明・清の名作を徹底的に研究・模写することで筆法や構図を身につけました。その力量は非常に高く、ときには専門家でさえも見分けが難しいほどの精緻な模写を描いたといわれています。

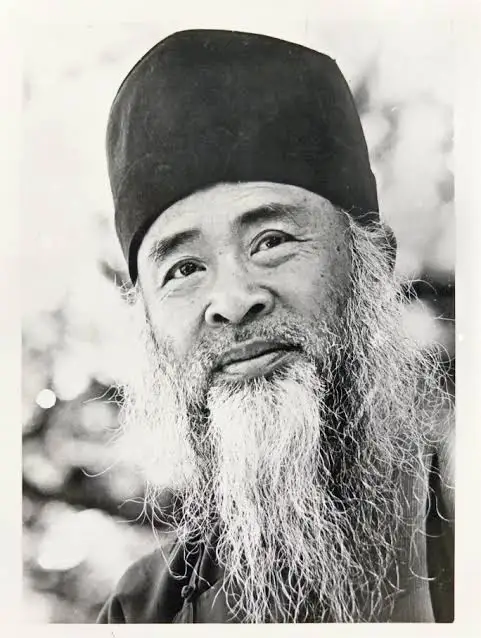

張大千 本人

やがて張大千は、自らの独自の画風を切り開きます。特に山水画においては、伝統的な筆墨法を基盤にしつつも、大胆な色彩と構図を取り入れることで新境地を開きました。1940年代以降は世界各地を旅し、特に敦煌莫高窟に滞在して壁画の臨写を行った経験は、その後の作品に大きな影響を与えました。敦煌の古代壁画の鮮やかな色彩感覚や装飾性は、彼の画業に新たな広がりをもたらしたといえます。

1950年代以降は台湾や南米に居を移し、最終的にはアメリカ・カリフォルニアに定住しました。国外で活動する中で、西洋の抽象表現や色彩感覚をも吸収し、伝統的な山水画に大胆な潑墨潑彩(はつぼくはっさい)の技法を用いた作品を多数制作しました。墨を流し、彩色をにじませるようにして生まれる壮大で幻想的な山水は、伝統の延長にありながら現代的な感覚を備えており、国際的にも高い評価を得ました。

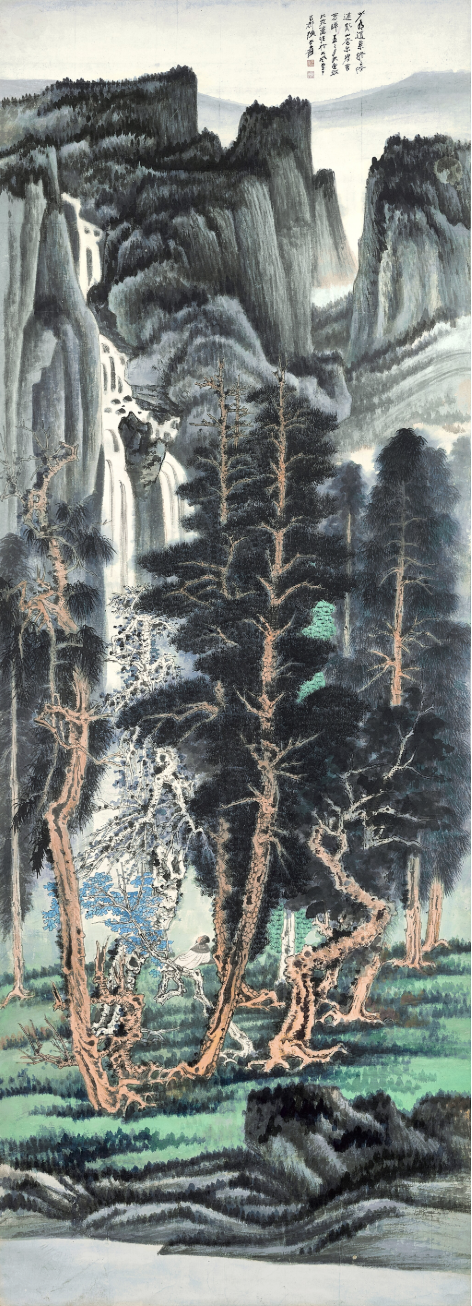

張大千 喬木芳暉

張大千はまた、その人物像や生き方そのものも注目されました。豪放磊落な性格で知られ、世界各地で個展を開き、ピカソとも交流を持つなど国際的な文化交流に積極的に関わりました。晩年まで旺盛な制作活動を続け、1983年に台北で没します。

彼の画業は、伝統と革新の両立、そして中国絵画を世界に広めた功績において、20世紀最大の巨匠のひとりとして今日も評価されています。

張大千(ちょうだいせん)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、張大千による山水画・花鳥画・人物画など幅広い作品を丁寧に査定し、適正に評価して買取しております。

張大千(1899–1983)は、20世紀中国美術を代表する巨匠であり、国際的にも高い評価を受けた画家です。若い頃は古画の模写に傾倒し、宋・元・明・清の名作を徹底的に研究しました。その力量は専門家をも欺くほど精緻であり、やがてその技術を基盤に独自の画風を築き上げました。敦煌莫高窟での壁画臨写を経て、伝統的な筆墨に鮮やかな色彩感覚を融合させ、潑墨潑彩による豪放な山水画は彼の代名詞となりました。晩年は台湾やアメリカを拠点に活動し、ピカソとの交流など国際的な舞台でも存在感を示しました。

張大千 溪山碧翠

張大千の作品は、伝統と革新を兼ね備えた独自性に加え、国際的な評価の高さから美術市場でも安定した需要があります。作品のジャンルや制作年代、画面の保存状態、落款や印章の種類、来歴や展覧会出品歴などにより評価額は大きく変わります。北岡技芳堂では、豊富な経験と知識をもとに丁寧な真贋確認と査定を行い、お客様にご納得いただける形での買取を心がけております。

掛軸や絹本、紙本に描かれた作品、大幅な山水画から小品まで幅広く対応可能です。査定は無料で承っており、名古屋市内はもちろん、全国への出張買取も行っております。

張大千の作品をご売却の際は、ぜひ北岡技芳堂にお任せください。大切なお品を一つひとつ丁寧に拝見し、その真価を適正に評価させていただきます。

張大千 略歴

1899年

四川省内江に生まれる。本名は張正權、後に張爰と改名

1917年

上海に出て画を学び、伝統的な筆墨法を徹底的に修得する

1920年代

古画の模写や研究に打ち込み、宋・元・明・清の名画を臨写し、その技量は専門家をも欺くほどと称される

1930年代

花鳥画・人物画を中心に活動。国内外で作品が注目され始める

1941年

敦煌莫高窟に滞在し、壁画の大規模な臨写を行う。この経験がその後の色彩感覚や装飾性に大きな影響を与える

1949年

中華人民共和国成立後、海外に移住。香港やインドを経て南米アルゼンチン、ブラジルに滞在する

1950年代

台湾に拠点を移し、さらにアメリカ・ヨーロッパ各地でも活動。国際的に名声を高める

1960年代

潑墨潑彩の技法を発展させ、大胆な色彩と抽象性を備えた山水画を数多く制作

1970年代

アメリカ・カリフォルニア州に定住。ピカソとも交流を持ち、国際画壇で存在感を示す

1983年

台北にて逝去(享年84歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月17日

張善孖(ちょうぜんし)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 張善子(ちょうぜんし)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

張善孖(ちょうぜんし)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、張善孖の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

張善孖の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の張善子のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた張善孖の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の張善孖の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

張善子(ちょう ぜんし、Chang Shan-mai/1875年-1949年)は、中国近代を代表する動物画家で、特に虎の絵で名を馳せた人物です。字は慈白、号は虎痴。四川省自貢の出身で、兄は「中国画壇の革命児」と呼ばれた張大千(ちょうたいせん)です。

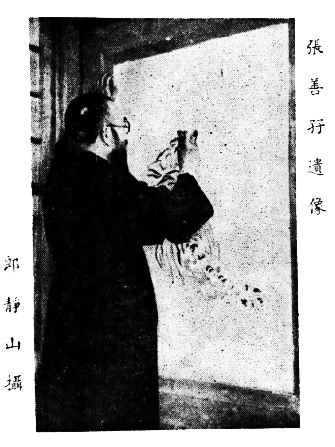

張善孖/張善子 本人

生涯と活動

張善孖/張善子は幼い頃から動物を好み、特に虎に強い関心を寄せました。生涯を通じて虎を描き続け、その写実性と生命感あふれる表現によって「虎画の大家」と称されました。兄の張大千が人物画や山水画で革新を進めたのに対し、張善孖は虎を中心とする動物画の分野を切り開いた存在です。

清末から民国期にかけて活躍し、上海を拠点に画家としての名声を確立しました。その作風は写実に基づきながらも迫力ある筆致を特徴とし、野生動物の力強さを画面に表現することに成功しました。虎の筋肉や毛並み、眼光の鋭さなどを的確に描き出し、観る者に強い印象を与えます。

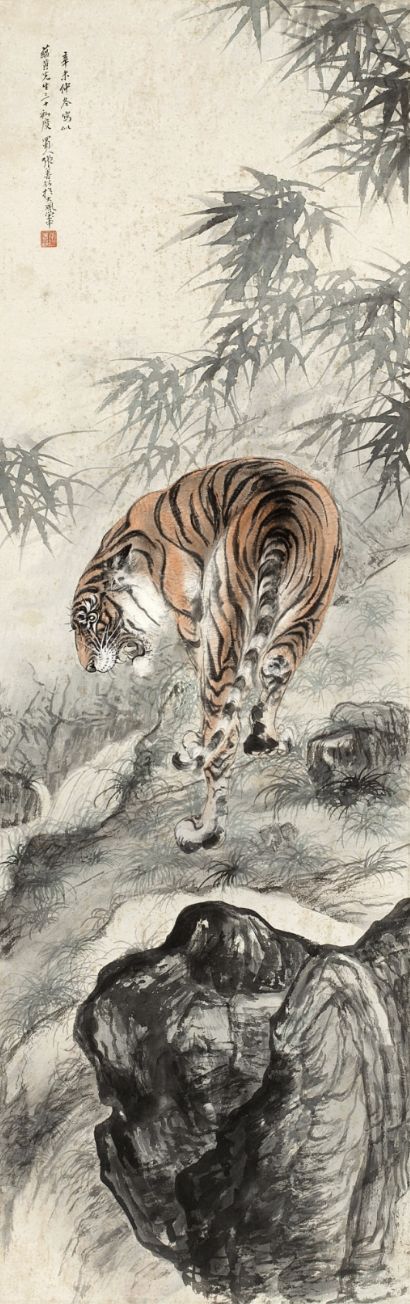

張善子 翠澗嘯虎

作風と評価

張善孖の虎画は、単に形態を写すだけでなく、その霊性や威厳までも描き込んでいる点に特徴があります。作品には西洋画的な写実表現を部分的に取り入れつつも、中国画の伝統的な筆墨の魅力を活かしており、古典と近代的感覚が融合しています。

彼の虎画は中国国内のみならず、海外でも高く評価されました。特に清末民初期には「虎といえば張善孖」と言われるほどの名声を得ており、その影響は後の動物画家にも及びました。

総評

張善孖は、一生を通じて虎を描き続けた稀有な画家であり、中国近代美術における動物画の頂点を築いた人物といえます。兄・張大千と並んで、20世紀前半の中国美術史に確かな足跡を残しました。

張善孖(ちょうぜんし)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、張善孖による書画作品を誠実に鑑定し、適正な価格で買取しております。

張善孖(1875年-1949年)は、中国近代を代表する動物画家で、特に虎の絵において高い評価を受けた画家です。生涯を通じて虎を描き続け、その写実的な筆致と生命感あふれる表現によって「虎画の大家」と称されました。

筋肉の張り、毛並みの質感、眼光の鋭さなどを的確に表現し、単なる写生を超えて霊性や威厳までも描き出しています。

その迫力ある画風は当時から人気を集め、中国国内はもちろん、海外でも「虎といえば張善孖」と呼ばれるほどの名声を得ました。

兄である張大千が人物画や山水画で革新を進めたのに対し、張善孖は動物画、特に虎の表現で独自の世界を築いた点に大きな特徴があります。

当店では、張善孖作品の落款や印章、制作年代、紙や絹本の状態、保存環境、さらには来歴や展覧会出品歴、図録掲載の有無といった要素を総合的に検証し、長年の経験をもとに正しく評価いたします。

査定は無料で承っており、名古屋市内はもちろん、全国各地への出張買取も可能です。掛軸や額装作品、大幅な絵画まで幅広く対応しておりますので、安心してご相談いただけます。

張善孖の作品をご売却の際は、ぜひ北岡技芳堂にお任せください。大切なお品を丁寧に拝見し、その真価に見合った評価をご提示いたします。

張善孖/張善子 略歴

1875年

四川省自貢に生まれる。字は慈白、号は虎痴

1890年代

幼少より絵を学び、とりわけ虎の描写に強い関心を寄せる

1900年代

上海を拠点に活動を開始し、虎の画家として次第に名声を得る

1910年代

虎を中心とした動物画で独自の地位を確立し、「虎画の大家」と称される

1920年代

写実的で迫力ある虎の作品が国内外で高く評価される

兄・張大千との交流も深めながら、それぞれ異なる分野で画壇に影響を与える

1930年代

上海や各地で作品を発表し、盛名を博す

西洋画の写実的表現を取り入れつつ、中国画の伝統を融合させる

1940年代

晩年を迎えるが、なお精力的に創作を続ける

1949年

逝去(享年74歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (30)

- 2024年11月 (27)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)