2025年9月24日

川喜田半泥子の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

お持ちの川喜田半泥子陶芸作品を、大切にしてくださる次のお客様へ橋渡し買取りさせていただきます。

川喜田半泥子は、近代陶芸の重要な人物であり高い人気があります。北岡技芳堂では川喜田半泥子の作品を高く評価した価格で買い取りしています。

特に川喜田半泥子を代表する作品は高価買取いたします。

川喜田半泥子の評価の高いの陶芸作品

茶道具の中でも茶碗を主に作陶し、独特の品格をもつ作品を制作しております。

主に千歳窯と広永窯で焼かれております。

井戸、粉引、刷毛目、志野、瀬戸黒、唐津、伊賀、信楽、色絵など、幅広い作陶作品があります。

独自の世界観があり、箱書きの銘にも独自のものがあり川喜田半泥子の魅力を感じる事が出来ます。

買取価格は、年代や作陶した窯・土などから、希少性が高いと評価したお品は高価買取させていただきます。

そのほかに俳句や書画も創作し、掛け軸・絵画、竹製の茶杓や花入れなども高く評価しています。

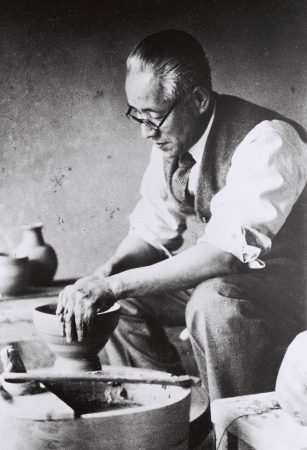

川喜田半泥子 本人

千歳山の泥仏堂にて、昭和15年頃の撮影

川喜田半泥子の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.川喜田半泥子の作品は、当店が真贋を拝見させて頂き、判断させて頂きますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.川喜田半泥子の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.川喜田半泥子の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させて頂きます。

Q.川喜田半泥子の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

川喜田 半泥子(かわきた はんでいし)

1878年(明治11年)11月6日 〜1963年(昭和38年)10月26日)

日本の陶芸家・実業家・政治家「東の北大路魯山人、西の川喜田半泥子」、「昭和の光悦」などと称されています。本名は久太夫政令(きゅうだゆうまさのり)、幼名は「善太郎」。号は「半泥子」の他に、「無茶法師」「其飯」等。実業家としては、河芸銀行、一志銀行、三重共同貯蓄銀行、百五銀行各頭取等を務めました。

川喜田半泥子の前半生・財界人として

大阪市東区本町で生まれます。三重県津市の川喜田家の本宅で育ち、15代続く伊勢の豪商の家に生まれる。裕福な家庭で育ったが、祖父や父は川喜田半泥子の生後まもなく他界し、1歳で川喜田家16代当主となり、久太夫(政令)を襲名します。母は18歳であったため、その若さで未亡人となるのは不憫と実家に帰され、川喜田半泥子は祖母「政」の手によって育てられました。

川喜田家の家族写真 左から3人目が政、その横が半泥子 石水博物館

また筆頭分家の川喜田四郎兵衛からも教育を受け、三重県尋常中学(現在の三重県立津高等学校)に入学します。1900年(明治33年)東京専門学校(現在の早稲田大学)に入学します。1901年(明治34年)23歳で四郎兵衛の長女・為賀と結婚しています。1903年(明治36年)に百五銀行の取締役に就任します。1919年(大正8年)に第6代頭取となり、1945年(昭和20年)2月まで頭取を務めました。頭取としては、「安全第一」をモットーに健全経営を行う一方で地元の中小銀行を買収・合併していきます。1922年には吉田銀行、1925年には河芸銀行、1929年には一志銀行を買収します。1943年には勢南銀行を合併して規模を拡大していきました。1924年には津市中心部の丸之内に新本店を建設します。1931年の金融恐慌においては自らの個人株を担保として日本銀行より現金を借り入れ、窓口に積み上げて現金が豊富にあることをアピールし、取り付け騒ぎを乗り切りました。こうして、彼の時代に百五銀行は三重県有数の金融機関に成長しました。頭取以外にも、三重県財界の重鎮として、三重合同電気社長や明治生命の監査役などいくつもの会社の要職を務めています。また、1909年(明治42年)からは津市会議員、1910年(明治43年)からは三重県会議員を務めました。

川喜田半泥子 波和遊 ハワユー(How are you)石水会館

川喜田半泥子の芸術・文化活動

半泥子の陶芸は趣味で、50歳を過ぎてから本格的に自ら作陶するようになりました。1933年には千歳山の自宅に窯を開き、本格的に作陶を開始しました。主に抹茶茶碗を製作しました。作風は自由奔放で破格と評されます。陶芸のほかに、書や画もよくしたが、あくまでも趣味としての立場を貫き、生涯にほとんど売ることはなく、出来上がった作品は友人知人に分け与えました。 豊富な財力で、1930年(昭和5年)に「財団法人石水会館」を設立し、同名の文化施設を津市中心部の丸の内に建設して文化事業を支援しました。文化施設は1945年に戦災により焼失しましたが、財団法人はその後も文化活動を行いましした。同年、自宅のある津市南部の千歳山に川喜田家の所蔵品収蔵庫として千歳文庫を建設しました。

からひね会のメンバー(前)金重陶陽(後方左から)川喜田半泥子・三輪休和・荒川豊蔵 昭和17(1942)年2月

1942年(昭和17年)「からひね会」をつくり、後に人間国宝となる陶芸家、荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休雪を支援しました。戦後、千歳山の自宅が進駐軍に接収されたため郊外の広永へと移転します。自宅にあった窯もこの地に移しました。1945年に百五銀行の頭取から会長に退き、1950年には相談役となりました。1955年には再び千歳山に住まいを移しました。 死後、「石水会館」を母体として1980年「石水博物館」が設立し、川喜田家に所蔵されていた川喜田半泥子の作品を公開していました。石水博物館はその後、2011年に千歳山に新築移転しています。 川喜田半泥子の墓(津市玉保院納所道場) 専修寺玉保院納所道場には地理学者の稲垣定穀の墓碑や陶芸家・川喜田半泥子の墓があります。川喜田家の墓所の右側2つ目が川喜田半泥子の墓で、仙鶴院と刻まれています。川喜田半泥子の遺志で祖母と妻と供に1つの墓に入っている。

半泥子の墓(津市玉保院納所道場)

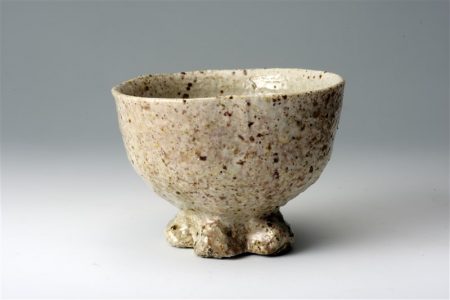

川喜田半泥子 高麗手茶碗 銘「雅茶子(がちゃこ)」

廣永窯 昭和20年代 昭和24(1949)年9月、タイから東京の上野動物園に送られたゾウ「ガチャ」にちなんで命名されたという。

高台(茶碗の底の足に当たる部分)がゾウの足を思わせる面白いお茶碗です。

川喜田半泥子 粉引茶碗 銘「雪の曙(あけぼの)」

千歳山窯 昭和10年代 石水博物館蔵

全体に白い粉が吹き出しているように見えるところから粉引茶碗と呼ばれる。

ピンク色に染まった部分があり半泥子の茶碗の中でも名品といわれております。

川喜田半泥子が贔屓にしていた料理屋

料亭はま作

昭和2年の創業。 川喜田半泥子の贔屓の店として、半泥子の書いた看板が今もなおこの店の顔として掲げられています。

画像は川喜田半泥子の愛した料亭はま作の一寸亭

「忘蛙亭」(ぼうけいてい)

「又来亭」(ゆうらいてい)

「一寸亭」(いっすんてい)

それぞれ、「帰ることを忘れる」「また来る」「ちょっと来る」という願いが込められ、 半泥子のユーモアが効いています。 また、屋敷には茶室の水屋が取り入れられ、茶も愛した川喜田半泥子の息遣いが感じられます。

お部屋は五室あり離れもございます。 お茶会に利用される方もいらっしゃいます。

東洋軒

「東の魯山人、西の半泥子」と称された陶芸家で、百五銀行頭取も務めた津の名士・川喜田半泥子は言いました。 「黒いカレーができないか?」 津の東洋軒初代料理長 猪俣重勝はその提案を受け長い間研究を重ね苦労の末出来上がったのが東洋軒伝統の味「ブラックカレー」です。

川喜田半泥子が愛した東洋軒のブラックカレー

黒さの秘密は!

ブラックカレーが昔も現在も愛されている理由は、上質な松阪牛脂と小麦粉、秘伝のスパイスを手間暇かけてじっくり炒めた香ばしさと旨みのある“ブラック・ルゥ”にあります。 真っ黒になったルゥは、松阪牛本来の甘みや旨みを強調し、口に入れたとたん、その見た目からは想像できないまろやかな味わいを奏でます。手間ひまかけた比類なき一品です。

川喜田半泥子の鑑定買取り評価

川喜田半泥の概要

日本の陶芸家で、特に美しい茶碗や器などの陶芸作品で知られています。また、彼の作品は茶道に関連するものが多く、その美術的価値は高く評価されています。

川喜田半泥の作品は、その独自のスタイルと希少性から、美術市場でも人気があり、コレクターの間で高い評価を受けています。

買取の査定プロセス

買取の際は、まず専門の鑑定士が作品の状態、年代、(落款)の有無、来歴などを評価します。特に有名な茶碗や、展覧会で展示されたことのあるもの作品などは、より高い査定額が期待できます。

市場価値

川喜田半泥の作品は、美術オークションや個人コレクター間での取引が盛んです。市場の動向や、最近の取引例を参考にしつつ、適正な価格を提案することができます。

作品の状態

陶芸作品は保存が価値に大きく影響します。欠損やひび割れの状態、修復の跡などにも価格に影響しますので、状態が良好な作品である事は、より高額での取引が可能です。

買取の流れ

まずは作品の写真や詳細を送って頂くか、直接査定をさせていただきます。作品の箱や付属品の写真もありますと詳しくご説明できます。

川喜田半泥子の略歴

1878年 明治11年、大阪市東区本町の仮寓で、伊勢商人の長男として生れる

1894年 16歳 三重県尋常中学校(現・三重県立津高等学校)で当時同校で教えていた藤島武二に洋画を学びます

1900年 22歳 東京専門学校(現・早稲田大学商学部)に入学します(翌年退学)

1901年 23歳 川喜田四郎兵衛の長女・為賀と結婚する

1912年 34歳 津市南郊外にある千歳山を購入する

1913年 35歳 中国・朝鮮半島を旅行し、各地の陶土を持ち帰ります

1915年 37歳 父の命日に千歳山に邸宅を建築し移住する

1923年 45歳 長男、壮太郎と欧米旅行に出かけ、マチス、ボナールらの名画を入手。この頃「無茶法師」と号す

1925年 47歳 楽焼師、長江寿泉の設計による両口の倒炎式石炭窯を千歳山に築窯、初窯を焚く

1930年 52歳 私財を投じて財団法人石水会館を設立します、千歳山に「千歳文庫」を建てます

1932年 54歳 自己流で本窯を炊き上げます。茶の湯の師匠、久田宗也に茶碗を所蔵される

1933年 55歳 小山富士夫に築窯を依頼、二袋の煙突式薪窯を焚くが失敗に終わる

1934年 56歳 朝鮮、鶏龍山の古窯跡をヒントに自ら三袋の登窯を築窯、成功します

1935年 57歳 伊賀上野城内の古窯跡を発掘。「やきもの趣味」に泥仏堂日録を寄稿します

1936年 58歳 加藤唐九郎と共同で翠松園に天狗窯築窯。金重陶陽、北大路魯山人との交流が始まる

1937年 59歳 加藤唐九郎と決別。赤絵を始めて試みて、赤坂山王下の茶屋で「無茶法師作陶展」開催。荒川豊蔵との交流始まる 1938年 60歳 還暦記念に「赤絵梅文茶碗」を61碗制作する。金重陶陽窯を訪ねる

1940年 62歳 荒川豊蔵と鳴滝の乾山窯を調査します。古伊賀水指の名品「破袋」に倣って伊賀水指「破袋」を制作。陶陽窯訪問 1941年 63歳 仁和寺で「仁和寺御記」を拝見。池田家所有の「陶工必要」を筆写します

1942年 64歳 荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休雪を千歳山に招来し「からひね会」結成。「乾山異考」刊行する

1943年 65歳 作品集「千歳山半泥子六十六碗鑒」を便利堂から刊行する

1947年 69歳 千歳山より戦中疎開した広永に築窯「広永窯」にて初窯を焚く

1949年 71歳 金重陶陽、広永窯来訪。「大吹雪」制作する

1954年 75歳 喜寿を記念して、喜寿祝賀77碗をつくる

1956年 78歳 藍寿褒章受章

1957年 79歳 八十寿祝賀会開催。参加者100人に記念の茶碗と図録「半泥子八十賀百碗鑑」を贈ります

1963年 昭和38年、86歳で逝去

**************************************

2025年9月24日

小野竹喬の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

御所蔵の小野竹喬の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

小野竹喬の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、小野竹喬の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

小野竹喬の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の小野竹喬のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた小野竹喬の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の小野竹喬の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

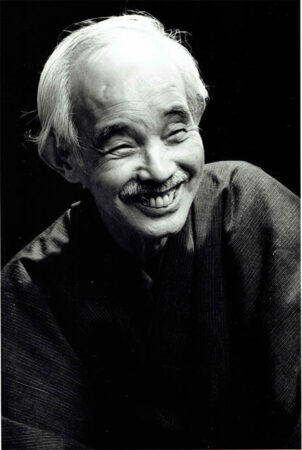

小野竹喬 本人

小野竹喬は、1918年、大正7年に京都で設立された国画創作協会のメンバーの一員として、日本画の新しい表現を模索したことで知られます。

後年には、温雅な色彩と簡潔なかたちを特徴とする画風を確立して、「風景の中にある香りのようなもの」(竹喬の言葉)を画面にとらえようと、さりげない自然の表情に眼を向け続けました。

小野竹喬は国画創作協会の仲間である土田麦僊、野長瀬晩花、そして洋画家の黒田重太郎とともに、1921年にヨーロッパへと出発します。

小野竹喬は、色に重きをおく日本画へと転じた1939年、昭和14年頃を大きな転換期とみなし、それを境に小野竹喬の作品は、独自の世界に入りました

。新しい画風は、色の面によって対象を把握し、かつ日本画の素材を素直に活かそうとするものでした。この時期、小野竹喬は大和絵の表現を手本とし、線も色も古い大和絵に学ぼうとしたのです。

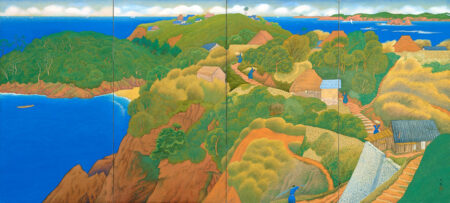

小野竹喬 波切村 重要文化財

この転換はその後の竹喬作品の方向性を決定づけました。それ以降、小野竹喬はおおらかで単純な形と温雅な色彩を特徴とする表現を深め、ゆるぎない独自の世界を確立してゆきます。

奥の細道句抄絵は小野竹喬晩年の代表作です。小野竹喬はこの作品で、江戸時代の俳人、松尾芭蕉の『おくのほそ道』をもとに、その句意を絵にしようと試みました。小野竹喬は昭和お代表する日本画家でした。

小野竹喬 奥の細道句抄絵 暑き日を海に入れたり最上川

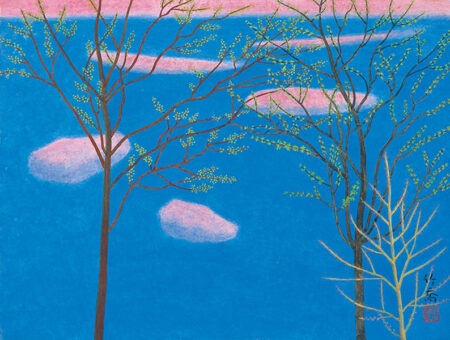

小野竹喬 朝空 1975年

冒頭でも述べた、「風景の中にある香りのようなもの」を画面にとらえようと、さりげない自然の表情に眼を向け続けた小野竹喬は、茜雲の作品の評価が非常に高く、ピンクの雲は小野竹喬独自の絵画スタイルとも言えます。

小野竹喬の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.小野竹喬の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.小野竹喬の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.小野竹喬の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.小野竹喬の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります

小野竹喬の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.小野竹喬の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

小野竹喬 査定価格におけるポイント

小野竹喬の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

小野竹喬先生の作品は、風景画の作品に高値の査定価格がつきます。

50万円から300万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

小野竹喬の作品は、松尾芭蕉奥の細道シリーズの図柄の作品が評価されます。

ピンクの茜雲が描かれていると評価されます。

色紙サイズでも図柄が良ければ高値で取引されます。

小野竹喬展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

小野竹喬の作品は、晩年の作品が、高値で取引されております。

※このように同じ小野竹喬の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

小野竹喬 略歴

1889年

明治22年、11月20日、岡山県笠岡市に父小野才次郎母ハナの四男として生まれ、英吉と命名される。生家は浜中屋を屋号とする文具商であったが、のち、ラムネ製造業を始めます。

1902年

笠岡小学校高等科を卒業し、家業を手伝います。

1903年

父の希望であった商人になることを嫌い、新劇俳優か、日本画家を志望する長兄益太郎(後に坪内逍遙の創立した文芸協会の第1回生として卒業)の勧めで画家になる決心をし、11月2日京都に出て、竹内栖鳳の門に入る。御幸町錦下ルの長兄の下宿に同居します。

1905年

竹内栖鳳から「竹橋」の雅号をもらう。油小路御池西入ルの寺で自炊生活を始めたが、許可を得て、竹内栖鳳宅寄宿生となる。間もなく土田麦僊も寄宿生となり、親交が始まる。日本美術協会展に「月宵」が入選します。

1906年

4月、第11回新古美術品展に「夏の夕」を出品します。

1907年

4月、第12回新古美術品展に「雨の木屋町」を出品、4等褒状を受ける。10月、第1回文部省主催美術展覧会(文展)に「山家の春」を出品し、入選します。

1908年

竹内栖鳳寄宿室を出て、下河原の益太郎宅に寄宿したのち、9月、富小路上ルに間借りします。4月、第13回新古美術品展に「春宵」を出品し、3等となります。10月、第2回文展に「落照」を出品します。

1909年

4月、土田麦僊とともに京都市立絵画専門学校別科に入学する。同科には他に野長瀬晩花がおり、本科2年には村上華岳、榊原紫峰、入江波光がいました。同月、第14回新古美術品展に「花の山」を出品し、5等となります。

1910年

4月、第15回新古美術品展に「暮るる冬の日」を出品し、3等となる。日の出新聞紙上で田中喜作に好評され、以後田中との親交が始まる。12月、田中喜作を中心とする懇談会「黒猫会(シャ・ノアール)」結成に参加。会員は津田青楓、黒田重太郎、田中善之助、新井謹也、泰輝男、土田麦僊らでした。

1911年

3月、京都市立絵画専門学校を卒業。卒業制作に「まつり」を出し、絵専美工校友会展で銀賞を得、学校の所蔵となったが、のちに仮面会展に出品した「南国」と取りかえます。4月、黒猫会は展覧会を開くことになったが、会員間の意見の相違のため解散し、5月、黒田、新井、田中(善)、土田と共に「黒猫会」の発展として「仮面会(ル・マスク)」を結成する。その第1回展を京都三条柳馬場京都青年基督教開館で開き、「南国」「朝」を出品する。10月、第5回文展に「港」を出品します。

1912年

5月、第2回仮面会展に「紺屋の裏」「学校」「棕梠」を出品する。この後、同会は会員の多くが京都を離れ、自然消滅する。同月、麦僊と共に知恩院山内崇泰院に移住します。

1913年

4月、第18回新古美術品展に「南島-春夏秋冬」を出品する。5月、岡山市郊外大供に移り、文展出品作を制作する。晩秋、再び上洛する。10月、第7回文展に「麦秋」を出品します。

1915年

10月、第2回院展に前年度文展の落選作「黍熟るゝ頃」を出品し、入選する。居を粟田口三条に移します。

1916年

10月、第10回文展に「島二作」を出品し、特選を受ける。居を室知恩院山内林下町に移します。

1917年

10月、第11回文展に「郷土風景」を出品したが鑑別される。居を室町出水上ルに移します。

1918年

1月20日、京都倶楽部で「国画創作協会」の結成を発表(この後1月21日、東京上野精養軒でも発表)。11月、第1回国画創作協会展(国展)を東京・白木屋で、引き続き京都・岡崎第一勧業館で開き、「波切村」を出品します。

1919年

11月、第2回国展に「夏の五箇山」「風景」を出品します。

1920年

11月、第3回国展に「海島」を出品します。

1921年

10月4日、土田麦僊、黒田重太郎、野長瀬晩花らと共に神戸出航の賀茂丸にて渡欧の途につく。途中、香港、シンガポール、マラッカ、ボンベイ等を経て、11月16日、マルセーユに着き、アビニヨン、リヨンを見学し、同18日パリに到着、ノートルダム寺院に近いセーヌ河畔のオテル・ビッソンに投宿します。

1922年

1月~2月、イタリア、2月スペイン、3月イギリスを訪れ、4月5日帰国の途につき、5月20日に帰国する。帰国と同時に住居が、市電烏丸線の延長計画にかかり、立ち退きを迫られていることを知り、居を等持院南町に移し、アトリエを等持院北町に定める。雅号の「竹橋」を「竹喬」と改めます。

1923年

11月、大阪毎日新聞社主催 日本美術展覧会に「村道」を出品します。

1924年

11月、第4回国展に「春耕」を出品します。3月、第5回国展に「長門峡」を出品します。

1926年

5月、第1回聖徳太子奉讃展に「八瀬村頭」を出品します。

1927年

4月、第6回国展に「青海」「波涛」を出品します。

1928年

4月、第7回国展に「冬日帖」を出品します。7月28日、東京・帝国ホテルで国画創作協会第1部(日本画)の解散を発表。11月、国画創作協会第1部会員ら26名によって設立された、新樹社の賛助会員になります。

1929年

9月、帝国美術院推薦となります。10月、第10回帝展に「山」を出品します。

1930年

10月、第11回帝展に「風浪」を出品します。7月、翌年1月、ベルリンで開催される日本美術展の国内公開展に「冬の室戸岬」を出品します。

1931年

等持院北町に移転します。

1932年

10月、第13回帝展に「立獅子峡」を出品します。

1933年

10月、第14回帝展に「はざまの路」を出品します。11月、竹内栖鳳の主宰する竹杖会が解散します。

1934年

5月、大礼記念京都美術館美術展覧会に「出靄」を出品します。

1935年

4月、春虹会(京都の帝展系作家16名に院展の冨田溪仙を加えた17名を会員として組織される)第1回日本画展に「稲」を出品する。10月、帝展出品無鑑査の指定を受けます。

1936年

9月、新文展審査委員に任命されます。11月、新文展招待展に「室戸岬」を出品します。

1938年

4月、第3回京都市美術展覧会に「雪後」を出品します。

1939年

10月、第3回文展に「清輝」を出品する。同作品は京都市美術館に買上げられたが、終戦後の同館接収時に行方不明となります。

1940年

2月、大阪・高島屋にて個展を開催。「山峡の月」「溪潤」「帰樵」「洛北の春」「奈良早春」「喧春」「春霞」「深春」「富嶽」「松巒」「蔬菜」「石榴」「早晨」を出品します。7月、京都・佐藤梅軒画廊で入江波光・小野竹喬・榊原紫峰新作展が開かれ、「清宵」「層巒」「秋霽」「春暁」を出品します。9月、都市と芸術社主催、池田遙郎・小野竹喬山水画新作展が東京・銀座資生堂で開かれる。大阪毎日新聞社主催紀元2600年奉祝美術展覧会の審査員になる。

1941年

5月、第6回京都市展に「晴日」を出品します。9月、第4会文展審査員を委嘱される。

1942年

5月、岡山県の依頼で同県護国神社本殿用四季山水屏風を完成奉納する。11月、第1回十宜会展を東京・日本橋三越で開催(同会は京都作家10氏の会)

1943年

10月、第6回文展に「冬」を出品する。同作品を政府に買上げられ、ラウレル・フィリピン大統領に贈られます。

1944年

7月、平安神宮御鎮座50年、平安遷都1150年奉祝京都市美術展覧会に「月」を出品します。11月、文部省戦時特別美術展に「太平洋」を出品し、京都市に買い上げられます。

1945年

11月、第1回京都市主催美術展覧会(京展)に「新冬」を出品します。

1946年

9月、第2回日展の審査員を委嘱されます。

1947年

3月、京都市美術専門学校教授となります。4月、帝国芸術院会員となる。6月、第3回京都市美術展覧会に「麓」10月、第三回日展に「仲秋の月」を出品します。

1948年

9月、第4回日展の審査員を委嘱される。10月、第4回日展に「新秋」を出品します。

1950年

4月、京都市美術専門学校が新制大学の京都市立美術大学として新発足し、その教授となります。

1951年

6月、第7回日展の審査員を委嘱される。10月、第7回日展に「奥入瀬の渓流」を出品します。

1952年

10月、第8回日展に「雨の海」を出品し、国立近代美術館に買い上げられます。

1953年

6月、第9回日展の審査員を委嘱されます。10月、第9回日展に「夕空」を出品する。11月、京都市立美術大学教授を依願退職し、以後非常勤講師となります。

1954年

1月、第5回秀作美術展に「雨の海」が出品されます。2月、東京・上野松坂屋にて「契月、翠嶂、竹喬」日本画展を開催される。7月、国立近代美術館で「大正期の画家」展が開催され、「島二作」が出品されます。

1955年

1月、第6回秀作美術展に「夕空」が出品される。6月、第11回日展の審査員を委嘱されます。日展参事となる。10月、第11回日展に「深雪」を出品します。

1956年

5月、第8回京展に「残照」を出品します。6月、第12回日展の審査委員を委嘱されます。10月、第12回日展に「高原」を出品します。

1957年

1月、第8回秀作美術展に「深雪」が出品されます。7月、東京・銀座松屋にて「小野竹喬写生展」(朝日新聞社主催“スケッチ展シリーズ”第11輯)を開催、「高原」など30点を出品します。9月、京都府ギャラリーにてスケッチ展を開催。

1958年

3月、社団法人日展の発足にあたりその常務理事となります。5月、第10回京展に「木」(スケッチ)を出品します。11月、第1回日展に「山月」を出品します。

1959年

11月、第2回日展に「曇り日の海」を出品します。

1960年

4月、東京・日本橋三越にて「小野竹喬日本画展」を開催。6月、日本中国文化交流協会・朝日新聞社共催の「日本現代画展」が中国各地で開催され、「高原」が展示されます。9月、文部省、毎日新聞社主催明治・大正・昭和美術秀作展に「高原」が選ばれます。11月、第3回日展に「夕映」を出品する。

1961年

11月、第4回日展に「樹」を出品します。

1962年

1月、現代画壇の20人展に「深雪」を出品します。4月、現代美術京都秀作展に「夕映」が選ばれます。5月、第5回現代日本美術展(毎日新聞社主催)に「ヨウシュヤマゴボウ」を出品します。5月、第14回京展に「冬樹」を出品します。11月、第5回日展に「残照」を出品します。

1963年

9月、国立近代美術館の「近代日本美術における1914年」展に「島二作」が出品されます。11月、京都市美術館の国画創作協会回顧展に「波切村」「海島」「冬日帖」が出品されます。

1964年

1月、郷土出身芸術院4人展が岡山県総合文化センターで開催され、「雨の海」「深雪」「山月」「黎明」「彩秋」「夕映」「樹」「雲」「ヨウシュヤマゴボウ」「比叡」が出品される。1月、第15回記念秀作美術展に「残照」が選ばれる。4月、現代美術京都秀作展に「残照」が出品されます。7月、昭和31年より38年まで続けられた朝日新聞主催の「スケッチ展シリーズ」完結記念の「50人画家展」が東京・銀座松屋で開かれ、「茜」を出品します。7月、国立近代美術館の「京都の日本画-円山応挙から現代まで-」展に「波切村」が出品される。11月、第7回日展に「洩れ日」を出品します。

1965年

11月、第8回日展に「夕雲」を出品します。京都の日本画展に「洩れ日」を出品します。

1966年

1月、現代美術京都秀作展に「洩れ日」が出品されます。2月、毎日新聞に随想「絵画十話」を20回にわたり、連載する。6月、東京・高島屋にて「喜寿記念小野竹喬展」(毎日新聞社主催)が開催され、自選38点(大正2~昭和41年)が展示される。9月、三彩社より『小野竹喬作品集』が刊行されます。11月、第9回日展に「宿雪」を出品する。11月、岡山県笠岡市の名誉市民章を受けます。

1967年

6月、京都国立近代美術館の「近代日本画の名作」展に「冬日帖」「残照」が出品されます。11月、第10回日展に「池」を出品します。

1968年

5月、第8回現代日本美術展に「夕茜」を出品します。11月、文化功労者の表彰を受けます。

1969年

5月、京都市美術館において京都市主催「小野竹喬回顧展」が開催され、自選53点(大正2~昭和44年)、スケッチ50点(うち、滞欧作5点)が展示されます。11月、勲二等に叙せられます。

1970年

4月、大阪・大丸の「日本巨匠20人展」(毎日新聞社主催)に「池」「宿雪」「夕茜」が出品されます。11月、第2回日展に「沼」を出品し、京都市に買い上げられます。

1971年

9月、「天皇の世紀」原画展が東京・銀座吉井画廊新館で開催され、80点を出品する(朝日新聞連載、大佛次郎原作「天皇の世紀」の原画)。11月、兼素洞主催小野竹喬画展が開催され、8点を出品します。日本橋三越主催の彩交会展は6名の会員中2名死去したため、24会は新作展ではなく会員自選による回顧展となり、第17回出品の「湖山早春」と第22回出品の「晨」を出品する。この年、中央公論美術出版より『竹喬挿画』を刊行します。

1972年

4月、第24回京展に「交叉」(のち「樹」と改題)を出品します。11月、第4回日展に「1一本の木」を出品します。

1973年

9月、東京国立近代美術館の「開館20年記年現代の眼-近代日本の美術から」展に「雨の海」「山月」が出品されます。10月、京都市名誉市民の称号を受けます。10月、岡山・高島屋で「小野竹喬展」(山陽新聞社主催)が開催される。10月、笠岡市市民会館の緞帳の原画「朝の海」完成。11月、東京・銀座松屋にて「竹喬素描展」が開催されます。11月、京都市美術館の「開館40年記念昭和期における京都の日本画と洋画」展に「冬日帖」「夕映」「沼」が出品されます。

1974年

4月、日本の四季・山本丘人との2人展(“日本の四季シリーズ”第1回)が北辰画廊にて開催されます。5月、26回京展に「阿蘇火口」(スケッチ)を出品します。11月、第6回日展に「樹間の茜」を出品します。昭和19年、戦時特別展に出品し、京都市に買い上げられた「太平洋」を改作し、「海」として京都市美術館に納めます。

1975年

2~3月、東京、大阪の三越で「画業60年記念小野竹喬展」(読売新聞社主催)が開催され、大正初期より昭和49年にいたる53点の主要作品と34点のスケッチを出品します。3月、京都・朝日画廊の開廊記念展として「小野竹喬墨彩画・スケッチ展」が開催されます。4月、東京・銀座資生堂ギャラリーで「小野竹喬の画室展」(「作家のアトリエ」シリーズ)が開催されます。5月、「奥の細道句抄絵」制作のため、山形県にスケッチ旅行し、最上川上流の隼、碁点にまで足をのばします。9月、2度目の「奥の細道」取材のため、単身、山形県及び秋田、新潟へ旅行します。

1976年

4月、山種美術館開催の「第2回現代日本画の10人展」に「春の湖面」「川の辺り」「京の灯」「樹間の茜」を出品します。山種美術館10周年記念展に「冬樹」を制作します。6月~7月にかけて、朝日新聞社主催「奥の細道句抄絵展」を東京・大阪・京都・岡山の高島屋で開催する。11月、文化勲章を受章します。12月、心筋梗塞のため京大病院に入院します。

1977年

3月末、退院。6月、奥の細道ゆかりの酒田市本間美術館で「奥の細道句抄絵展」が開催されます。10月、米寿記念『小野竹喬画集』が朝日新聞社より刊行される。第9回日展に「沖の灯」を出品すします。

1978年

3月、京都・朝日画廊で「小野竹喬墨彩展」を開きます。4月、山種美術館開催の「第3回現代日本画10人展」に「奥の細道句抄絵」より「田1枚」「笠嶋は」「涼しさや」「象潟や」「あかあかと」「暑き日を」が出品される。9月、白浜に転地療養する。10月、京大病院に入院、11月に退院します。

1979年

1月、冨田病院に入院する。4月、求龍堂より随筆集『冬日帖』が刊行されます。5月10日胃癌のため、冨田病院で死去。12日、自宅で密葬が行われ、5月22日北区の上品蓮台寺で告別式が行われ、同寺に葬る。法名・実相院殿覚法竹喬大居士。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月24日

現代日本画に起きている異変 下重ななみ展

これまで当ギャラリーでは個展の企画・開催などを通じ、10年以上にわたり次代を担う作家たちの活動をご紹介してきました。しかしここ数年、特に日本画のカテゴリで異変が起きています。それが9月に個展を開催する下重ななみ氏を含めた、女性作家による美人画の流行です。

日本の独自カルチャー・美人画

日本画に明確な定義はありませんが、墨、岩絵具、膠(にかわ)、和紙、絹といった伝統的な素材を用いて描かれる絵画を指し、西洋画のような陰影や写実性を持たせず、筆による輪郭線で対象物を描く作風が一般的です。そして女性の容姿や所作の美しさを描く「美人画」のジャンルは西洋には見られず、日本独自に発展した文化です。

江戸時代の浮世絵であれば菱川師宣の「見返り美人図」、喜多川歌麿の「婦女人相十品」などが知られていますし、近代になるとみなさんご存知の竹久夢二、そして「西の松園、東の清方」と称される上村松園と鏑木清方、伊東深水などの画家も有名ですね。

数百年の歴史の中でも異例のブーム

終戦後に一時停滞しましたが、1990年代にやや盛り返しつつ、2010年代に入った頃から再び美人画ブームが本格的に復活します。しかし、どうやら過去のものと少し毛色が違うようなのです。江戸時代の昔から、美人画を描くのは男性作家と相場が決まっていましたが、現在は特に女性作家の活躍が目立つのです。もちろん池永康晟氏などの男性作家も活躍していますが、女性による美人画はこれまでにない魅力を持つことから注目を集めています。この潮流の中心的役割を担う作家の一人が、2025年9月に当ギャラリーで個展を開催する下重ななみ氏です。

男性が描く女性と、女性が描く女性の違い

歴史的に、美人画は男性が上手いとされてきました。歌舞伎の女形に見られるような、男性の目特有のフィルターを通した「女性の色気・美しさ」があるためだといわれています。女性作家であっても時に男性的な艶やかな表現を生み出すこともありますが、やはり男性が感じる「きれい」と女性が感じる「きれい」には違いがあり、この差異が作風に影響していることは間違いありません。また、女性作家の場合には、同じ女性同士だからこそよりリラックスした空気をつくりやすく、自然な表情を引き出したり、大胆なポーズを試みたりといったことが可能になる面もあるでしょう。従来とは異なる視点からの美人画が次々と登場し注目を集めているのには、こうした背景が関係していると考えられます。

ライフスタイルの変化にマッチ

一昔前は社長室や応接間に飾られるもの、つまり「来客をもてなすこと」が絵画の重要な役割だったのに対し、昨今はご近所付き合いが薄れ、冠婚葬祭も自宅ではなく外の施設で行うようになりました。こうしたライフスタイルの変化により自宅の間取りから応接間が消え、絵画は「誰かに見せるもの」から「より個人で楽しむもの」へと変化して行ったのです。格式を重んじた絵よりも、個人の感性に響く絵を飾りたい。時代とともに移ろうニーズに、下重氏の作風がマッチしているという見解は妥当ではないでしょうか。

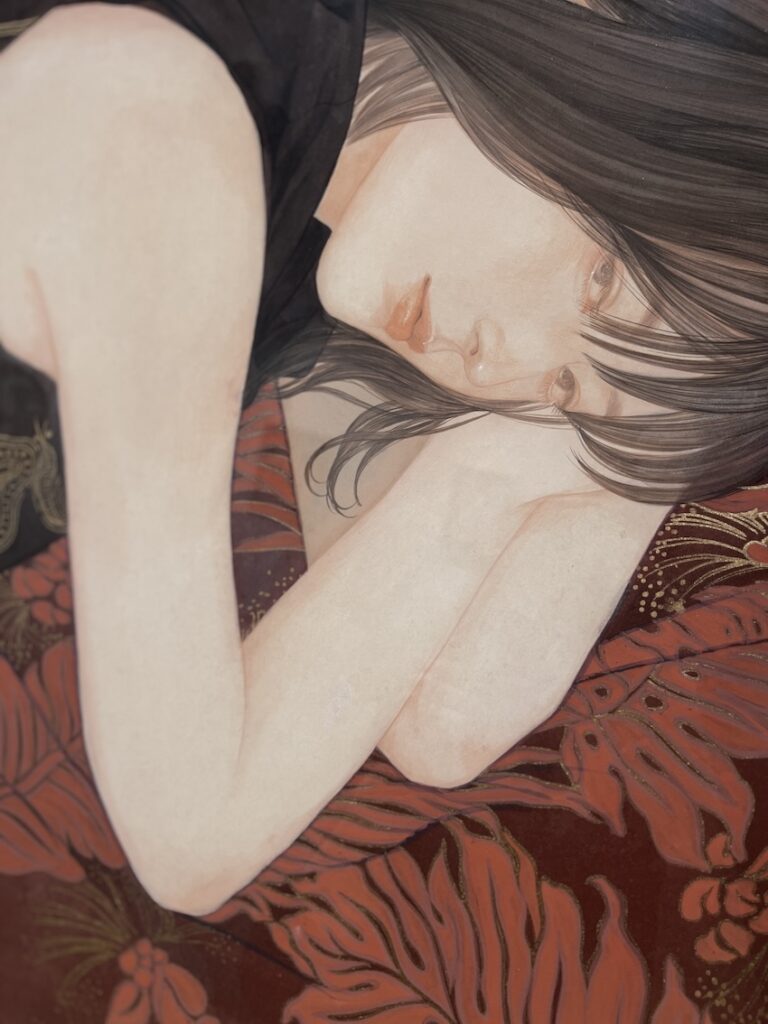

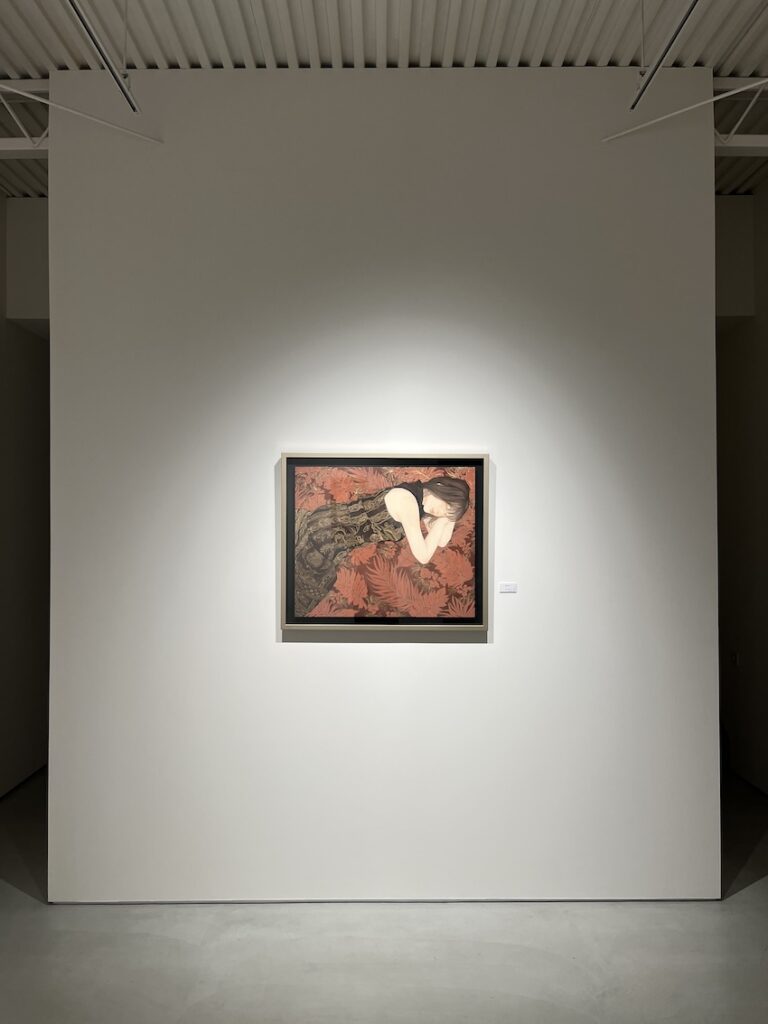

下重ななみ氏の作品の魅力・特徴

在学中から個展を開くなど多くの人の注目を集めていた彼女。卒業後に本格的な作家活動をはじめ、これまでに横浜、東京、名古屋、大阪で個展を開催してきました。発表作品が次々と賞に輝くなど、近年特に評価が高まっている女性美人画家の一人です。展示作品は毎回完売となり、当ギャラリーでも多くのご希望をいただき抽選方式でのご案内となりました。

彼女の作品は女性の美を表層的になぞるのではなく、内面に潜む情念を描き、見る者に感情の揺れうごきを感じさせる繊細な表情・所作を特徴としています。ご本人によると何よりモデルとの良好な関係づくりを大切にしているそうで、彼女の自然体の人柄がモデルの魅力を引き出し、独自の世界観構築につながっているのかもしれません。筆致や色使い、構図づくりなどの技術的な成熟も目覚ましく、今後更なる表現力の深化が期待されています。

下重ななみ展 水庭の遊漁たち

9月24日(水)〜9月30日(火)10:00〜18:00

10:00〜18:00/会期中無休/最終日は15:00まで

※27日(土)28日(日)は、正午頃より作家が在廊いたします

※作品は抽選にて販売となります

詳細は当ギャラリーのwebサイト、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください

2025年9月24日

陳賢(ちんけん)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 陳賢(ちんけん)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

陳賢(ちんけん)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、陳賢の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

陳賢の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の陳賢のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた陳賢の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の陳賢の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

陳賢(ちんけん)は、名を希三といい、号を大玄と称しました。彼の生涯については詳細が伝わっていませんが、残された作品に記された年紀から判断すると、崇禎から順治年間(一六二八〜一六六一)にかけて活躍した道釈画家であったことがわかります。その作品の多くには、黄檗宗の僧である隠元や木庵が賛を加えており、彼が黄檗宗と深い関わりを持っていたことが推測されます。

北岡技芳堂 店内

その画風は、西洋画法を取り入れた立体感をもつ面貌表現に特色があり、黄檗宗の肖像画法と通じるものが見られます。とりわけ人物の顔の陰影の付け方には、西洋的な写実感が漂い、当時の絵画表現に新たな息吹を与えた点で興味深い存在です。また観音像を題材にしながらも、どこか世俗的な士女像に通じる表情や構図を備えており、中にはマリア像を思わせる作品もあります。こうした要素は、17世紀の時代的な文化交流や思想の動きを映し出すものとして高く評価されています。

さらに注目すべきは、陳賢の観音図に隠元(1592〜1673)が自ら筆をとり全図に賛を添えている点です。このことにより、同作は陳賢の諸作のなかでも特に重要視され、後世に強い影響を与えた名品とされています。陳賢の作品は、単なる宗教画にとどまらず、異文化の融合や新しい表現への挑戦を示すものとして、中国美術史上に独自の位置を占めています。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月23日

英一蝶は画家なのに松尾芭蕉に弟子入り?英一蝶の波乱の生涯 骨董品買取ブログ

江戸時代の型破りな画家といえば、浮世絵の葛飾北斎(1760〜1849年)が有名ですね。しかし北斎が生まれる前に、彼に勝るとも劣らぬ破天荒な生き様で知られた画家がいます。それが英一蝶(はなぶさいっちょう/1652〜1724年)です。その波乱万丈さは、庶民の日常を描いた軽妙洒脱な作品からは想像がつかないほど。伊藤若冲、尾形光琳など江戸時代の日本画の再評価の機運が高まる中、2024年に過去最大規模の大回顧展が開催されるなど、近年は一蝶の作品にも注目が集まっています。今回はそんな一蝶の生涯と作品についてご紹介していきます。

■遊び好きがたたり島流しに

英一蝶は京都生まれ。15歳の頃に一家で江戸に引っ越すと、伊勢亀山藩主からの推挙を受けて狩野宗派の狩野安信に入門します。この時まだ17歳。若くして絵に才を発揮し、江戸狩野派の高い絵画技術と教養を身に付けていった一蝶でしたが、わずか数ヶ月で破門の憂き目にあいます。破門の理由については諸説ありますが、当時の狩野派は幕府お抱えの御用絵師で、格式ある宗教画などを請け負っていました。しかし一蝶はそうした絵にはあまり興味を示さず、町人の日常を描く風俗画に熱中していたそう。その姿勢が「堕落している」「規範からの逸脱だ」と非難された説が有力です。そのほかにも時の幕府に対する歯に衣着せぬ物言いが災いしたとの説もありますが、およそ伝統的な日本画の枠に収まるような人物ではなかったようです。

破門はされたものの、狩野派の繊細な筆使いで描き出す風俗画は、当時の町人から大名・旗本にいたるまでその名が知れ渡るほどの人気を博したといいます。俳諧の才もあり、当時すでに俳壇の中心人物だった松尾芭蕉(1644〜1694年)に師事。「暁雲」という俳号で芭蕉および宝井其角(1661〜1707年)をはじめとした門人らとの交流を持ち、俳句や狂歌を書きつけた作品を残しました。

大名や豪商、芸術家など多方面に多くの友人を持つ一蝶は、彼らとともに毎晩遊郭遊びに興じます。吉原遊郭ではその場を盛り上げる太鼓持ちとして大活躍したようですが、なぜか今度はお縄となり、2ヶ月間の入牢を課せられてしまいます。はっきりとした記録は残されていないようですが、幕府のお金を湯水のごとく使う一蝶に、連れ回された旗本のほうが音を上げて「牢屋にでも入れておけ!」となったのではないかといわれています。一蝶の巧みな話芸に気を良くし、散財を許してしまった旗本らにも原因はあったように思えますが・・。

さらに元禄11年(1698年)、一蝶が47歳の時、今度は島流しの刑を受けてしまいます。表向きの罪状は「生類憐れみの令に背いたから」とされていますが、どうやら当時の5代将軍・徳川綱吉の親類をそそのかし、吉原へ連れて行ったことが将軍の逆鱗に触れたことが真の原因のようです(諸説あり)。島流し当日の港にはたくさんの人が見送りに訪れ、一蝶との別れを惜しんだという記録も残っています。

流刑先の三宅島でも変わらず絵を描き続け、江戸にいた頃と変わらぬ人気を誇りました。10年後、将軍の代替わりのタイミングで大赦令が出て江戸に戻った一蝶。72歳でその生涯を閉じるまで、多くの時間を創作に捧げたとのことです。

英一蝶 猿猴捉月(えんこうそくげつ)

「猿猴」とは猿のことを指し、水面に映った月を捕まえようとして、枝が折れて溺れ死んでしまうという故事が伝わっています。これは「猿猴捉月(えんこうそくげつ)」と呼ばれ、自分の身のほどをわきまえず無理なことに手を出して失敗すること、また取れないものを取ろうとして身を滅ぼすことのたとえとされています。

この由来は仏典『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』に見え、欲に駆られて無謀な行為に及ぶ愚かさを戒める教訓として用いられてきました。

英一蝶は、この寓意を重く描くのではなく、手長猿を愛らしく、どこかユーモラスな姿として表現しており、鑑賞する者に微笑みを誘うような趣を添えています。

■見ているだけで楽しくなる、高い画力とユーモア

実際に彼の作品を見ると、人気の理由がよくわかります。狩野派で身につけた線描は柔らかく、彩色は華やか。江戸町人の日常、遊郭や芝居町の賑やかな風景を題材にした作品からは、パッと見ただけで楽しげな人々の様子が伝わっています。見る者をクスリとさせるユーモアや、時の権力をチクリと刺す社会風刺なども人気の要因で「浮世絵への橋渡し役」と評されることもあります。

町民の日常を描くだけでなく、丸まった猫の柔らかな毛並みの表現が見事な「睡猫図」や、自らの袋の中に布袋さま自身が入ってしまうユーモラスな「布袋図」など多彩な作品があり、当時の評判記で「何を描いても上手い」と認められた画力がどの作品でも楽しめます。当ギャラリーにも猿の親子を描いた掛け軸があり、そのほのぼのとした可愛らしさについつい頬が緩んでしまいます。

また、俳諧にも非凡な才能を見せた一蝶は、自作の絵に自作の俳句や狂歌を添えた画讃を複数残しました。例えば「しばしとていざ蕣(あさがお)に日からかさ」の句には、朝顔に傘をかけるほっこりする絵が添えられています。その他、敬愛する芭蕉の句も題材にしており、「朝顔に 我は飯くふ 男哉」の句に素朴な朝顔の絵を添えた画讃も制作しています(朝顔や傘は彼が好んだモチーフだったようです)。このように一蝶は当時の日本画の枠を超えた試みにいくつもチャレンジし、独自の作品世界をつくりあげた作家といえます。

■評価が高まる江戸時代の日本画

近年、江戸時代の日本画が再評価される動きがあります。これには「俳諧文化や絵画との関係性」や「庶民・町人文化と絵画・風俗画の相互作用」といった、これまでになかった新しい切り口で江戸文化を研究する動きが高まっていることが一つの要因とされています。例えば浮世絵においても、これまで単に「奇想」としか捉えられなかった歌川国芳が、現代のマンガ・アニメカルチャーに続く源流として語られ、世界的な再ブレイクを果たす例なども見られるなど、これまでになかった視点で見直す動きが始まっているようです。

英一蝶の作品も同様です。没後300年にあたる昨年には東京のサントリー美術館で大規模な回顧展が開催されて多くの人が足を運びました。近年の再評価を受け、取引金額も高まっているようです。もし作品の処分や査定を希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひ当ギャラリーにお持ちください。経験豊かな鑑定人が責任を持って査定いたします。

英一蝶 猿猴捉月

■英一蝶の作品もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では骨董品の他にも絵画や茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (30)

- 2024年11月 (27)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)