2025年8月27日

徐悲鴻(じょひこう)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 徐悲鴻(じょひこう)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

徐悲鴻(じょひこう)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、徐悲鴻の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

徐悲鴻の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の徐悲鴻のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた徐悲鴻の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の徐悲鴻の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

徐悲鴻(じょひこう、1895年-1953年)は、中国近代美術を代表する画家であり、近代中国画壇の革新者として広く知られています。

徐悲鴻 本人

生涯と活動

江蘇省宜興に生まれ、幼少期から書画を学びました。1919年にはフランスに留学し、西洋美術を本格的に修めます。帰国後は北京大学や中央美術学院で教鞭をとり、教育者としても多大な影響を与えました。

作風と特徴

徐悲鴻は、中国伝統の水墨画に西洋の写実技法を取り入れることで、独自の画風を確立しました。特に動物画、なかでも**奔馬図(はんばず)**に代表される馬の表現は有名で、力強い筆致と生命感あふれる描写で中国近代美術の象徴となりました。また人物画においても、西洋的な解剖学的表現を踏まえたリアルな描写に挑みました。

徐悲鴻 奔馬図

代表作

-

『奔馬図』:疾走する馬を墨一色で力強く描き、中国人の民族精神や独立心を象徴する作品として高く評価されています。

-

『田横五百士』:歴史的題材を用い、壮大な構図で人間の気概を描いた大作。

-

『愚公移山』:伝統的寓話をテーマに、社会変革への強い意志を反映させた作品。

教育と影響

中央美術学院の初代院長として、中国美術教育の近代化に尽力しました。西洋画法の導入だけでなく、中国伝統絵画の精神を守りつつ革新を進めたことから、「中西融合」の旗手とも呼ばれます。

総評

徐悲鴻は、伝統と近代、西洋と中国の融合を体現した画家であり、作品は芸術的価値だけでなく民族的象徴としても重要な意味を持ちます。その奔放な馬の姿は、今もなお中国人の心に強く刻まれています。

徐悲鴻(じょひこう)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、徐悲鴻の代表作である「奔馬図」をはじめ、人物画や歴史画など幅広い作品を誠実に査定し、適正価格で買取しております。

徐悲鴻は1895年に江蘇省に生まれ、西洋美術を学んだのち、中国伝統絵画に写実的な技法を融合させた革新者として知られています。特に力強く疾走する馬を描いた作品は、民族精神や独立心を象徴するものとして中国近代美術の象徴的存在となりました。また「田横五百士」や「愚公移山」などの歴史画や寓意的作品も高く評価されています。

当店では、落款や印章、制作年代、展覧会出品歴、図録掲載の有無などを確認し、保存状態や作品の来歴を含めて総合的に鑑定いたします。名古屋市内をはじめ全国への出張買取も承っておりますので、大型作品や複数点であっても安心してご依頼いただけます。査定は無料で、初めての方でもわかりやすくご説明いたします。

徐悲鴻の作品のご売却をご検討の際は、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。長年の経験に基づいた鑑定眼で、大切なお品物を正しく評価し、ご満足いただけるお取引をお約束いたします。

徐悲鴻 略歴

1895年

江蘇省宜興に生まれる

1912年頃

上海で画家として活動を始め、伝統絵画と西洋画の双方を学ぶ

1919年

フランスへ留学し、西洋美術を本格的に学ぶ

1927年

帰国後、北京大学で教鞭をとる

1930年代

人物画や歴史画の大作を発表し、中国画壇で名声を確立する

1940年代

「奔馬図」など動物画を数多く制作し、力強い馬の表現で高く評価される

1949年

新中国成立後、中央美術学院の初代院長に就任

1953年

北京にて逝去(享年58歳)

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年8月26日

蒋兆和(しょうちょうわ)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 蒋兆和(しょうちょうわ)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

蒋兆和(しょうちょうわ)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、蒋兆和の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

蒋兆和の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の蒋兆和のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた蒋兆和の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の蒋兆和の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

蒋兆和(しょうちょうわ、1904年-1986年)は、中国20世紀を代表する画家の一人であり、特に人物画の分野で高い評価を受けています。四川省自貢に生まれ、幼少期から絵画に親しみ、のちに上海や北京で本格的に学びました。

蒋兆和 本人

人物画の革新

蒋兆和は、それまでの伝統的な工筆画(精緻な線描を重んじる様式)から脱し、水墨による写実的な表現を追求しました。特に農民や労働者、女性、子どもといった庶民を題材に取り上げ、社会の現実を生き生きと描き出した点が特徴です。その筆致は自由闊達で、墨の濃淡やにじみを活かし、人物の感情や生命感を力強く表現しました。

代表作と社会的評価

代表作としては『流民図』(1943年)が知られます。戦乱による民衆の苦しみを描いたこの大作は、中国近代絵画史における重要な作品とされ、写実と表現力を兼ね備えた蒋兆和の画業を象徴するものとなりました。彼の作品は単なる人物描写を超え、社会的・人道的な視点をもった芸術として評価されています。

蒋兆和 少女の図

少女の可憐な姿と細やかな仕草を、淡彩と墨でふんわりと描写。蒋兆和の柔らかな筆致と観察眼が光る一作です。

教育者としての功績

また、蒋兆和は中央美術学院(現・中国美術学院)で教鞭をとり、多くの後進を育てました。その教育方針は伝統技法の尊重とともに、西洋絵画の要素を取り入れた革新を重視し、中国現代美術の発展に大きな役割を果たしました。

総評

蒋兆和は「人物画の巨匠」と称され、伝統と革新を融合させた画風で、中国美術史に新しい流れを築きました。彼の描く人物は写実を超え、人間の内面や時代の精神を映し出しており、その影響は現代中国画にも色濃く受け継がれています。

蒋兆和 略歴

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年8月22日

常書鴻(じょうしょこう)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 常書鴻(じょうしょこう)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

常書鴻(じょうしょこう)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、常書鴻の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

常書鴻の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の常書鴻のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた常書鴻の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の常書鴻の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

常書鴻 常书鸿 本人

常書鴻(じょう・しょこう、Chang Shuhong、1904年~1994年)は、中国の著名な画家であり、敦煌芸術の保存と研究に尽力した文化人です。彼は「敦煌の守護者」とも称される人物で、中国近代美術史においても重要な役割を果たしました。

常書鴻は浙江省の出身で、若い頃から美術に関心を持ち、フランスに留学して西洋絵画を学びました。パリのエコール・デ・ボザールでアカデミックな教育を受ける中で、ヨーロッパ美術の深い知識と技術を身につけました。

しかし、彼が中国に帰国した後、その関心は西洋美術から中国古代美術へと移っていきます。特に心を動かされたのが、甘粛省にある敦煌莫高窟(ばっこうくつ)に残る壁画や彫刻などの仏教芸術でした。これらが荒廃の危機に瀕していることを知った彼は、芸術家としてのキャリアを捨て、敦煌の文化遺産保護に生涯を捧げる決意を固めました。

1943年には敦煌芸術研究所(現在の敦煌研究院)の初代所長に就任し、研究・模写・修復・保存・教育の体制を整えました。困難な環境の中、文化財保護への情熱を失うことなく、数多くの弟子たちとともに敦煌の芸術を世界に広める基盤を築きました。

彼の活動は、単なる文化財の保護にとどまらず、中国人の精神的・文化的遺産への誇りを呼び起こすものであり、中国国内外から高く評価されています。

常書鴻 風景画

常書鴻(じょう・しょこう)作品の鑑定・買取を承っております。

中国近代美術の巨匠として知られる常書鴻は、敦煌芸術の保存に生涯を捧げたことで「敦煌の守護者」とも称され、国内外で高い評価を受けております。その芸術的価値は極めて高く、近年ますます注目を集めております。

当店では、常書鴻による水墨画、書画、デッサンなどの作品について、専門の鑑定士が丁寧に真贋の判定を行い、適正価格にて買取させていただきます。

ご所蔵の作品について、価値をお知りになりたい方や売却をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。初回のご相談・査定は無料で承っております。

全国対応・秘密厳守。遠方のお客様には郵送査定や出張買取もご案内可能です。

常書鴻 静物画

常書鴻 略歴

1904年

4月6日、中国・浙江省杭州に満洲旗人の家庭に生まれました。

1923年

浙江省立工業学校(現・浙江大学工学部)を卒業し、翌年には同校の美術教員として勤務を開始しました。

1927年

妻・陳芝秀とともにフランスに渡り、リヨンおよびパリの美術学校で西洋画を学びました。留学中には、リヨン美術学院の卒業展で最優秀賞を受賞し、さらにパリのサロン展にて金賞3回・銀賞2回という栄誉に輝くなど、高い評価を受けました。

1936年

帰国後は、北京の国立芸術学校(北平芸専)で教鞭をとりながら、敦煌莫高窟の仏教壁画に強い関心を抱くようになります。その芸術的・歴史的価値に心を打たれた彼は、自らの芸術家としての道を捨て、敦煌芸術の保護と研究に生涯を捧げる決意を固めました。

1942年

梁思成や徐悲鴻らと共に敦煌芸術研究所(のちの敦煌研究院)の設立に尽力し、1943年には準備委員会副主任、1944年には正式に所長に就任しました。同年、敦煌に赴任し、莫高窟の調査・制作・保存活動に着手します。

以後、莫高窟の壁画や仏像の整理・修復・模写・登記などの文化財保護活動を精力的に行い、全国各地で展覧会を開催。多くの論文や図録を編集・出版することで、敦煌芸術の普及と国際的評価の向上に貢献しました。

1949年

文化行政にも関与し、全国人民代表大会や中国人民政治協商会議の委員を歴任。文化遺産保護の制度化と社会的認知の向上にも尽力しました。

1951年

北京で大規模な敦煌展を開催し、3,655点におよぶ壁画模写を展示。この展覧会は国内外から大きな注目を集め、敦煌芸術の価値を広く伝える契機となりました。

1982年

北京に移住し、国家文物局の相談役や敦煌研究院名誉所長などを歴任。後進の育成にも力を注ぎました。

1994年

6月23日、北京にて逝去。享年90歳。彼の遺灰の一部は、志半ばであった敦煌莫高窟の前に埋葬されました。まさに、人生のすべてを敦煌に捧げた人物でした。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年8月13日

徐渭(じょい) の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 徐渭(じょい) の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

徐渭(じょい) の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、徐渭の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

徐渭の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の徐渭のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた徐渭の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の徐渭の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

徐渭 肖像画

徐渭(じょい、1521年-1593年)は、中国明代中期の文人画家・書家・詩人であり、号を天池山人、青藤道士などと称しました。浙江省紹興の出身で、若くして学問や詩文に秀で、科挙を志しましたが、不遇な運命に翻弄されます。官途に就く機会はあったものの、政争や誤解による投獄など波乱の多い生涯を送りました。晩年は貧困の中で暮らしましたが、その一方で独自の芸術世界を築き上げました。

絵画では水墨を駆使した奔放で自由な筆致が特徴で、特に花卉や果実、竹、鳥などを描いた「写意画(しゃいが)」で知られます。筆線は太く勢いがあり、墨の濃淡を巧みに使い分けることで、写実よりも対象の生命感や精神性を表現しました。この大胆で即興的な画風は、後に「青藤白陽」と並び称される陳淳や、清代の八大山人、鄭燮(鄭板橋)らにも大きな影響を与え、中国文人画の革新者として位置づけられています。

書においても草書を中心に、自由闊達で力強い作風を示し、詩・書・画が一体となった総合的な芸術を体現しました。その奔放さは、伝統的な枠組みにとらわれない精神の表れでもあり、後世に強いインパクトを与えています。徐渭は不遇な人生を送ったものの、その芸術は今なお高く評価され、明清文人画の重要な流れを切り開いた存在とされています。

徐渭(じょい)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、徐渭の水墨画や書、詩書画を揃えた作品などを丁寧に鑑定し、適正価格で買取しております。明代中期の文人画を代表する徐渭は、奔放で自由な筆致と大胆な構図で知られ、特に花卉や果実、竹、鳥などを描いた写意画は市場でも高い評価を受けています。

筆線の力強さや墨の濃淡による生命感あふれる表現は、後世の画家たちにも大きな影響を与え、その芸術的価値は時代を超えて輝き続けています。当店では、落款や印章、技法、保存状態などを細かく確認し、長年の経験に基づいた鑑定で作品の真価を見極めます。

査定は無料で、名古屋市内をはじめ全国への出張買取にも対応しておりますので、大型の掛軸や屏風なども安心してお任せいただけます。徐渭の作品のご売却をお考えの際は、どうぞお気軽にご相談ください。大切なお品物を誠実に評価し、ご満足いただけるお取引をお約束いたします。

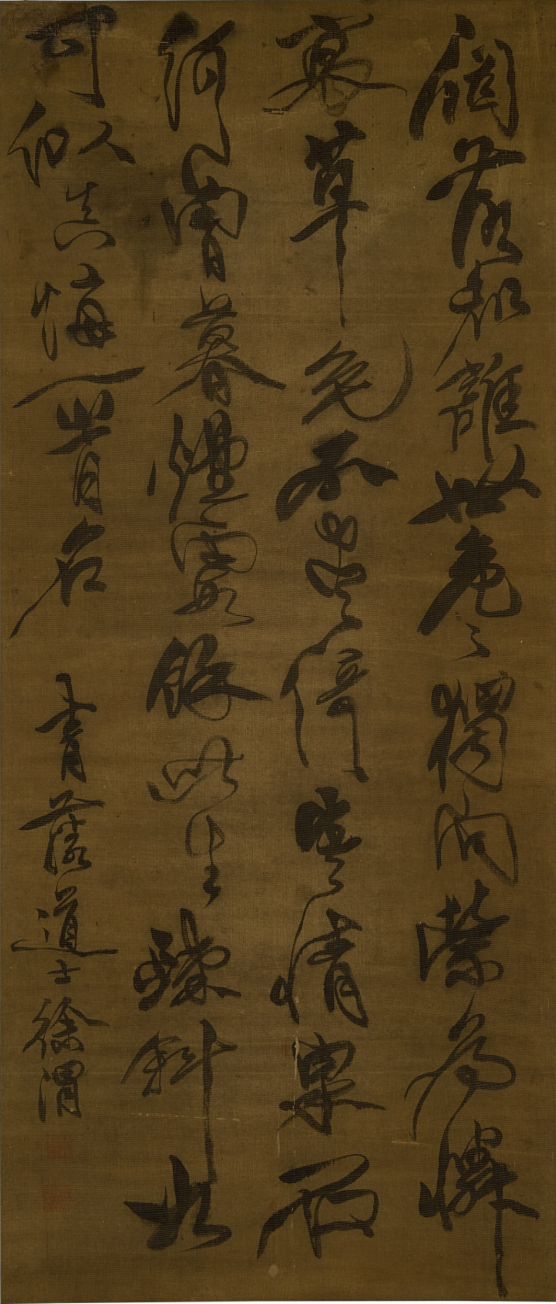

徐渭 草書

その生涯と同じく激しく奔放で、強烈な個性を放つ書風で知られます。号を天池山人、青藤道士などと称した徐渭は、詩・書・画を兼ね備えた明代中期の文人であり、その草書は彼の精神世界を最も直接的に映し出した表現の一つといえます。

徐渭の草書は、王羲之や懐素など古典書法の基礎を踏まえつつも、伝統的な整然さよりも感情の高ぶりや即興性を重視しています。筆勢は鋭く、時に激しく跳ね、時にゆるやかに流れ、太細や濃淡の変化を駆使して、文字に生命感を与えています。墨量の大胆な変化や筆圧の強弱により、文字の形が崩れてもなお全体に力強い調和があり、見る者に強い印象を残します。

特に晩年の作品では、生活の困窮や精神的苦悩がにじみ出るような、荒々しさと哀愁を帯びた線質が顕著に見られます。その筆跡は単なる書の技巧を超え、感情の吐露、精神の記録として評価されています。このような自由闊達で即興的な草書は、後世の書家や文人画家にも大きな影響を与え、中国書道史の中でも異彩を放つ存在として位置づけられています。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年8月12日

沈南蘋(しんなんぴん)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 沈南蘋(しんなんぴん)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

沈南蘋(しんなんぴん)の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、沈南蘋の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

沈南蘋の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の沈南蘋のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた沈南蘋の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の沈南蘋の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

沈南蘋 獅子戯児図

本作は、滝が流れ落ちる岩場にたたずむ獅子の親子を描いた大幅で、力強さと愛らしさが同居する作品です。親獅子は両耳から白く細長い毛を垂らし、尾の先端はふさふさと大きく広がり、堂々たる姿を見せています。その傍らでは、二頭の子獅子が仲むつまじくじゃれ合い、画面に温かみを添えています。

大小の獅子という構図は、「大」と「太」、「小」と「少」、「獅」と「師」が音通することから、「太師少師」(太師は三公のひとつで天子を補佐し、国政に参与する高官、少師は軍事を司る官職)を象徴する吉祥画題とされています。すなわち、この戯れる獅子の親子は、一族が代々高位高官へと昇りつめる吉兆を表しているのです。こうした音通による寓意は、まるで謎解きのような面白さがあり、江戸時代の人々の知的好奇心を大いに刺激したと考えられます。

落款から、乾隆21年(1756)、すなわち沈南蘋が帰国した後に描かれた作品であることがわかります。南蘋晩年の成熟した筆致と構成美を堪能できる、格調高い一幅といえるでしょう。

(しんなんぴん、生没年不詳)は、中国清代中期の画家で、江蘇省揚州の出身とされます。字は衡之(こうし)、号は南蘋。花鳥画を中心に卓越した才能を発揮し、写実的でありながら優美な装飾性を備えた画風で知られています。特に彩色花鳥画においては、細密な描写と鮮やかな発色、構図の巧みさが際立ち、宮廷画や文人画とは異なる洗練された趣を持っています。

沈南蘋は18世紀初頭に長崎へ渡来し、数年間滞在して日本の画壇に大きな影響を与えました。彼のもたらした技法や画風は「南蘋派」と呼ばれ、日本の近世花鳥画の発展に大きく寄与します。特に長崎派や円山派の画家たちに強い影響を与え、円山応挙や伊藤若冲の一部作品にも、その写実性や構図の取り方に南蘋風が見られると指摘されています。

作風の特徴として、極めて精緻な筆使い、鮮やかで深みのある彩色、動植物を生き生きと描き出す観察眼が挙げられます。花や鳥だけでなく、昆虫や魚介類なども細密に描き込まれ、その美しさと迫真性は高く評価されています。沈南蘋の作品は日本と中国の双方で愛好され、現存作は美術館や個人コレクションに収蔵されています。

沈南蘋(しんなんぴん)の作品をお持ちの方へ。北岡技芳堂では、沈南蘋の花鳥画をはじめとする貴重な作品を丁寧に査定し、適正価格で買取しております。清代中期に活躍した沈南蘋は、細密な筆致と鮮やかな彩色で動植物を生き生きと描き、日本の画壇にも大きな影響を与えた画家です。その写実的かつ華やかな画風は、長崎派や円山派など、多くの日本画家の表現にも受け継がれています。

特に花鳥画や魚介、昆虫などを題材とした彩色作品は市場でも人気が高く、状態や来歴によっては高額で取引されることもあります。当店では、落款や印章、作品の技法や保存状態をしっかり確認し、長年の経験と鑑定眼で価値を見極めます。査定は無料で、名古屋市内をはじめ全国への出張買取にも対応しておりますので、お持ち運びが難しい大型作品や掛軸も安心してお任せいただけます。

沈南蘋の作品のご売却をお考えでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。大切なお品物を誠実に評価し、ご満足いただけるお取引をお約束いたします。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (30)

- 2024年11月 (27)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)