2025年10月6日

高価な骨董品・美術品ほど、相続準備はお早めに 〜北岡技芳堂の骨董品買取りブログ〜

骨董品を扱っていると、時折ご相談いただくのが相続に関するお悩み。古美術や骨董品など故人のコレクションにどれくらいの値打ちがあり、どれくらいの税金がかかるのか。また、正しく処分する方法とは・・・等々。骨董品の相続には、価値の見極めと正しい手続きが欠かせません。円満な相続が実現するために、ここでは過去に起きた悲劇的な実話をベースに骨董品を相続するときの正しい準備と手続きについてご紹介します。

■日本の相続税は世界トップクラス

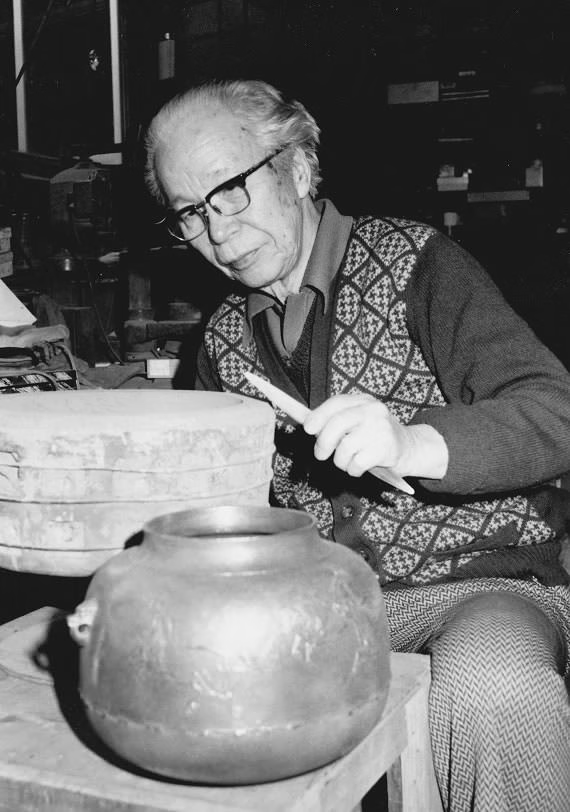

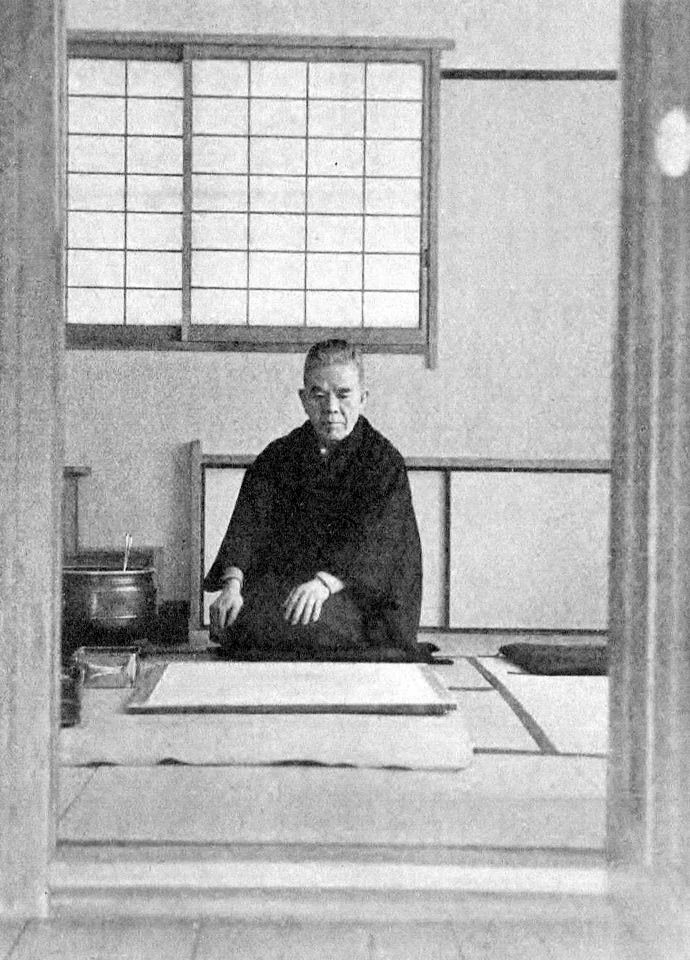

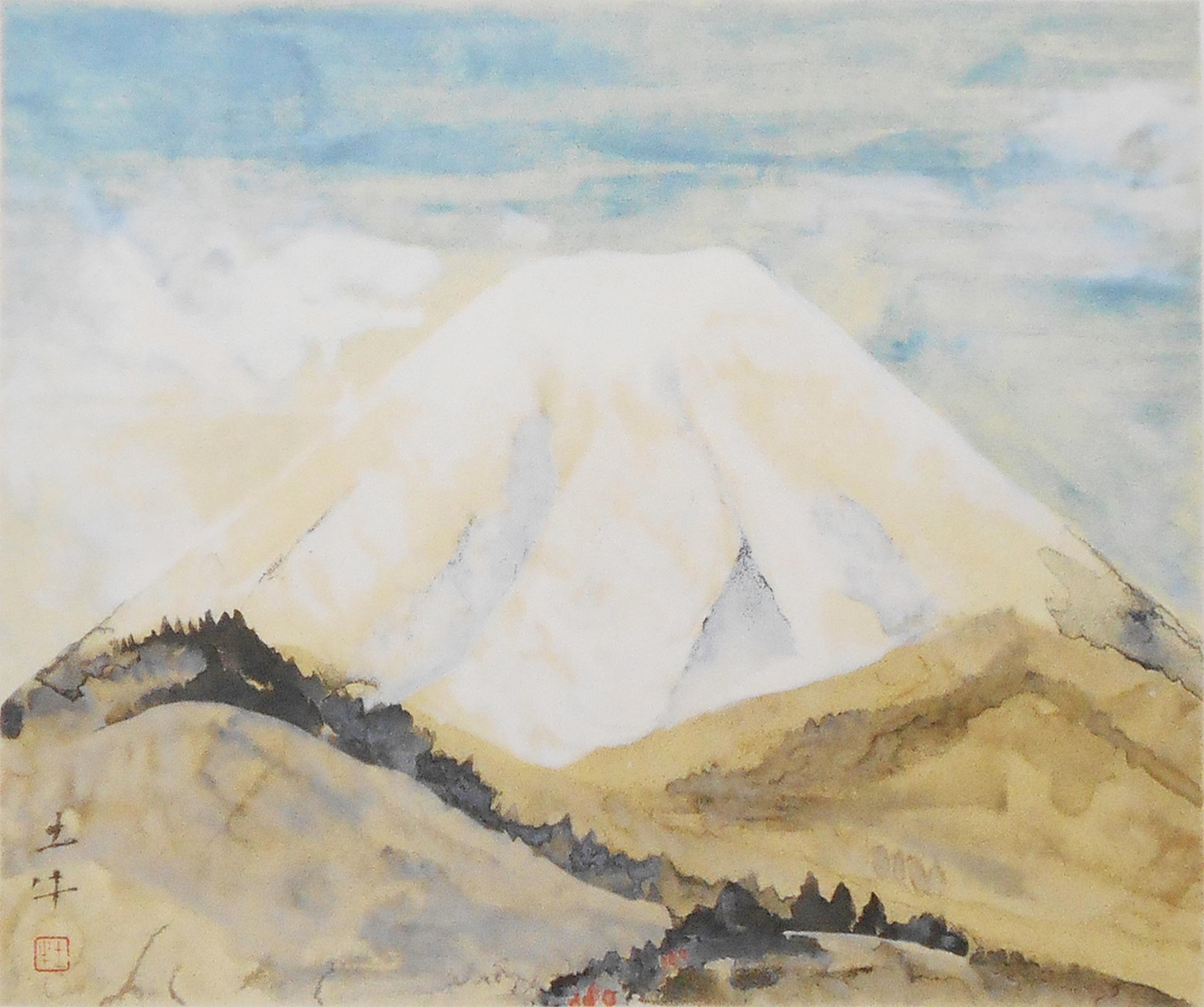

奥村土牛(1889〜1990)は、現代を代表する日本画家の一人です。フランス印象派に触発され、淡い色使いで温かみのある新しい日本画のスタイルを創出しました。1962年には文化勲章を受賞。数百回、刷毛を重ねてつくられるぼかし表現が特徴で、当時から現在に至るまで彼の作品は高額で取引されています。現代日本画の一つの到達点として語られることも多く、絵画が皇居に飾られたことでも話題になりました。

数々の名作を残した土牛は、1990年に101歳でこの世を去りました。遺族は悲しみに暮れる間もなく、遺品の整理という大仕事に取り組みます。そして手元に残しておく一部の作品以外はすべて美術館に寄贈するなど、可能な限り相続税を抑えるよう工夫をしました。

ちなみに日本の相続税は世界トップクラス。相続が高額になればなるほど、税負担が増える仕組みです。そのおかげで思い入れのある実家に住み続けたくとも、相続税が払えずに泣く泣くアパートや駐車場に変えてしまう・・そんなご遺族が後を絶ちません。

これは骨董品や古美術も同様です。数十万円程度のものであれば家財扱いになるので、それほど心配することはありませんが、問題は高額な骨董品です。細かい計算式は省きますが、数千万を超えるものになると税務調査が入り、相続税を課せられる可能性があるのです。そのことを重々承知していた土牛の遺族の皆さまはきちんと対応した・・・かに見えました。

奥村土牛 画室にて

■えっ、これも相続の対象に・・・?

めぼしい作品は処分したにも関わらず、奥村家に税務調査が入ります。なぜか。それは遺族が財産と考えていなかった、土牛のスケッチや下絵、デッサンのようなものまで、相続の対象になると判断したからです。

画家は作品を制作する際、モチーフのスケッチを重ね、数十点の下絵を描きながら構図を検討し、本制作に移っていきます。その過程で生み出される一枚一枚にも美術的価値があるというのは、遺族にとって寝耳に水の話です。しかも税務署員は正しく美術品の価値を理解しておらず、相場を知る人であれば耳を疑うような高額の評価をつけました。

こうした骨董品の評価は、明確な基準・ルールがあるわけではなく、実は税務担当者によって変わります。購入価格で評価額を算出する者もいれば、「美術名鑑」に掲載された金額を基準に算出する者もいます。奥村土牛の遺品の評価を担当したのは後者で、実勢価格とはかけ離れた相続額を算出し、「とてもじゃないけど支払えない」となった遺族らは、文化財的価値を持つ貴重なスケッチや下絵を、火にくべて燃やしてしまったのです。

奥村土牛 富嶽

■骨董品・美術品の相続時に大切なこと

最近ではこうした事例も広まってきてはいますが、まだご自身が当事者になると気づいていない方も多くいらっしゃると思います。そこでここでは相続の手順についてご紹介します。

まずは遺品である骨董品・美術品の保管状況を確認し、専門鑑定による評価を受けましょう。骨董品・美術品の価値は市場価格や過去の取引実例のほか、作家の知名度や制作年、保存状態、芸術的・文化的意義などを総合的に見て評価していきます。高価な作品ほど信頼できる評価が求められるため、鑑定士による判断が税務上の参考価格として用いられることが多く、税務調整の場でも有利に働く可能性があります。評価を終えたら相続人間での分配について協議し、合意が得られたら必要書類を整えて相続税の申告や登記を進めていきます。これが一連の流れですね。

兎にも角にも、相続税対策の鍵は早めの準備です。ただ準備といっても、経験や知識をお持ちの方はほとんどいらっしゃらないはず。価値の見極めと正しい手続きには、専門家のサポートが不可欠です。円満な相続を行いたい方、節税したい方、どのような内容でも結構です。骨董品・美術品の相続についてお悩みであれば、遠慮なく当ギャラリーにご相談ください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年10月5日

角谷一圭の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の角谷一圭の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

角谷一圭の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、角谷一圭の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

角谷一圭作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の角谷一圭のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた角谷一圭の作品を鑑定して買取りいたします。

工芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の角谷一圭の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

角谷一圭(すみや いっけい)作品のご紹介と買取

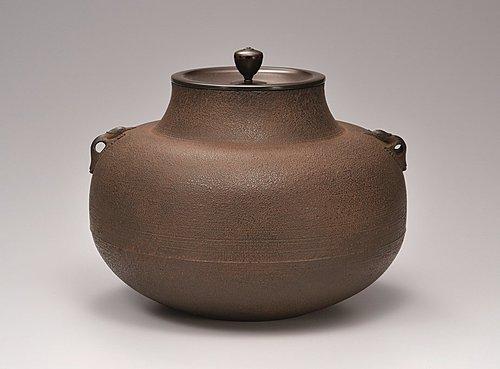

鎌倉期に最盛を迎えた筑前・芦屋釜を徹底的に研究し、その復元に成功するとともに、独自の感覚を織り込んだ新たな茶の湯釜を次々に発表——その比類ない業績により、角谷一圭は重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。茶釜づくりの要は鋳型づくり。格調高い鋳肌と繊細な文様は、周到な型の設計と練達の鋳造によってはじめて実現します。

「安心しているとペケが出る」という自戒の言葉どおり、一圭は最後の一工程まで緊張感を保ち、復元と創造の両面で茶の湯釜の可能性を切り拓いてきました。代表作「牧童図丸釜」にも、古典に学びつつ現代性を呼吸させる一圭の美意識が宿ります。

角谷一圭 本人

芦屋釜復元の意義

江戸初期、侘茶の美意識が主流となるにつれ、簡素で京都趣味の釜が好まれ、芦屋の作は一時断絶しました。一圭は古作の形態・地紋・鉄味を実見調査し、材料には和銑、鋳型には土と砂という伝統的素材を選び直すことで、失われた技術と意匠を現代に甦らせました。復元は単なる再現にとどまらず、伝統と革新の交響として近代の茶道文化に新たな地平を示しています。

角谷一圭 牧童図丸釜

角谷一圭作品の買取について

当店では、角谷一圭の茶の湯釜を誠実に鑑定し、作品の歴史的価値・造形性・保存状態・付属情報まで総合評価のうえ高価買取いたします。

共箱・書付・展覧会出品歴・図録掲載などの来歴資料が揃っている場合は、評価が一段と高まります。まずは写真による簡易査定(LINE/メール)からお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. 1点だけでも買取できますか?

A. はい、1点から承ります。品目やご所在地によっては出張が難しい場合もございますので、まずはご相談ください。

Q. 真贋が不安です。

A. 店主自ら拝見し、真贋・時代・技法などを総合的に鑑定します。画像による仮査定も可能です。

Q. 箱や箱書きがありません。

A. 買取は可能です。ただし共箱・書付があるお品に比べると査定額が下がる場合があります。

Q. 茶釜以外も買取対象ですか?

A. はい。絵画・陶芸・骨董・茶道具全般など幅広く対応いたします。

査定価格の主なポイント

-

作品の種類・意匠:芦屋写・意匠性の高い作、展覧会出品・図録掲載作は高評価。

-

付属品・書付:共箱、流派家元の書付、由来書・領収書などは加点要素。

-

保存状態:本体の傷・錆・汚れ、箱の状態も評価に影響します。

-

制作年代・出来映え:一般に後年の完成度の高い作や出来の良い個体は強含み。

※市場相場は変動します。同作名でも状態・来歴で査定は大きく異なります。

北岡技芳堂が選ばれる理由

-

昭和25年創業。秘密厳守と誠実対応

-

コスト効率の追求で高価買取を実現

-

店主が直接鑑定。即日出張もご相談可

-

オークション・市場データに基づく適正査定

略歴

1904年 大阪市生まれ。本名・辰治郎。

1917年 父・巳之助に学び、のち大国藤兵衛・香取秀真に師事。細見古香庵の薫陶も受ける。

1952年〜 日展に出品、入選を重ねる。

1958年 第5回日本伝統工芸展「海老釜」で高松宮総裁賞。以後同展を主舞台に。

1961年 第8回同展「独楽釜」で朝日新聞社賞。大阪府芸術賞ほか受賞。

1973年 伊勢神宮式年遷宮・神宝鏡31面を鋳造(第60回)。1993年(第61回)も担当。

1978年 重要無形文化財「茶の湯釜」保持者(人間国宝)認定。

1999年 逝去(享年94)。

工房のご案内

「角谷一圭」の名は昭和53年に人間国宝となった二代目の号。現在は三代・角谷征一、四代・角谷圭二郎が制作を継承し、ご注文・修理も受け付けています。

工房連絡先:

MAIL:ikkeikoubou1885@gmail.com

FAX: 06-6782-3377

TEL :06-6782-3377

※営業時間等は工房へご確認ください)

まずは写真で簡易査定を。

角谷一圭の茶の湯釜をご売却の際は、ぜひ北岡技芳堂へ。伝統と技の価値を、丁寧に見極めて評価いたします。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年10月4日

角谷勇圭の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の角谷勇圭の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

角谷勇圭の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、角谷勇圭の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

角谷勇圭作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の角谷勇圭のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた角谷勇圭の作品を鑑定して買取りいたします。

工芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の角谷勇圭の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

角谷勇圭 本人

角谷勇圭(すみや ゆうけい)作品のご紹介と買取について

角谷勇圭(本名・勇治)は、大阪市に生まれた茶の湯釜師で、父は同じく人間国宝の角谷一圭です。若い頃より父の仕事を身近に見ながら自然にその道へ進み、1970年に父に師事しました。

勇圭は釜の造形美に加え、花鳥風月を題材とした文様表現に卓越し、鐶付(釜の持ち手部分)にも独自の造形力を発揮しています。また、文様を鋳型に反転して施す「ヘラ押し技法」による絵画的表現は、緻密な技と豊かな感性の結晶といえるものです。

日本伝統工芸展をはじめとする多くの公募展で入選・受賞を重ね、国内を代表する金工芸作家として知られる存在です。大阪工芸協会の活動にも尽力し、平成4年に大阪府工芸功労賞、平成13年に大阪府知事表彰を受賞。そして令和3年(2021)、茶の湯釜の分野で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

その作品には、釜肌に静謐な美を宿しながらも、大胆で繊細な線の表現や、湯が沸き立つときの「松籟(しょうらい)」と呼ばれる音色の響きをも意識した独創性があります。父の技を継承しながらも自らの表現を追求し続け、親子二代にわたり人間国宝に認められた数少ない存在です。

角谷勇圭 翡翠繰口釜

角谷勇圭作品の買取について

北岡技芳堂では、角谷勇圭の茶の湯釜を適正かつ高価に査定し、お買取りしております。作品の種類や造形、共箱や書付の有無、保存状態、さらに制作年代や展覧会出品歴などによって査定額は大きく変動いたします。

特に展覧会掲載作や、芦屋釜の写しなど代表的な意匠作品は高い評価につながります。また後年の完成度の高い作品は市場でも注目度が高く、相場以上での査定が期待できる場合もあります。

共箱や書付がない場合でも買取は可能ですが、揃っている場合は査定額が上がる傾向があります。まずはLINE査定やメール査定などでお気軽にお問い合わせください。

角谷勇圭 御子息と工房にて

よくあるご質問

Q. 1点からでも買取できますか?

A. はい、1点からでも可能です。品物により出張買取が難しい場合もございますので、まずはご相談ください。

Q. 真贋がわからないのですが…

A. 当店で責任を持って真贋を拝見いたします。まずは画像での簡易査定もご利用いただけます。

Q. 箱や書付がなくても大丈夫ですか?

A. 可能ですが、共箱や書付がある場合に比べると査定額が下がることがあります。

Q. 茶釜以外の品も買取していただけますか?

A. はい。陶芸品や絵画、骨董品など幅広く取り扱っております。

北岡技芳堂が選ばれる理由

-

昭和25年創業の信頼と実績

-

人件費・運営コストを抑え、高価買取を実現

-

店主自らが鑑定に伺う丁寧な対応

-

秘密厳守で安心のお取引

-

即日の出張買取も可能

※ 角谷勇圭の茶の湯釜をお持ちの方は、ぜひ北岡技芳堂へご相談ください。LINE査定や出張買取にも対応しております。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年10月3日

高橋敬典の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の高橋敬典の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

高橋敬典の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、高橋敬典の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

高橋敬典作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の高橋敬典のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた高橋敬典の作品を鑑定して買取りいたします。

工芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の高橋敬典の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

釜を制作する高橋敬典

高橋敬典(たかはし けいてん)作品のご紹介と買取について

高橋敬典は山形県山形市に生まれ、本名を高治といいます。18歳で父の高橋庄三郎が営んでいた「山正鋳造所」の家業を継ぎ、当初はさまざまな鋳物を手がけていました。その後、漆芸家・結城哲雄の招きにより山形に来訪した茶の湯釜師・初代長野垤至に師事し、和銑(砂鉄を精錬した鉄)を用いた茶の湯釜制作に取り組むようになります。

長野垤至が芦屋釜や天明釜を研究した影響を受けつつも、高橋敬典は古作に倣うだけではなく、独自の造形美を探求しました。特に絹肌や砂肌と称される精緻な鋳肌の美しさは彼の代名詞ともなり、波・松・竹などの意匠も控えめに施され、洗練された現代感覚を漂わせています。彼の言葉「鉄というものは柔らかいものなんだ。硬い鉄で柔らかいものを作りたい」に象徴されるように、鉄という素材の新たな可能性を追求し続けました。

その生涯は茶の湯釜一筋に捧げられ、平成8年には重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されています。代表作には文化庁買上の「波文筒釜」(1971年 東京国立近代美術館蔵)、東京国立博物館収蔵の「平丸釜」などがあります。鉄と土、砂という素朴な素材に宿る温もりを大切に、現代的な美を追求した作品は、今も多くの茶人や愛好家を魅了し続けています。

高橋敬典作 透木釜 松葉地紋 釜鐶

高橋敬典作品の買取について

北岡技芳堂では、高橋敬典の茶の湯釜を他社よりも高い査定額でお買取りしております。これまで大切に守り継がれてきたお品を、確かな鑑定眼で正しく評価いたします。

茶道具・茶の湯釜は保存状態や付属品(共箱・書付)、流派による書付の有無などによって査定額が大きく変動いたします。例えば、共箱が揃っている場合や、展示会出品作・掲載作品である場合は、より高い評価につながります。また、初期作よりも晩年の完成度の高い作品が市場で好まれる傾向にあります。

保存状態も重要なポイントで、釜や鉄瓶に傷・錆・汚れがある場合は評価が下がりますが、多少の経年変化であれば修復可能なケースもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

高橋敬典 平丸釜 菊

よくあるご質問

Q. 1点だけでも買取可能ですか?

A. はい。1点からでも査定・買取可能ですが、品物によっては出張買取が難しい場合がございますので、まずはご相談ください。

Q. 本物かどうかわからないのですが…

A. 当店にて真贋を拝見し、丁寧に鑑定いたします。LINEやメールで画像をお送りいただく簡易査定も可能です。

Q. 箱や書付がないのですが大丈夫でしょうか?

A. 共箱がない場合でも買取可能ですが、査定額に影響する場合がございます。

Q. 高橋敬典以外の茶道具や骨董品も買取できますか?

A. はい。茶道具に限らず、陶器・絵画・骨董品など幅広くお取り扱いしております。

高橋敬典作品の査定価格ポイント

-

作品の種類・意匠:変わり物や意匠性の高い作品は評価が上がります。

-

付属品の有無:共箱・家元書付の有無は査定額に大きく影響します。

-

保存状態:傷や汚れの程度、保管状況によって評価が変わります。

-

制作年代:晩年の完成度の高い作品は市場で特に評価されています。

北岡技芳堂が選ばれる理由

-

昭和25年創業の信頼と実績

-

人件費やコストを抑えた分、高価買取を実現

-

オークションデータをもとにした適正価格査定

-

即日出張も可能

-

店主自らが鑑定に伺い、秘密厳守で対応

※高橋敬典の茶の湯釜・鉄瓶などの作品をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。LINE査定や出張買取にも対応しております。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年10月2日

川北良造の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の川北良造の木工作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

川北良造の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、川北良造の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

川北良造作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の板谷波山のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた川北良造の作品を鑑定して買取りいたします。

木工作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の川北良造の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

挽物の技術によって初めて重要無形文化財保持者(人間国宝)に認められた川北良造は、木材を轆轤(ろくろ)にかけて回転させ、少しずつ削り出すことで器物を形作ります。この挽物の技法は、木の美しさを最大限に引き出す一方で、その多くを木屑として失うという宿命を背負っています。川北自身も「木のほとんどを無駄にしてしまうのが木工芸師の宿命」と語り、そのたびに木に対して「申し訳ない」という思いを抱かずにはいられないと言います。

川北良造 本人

だからこそ、彼は完成する作品に「最高の仕上がり」と「長く使い続けられる丈夫さ」を求めます。単なる素材として木を扱うのではなく、一つの「生命あるもの」として正面から向き合う姿勢が、川北良造の根底にあります。それは比喩にとどまらず、制作の過程において木目が呼吸をし、芯が応えるように、木そのものが生きていることを実感するからこそ芽生える感覚なのです。

木を削るという行為の裏には、生命を宿した素材との対話があります。削り出されるたびに立ち現れる文様や質感を尊び、最後には木と共に生きた証を作品として結晶させる。その一点一点に、木への深い敬意と感謝が込められているのです。川北良造の挽物は、単なる工芸品ではなく、木と人との真摯な関わり合いから生まれた「生きた美」と言えるでしょう。

川北良造 工房にて

挽物の初期工程である「荒挽き」が終わると、木の中から美しい木目が現れ、作品のおおよその形も見えてきます。そこから川北良造は、2か月から半年という長い時間をかけて、自然乾燥の過程へと移ります。しかしこの乾燥のあいだに木は収縮し、作り手が意図していた大きさや形は必ず「狂い」を生じます。木は伐られて水分を失ってもなお、動こうとし続ける。つまり、木は依然として生きているのです。

川北は、この木の本質を「生きているからこその狂い」だと理解しています。そして木工芸作家の仕事とは、この生き物としての木と正面から向き合い、時に「戦う」営みだと語ります。しかしその「戦い」は決して木を押さえ込むものではありません。無理に形を固定しようとせず、木が動こうとする力を受け入れ、むしろ十分に狂わせる。その過程こそが、木の生命力を尊重する姿勢にほかなりません。

川北良造 欅神代桂双友鉢

川北良造にとって、木工芸とは自分の意図通りに木を従わせるものではなく、木そのものが秘めた可能性を引き出し、それを形として顕すための手助けであると言えるでしょう。木と作家のあいだにある緊張と調和、その中から生まれる作品は、素材の生命を受け継ぎながら、唯一無二の存在となります。川北の挽物は、木工芸の技術と自然への畏敬が結晶した「生きた器」であり、その美は木と人との真摯な対話の証しなのです。

川北良造は木地師の家に生まれましたが、両親から家業を継ぐように強いられることはありませんでした。子どもの頃から仕事場のそばで遊び、冬の寒い日にはカンナくずの中に潜り込んで眠ってしまうこともあったといいます。小学校の高学年になると、親のいない隙に仕事場へ入り込み、見よう見まねで木を挽こうとしました。刃先を折ってしまえばカンナくずの中に隠してしまう。そんな悪戯を父に咎められることはなく、むしろ遊びの延長として自然に木と向き合う時間を重ねていきました。やがてコマを挽けるようになると、職人たちから「木には芯があり、その芯を真ん中に据えればぶれずに長く回る」と教えられ、遊びの中で木の本質を学びとっていきます。中学を終える頃には、すでにひと通りの技術を身につけていたのです。

川北良造 神代欅嵌装鉢

川北の故郷・山中は古くから漆器の産地として知られ、子どもたちは自然と木地や塗り、蒔絵など家業を継ぐ環境にありました。母の勧めもあって、彼は当初、木地師の家に生まれながら蒔絵を学ぶことになります。山中の漆器工補導所に通い、まずはスケッチから学び始めました。しかし2年目を迎える頃、心の内に「自分が本当に継ぐべきは父の仕事ではないか」という思いが芽生えます。そして補導所を中退し、父のもとで本格的に木地師としての道を歩み始めました。

このように川北良造の原点には、木と遊び、木と学び、そして木とともに育った幼少期の体験が深く息づいています。強い意志というよりも、木に寄り添うような自然な流れの中で、やがて人間国宝となる木工芸の道が形づくられていったのです。

川北良造はまず、木地師である川北家の本家へ修業に出ました。しかし待っていたのは来る日も来る日も雑用ばかり。「こんなことを習いに来たのではない」と不満を抱える日々が3年、4年と続いていきます。けれどもある時、「雑用にもきっと意味がある」と思い直し、どうすれば職人たちに喜ばれるか、どうすれば効率よく仕事をこなせるかを工夫するようになります。その心持ちの変化が、彼を重宝される存在へと成長させていきました。

気がつけば8年が過ぎていました。その頃、職人仲間から「徳利袴を1日に600個挽ければ一人前だ」という自慢話を聞き、挑戦心がむくむくと湧き上がります。父からは「早く挽く方法を教えてやろう」と目覚まし時計を手渡され、「秒針と競争しろ」と励まされました。その言葉を胸に挑戦を重ね、600個はすぐに達成。1か月ほどで1,000個まで到達します。しかし、やがて腕が動かなくなり、自らの限界を知ることになりました。

挑戦はこれで終わりません。山中は千筋や平筋、籠目筋といった「筋物挽き」で知られる産地でした。40歳になった良造は「どれだけ細かく筋を挽けるか」という課題に挑みます。結果、わずか1ミリの幅に8本の筋を刻むことに成功。しかし10本はどうしても実現できず、限界の厚い壁を痛感します。

それでも彼は笑ってこう言います。「好奇心が強いんですね。人がやれないことをやってみたくなるんです(笑)」。木と向き合う姿勢は常に挑戦的でありながらも、遊び心や探究心に支えられていたのです。

川北良造 縞黒檀中棗

砂磨きされフキ漆で仕上げられています。木工芸加賀山中の人間国宝川良造の晩年の作品で底に在印も有ります。

川北良造の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.川北良造の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.川北良造の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.川北良造の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.川北良造の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.木工芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

川北良造 略歴

1934年 石川県江沼郡山中町(現・加賀市)生まれ

1962年 第9回日本伝統工芸展入賞

1966年 第13回日本伝統工芸展日本工芸会長賞

1968年 第15回日本伝統工芸展日本工芸会長賞

1994年 重要無形文化財「木工芸」保持者

1999年 紫綬褒章

2004年 旭日中綬章

川北良造の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.川北良造の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

川北良造 査定価格におけるポイント

川北良造の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

川北良造先生はの作品は、盆や鉢に高値の査定価格がつきます。

市場では、10万円ぐらいが相場です。5万ぐらいの買取相場です。

保存状態

腕物や盆などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

川北良造の作品は珍しい木材の作品が評価されます。

川北良造展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

川北良造先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ川北良造の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (30)

- 2024年11月 (27)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)