2025年11月12日

大観と春草、二人の天才の足跡を追う企画展 〜北岡技芳堂の骨董品買取りブログ〜

現在、三重県菰野町にあるパラミタミュージアムで「横山大観と菱田春草 近代日本画を築いた二人の挑戦」という企画展が開催中です。横山大観は1868年生まれ、菱田春草は1874年生まれ。ともに明治期以降に活躍した近代日本画家です。しかし二人が画家を志した当時は、日本画というジャンルそのものが「時代遅れ」といわれた時代。そんな逆風の真っ只中に彼らが起こした革新とは――。このブログ記事ではそれぞれの画家のアウトラインと、今回の企画展の狙い・見どころについてご紹介したいと思います。ちなみに、横山大観はちょうど明治元年生まれ。以下に和暦も併記いたしますので、大観が何歳の時の出来事か、パッとお分かりいただけるかと存じます。

■二人の天才を導いた岡倉天心

明治維新以降、欧米の列強に負けない国をつくるため、日本は大急ぎで西洋化を進めました。近代化を目指す大きなうねりの中には絵画も含まれており、「西洋式の油絵こそ文明的」とする風潮が世の中を支配しはじめます。その結果、伝統的な日本画は「古くさい」と隅に追いやられ、政府主催のイベントでも油彩画ばかりがもてはやされるように・・・。明治初期の日本画は、その社会的地位を失いかけていたのです。

この状況に危機感を抱いたのが岡倉天心(1863(文久3)〜1913(大正2)年)です。彼は東京大学を卒業したのち文部省に入省。明治政府の神仏分離令・廃仏毀釈により仏像等が破壊され、優れた日本の美術品が海外に流出する様子に心を痛め、古美術の保護に強い関心をもつようになります。1886年(明治19年)に東京美術学校(現在の東京藝術大学美術学部)の設立準備として欧州を訪れた際、ジャポニズムに沸く現地の熱気に触れたことなどをきっかけに「日本美術がもつ優れた価値を認め、復興とさらなる発展を図らなければならない」と考えるようになりました。

天心は校長を務める東京美術学校を去った後、1898年(明治31年)に日本美術院を設立。日本の美術文化および現存する文化財の保護と、未来の日本美術のあり方を研究する団体としてスタートします。彼の古美術保護の精神は現行の「文化財保護法」に受け継がれ、今日の日本の文化財保護活動の礎を築きました。

そして、この日本美術院の創立メンバーに名を連ねていたのが、横山大観(1868(明治元年)〜1958(昭和33)年)と菱田春草(1874(明治7)〜1911(明治44)年)です。天心の志に共感する彼らは「新しい日本画の創造」を目指し、西洋化の流れに逆らう形で革命を起こしていくことになります。

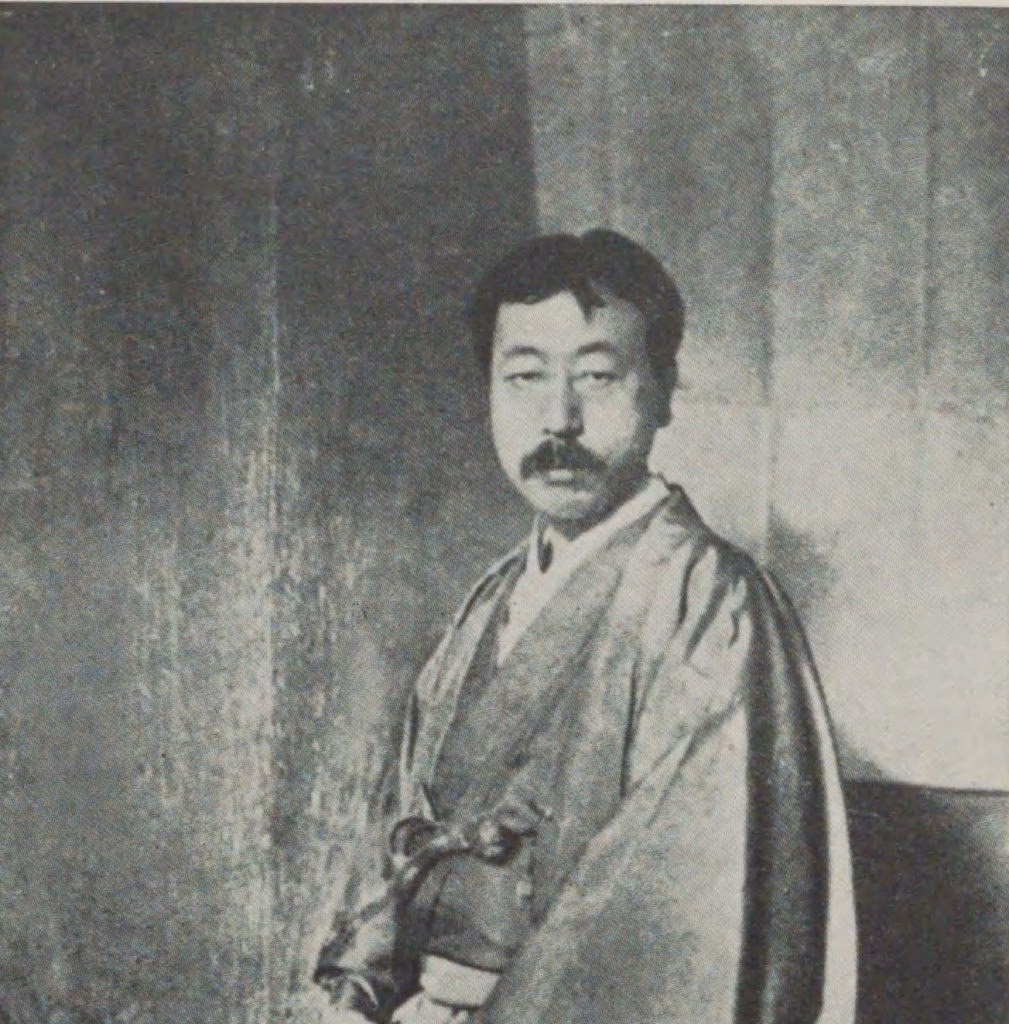

岡倉天心の写真

■日本画の新しい道筋を示した「朦朧体」

日本画の大家として知られる大観ですが、実は絵を描き始めたのが20歳とかなり遅く、他の画塾の門弟たちとはその時点でかなりの力量の差があったと思われます。それでも1889年(明治22年)、21歳の時に行われた東京美術学校の一期生試験に合格するのですから、やはりただならぬ資質があったのでしょう。

一方、幼い頃から絵が達者だった菱田春草は高校生の頃、後に洋画家として活躍する中村不折に図画と数学を習いました。この時、不折から「君には絵の才がある。画家になってその才能を生かすべきだ」と強く勧められたそうです。こうしたアドバイスなどもあり、大観と同じ年に東京美術学校に進むことになるのです。

二人はここで生涯の師となる岡倉天心に出会います。従来の日本画の枠組みを越えんとする天心の熱心な指導を受けた大観と春草は、ともに画壇デビューを果たしそれぞれの道で順調にキャリアを築いていきます。その後、天心が設立した日本美術学院で二人は新しい画法の研究に打ち込み、「朦朧体」という技法を編み出しました。これは空気の流れや光線などを表現する際、日本画で伝統的に用いられてきた輪郭線を排し、ぼかしや滲みを伴う色面表現を用いるというものです。墨線による輪郭描写こそが日本画を東洋画たらしめる要因だとされてきた美術界に悪い意味でのインパクトを与え、猛烈な批判を受けました。

逆風の最中である1903年(明治36年)、二人は天心の勧めにより海外に渡りインド、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの国々で展覧会を開催しました。すると日本での不評が嘘のように、朦朧体を用いた作品が高い評価を得ます。当時、西欧ではターナー(1775〜1851年)やホイッスラー(1834〜1903年)といった画家たちの感覚に訴えかけるような色彩画が流行しており、こうした国際的な潮流に朦朧体の色彩がマッチしたことが要因ではないかといわれています。

この欧州外遊での成果を受けて日本画の研究はさらに進化し、朦朧体の「没線彩画描法」は俵屋宗達(生没年不明)や尾形光琳(1658〜1716年)の正当な発展形であると認められ、元号が大正に変わる頃には広く社会に受け入れられるようになっていきました。

その後、大観は自らの作風の飛躍に取り組み、作品はより色彩豊かなものへと変わっていきます。昭和の敗戦・復興の混乱の中でも絵筆を握り続け、日本画壇に君臨する大家となりました。常に日本画の高みを目指し続けた大観でしたが、東京タワーが完成した1958年(昭和33年)、89年の生涯を閉じています。

一方の春草は「夭折の天才」と称されることから分かるように、1911年(明治44年)にわずか36歳でこの世を去っています。外遊からの帰国後も大観と連名で論文を発表するなど精力的に活動し、積極的に画業に取り組みました。しかし、慢性腎臓炎による網膜炎を発症し、画業を休むよう医師から通告を受けます。その後一時回復したものの、3年後に再発。志半ばで病死しました。無二の親友であった大観は春草の死を悲しみ、日本画革新への決意を新たにしたといいます。

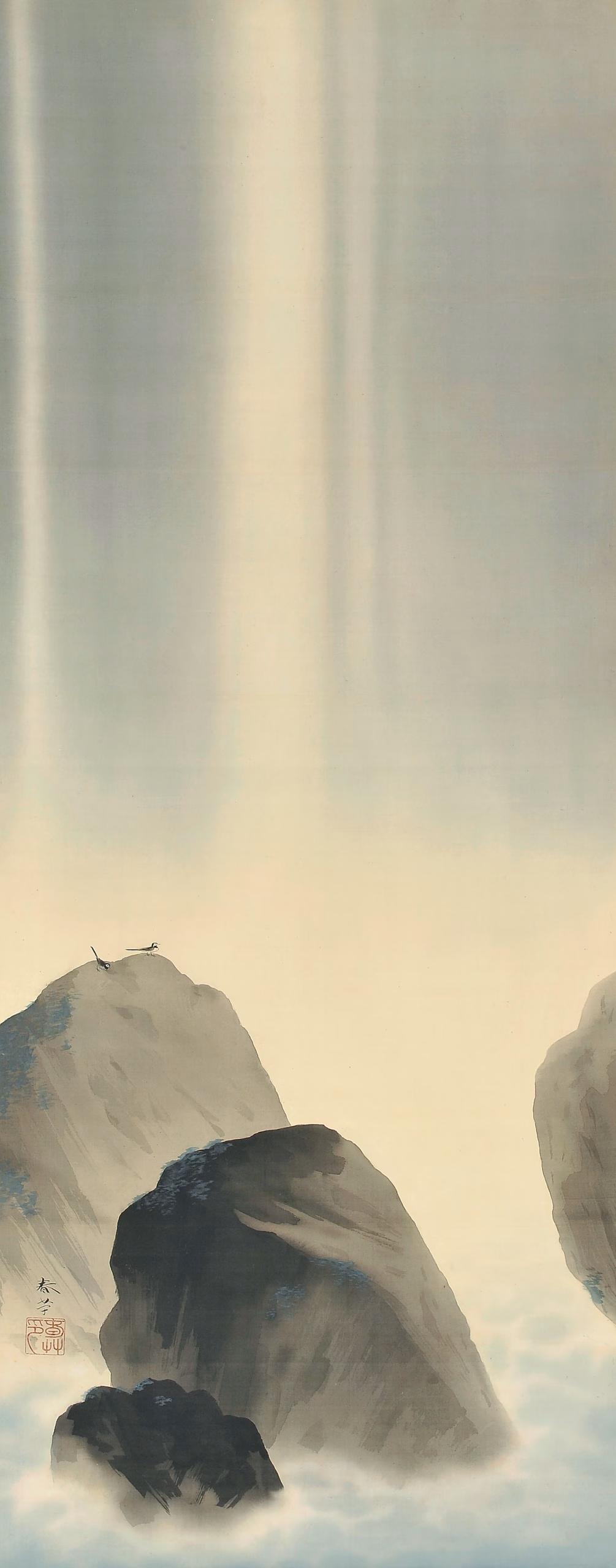

飛泉 左菱田春草 右横山大観

飛泉は、滝を主題とする横山大観と菱田春草の合作で、両者の落款と印章から明治33~36年頃の制作とみられます。ちょうどこの時期の二人は、新たな表現の探求としていわゆる「朦朧体」に取り組み、伝統的な輪郭線を抑え、光や空気、空間の気配を没骨彩色によって捉えようとしていました。そうした試みの流れのなかで、合作も集中的に制作されています。

本作では、墨の濃淡だけで大瀑布が轟々と落ちかかる迫力を描き出し、画面全体には、空刷毛(からばけ)乾いた刷毛で軽く掃き、柔らかなぼかしを生む技法が施されています。水しぶきが舞い、周囲の湿り気まで感じさせる空気感が、繊細な階調の重なりから立ちのぼります。

表現の役割分担も見どころです。大観は奔流のスピードと量感を強調し、雄渾なリズムを前面に引き出しています。対して春草は前景に量塊感のある岩を据え、空間に確かな奥行きをつくることで、滝の神秘的な気韻を静かに支えています。豪放で情熱的な大観と、繊細で理知的な春の対照的な個性が響き合い、若き日の二人を偲ばせる貴重な一作となっています。

※上記の作品は今回の展覧会には出品されていません。

■企画展の見どころ

今回の展覧会は7章構成。伝統的な日本画を描いた若かりし時代の作品から、朦朧体などの新しい日本画のスタイルを模索し、発展させていく過程ごとに区分けされており、大観と春草の成長と変化、日本画が発展していく様子を追いながら楽しめる内容になっています。

二人が影響を受けた画家や初期の作品、大観の出世作「無我」(残念ながら「無我」は11月3で他の作品と入れ替え)をはじめ、朦朧体につながる表現方法を模索した時代の作品などが並びます。春草が36歳の若さで早逝したことを受け、第5章以降は大観の作品のみの展示です。総展示数は68点で、空を舞う鶴と海原や朝日、雲が美しい二人の合作「旭日靜波」なども展示されています。

大観は「大観自伝」(講談社)の中で「菱田が氷のような人だとすると、私は火のような人間なんです。菱田が冷静な理知の男であったとすれば、私は激しく燃えるような情熱の男です」と記しており、こうした二人の対比を知った上で鑑賞すると、展示はさらに面白いものになるのではないでしょうか。別会場では大観と交流があった辰澤家ゆかりの品々も展示されており、大観がデザインした婚礼衣装や器類などを見ることもできますので、そちらもぜひ。11月30日までの開催となっておりますので、興味をお持ちになった方はお早めにどうぞ。

「横山大観と菱田春草 近代日本画を築いた二人の挑戦」

会期:2025年10月3日(金)~11月30日(日)

会場:パラミタミュージアム(三重県三重郡菰野町)

時間:午前9時30分から午後5時30分まで(入館は午後5時まで)

休館日:会期中無休

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のブログ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)