2025年11月15日

鑑定士の腕が問われる 漆椀の査定・買取こそ、 北岡技芳堂にお任せください!

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。最近の家庭ではお正月などおめでたい席などでしかみられなくなった漆(うるし)の器ですが、英語で漆器のことを「JAPAN」と呼ぶことをご存知ですか。陶磁器を英語で「CHINA」と呼ぶのと同様に、漆器は日本を代表する伝統工芸品として認識されているのです(近年はこの呼び名も廃れてきているみたいですが・・・)。

中でも漆椀はその実用性と美しさから、懐石料理において主役的な存在として重用されています。ただ、芸術的価値を有する工芸品が存在する一方で、安価な合成樹脂塗料を用いた名作の模造品なども出回っていますので、価値を正しく見極めるためにはやはり専門家の知見が不可欠です。

もし、漆椀の処分・査定をお考えのお客様は、ぜひ当ギャラリーにご相談ください。あらゆる骨董品に精通した鑑定人である私が責任を持って査定いたします。どのようなご質問、ご相談もお客様にご納得いただけるまでお話させていただきます。下記で漆椀についてご紹介していますので、漆椀がお手元にあるお客様の参考になれば幸いです。

<歴史>器だけでなく装飾品や建築物にも欠かせない「漆」

漆の歴史は古く、世界最古の漆はおよそ9,000年前、北海道函館市にある縄文時代の遺跡から発掘されています。「漆」はウルシの木に傷をつけて採取する樹液のことで、これを塗料として使うこともあり、接着剤として使うこともあります。用途としては椀や箸、重箱などの食器類がよく知られていますが、その他にも鎧兜や刀の鍔、腕輪や櫛などの装飾品、日光東照宮や中尊寺金色堂などの建築物や仏具・仏像にも活用されるなど、古くからさまざまな場面で私たちの暮らしを支えてきました。実用性にとどまらず、漆ならではの深い艶と美しさが、日本の美意識を映し出すものとして大切にされてきたためです。

今回ご紹介する漆椀は、弥生時代から使われてきたとされています。奈良時代には螺鈿や蒔絵などの装飾技法が発展。平安時代には貴族など上流階級の食器に用いられる高級品になりました。その後、江戸時代には食文化の発展とともに漆器づくりは全国に広がっていきます。石川県の輪島塗や福島県の会津塗が誕生したのもこの時期ですね。昭和以降は人間国宝の蒔絵師である松田権六などの登場により、伝統技術と芸術性を融合した漆椀が生み出されていくことになります。

本堅地漆塗 蒔絵梅文吸物碗 10客

<特徴>実用性と美しさを兼ね備えた漆椀

汁物などが入った器を口元まで運び、ふちに唇を添えて食するのは、日本人ならではともいえる習慣です(ちなみに陶磁器が中心の中国などでは、器が重いためテーブルに置いたままさじで掬うのが一般的になっています)。軽量なのに頑丈で、断熱性も高い。高い防腐性・抗菌性をもち、手触りと口当たりのいい漆椀は日本の食習慣に適した器として発展してきました。実際、熱い汁物を入れた椀を手に取ったときに、熱さを感じずすんなり手に馴染むことに驚く人もいるでしょう。漆器は全国に産地があることで知られていますが、特に石川県(輪島塗・山中塗)、福島県(会津塗)、和歌山県(紀州漆器)は日本の三大産地として知られ、その質の高さから特に高い人気を誇っています。その他、京漆や江戸塗、鎌倉塗なども有名ですので、あわせてご紹介いたします。

◎輪島塗:良質な輪島地の粉をベースにした「布着せ」「地縁引き」などの独特の補強技法による強度の高さ、20工程以上にも及ぶ丁寧な漆塗り、蒔絵や沈金などを施した見た目の美しさなどが特徴の漆器です。

◎山中塗:木地の美しさを生かした漆器が特徴です。蒔絵などの加飾技術も高く、さまざまな刃物を用いて複雑な模様を彫り込む「加飾挽き」が有名です。

◎会津塗:豊かな加飾技法と、美しい黒と朱のコントラストが特徴。特に蒔絵の技術に優れ、松竹梅や桐、菊などをモチーフにした会津独自のデザインを生み出しています。

◎紀州漆器: 独自技法である「変り塗」が特徴。天道塗や錦光塗、シルク塗といった塗り技術が新たに考案され、もとある漆器の美しさをさらに際立たせることに成功しました。

◎京漆:他の漆器と比べると木地が薄く、繊細さが特徴の漆器です。下地の工程で米糊などを使わずに漆を多く使うため、堅牢さでも優れています。加飾にも優れ、特に高台寺蒔絵の絢爛さには目を見張るものがあります。

◎江戸塗:陶器のような美しい光沢と、木目を生かした質感、控えめで粋な色使いが特徴です。江戸時代に始まったため伝統の制約がなく、新しいデザインの漆器も多く生まれました。

◎鎌倉塗:「鎌倉彫」とも呼ばれ、木地に文様を彫刻しその上から漆を何重にも塗り重ねる独特の技法で知られます。立体感のある仕上がりと、艶のある陰影が目を惹きます。

明治以降、海外への輸出が盛んになった漆器は、日本の伝統工芸品として贈答品やコレクターアイテムとして人気を呼びました。特に蒔絵や螺鈿などの装飾が施されたものは現在も芸術品として高く評価されており、その価値は世界で認められています。

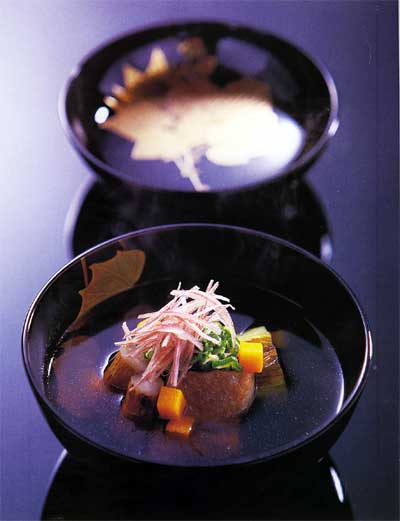

漆腕に盛り付け

<製造工程>塗りだけで3ヶ月。完成に2年以上かかるものも

漆椀づくりは、まず原木を大まかな椀状に切り出すところからスタート。カンナで形を整え乾燥させたのち、ろくろで切削・研磨しながら最終的な形に仕上げていきます。椀の形ができたら塗りの工程へ。下塗りを何度も塗り重ね強度を高めたのち、仕上げの上塗りを施します。均一の厚さに塗布する技術と、デリケートな乾燥温度の管理には熟練の技が求められ、下塗りから上塗りまで塗りの工程だけで3ヶ月以上かかります。トータルの加工期間ですと、文様のないもので半年から1年、蒔絵や沈金などの加飾があるものでは2年以上かかるものも。熟練の職人が大変な手間暇をかけて、あの美しい椀は完成するのです。

<加飾技法>漆器を華やかに彩る精緻な「蒔絵」

蒔絵(まきえ)とは漆で描いた模様に、金や銀などの金属粉を蒔き付けて装飾する日本の伝統的な漆芸技法です。奈良時代に源流が見られ、平安時代に技術の高度化が進み、これまでに平蒔絵、高蒔絵、研出蒔絵といったさまざまな技法が生まれました。蒔絵の他にも表面に文様を刃物で彫った後、彫り溝に漆を刷り込み、金箔や金粉を埋め込む「沈金(ちんきん)」や、夜光貝などの真珠層を加工して埋め込む「螺鈿(らでん)」などによる加飾があります。

<芸術性>有名作家が手がけたものは高額に

単なる日用品の枠を超え、芸術性を帯びる伝統工芸品となった漆椀づくりでは、これまでに多くの芸術家や名工たちがその腕を競いました。有名作家による漆椀と聞いて、真っ先に北大路魯山人の「日月椀」を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。山中塗りの名工として知られる二代目・辻石斎とともにつくり上げたこの作品は、「器は料理の着物である」との哲学を生涯貫き通した魯山人の代表作の一つです。人間国宝である木漆工芸家・黒田辰秋の漆椀は、刳物・指物などの木工技術と乾漆や螺鈿などの漆芸を駆使して仕上げられており、他にはない重厚な作風で高い人気を誇っています。蒔絵に関しては松田権六の他、高野松山や大場松魚、寺井直次をはじめ、現役である室瀬和美など多くの人間国宝が誕生しており、一后一兆や川端近左、江戸時代からその技法を代々受け継ぐ渡辺喜三郎など名工も多く、彼らが手がけた椀はやはり高額で取引されています。

北大路魯山人 日月腕

<価値>状態のよいものほど高価で買受いたします

懐石料理や高級な小料理に欠かせない漆椀。繊細で美しい料理の演出には、やはり美しい漆器がよく似合います。そうした文化的な背景や美術品としての需要の高まりから、無地の椀よりも華やかな蒔絵などの加飾が施されたものが高値で取引される傾向にあります。漆職人が減少し、美しい漆椀が希少になっていることも近年の価格高騰の要因の一つですね。

先ほどご紹介した作家物は、作家名・作品名が記された証明書や、サインや落款入りの共箱が添えてあると買取額が高くなりやすいです。一方、茶色く焼けているものやひび割れがあるものなど、傷んでいる椀は値がつきにくいです。

漆椀は数ある骨董品の中でも、長い時間にわたり量産されてきたカテゴリです。市場に出回っている数もバリエーションも多いため、真価の見極めには鑑定士の実力が問われます。「量産品だと思っていたものが実は人気作家の作品だった」ということも十分あり得ますので、詳細が分からない漆器こそ一度査定に出してみてはいかがでしょうか。経験豊かな鑑定士が丁寧に査定し、評価の根拠をしっかりとご説明させていただきます。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のブログ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)