2025年11月1日

型破りな魯山人の、型破りな焼き物たち 〜北岡技芳堂の骨董品買取りブログ〜

美食家で有名な北大路魯山人(1883〜1959)ですが、芸術や骨董の世界では陶芸に革命を起こした存在として知られています。それまでの陶芸は古陶磁の再現を目指した伝統工芸品か、河井寬次郎や濱田庄司ら高い作家性をもつ陶工がつくる芸術作品かのどちらかでした。そのため魯山人が掲げた「器は料理の着物である」という考え方はかなり異質で、発想の出発点が異なるために画期的な作品が次々と生まれたというわけです。ここでは魯山人の代表作をご紹介しながら、彼の作品が陶芸界にどのようなインパクトを与え、後世にどのような影響を残したのか。いくつかの実例をご紹介しながら振り返ってみたいと思います。

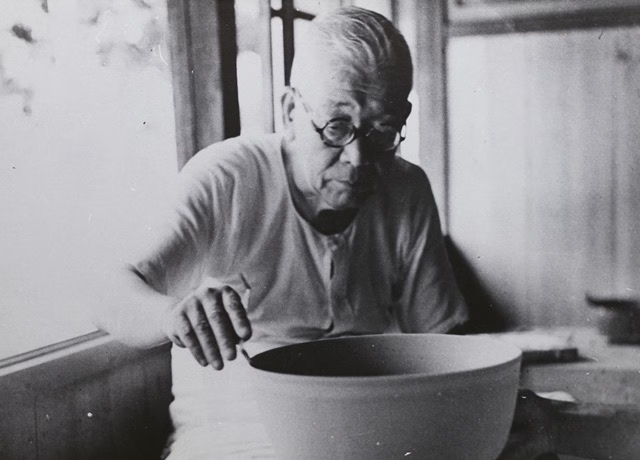

作陶する北大路魯山人

■織部まな板皿

「織部焼」は岐阜県発祥の陶磁器で、桃山時代(1605〜)にはじまったとされています。千利休の弟子である茶人・古田織部の手によって生み出され、彼が目指す「破調の美」を体現する奇抜な形状や模様が特徴です。緑釉に絵付けをした青織部が最も知られていますが、試行錯誤のうちに黒織部、織部黒、赤織部、志野織部などさまざまなバリエーションがつくられました。その後、元和年間(1615〜1624)に入ると形状・模様の単純化が進み、瀟洒な作風へと変貌していきます。

焼き物にはいろいろな技法や窯があり、それぞれに個性があるのですが、魯山人は特にこの織部焼を好んだといいます。その変幻自在な釉調、斬新なデザインに魅せられた魯山人は、織部焼を研究し自らの作陶に取り入れていきました。当時忘れられつつあった織部焼の再生に努め、より一層の発展を促した功績により、魯山人は「国指定重要無形文化財保持者(人間国宝)」認定の打診を受けました(後に固辞しています)。

そんな魯山人の織部のうちの一つが、前代未聞の「まな板皿」です。その名の通り、まな板のような大ぶり(一辺50cm以上のものも!)かつ厚手の板状をしていて、四隅が少し上を向いています。やや歪な形に仕上げることで手仕事のあたたかみを、釉薬をかけずあえて肌を見せることで自然で素朴な風合いをそれぞれ演出しています。枝や葉などが描かれた模様も美しいどっしりとした大皿です。

魯山人が切り盛りした会員制料亭「星岡茶寮」では、伊勢海老や大きな魚の焼いたものを豪快に盛り付けたり、皿を川に見立てて焼き鮎を盛り付けたり、色とりどりの寿司をゆったり盛り付けて余白の美を演出したり・・・まさに料理を芸術に仕上げるためのカンバスとして使われました。普通は美しい器を探してきて、それに見合った盛り付けを考えるものですが、まな板皿は「この料理に合う皿とは?」という逆の発想から生み出されたものなのです。

北大路魯山人 織部まな板皿

■乾山風 椿絵鉢&土器(かわらけ)皿

江戸時代を代表する画家の一人に尾形光琳(1658〜1716)がいます。豊かな装飾性・デザイン性で知られる「琳派」を代表する一人ですが、魯山人が惹かれたのは光琳ではなくその弟・尾形乾山でした。絵描きであると同時に陶芸家でもあった乾山は、絵と器の融合を目指した独自の美学で知られています。魯山人は乾山を「陶画家」と呼び、楽焼による男性味溢れた作風に惚れ込み、自らの作品に進んで取り入れました。

そのうちの一つが乾山風椿絵鉢です。国宝である乾山の「色絵竜田川文透彫反鉢」を思わせる作品で、白地に透明釉をかけて本焼きし、緑の絵具を塗る際に型紙を用いて椿の輪郭を明瞭にする技法は、乾山焼に見られる特徴の一つです。

そのほか乾山の土器皿にも魅了された魯山人は、粗めの赤土に白化粧を施し、乾山風の文様を描いた皿をいくつも手がけています。しかし単なる再現にとどまらず、余白に金泥や金箔を用いる独自のアレンジを加えるなど、星岡茶寮で提供される料理を華やかに演出する工夫がなされました。金彩の施し方も魯山人特有で、厚くぽってりと盛る独特の技法からは「乾山の写しを下地に金襴手をつくってやろう」という気概を感じます。こうした焼き物の中には高台に鉄絵具で「乾山」と入れられた作品もあり、魯山人の乾山に対する敬意と憧憬の強さを窺い知ることができます。

ちなみに魯山人は、刺身や酢の物を盛る浅い皿のことを「平向」と呼びました。茶の湯においては皿よりも平向の方を格上と見るからなのですが、京都生まれということもあってか茶道にも精通していた彼は、皿と平向の違いを意識して作陶に取り組んでいたようなのです。料理人の視点だけではなく数寄者としての視点も持ち合わせていた陶芸家は、魯山人のほかにいないのではないでしょうか。

北大路魯山人 乾山風 椿絵鉢

■紅志野

多種多様な器を世に送り出してきた魯山人が、最初期から最晩年に至るまで一貫して制作を続けたのが「志野焼」です。もともと相当な勉強家で、古今東西のあらゆる美について研究を重ねた彼が「志野の出来のよい物になると、足利前後の絵画彫刻に比して一歩も譲らない芸術的価値を持っているといえよう」「長次郎も及ばない凛とした格を備えている」と絶賛するほどですから、その入れ込みようは尋常ではなかったはずです。

志野は織部焼と同じ岐阜県発祥で、始まった時期も同じ桃山時代とされています。日本ではそれまでになかった「白い焼き物」として珍重され、以降は国焼きの代表格に据えられるようになりました。

当初、魯山人は志野焼に一般的な白いモグサ土を使っていました。しかし、モグサ土は多孔質で焼き締まりが弱いため、茶碗などの器として用いた時に水や油が浸潤してしまいます。あくまで「器は料理の着物」と考える彼はこうした不都合を解決するべく、大胆にも肌理が細かく汁染みが少ない信楽産の赤土を用いるようになりました。戦後に手掛けはじめた赤色が特徴的な「紅志野」は、この赤土に由来しています。さらに強い赤を出すために鬼板という鉄分を多く含む化粧泥で表面を覆うなど、魯山人の紅志野は年を経るごとに熟成され、最晩年にはまるで炎が燃え立つような鮮やかな緋色になりました。白い焼き物として知られた志野焼を真っ赤に染めてしまう技法は、当時の陶芸界に大きな衝撃を与えたそうです。

伝統を重んじる当時の茶道家・美術関係者たちからはバッシングを受けたものの、そういった声には耳を貸さず、魯山人は自らが理想とする作品をつくり続けました。その結果、加藤唐九郎や荒川豊藏らフォロワーが生まれ、現在の志野焼において紅志野がスタンダードの一つに数えられるまでになったのです。

北大路魯山人 紅志野燕子花四方鉢

■日本文化に与えた影響

魯山人の登場以前にも、茶の湯および懐石料理の場では「器」が重要視されていました。しかしこれはあくまで茶道に限定された話で、京料理や料亭文化が発達したのちも器の選定は料理人の仕事ではありませんでした(たまに茶人や文化人が選ぶ程度)。ここに「料理は器も含めた総合芸術」という文化を創出したのが、他ならぬ魯山人です。以降、料亭での器選びは料理人の仕事の一部となり、今では村田吉弘や道場六三郎、三國清三など名だたる料理人たちが器の美意識を語る文化が根付きました。決して大袈裟ではなく、彼がいなければこうした美意識が社会に広く浸透することはなかったでしょう。

また、先ほどご紹介した織部焼や志野焼の再生も忘れてはいけません。魯山人は桃山時代に栄えた織部焼・志野焼・黄瀬戸などに強く惹かれ、独自に研究を重ねながら伝統技法を現代に甦らせました。江戸時代以降は京焼や伊万里焼が主流になり、「忘れられた古陶」になっていた織部や志野。魯山人はその本質的な美しさを見抜き、眠れる伝統技法の再生に尽力したのです。これにより戦後の人間国宝である荒川豊蔵、金重陶陽たちにも強い影響を与えました。

独善的な性格から周囲との衝突が絶えなかった魯山人ですが、自らの美意識への絶対的な信頼と強い意志が日本の陶芸界を変えたといっても過言ではありません。その功績に感謝するとともに、日本の伝統的な美意識をしっかり受け継いでいかなければならないですね。

北大路魯山人 日月腕

■作品価値はどれくらい?

自らの窯を持ち、生涯を通じて数十万点という作品を生み出した魯山人。小ぶりなものから大作に至るまで作品の幅も非常に広いのですが、小品でも最低数十万円はしますし、質の高いものについては数百万〜1,000万円超という高額で取引されています。現在でも一部の料亭で客に提供する際に使われるなど、彼が目指した「用の美」は今も息づいています。そのほか各地の美術館に収蔵されたものも多いですし、オークションや骨董品店などでも度々見られます。興味をお持ちの方は一度そちらをのぞいてみてください。もし、お手元にお持ちでしたら、査定だけでも結構ですので、ぜひ当ギャラリーにご相談ください。過去に魯山人作品を多くみてきた鑑定人が、責任を持って見させていただきます。

■魯山人の作品もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では陶磁器の他にも骨董品や絵画、茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のブログ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2026年1月 (5)

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)