2025年5月26日

掛軸の正しい扱い方 大切な掛軸を丁寧に保管するために 掛軸買取コラム6

掛軸は、日本の住居文化において、床の間を飾る重要な役割を担い、四季折々の風景画や花鳥画、茶席に掛ける禅語などを書いたものが、人々の心を豊かにしてきました。

日本の伝統的な習慣であり、季節やお客様に応じて室内の雰囲気を彩ります。しかし、その繊細な素材ゆえに、適切なしまい方をしなければ経年劣化や損傷の原因となります。特に、日本の湿度の高い気候では、湿気やカビ、虫害が大きな課題です。

掛軸に使われる素材は主に絹本と紙本の二種類があります。その他、絹織物の一種である絖本や、麻布、金箔・銀箔などが用いられることもあります。

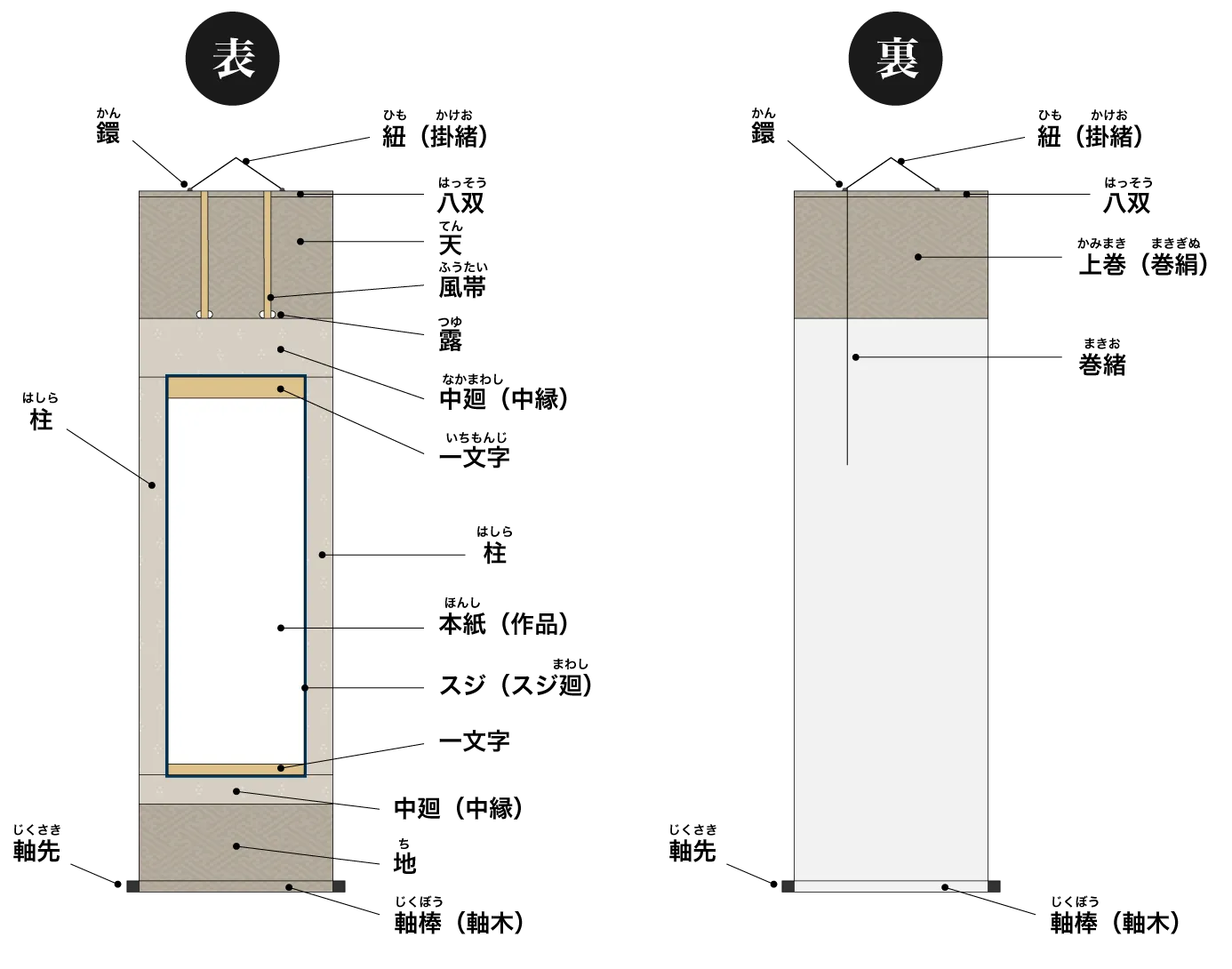

掛軸の名称

それぞれの特徴を理解し、素材に合った取り扱いを心がけることが、美しい状態を長く保つための第一歩です。

-

絹本: しなやかで光沢があり、細かい彩色時に使用することが多く、優雅な印象を与えますが、湿気や汚れに非常に弱い特徴があります。特に水濡れや摩擦には弱く、シミや色褪せの原因となります。

-

紙本: 丈夫で比較的扱いやすいものの、折れやすく湿気によるシワやカビの発生に注意が必要です。特に、梅雨時期など湿度の高い時期には、カビが発生しやすいため湿度管理が必要です。

このコラムでは、大切な掛軸を正しく保存するための基本的な知識と具体的な手順を詳しく説明します。

掛軸の基本的な収納方法

収納前の準備:広げて確認・埃払い

掛軸をしまう前には、以下の準備を整えましょう。

清潔な畳の上や広めのテーブルに清潔な布を敷き、その上に掛軸を平らに広げ、シワ・汚れ・破損の有無を点検します。

羽箒(はぼうき)や柔らかい毛筆、もしくは清潔なガーゼで、優しく埃を払います。特に軸先(じくさき)や風帯(ふうたい)の付け根部分は念入りに。

汚れやシミを見つけた場合は、無理に除去せず専門家に相談しましょう。

掛軸を取り外す方法

掛軸を取り外す際は、乾燥した晴天の日が理想です。安全に取り扱うためには「矢筈(やはず)」という器具を使用すると良いでしょう。矢筈は掛け緒(かけお)を外すための道具で、掛軸を傷めずに取り外すのに役立ちます。

矢筈を使った手順

-

掛軸の横に矢筈を準備します。

-

片手で掛軸の中央あたりを軽く支えます。

-

もう一方の手で矢筈を持ち、掛け緒に引っかけます。

-

掛け緒を金具から外し、ゆっくりと掛軸を下ろします。

-

矢筈を外します。

矢筈がない場合

両手で掛軸をしっかりと支え、掛け緒が金具から外れないよう気をつけながら、ゆっくり降ろします。

掛軸に無理な力を加えないことが肝心です。

風帯を絡めないように注意しつつ、軽く持ち上げ、ゆっくり巻き取るように外します。引っ張ったり急いだりすると損傷の原因になりますので慎重に行いましょう。

掛軸名称

風帯のたたみ方

風帯は、掛軸の両脇に付いている装飾的な紐ですが、巻いた際には本紙(ほんし)を保護する役目もあります。次のように丁寧にたたみます。

-

両手で風帯を持ち、掛軸に沿って山折り・谷折りを交互に繰り返します。

-

折り目を強くつけすぎず、軽く整えます。

取り扱い時の注意

-

丸めないこと:癖がついてしまい、広げた時に形が整いません。

-

強く折り込まないこと:傷みや裂けの原因になります。

-

引っ張らないこと:付け根が破損する恐れがあります。

-

濡れた手で触らないこと:シミや色変わりの原因になります。

掛軸を巻く際の注意

掛軸を巻くときは、最初の巻き始めが特に重要です。ここでシワや折れができると、後から修正が困難になります。

-

軸先側から、本紙を内側にして巻きます。軸先が丈夫で、支点に向いているためです。

-

中心から外側へ均等に力を加えつつ、力を入れすぎず、優しく巻きます。

-

薄い和紙(たとう紙など)や柔らかい不織布を本紙に沿わせながら巻くとシワを防げます。

-

特に巻き始めは慎重に、ゆっくり作業しましょう。

その他注意事項

-

急いで巻かない。

-

片手だけで巻かない。

-

硬い場所で巻かない。

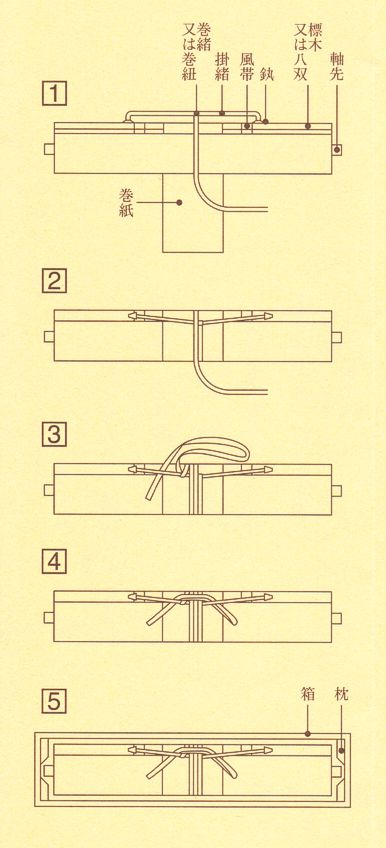

巻いた後の紐の結び方

掛軸を巻いた後には、真田紐(さなだひも)や組紐(くみひも)などを使って結びます。どの紐を使う場合でも次のポイントを守りましょう。

-

きつく縛らないこと:本紙や軸先に負担がかかり、跡や傷みの原因になります。

-

結び目を一点集中させないこと:負担が特定の箇所にかかるのを防ぎます。

-

異なる種類の紐を結ばないこと:ほどけやすくなる恐れがあります。

-

濡れた手で作業しないこと:紐が湿気を含み、カビの原因になります。

掛軸の保管時に注意すること

湿度管理とカビ予防

湿気は掛軸の最大の敵です。紙や絹の劣化、カビ、シミ、シワの原因になります。

-

保管場所には除湿剤や乾燥剤を置き、湿度50%前後を維持します。

-

桐箱を定期的に開けて空気を通しましょう。

-

湿度計を設置して日々チェックを怠らないことが大切です。

ホコリ対策

掛軸本体だけでなく、桐箱の中も柔らかい布や筆で埃を払いましょう。

特に箱の隅に埃が溜まりやすいので念入りに掃除します。保管場所も定期的に清掃しましょう。

防虫剤の使用方法

掛軸には、和紙用防虫香や白檀など天然の香木がおすすめです。

化学系防虫剤(ナフタリン・パラジクロロベンゼンなど)は避けましょう。

-

防虫香は薄紙で包んで桐箱の隅に置き、掛軸には直接触れさせないようにします。

-

防虫剤は効果が切れるので、定期的に交換しましょう。

温度管理

理想的な保管温度は15〜25℃。急激な温度変化は、紙や絹の伸縮を引き起こし、劣化の原因になります。

温度変動が少ない環境を選びましょう。

長期保管のためのポイント

桐箱収納のコツ

桐箱は湿気と虫害に強く、掛軸に最適です。

-

掛軸をたとう紙で包み、八双側(上部)を奥にして収納します。

-

詰め込みすぎず、掛軸に負担をかけないようにします。

桐箱がない場合

防湿性の高い和紙や柔らかい不織布で包み、桐製衣装箱に収納します。ただし桐箱より効果が弱いため、定期的なチェックが必要です。

保管場所の選び方

-

北側の部屋(直射日光を避けられる)

-

風通しの良い納戸

-

マンションの中部屋(温度変動が少ない)

避けるべき場所

-

直射日光が当たる場所

-

窓際

-

暖房・冷房器具の近く

-

床下収納や押し入れの下段

保管前の最終確認

虫食い、カビ、シミがないかを再確認。

紐・風帯の整えや巻き方の緩みもチェックし、問題があれば専門家に相談しましょう。

虫干しのやり方:タイミングと注意点

虫干しは、湿気を飛ばし、虫害やカビを防ぐ大事な作業です。

年1〜2回、秋の乾燥した晴れた日に行いましょう。

-

直射日光を避け、風通しの良い日陰で半日干します。

-

風が強い日は避ける。

-

長時間干しすぎないことも大切です。

長期保管中の状態チェック

年に一度は掛軸の状態を点検します。

-

シミ・変色がないか

-

虫食い跡がないか

-

カビが発生していないか

-

桐箱内部の湿気がこもっていないか

異常が見つかれば、すぐに専門業者へ相談しましょう。

総まとめ

掛軸は、正しい収納・保管で長く美しい状態を保てます。

湿度管理、虫害対策、埃除去、そして定期点検を心がけましょう。

虫干しや専門修復も活用し、大切な掛軸を後世へ受け継いでください。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のブログ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2026年1月 (5)

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)