2025年9月16日

下重ななみ展 「水庭の遊魚たち」 もうすぐ始まります。絵画買取ブログ

下重ななみ展

水庭の遊魚たち

水庭の游魚たちへ 10号円形 2025年

9月24日(水)〜9月30日(火)

18:00 ─ 10:00

会期中無休

最終日は16:00まで

静謐なまなざしの奥に、ふとした揺らぎを感じさせる美人画——

下重ななみの作品は、ただ「美しい」だけでは語り尽くせぬ奥行きを持っています。三十歳前後という若さでありながら、その筆致には驚くほどの深みと確かさがあり、鑑賞者の心に静かに染み込んでゆきます。

彼女の絵に描かれる女性たちは、いずれも夢と現(うつつ)のあわいに佇むような、どこか浮世離れした佇まいを持ちながら、それでいて見る者の記憶のどこかにそっと触れてくるような、やわらかな存在感を放っています。その表現には、単なる写実を超えた詩情が宿り、絵の具の重ねや余白の取り方ひとつにも、画家の造形感覚と繊細な美意識が息づいています。

とくに、和紙に広がる絵の具のにじみやぼかしの美しさは格別で、それらは偶然と計算のあわいにある「間(ま)」を自在に操る彼女の技術と感性の賜物といえるでしょう。伝統的な日本画の技法を丁寧に受け継ぎながらも、どこか現代的な気配が漂うその画風は、世代や国境を超えて多くの人々を惹きつけてやみません。

今回の個展では、下重ななみのこれまでの歩みと、今まさに芽吹こうとしている新たな表現の兆しを一堂にご覧いただけます。時間がゆっくりと流れるような空間の中で、静かに佇む美のかたちに、ぜひ心をゆだねてみてください。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月16日

時代も国境も超える、山口長男の静かな抽象画

抽象芸術に「難しい」という印象をお持ちの方は、意外と多いのではないでしょうか。しかし抽象芸術の奥には、見たことも感じたこともない新しいアートの世界が無限に広がっています。「自分には縁がない」と敬遠してしまうのは実にもったいないことです。そこでこの記事では日本の抽象絵画の第一人者である山口長男(1902〜1983)を紹介しながら、抽象芸術の楽しみ方と、高額で取引される理由についてご案内していきます。ご興味のある方は、ぜひご一読ください。

■「わけのわからない絵」が目指す世界

確かに、抽象画の始祖であるカンディンスキー(1866〜1944)の抽象画をみると、一見子どもが描いた絵のようで、何が何やらさっぱりわかりません。ワーグナーの無調的な音楽に感動した彼は「音楽が人の感情を揺さぶるのと同じことを絵画でもやりたい」と考え、どうにかして自らの心のありようをカンバスに描こうと試みます。その結果、何の絵かわからない=具体的な対象がない絵画がこの世に生まれたのです。

これは大事件でした。何しろそれまでの絵画には「現実にあるものをモチーフにする」という無自覚の縛りがあったのに対し、カンディンスキーの絵にはその制約がなかったのです。前衛的と呼べる絵画制作は19世紀の印象派に始まり、ゴッホやセザンヌ、そしてピカソのキュビズムなどへとつながっていきました。しかし、どれだけ対象の解体・変形・再構築を図っても具象の表現には限界があるのではないか、ピカソらがそんな行き詰まりを感じていたところに、カンディンスキーが限界突破の糸口となるブレイクスルーを起こしたわけです。

今でこそこうした「何が描いてあるかわからない絵こそアート」という風潮がありますが、カンディンスキーが登場する以前には一切ありませんでした。世界中の美術館にも画廊にもそんな絵画は一枚もなかったのです。抽象表現という新しい自由を手に入れた当時の芸術家たちの興奮が、これだけでもなんとなく伝わるのではないでしょうか。

■孤独なパイオニアの再評価

日本でも戦前から抽象芸術家がいるにはいたのですが、完全に異端扱いされ、まともな評価を得ることはありませんでした。戦後になりようやく「具体美術協会」や「もの派」などの前衛芸術運動が活発になっていくのですが、この中で日本における抽象絵画の先駆者として知られているのが山口長男です。

東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業した山口は、1927年に渡仏。ピカソやジョルジュ・ブラックらからの影響を受けましたが、とりわけオシップ・ザッキンの前衛的な立体作品に衝撃を受けます。ザッキンのアトリエに出入りしながら立体的な造形について学び、「これまでのことはすべて忘れて一からやり直そう」と、1937年に帰国してからは具体美術協会の吉原治良や、前衛女性画家の桂ゆきと親交を温めながら、抽象表現の実験に取り組みます。山口の作品は対象を完全に排除した純粋抽象で知られ、シンプルな色と形、絵の具の質感のみで構成されています。当時、周囲のアーティストらが感情の爆発を描く傍らで、ひとり山口は「静かな均衡の美」の表現を目指しました。戦前の日本の美術界では「奇妙なもの」「役に立たない芸術」と理解も評価もされませんでしたが、戦後の米国の抽象画家ジャクソン・ポロック(1912〜1956)らの活躍により、西洋のモダニズム美術が一気に流入。「抽象こそが国際的アートの最前線」という価値観が広がる中で、山口の欧米作家にはない日本的な間、余白、抑制されたリズムが改めて評価されます。その後1960年代にはニューヨークのグッゲンハイム美術館や近代美術館(MoMA)に所蔵されるなど、いち早く世界から注目を集める作家となりました。

■抽象画の人気が高まっている理由

具象画の鑑賞が「何をどう表現しているか」を楽しむのに対し、抽象画は「どのようにみるか、何を感じるか」を楽しむという違いがあります。そもそも何が描いてあるのかわからないのですから、制作当時の時代背景や文化などを考慮する必要はありません。時代や国境を越えて、作品そのものを純粋に味わうことができる。その「普遍性」は抽象芸術がもつ魅力の一つだといえるでしょう。山口長男も同様です。彼の作品を見てみるとわかりますが、おそらく当時も今も変わらないモダンさと静けさ、今にも動き出しそうな厚塗りの質感に目と心を奪われるはずです。そして100年後に見る人も、私たちと同じ感想を抱くのではないでしょうか。

一方、制作の背景を知ることで、また別の楽しみ方もできます。山口長男が活動した1950〜1960年代の日本を知れば知るほど、「よくもあの時代に、こんな作品を生み出せたな」という先進性に驚愕せざるを得ません。特に日本人は抽象に対する理解度が低いことで知られています。周囲からの評価が得られない逆風の中、世に送り出された奇跡を思うと、やはり特別な価値がある作品であることを痛感します。

世界的な現代アートへの関心の高まりを受け、山口が現代美術史に与えた影響の大きさが近年再評価されています。2017年に香港で開催されたサザビーズのオークションでは、数百万円〜数千万円の高額で取引されました。あれから8年が経ち現在はさらに値上がりしているものと見られます。お手元に作品をお持ちの方、査定だけでも受けてみたい方がいらっしゃれば、ぜひ当ギャラリーにご相談ください。

弊社画廊展示風景 山口長男《叉》1965年 oil on plywood

山口長男の作品につきましては、よろしければこちらもご覧ください。

https://gihodo.jp/19703/

https://youtube.com/shorts/9txYtQlFU68?si=HLHN9n7a0QELpvA8

■山口長男の作品もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では骨董品の他にも絵画や茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた

2025年9月15日

李朝陶磁の作品を買取致します。 北岡技芳堂の骨董品買取ブログ

李朝陶磁の魅力

李朝陶磁の世界はきわめて幅が広く、多彩な要素と性格を併せ持っています。その理由のひとつは、李朝という王朝の長さにあります。1392年に建国され、1910年まで約五百年余り続いた李朝は、その間に大きな政治的・社会的変化を経験し、それに応じて陶磁器も姿を変えていきました。李朝陶磁史の時代区分については、浅川伯教や奥平武彦らの説、戦後の鄭良謨の説など複数ありますが、決定的な統一見解は存在せず、ここでは便宜的に世紀ごとに三期に分けて考えてみましょう。

15世紀から16世紀にかけては、日本で「三島」と呼ばれた粉青沙器が全盛を誇り、同時に白磁が完成し、白磁青花が誕生した時期でした。17世紀になると、やや粗質な白磁である「堅手」と、そこに鉄砂で加飾した器が盛んに作られるようになります。さらに18世紀から19世紀には、広州の金沙里や分院里に官窯が定着し、大規模かつ安定した生産が行われるようになりました。こうした流れは、李朝陶磁が単なる継承ではなく、時代ごとに大きな変化を遂げてきたことを物語っています。

李朝陶磁はまた、中国陶磁からの影響を色濃く受けながらも、やがてそこから脱却し独自の様式を確立しました。高麗青磁を受け継いだ粉青沙器は、技法的には似ていても造形や意匠においてまったく新しいものへと展開しました。白化粧による装飾が生まれ、器形は流麗な瓶子形から安定感のある壺形へと変化。文様も、繊細で情緒的な雲鶴文や蒲柳水禽文から、現世的で実用的な十長生文や「寿福康寧」といった文字文様へと移り変わります。高麗陶磁の「優美・精緻・繊細」という特質から、李朝陶磁は「頑健・素朴・大らか」な美へと転じていったのです。

李朝鉄砂虎鷺文壺 17世紀後半

その作風の変化を見ていくと、李朝陶磁には常に相反する性格が現れてきたことがわかります。精細と粗放、整斉と歪、平滑と荒削り、均整とまだら、規則的と不規則的、純と不純。これらの対立する特徴が時代ごとに交互に現れるのです。磁器の歴史を例にとれば、15〜16世紀が「正」、17世紀が「反」、18〜19世紀が「合」といった弁証法的な展開を見せています。

多様性を形づくる要因は、時代だけではありません。李朝時代には多くの地方窯があり、やがて広州の官窯へ統合されましたが、地方窯と中央官窯の違いが作品の幅を生み出しました。さらに用途も大きな要因です。李朝陶磁はもともと国王への貢物を中心とする官需用が主であり、その頂点には御器がありました。祭器も多く作られましたが、17世紀以降は民需用が増え、18世紀後半にはむしろ民需用の方が質的に優れた作品を生み出すようになります。官需と民需の力関係の変化は、そのまま造形や質の変化として表れました。

このような多様性の中にあっても、李朝陶磁には共通する美意識があります。それは「非完成主義」とでも言うべき態度です。材質は純度の高い精選されたものではなく、不純な土を用いながらも、それを生かしきる技術がありました。成形も最後の削りをあえて粗く残し、釉薬も均一にはかけず、釉だまりや不規則な表情を残しました。その結果、自然で素朴な味わいが生まれ、完璧さを避けることに美の理想を見出したのです。この傾向は特に17世紀の作品に典型的に見られます。

欠点が欠点とされず、むしろ魅力として受け入れられるのも李朝陶磁の大きな特徴です。石はぜ、釉はげ、しみ、ゆがみ、へたり、窯変、生やけなど、通常であれば瑕疵とされるものが、李朝陶磁では自然な表情として美を深めています。中国の青磁や日本の柿右衛門、鍋島焼といった完成度を追求したやきものであれば許されない欠陥が、李朝ではむしろ「味わい」として評価されるのです。

この独自の美意識を理解するために、多くの研究者や思想家が言葉を残しています。高裕燮は「無技巧の技巧」「無計画の計画」と評し、金元竜は「徹底した平凡さこそ李朝陶磁の特色であり、それは自然らしさにほかならない」と述べました。英国の学者ゴンパーツは「形を越えた形」「均整を越えた均整」と形容しました。そして、李朝陶磁の美を日本に紹介した柳宗悦は「李朝の器というものは生まれ出たものである。作られたものではない」という名言を残しています。これらの言葉はいずれも、李朝陶磁が意図して完璧に作り込まれたものではなく、自然に生まれたかのような魅力を備えていることを示しています。

李朝陶磁の魅力を総じて言えば、それは「清貧の美」と表現できるでしょう。儒教的な精神を背景に、制作する側も受容する側も、飾らず、求めすぎず、自然な姿を尊んだのです。そこには文人画に通じる精神も感じられます。技巧を誇示せず、装飾を避け、むしろ素朴な中に美を見出す態度。高度な技術を持ちながらも、心は常にアマチュア的で新鮮であること。まさに「偉大なアマチュアリズム」が李朝陶磁を支えていたのです。

こうして見ると、李朝陶磁は多様でありながら一貫した精神を宿し、完成と非完成、精緻と素朴、官需と民需といった矛盾をすべて抱え込みながらも、そこに独自の美を生み出しました。その魅力は今なお色あせることなく、東アジア陶磁史の中でも特別な位置を占め続けています。

サザビーズのオークションで、360万ドル(約5億3000万円)の値が付いた朝鮮王朝時代の月壺

李朝白磁・月壺(満月壷)の魅力

李氏朝鮮時代の中期に生み出された名品「月壺(満月壷/タルハンアリ)」は、提灯壺とも呼ばれ、その独特な姿と美意識によって韓国陶磁の象徴とも言える存在です。李朝時代は儒教思想が社会の根幹をなしており、工芸においてもその精神は色濃く反映されました。豪華な装飾を排し、清らかな白磁の美そのものを際立たせるところに、儒教的な質素と節度の美意識があらわれています。

月壺の最大の特徴は、その柔らかな丸みと大らかな存在感にあります。大きな胴部が満月のように膨らみ、静けさと迫力を同時に感じさせます。その形は単なる実用の器を超え、自然や宇宙の象徴を思わせるものです。名称の「月壺」は、20世紀の韓国を代表する抽象画家・金煥基(キム・ファンキ)が、その形を満月に見立てて呼んだことから広まりました。こうした大壺は17世紀に多く作られたとされ、李朝陶磁の成熟を示す代表的な作例です。

その白の色調もまた、月壺を特別なものにしています。純白一色ではなく、乳白色・雪白色・灰白色・青白色と多彩で、同じ白磁であっても一つとして同じ色合いは存在しません。ひとつの壺の中にすら複数の白のグラデーションが宿り、光や時間の経過によってその表情を変え続けます。時には酸化や不完全燃焼による黄斑、あるいは使用による染みや変色が見られますが、それもまた月壺独自の趣として受け入れられています。

装飾のない大壺というものは、世界の陶磁史においてもきわめて稀です。白一色の大きな球体は、ある種の「空白」とも言うべき存在であり、そこに人間の根源的な欲求を呼び起こします。もし表面に絵付けや文様が加えられれば、それはもはや「月壺」とは呼べません。無装飾のままに成立するこの大壺は、節制と匿名性の極致であり、欲望や自己主張を超えた無作為の説得力を湛えているのです。

李朝白磁の月壺が放つ静謐な美は、人々の内面に思索を促し、時代を超えてインスピレーションを与えてきました。厳粛でありながらも柔和、質素でありながらも雄大。この相反する性格を一つの器の中に宿した存在は、まさに李朝人の美意識を体現しています。

その姿を評して、日本の思想家・柳宗悦は「李朝の器は作られたものではなく、生まれ出たものである」と述べました。人の意図や技巧を超えて、自然そのものが形をとったかのように見える。月壺は、まさにその言葉にふさわしい存在といえるでしょう。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年9月14日

川喜田半泥子の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の川喜田半泥子の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

川喜田半泥子の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、川喜田半泥子の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

川喜田半泥子の茶碗をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の川喜田半泥子のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた川喜田半泥子の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の川喜田半泥子の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

川喜田半泥子の陶芸作品は、茶道具の中でも特に茶碗において高い評価を受けています。その作品は独自の品格をもち、使うほどに味わいを深める美しさが宿っています。

半泥子が作陶を行ったのは、主に千歳窯と広永窯であり、それぞれの窯により異なる風合いや質感を楽しむことができます。制作された作品は、井戸、粉引、刷毛目、志野、瀬戸黒、唐津、伊賀、信楽、さらには色絵に至るまで幅広く、多彩な表現を見せています。その多様性の中には、半泥子ならではの独自の世界観が反映されており、箱書きに記された銘にも個性が表れ、作品の魅力をさらに引き立てています。

買取においては、制作年代や使用された窯・土などが重要な評価基準となります。特に希少性が高いと認められる品については、高価買取の対象となります。また、陶芸作品にとどまらず、半泥子は俳句や書画にも優れ、掛け軸や絵画、さらには竹製の茶杓や花入れなども制作しました。こうした幅広い創作活動から生まれた品々もまた高く評価されており、取引市場において大きな注目を集めています。

川喜田半泥子の作品は、茶陶としての実用性と芸術的価値を兼ね備えた稀有な存在であり、近代陶芸史の中でも特別な位置を占めています。

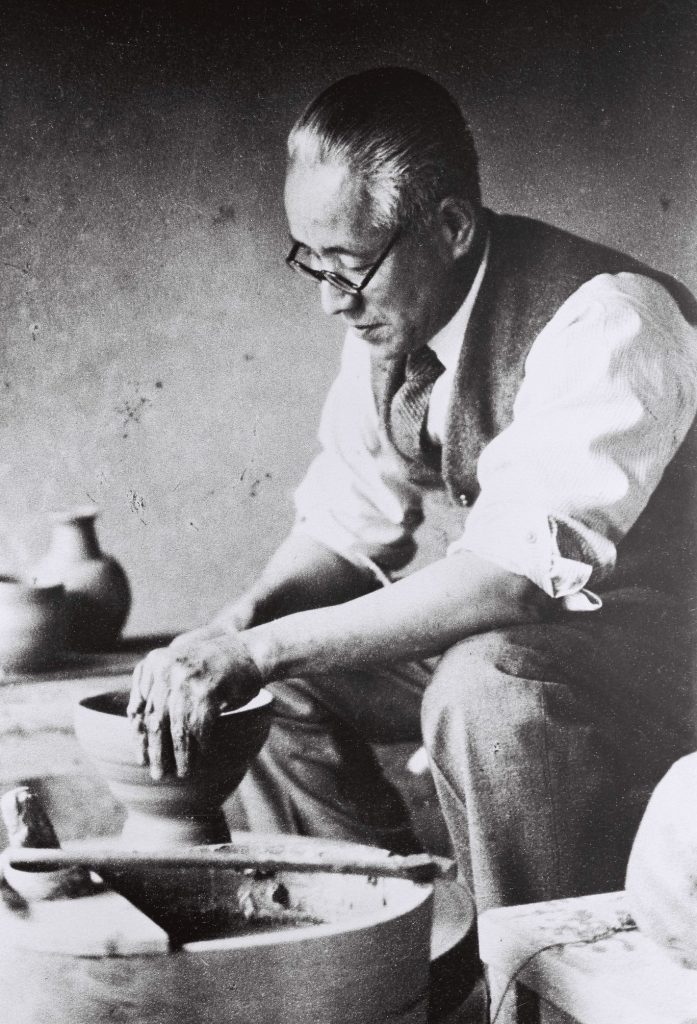

川喜田半泥子 本人

千歳山の泥仏堂にて、昭和15年頃の撮影

川喜田半泥子の買取でよくあるご質問

Q. 1点だけでも買取していただけますか?

A. はい、1点からでも買取可能です。ただし品物によっては出張買取が難しい場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 本物か偽物か分かりませんが、買取できますか?

A. 当店にて真贋を拝見し、判断いたします。まずはLINEやメールで画像をお送りいただければ、確認させていただきます。

Q. 川喜田半泥子の作品以外に陶器などもあり、持ち運びできません。出張で対応していただけますか?

A. はい、もちろん出張鑑定にお伺いし、その場で買取も対応させていただきます。

Q. 箱や箱書きが無いのですが、買取してもらえますか?

A. 共箱がなくても買取可能です。ただしその場合、査定額は共箱付きに比べて低くなることがございます。

Q. 川喜田半泥子の作品を画像だけで査定していただけますか?

A. 画像で判断できるものについては簡易査定が可能です。ただし詳細な鑑定が必要な場合は、実際に作品を拝見させていただくことになります。

Q. 川喜田半泥子の作品ではありませんが、買取対象になりますか?

A. はい、陶芸作品以外にも、絵画や骨董品など幅広いジャンルを買取対象としております。

川喜田半泥子

(かわきた はんでいし、1878年11月6日-1963年10月26日)は、日本の陶芸家であり、同時に実業家・政治家としても活躍した人物です。「東の北大路魯山人、西の川喜田半泥子」、「昭和の光悦」と称されるほどの存在感を持ち、本名は久太夫政令(きゅうだゆう まさのり)、幼名は善太郎。号は「半泥子」のほか「無茶法師」「其飯」などを用いました。実業界では、河芸銀行、一志銀行、三重共同貯蓄銀行、百五銀行の頭取を歴任し、財界人としても大きな影響力を持ちました。

前半生と財界での活躍

川喜田半泥子は大阪市東区本町に生まれ、三重県津市の川喜田家本宅で育ちました。川喜田家は15代続く伊勢の豪商であり、裕福な家柄でしたが、父や祖父は彼が幼少のころに相次いで他界。わずか1歳で川喜田家16代当主となり、「久太夫(政令)」を襲名しました。母は当時まだ18歳と若く、未亡人となるのは不憫とされて実家へ戻り、以後は祖母・政(まさ)の手で育てられることとなります。

このような生い立ちから、幼少期より一家の重責を担う環境に置かれ、やがて実業界で手腕を発揮し、地域経済や金融界に大きく貢献しました。その一方で、芸術的感性にあふれ、後年には陶芸家として独自の境地を切り開いていきました。

川喜田家の家族写真 左から3人目が政、その横が半泥子

川喜田半泥子は、筆頭分家である川喜田四郎兵衛のもとでも教育を受け、三重県尋常中学(現在の三重県立津高等学校)へ進学しました。1900年(明治33年)には東京専門学校(現・早稲田大学)に入学し、学業を修めています。翌1901年(明治34年)、23歳で四郎兵衛の長女・為賀と結婚し、家庭を築きました。

1903年(明治36年)には百五銀行の取締役に就任し、1919年(大正8年)には第6代頭取に就任。1945年(昭和20年)2月までの長きにわたり頭取を務めました。経営方針は「安全第一」を掲げ、堅実な運営を行う一方で、地元中小銀行の買収や合併を積極的に推し進めました。1922年には吉田銀行、1925年には河芸銀行、1929年には一志銀行を傘下に収め、さらに1943年には勢南銀行を合併。これにより百五銀行は三重県有数の大きさを誇る金融機関へと成長していきます。

1924年には津市丸之内に新本店を建設し、地域の金融拠点としての存在感を高めました。1931年の金融恐慌の際には、自身の個人株を担保に日本銀行から資金を借り入れ、窓口に現金を積み上げて「資金は潤沢である」と示すことで取り付け騒ぎを沈静化させた逸話も残っています。

また頭取としての役職だけでなく、三重県財界の重鎮として、三重合同電気の社長や明治生命の監査役など、数多くの企業で要職を務めました。加えて、1909年(明治42年)からは津市会議員、1910年(明治43年)からは三重県会議員を歴任するなど、政治の分野でも地域社会に尽力しました。

川喜田半泥子 波和遊 ハワユー(How are you)

陶芸家としての活動

川喜田半泥子が本格的に陶芸を始めたのは50歳を過ぎてからで、1933年には津市南部・千歳山の自宅に窯を築き、作陶に打ち込みました。とりわけ抹茶茶碗の制作に力を注ぎ、その作風は「自由奔放」「破格」と評されています。型にとらわれない独自の感性が息づいており、趣味として始めた陶芸ながら高い芸術的評価を受けました。

半泥子はまた、書や絵画にも秀でていましたが、それらもあくまでも趣味の領域を貫き、作品を売ることはほとんどありませんでした。完成した作品は友人や知人に惜しみなく贈り、芸術を「生きる喜び」として共有したのです。

文化事業への尽力

豊かな財力を背景に、1930年(昭和5年)には「財団法人石水会館」を設立し、津市丸の内に文化施設を建設しました。石水会館は地域の文化拠点として多くの活動を支えましたが、1945年の戦災により建物は焼失。しかし、財団はその後も存続し、文化振興を続けました。

同じ1945年、半泥子は自宅のある千歳山に「千歳文庫」を建設し、川喜田家に伝わる所蔵品を収めました。この千歳文庫は、地域の文化資産を保存・継承する拠点としても重要な役割を果たしました。

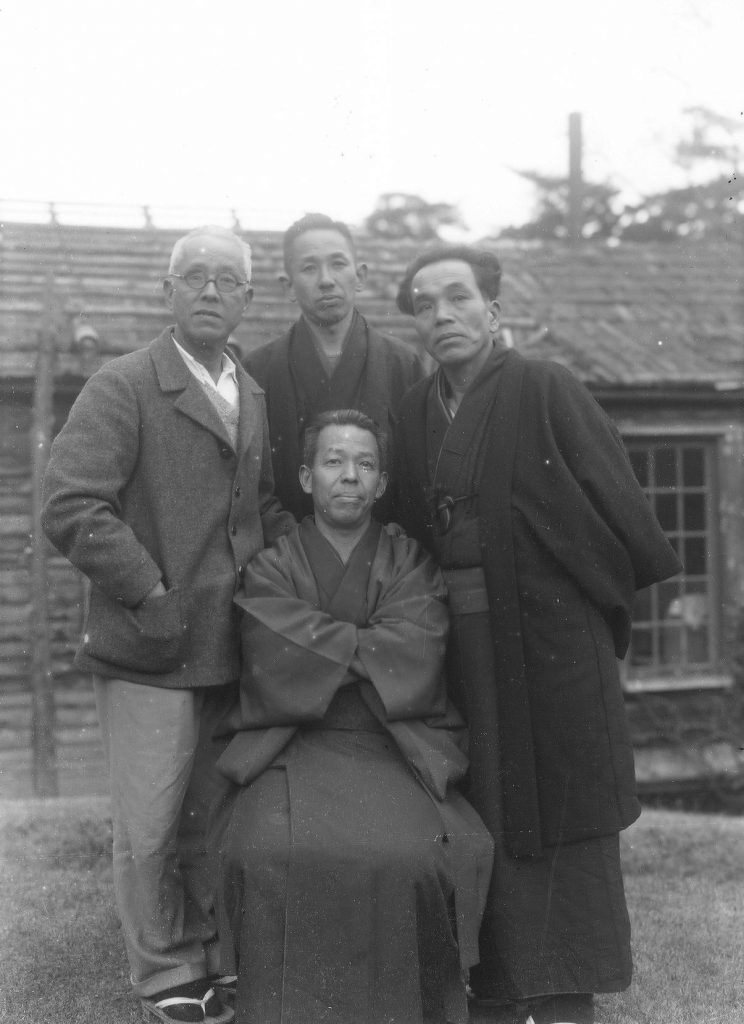

からひね会のメンバー

(前)金重陶陽(後方左から)川喜田半泥子・三輪休和・荒川豊蔵

1942年2月(昭和17)

晩年の活動と陶芸家への支援

1942年(昭和17年)、川喜田半泥子は「からひね会」を結成し、後に人間国宝となる陶芸家・荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休雪といった優れた作家たちを支援しました。彼の芸術家への惜しみない援助は、後の日本陶芸界の発展にも大きな役割を果たしています。

戦後の暮らしと銀行業界からの引退

終戦後、千歳山の自宅は進駐軍に接収され、半泥子は広永へ移転。自宅とともに窯もこの地へ移しました。1945年には百五銀行の頭取を退き会長に、さらに1950年には相談役へと立場を移し、経営の第一線からは身を引きました。その後、1955年には再び千歳山に戻り、晩年を過ごしています。

没後の顕彰と石水博物館

1963年に没した後、彼の功績を顕彰するため、「石水会館」を母体として1980年に「石水博物館」が設立されました。ここでは川喜田半泥子の作品や川喜田家に伝わる所蔵品が一般公開され、地域の文化発信拠点として多くの人々に親しまれました。石水博物館は2011年に千歳山へ新築移転し、現在も半泥子の芸術と精神を伝え続けています。

墓所について

川喜田半泥子の墓は、津市の専修寺玉保院納所道場にあります。そこには地理学者・稲垣定穀の墓碑も並び、川喜田家の墓所の右側2つ目が半泥子の墓とされています。「仙鶴院」と刻まれたその墓には、彼の遺志により祖母と妻とともに合葬されており、生涯にわたる家族への思いが形となっています。

半泥子の墓(津市玉保院納所道場)

川喜田半泥子 高麗手茶碗 銘「雅茶子(がちゃこ)」

廣永窯 昭和20年代 昭和24(1949)年9月、タイから東京の上野動物園に送られたゾウ「ガチャ」にちなんで命名されたという。

高台(茶碗の底の足に当たる部分)がゾウの足を思わせる面白いお茶碗です。

川喜田半泥子 粉引茶碗 銘「雪の曙(あけぼの)」

千歳山窯 昭和10年代 石水博物館蔵

全体に白い粉が吹き出しているように見えるところから粉引茶碗と呼ばれる。

ピンク色に染まった部分があり半泥子の茶碗の中でも名品といわれております。

川喜田半泥子 略歴

1878年(明治11年)

大阪市東区本町の仮寓にて、伊勢商人の長男として誕生。

1894年(16歳)

三重県尋常中学校(現・三重県立津高等学校)に進学。在学中に藤島武二から洋画を学ぶ。

1900年(22歳)

東京専門学校(現・早稲田大学商学部)に入学(翌年退学)。

1901年(23歳)

川喜田四郎兵衛の長女・為賀と結婚。

1912年(34歳)

津市南郊外の千歳山を購入。

1913年(35歳)

中国・朝鮮半島を旅行し、各地の陶土を持ち帰る。

1915年(37歳)

父の命日に千歳山に邸宅を建て移住。

1923年(45歳)

長男・壮太郎と欧米旅行に出かけ、マチスやボナールらの名画を入手。この頃「無茶法師」と号す。

1925年(47歳)

楽焼師・長江寿泉の設計による両口倒炎式石炭窯を千歳山に築き、初窯を焚く。

1930年(52歳)

私財を投じて財団法人石水会館を設立。同年、千歳山に「千歳文庫」を建てる。

1932年(54歳)

自己流で本窯を焚き上げる。茶の湯の師・久田宗也が茶碗を所蔵。

1933年(55歳)

小山富士夫に築窯を依頼。二袋の煙突式薪窯を焚くも失敗に終わる。

1934年(56歳)

朝鮮・鶏龍山の古窯跡を参考に三袋の登窯を築窯し、成功を収める。

1935年(57歳)

伊賀上野城内の古窯跡を発掘。「やきもの趣味」に『泥仏堂日録』を寄稿。

1936年(58歳)

加藤唐九郎と共同で翠松園に天狗窯を築窯。金重陶陽、北大路魯山人との交流が始まる。

1937年(59歳)

加藤唐九郎と決別。赤絵に挑戦し、赤坂山王下の茶屋で「無茶法師作陶展」を開催。荒川豊蔵との交流が始まる。

1938年(60歳)

還暦を記念し「赤絵梅文茶碗」を61碗制作。金重陶陽の窯を訪問。

1940年(62歳)

荒川豊蔵とともに鳴滝の乾山窯を調査。古伊賀水指「破袋」に倣い伊賀水指「破袋」を制作。

1941年(63歳)

仁和寺で「仁和寺御記」を拝見。池田家所蔵「陶工必要」を筆写。

1942年(64歳)

荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休雪を千歳山に招き「からひね会」を結成。「乾山異考」を刊行。

1943年(65歳)

作品集『千歳山半泥子六十六碗鑒』を便利堂より刊行。

1947年(69歳)

戦時中に疎開した広永に築いた「広永窯」で初窯を焚く。

1949年(71歳)

金重陶陽が広永窯を訪問。「大吹雪」を制作。

1954年(75歳)

喜寿を記念して「喜寿祝賀77碗」を制作。

1956年(78歳)

藍綬褒章を受章。

1957年(79歳)

八十寿祝賀会を開催。参加者100名に記念茶碗と図録『半泥子八十賀百碗鑑』を贈呈。

1963年(昭和38年)

86歳で逝去。

**************************************

2025年9月13日

沈む色彩を、科学の力でパッと明るく

現在、愛知県の豊田市美術館で「モネ展」が開催されています。(2025年9月15日までですので、まだの方はお急ぎを!)モネのほかにルノワールやドガ、マネなどの画家たちをまとめて印象派と呼びますが、その名前の雰囲気からなんとなく「情景を絵にした一派」といったざっくりした認識を持たれがちです。しかし革新を目指す彼らは、実はかなり挑戦的・実験的なアプローチをとったことでも知られています。ここでは新印象派とも呼ばれるジョルジュ・スーラの作品を取り上げながら、当時の画家たちがどのような方法で新しい表現を生み出していったのか、その一例をご紹介します。

■旧弊を打破した若い画家たち

長い間、写実的な歴史画や宗教画を題材としてきたフランスの美術界でしたが、19世紀に入り徐々に潮目が変わり始めます。その契機の一つとなったのが写真機の登場です。自分や家族の肖像を絵に残すことは、中産階級以上の家庭にとってのステータスでした。しかし、これらの顧客が写真館に流れはじめ、一部の商業画家は食い扶持を失いつつあったのです。

自らの絵画が持つ価値をいかに高めるか。その可能性を追い求めていた画家らは「これからは写実的な肖像画や宗教画などではなく、日常の風景や人々が働く姿などの現実をありのままに描きたい」と新しいスタイルの作品づくりを目指します。しかし、伝統を重んじるサロン(官展)は「ノン!」と突き返してしまうのです。そのことに不満を爆発させた若手画家たちによる一大ムーブメントが「印象派」です。例えば、裸体を描くにしても「女神ならいいけど人間はダメ」という時代に、エドゥアール・マネは人間の女性が裸で水浴びする姿(しかも娼婦!)を描きました。この「草上の昼食」を発表するやいなやサロンが上へ下への大騒ぎになったというのですから、当時の閉鎖的な雰囲気と、それらを打ち破る彼らのラディカルさがお分かりいただけるかと思います。

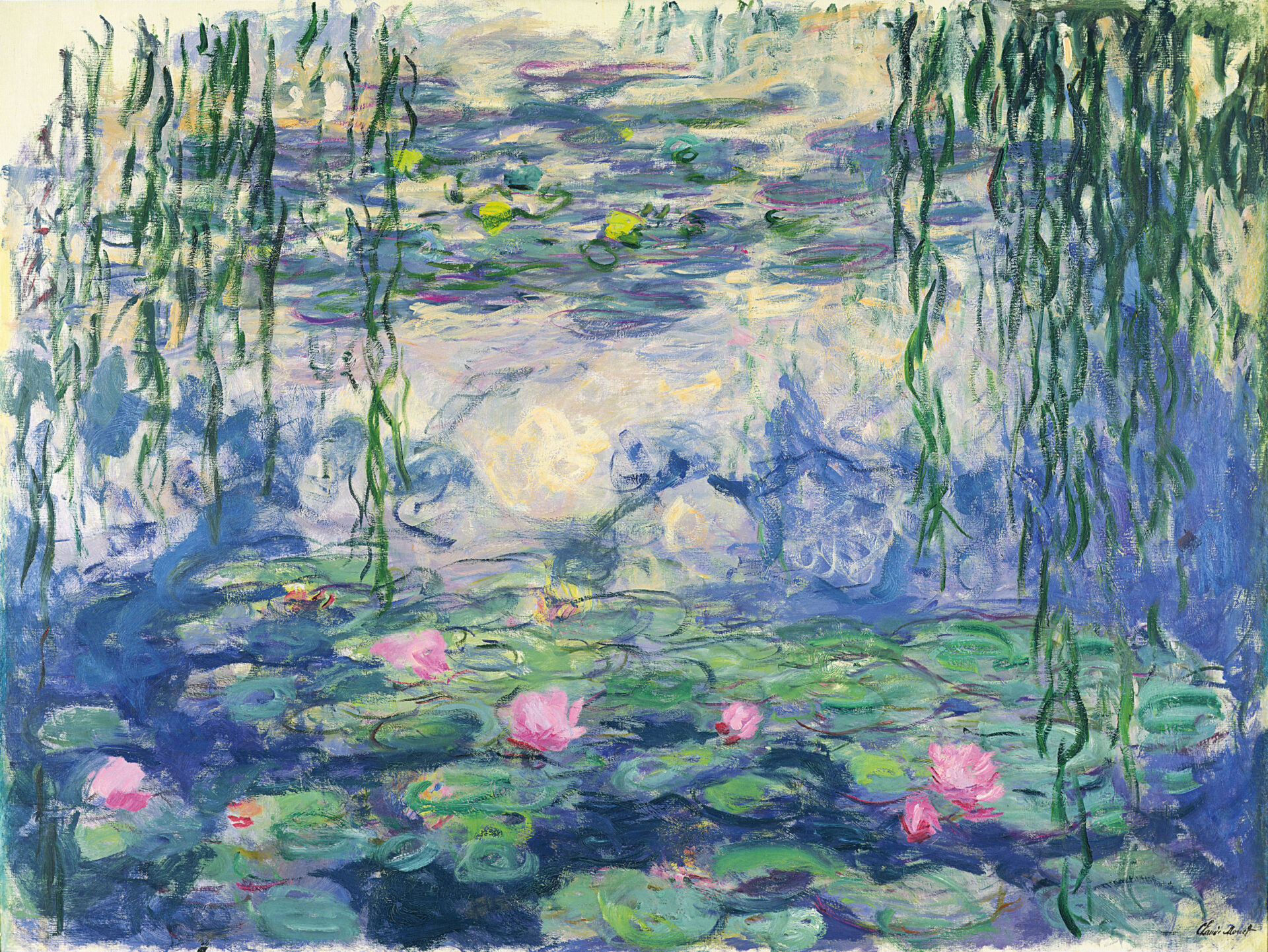

クロードモネ 睡蓮 1916年〜1919年 キャンバス 油彩

マルモッタン・モネ美術館、パリ (提供写真)

■科学的な「点描」技法

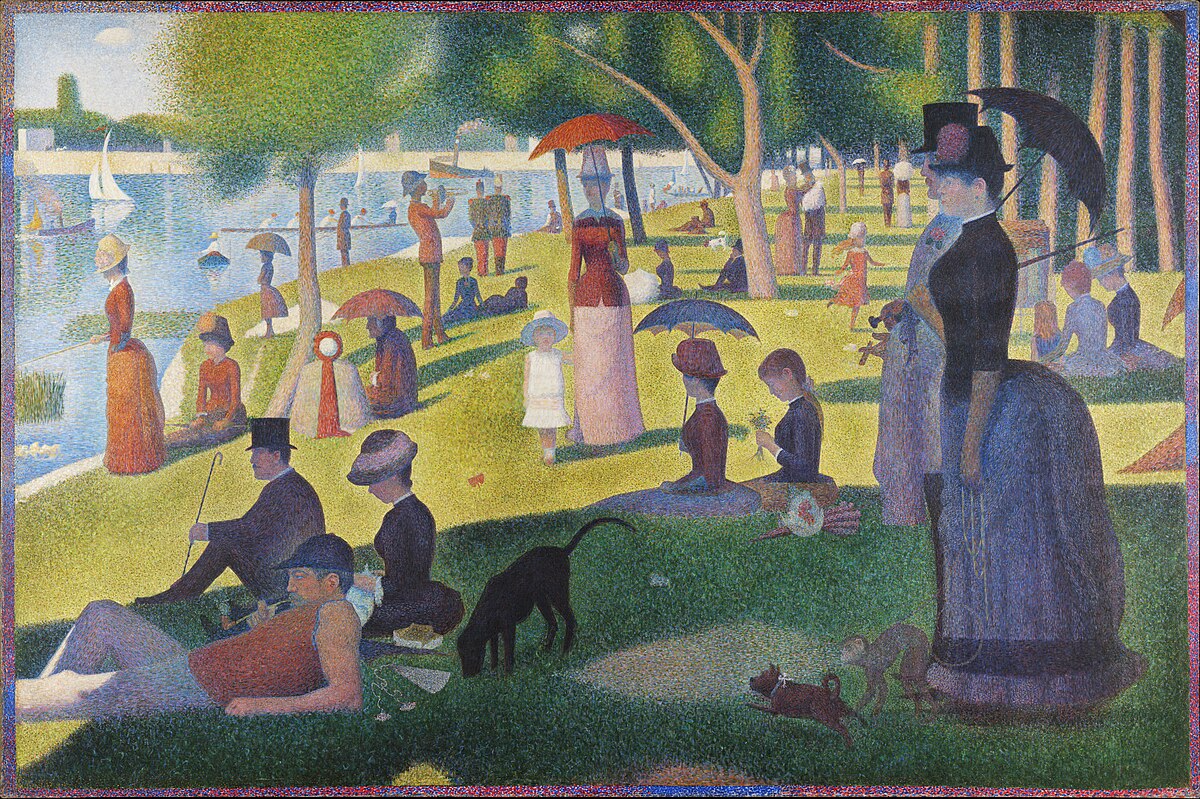

代表作に「グランド・ジャット島の日曜日の午後」などがあるジョルジュ・スーラ(1859〜1891)は、モネら印象派が確立したスタイルをさらに一歩前に進めた「新印象派」の一人として知られています。

印象派はもともと、屋内でつくられた構図を描くのではなく、自然の中の一瞬を切り取って絵にしたいと考えていました。この時、最難関となったのが「移ろう光をいかに描くか」というテーマです。例えば夕暮れを描くために、黄色と赤の絵の具を混ぜるとします。これで確かにオレンジ色はつくれるのですが、異なる物質が混ざることでどうしても色が濁ってしまい、発色が暗くなってしまいます。そこで印象派の画家たちは絵の具を混ぜずにカンバスにポンポンと色を置いていく「筆触分割」という技法を考案しましたが、後にスーラはこれをさらに発展させた「点描」技法を編み出しました。

点描はフランスの化学者・シュヴルールの光学論を取り入れたもので、例えばオレンジであれば、黄色を一面に塗り、その上に赤い点を置いていくことで鮮やかな発色を実現させるという技法です。シュヴルールの「色は関係で決まる」という科学的知見を、スーラは絵画の分野に持ち込み実践することで融合を果たしました。こうした計算された緻密さが新印象派の作品の特徴で、この後に続く後期印象派であるセザンヌやゴッホへとつながっていきます(ゴッホも点描技法を取り入れた作品を制作しています)。さまざまな画家たちが理想に燃え、新しい表現を模索していたこの熱量こそが、印象派時代の魅力の一つといえるのではないでしょうか。

ジョルジュ・スーラ グランド・ジャット島の日曜日の午後 油彩 キャンバス

1884年–1886年 寸法:207.6 cm × 308 cm 技法:油彩、カンヴァス 所蔵 シカゴ美術館

■特に高額な19世紀の印象派作品

2011年のオークションで、セザンヌの「カード遊びをする人々」が2億5000万ドル(約385億円)落札。2019年にはモネの「積みわら」がおよそ1億1000万ドル(約120億円)で、2024年には「睡蓮」が6550万ドル(約101億6000万円)で落札されるなど、19世紀印象派の作品はびっくりするような高額で取引されています。

近代美術の出発点といえる歴史的な価値、すでに美術館やコレクターが買い漁っているため市場にほぼ出回らない希少性、誰の目にも美しく鑑賞しやすいものが多いことなどから、アート作品の中でも特に人気で高額取引されています。そのブランド価値は高まる一方で、もしまだ世に出ていない作品を発掘したら世界的ニュースになるかもしれません。

セザンヌ カード遊びをする人々 キャンバス 油彩

1894 ~ 1895 年 キャンバスに油彩 47.5cm×57cm パリオルセー美術館

■印象派作品もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では骨董品の他にも絵画や茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (30)

- 2024年11月 (27)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)