2025年12月11日

希少な血赤珊瑚の査定・買取は、北岡技芳堂にお任せください!

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。海に生息する珊瑚は、クラゲやイソギンチャクと同じ刺胞動物門に属するれっきとした生物ですが、このうち硬い骨格を持つものを特に「宝石珊瑚」と呼びます。そしてこの宝石珊瑚の中で、世界で最も美しいと評されているのが、今回ご紹介する「血赤珊瑚(チアカサンゴ)」です。

宝飾品や美術工芸品などさまざまな形に加工される血赤珊瑚は、その希少性ゆえに多くの偽物が出回っていることもあり、真贋の見極めが難しい宝石です。もし、血赤珊瑚の査定をお考えの方がいらっしゃいましたら、当ギャラリーにご相談いただくと安心です。あらゆるジャンルの骨董品・宝飾品に精通した鑑定人である私が責任を持って査定いたします。

歴史や特徴、どのようなものに価値があるのか、血赤珊瑚の概要について下記でご説明させていただきました。査定・処分をお考えの方の一助となれば幸いです。

<歴史>古代より愛された珊瑚。日本産は意外にも明治から

珊瑚は古くから希少な素材として、さまざまな形に加工され活用されてきました。日本と同じく世界的な産地として知られる地中海では、およそ2万5000年前から装飾品として使われてきたそうです。古代ギリシャやローマでは幸運のお守りとして珍重され、交易品としても人気を呼びました。奈良時代にはシルクロードを通じて日本にも伝わり、聖武天皇の冠に用いられたという記録が残っています。珊瑚で飾られた冠は、現在も正倉院に保管されているとのことです。

江戸時代にはかんざしや根付けの素材として人気を集めましたが、基本的にすべて地中海産のものでした。長く高価な舶来品として富裕層に好まれた珊瑚が、国内の海でも採れるようになるのは明治時代に入ってから。1800年代後半に高知県沖での珊瑚漁が始まり、日本の近海で良質な宝石珊瑚が採れることがわかりました。

もともと地中海産の赤い珊瑚は「胡渡り珊瑚(こわたりサンゴ)」と呼ばれて珍重されてきましたが、高知産の赤い珊瑚は地中海産にはない魅惑的な深い赤色から「血赤珊瑚」と呼ばれるようになり、最高品質の宝石珊瑚として世界的な人気を集めるようになります。

19世紀の終わり頃からロンドン市場に日本産の高品質な珊瑚が出回るようになると、海外のバイヤーたちが買い付けのために日本を訪問するようになりました。そのため高知県は世界屈指の珊瑚の産地として知られるようになり、血赤珊瑚は真珠と並ぶ日本の特産品にとして人気を博します。江戸時代に発達した高い加工技術も、海外での人気を後押ししたようです。

現在も血赤珊瑚は国内よりも海外での人気が高く、生産される原石の多くが中国や香港などの海外に輸出されています。その一方で近年は乱獲が進み、漁獲量に制限が設けられるなど保護の動きも高まり、その希少性は年々高まっています。

<特徴>日本でしか採れない世界最高峰の血赤珊瑚

宝石珊瑚は水深100m以上の深海に生息し、珊瑚礁をつくる浅瀬に棲む造礁珊瑚とは別の種類です。熱帯魚などが棲家にする造礁珊瑚に比べ宝石珊瑚は硬く、モース硬度は3.5程度。人間の歯と同じくらいの硬さです。成長速度が遅いことでも知られ、1年間に0.3mm程度しか成長しません。宝石珊瑚が人の小指程度の大きさになるまでには40〜70年ほどかかり採取量に限界があることからも、希少な素材であることがお分かりいただけるかと思います。

主な種類に赤珊瑚、桃色珊瑚、白珊瑚、黒珊瑚などがあり、血赤珊瑚は赤珊瑚の一種です。その名の通り血のような深みのある赤色が特徴で、宝石珊瑚の中でも特に価値があるとされています。血赤珊瑚の学術名であるコラリウムジャポニカム(Corallium japonicum)は日本固有のものであることを表し、高知県沖や小笠原諸島周辺、五島列島近海、沖縄・奄美・宮古島周辺で採取されています。同じ赤色の宝石であるルビーの最高峰をピジョンブラッド(鳩の血)と呼びますが、赤珊瑚の最高峰である日本産の血赤珊瑚はオックスブラッド(雄牛の血)と称され、海外市場においては主要産地である高知県にちなみTOSA(土佐)の名前で取引されています。

さまざまな形に加工されて市場に出回る血赤珊瑚製品の中には精緻な加工が施されたものもあり、神秘的な赤色と相まって独特な美しさが人気を呼んでいます。硬く加工がしにくいことから熟練を要し、血赤珊瑚を専門とする工芸作家も多く生まれています。

<価値>世界的な需要の高まりで取引価格が高騰中

近年は血赤珊瑚の採取量が減少しており、もともと希少な宝石がさらにプレミアム化しています。この価格高騰に拍車をかけているのが、海外での需要の高まりです。中国をはじめとしたアジアの富裕層からの人気が高く、血赤珊瑚を求め日本に渡航する方も多いのだとか。

指輪やブローチ、帯留などの装飾品から珊瑚樹などの置物、漆工芸品の蒔絵装飾、仏像などの美術工芸品まで用途は多岐にわたりますが、サイズが大きなものや精緻な彫刻が施されているものは特に高額で取引されています。宝石珊瑚の中では血赤珊瑚が最も価値があり、ピンク、白と色味が薄くなるにつれ価値は下がっていきます。

高級素材の宿命として、偽物が多く出回っていることに注意が必要です。模造品の種類も多種多様で、パッと見て真贋を見極めるのは非常に困難です。もしお手元の血赤珊瑚の本当の値打ちを知りたいというお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ当ギャラリーにご相談ください。経験豊かな鑑定人である私が、責任を持って見させていただきます。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた

2025年11月28日

真価の見極めが難しい 白玉の査定・買取こそ、 北岡技芳堂にお任せください!

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。今回ご紹介するのは白玉(はくぎょく)です。これは古来より中国で珍重されてきた白色の鉱物で、宝石として、加工を施した工芸品として人気を博してきました。石そのもののバリエーションが多いだけでなく、さまざまな形に加工されてきたこともあり、白玉がもつ価値を正確に判断するには専門的な知識が必要不可欠です。

お手元に白玉製品をお持ちの方は、ぜひ当ギャラリーにご相談ください。あらゆるジャンルの骨董品・宝飾品に精通した鑑定人である私が責任を持って査定いたします。どのようなご質問、ご相談もお客様にご納得いただけるまでお話させていただきます。下記で白玉の歴史と特徴、高額で取引されるための条件についてご紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

白玉香炉

<歴史>歴代皇帝に愛された神秘的な美しさ

玉(ぎょく)は古くより中国で珍重されてきた石の一種です。その歴史は古く、今からおよそ1万年前の新石器時代にはすでに祭祀や装飾に用いられていたようで、当時の遺跡からは玉を死者の口に含ませて埋葬したものなどが発掘されています。

その美しさから霊的な力を湛えているとされた玉は、中国の歴代皇帝が好んだことでも知られています。玉を加工してつくられた装飾や道具などを玉器(ぎょくき)と呼びますが、紀元前16世紀ごろに始まる殷時代の婦好墓(ふこうぼ:中国最古の女性将軍「婦好」の墓)からは755点もの玉器が出土し、当時の支配階級が玉器を珍重していた様子がうかがえます。

さまざまな種類がある玉の中でも最上級とされたのが白色の「白玉」です。「和田玉」(ホータンぎょく)や「独山玉」(どんざんぎょく)などが有名で、和田玉は紀元前206年に始まる前漢の頃、七代皇帝の武帝の使者である張騫(ちょうけん)が発見し、皇帝に献上したという記録が残されています。その後、漢代から宋代にかけては礼装品や筆架、硯屏、印材などに加工されて使われました。さらに清代に至ると、宮廷工房で極めて精密な彫刻品がつくられるなど、加工技術の発展に伴いその美術的価値は極限にまで高まります。

柔らかく加工のしやすい白玉は、芸術的価値を持つ工芸品だけでなく仏像・仏具、文房具、印材、装飾品、茶器など幅広い用途に使われてきました。そして今もなお優れた工芸作家を輩出するなど、変わらぬ人気を誇っています。

白玉獅子人物形香炉 清 中国清時代 18世紀

<特徴>中国四大名玉に数えられる貴重な宝石

中国において玉石(ぎょくせき)の名は「美しい石」の総称として使用されますが、神秘的な力を持つ特別な宝石として一般的な石類とは区別されており、中国の国石である翡翠(ひすい)をはじめ、琥珀(こはく)、真珠(しんじゅ)、瑠璃(るり)、瑪瑙(めのう)、珊瑚(さんご)などが玉石にあたります。

玉石のうち鉱物に属するものの分類方法はいくつかありますが、例えば翡翠は、硬玉(ジェダイト)と軟玉(ネフライト)の2種類に分かれます。白玉はこのネフライトの一種で、見た目の美しさだけでなく、柔らかく加工がしやすいことから多様な用途に用いられてきました。以下に代表的な種類をご紹介します。

◎和田玉(ホータンぎょく):中国新疆ウィグル自治区のホータン地区(和田地区)で採取される白い翡翠です。白く滑らかな質感と深みのある光沢を特徴とする和田玉は「中国四大名玉」の中でも最高位の玉とされており、紀元前より皇族や貴族が使用する工芸品や装飾品に多く使われました。その後も珍重され、明の時代になると芸術的な彫刻品がつくられるようになります。清代の頃に技術力・芸術性は頂点を極め「白玉双耳八花形洗(岡田美術館蔵)」や「白玉錦荔枝」(国立故宮博物院蔵)などの作品が生み出されました。

◎羊脂白玉(ようしはくぎょく):上記の和田玉の中でも、羊の脂にように白いものを特に「羊脂白玉」と呼び、中国四大名玉トップの和田玉の中でも最高峰の玉とされています。しっとりとした温かみのある艶感、半透明の蜂蜜のようなとろみ、繊維な物質構造による非常に滑らかな手触り、どれをとっても上質であるばかりか、和田玉全体の中でもわずか数%しかとれない希少性も相まって非常に高価な玉として知られています。清代の宮廷工房では香炉や如意、壺・瓶などの多くの御物が羊脂玉で製作され、美術的価値を持つ工芸品も多くつくられました。

◎独山玉(どんざんぎょく):河南省南陽市の独山で採掘される玉翡翠で、こちらも「中国四大名玉」の一つに数えられています。夏・商・周の頃から祭祀用の礼器や護符として広く用いられ、特に龍や鳳凰など瑞獣の彫刻が好んでなされました。高硬度で色バリエーションが多く、このうち白色〜乳白色を示すものが「白玉」と呼ばれます。独山玉特有の縞模様や雲状の模様を含むものもあります。

<価値>精緻な加工品および羊脂白玉は特に高額

石そのものの美しさだけでなく、彫刻の技術や内容によって価値が決まります。精密な彫刻が施されているもの、外箱や添付文書など制作年代のわかるもの、保存状態の良いものは高額で取引されます。割れやすい石であることから、保存状態の良い精緻な彫刻品は数十万円以上の値がつくことも・・・。特に先ほどご紹介した羊脂白玉は高値が期待できますので、もし詳細が分からない白玉の加工品をお持ちの方は、一度査定に出してみてはいかがでしょうか。経験豊かな鑑定士が丁寧に査定し、可能な限り高額で買受いたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年11月19日

鄭燮(ていしょう)の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の中国人作家 鄭燮(ていしょう)の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

鄭燮の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、鄭燮の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

鄭燮の掛軸をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の鄭燮のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた鄭燮の作品を鑑定して買取りいたします。

美術品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の鄭燮の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

鄭燮(ていしょう)肖像画

鄭燮(てい しょう, 1693–1765/66頃)は、中国・清代中期を代表する文人画家・書家で、「揚州八怪」の中でも中心的人物とみなされている人物です。江蘇省興化(今の江蘇省興化市)の出身で、貧しい家庭に生まれながらも勉学に励み、書と画、詩を三拍子そろえて極めたため、「詩書画三絶」と称えられました。若いころは揚州で書画を売りつつ科挙の勉強を続け、40代で挙人・進士に及第して官吏となり、范県・濰県などの知県(地方官)を務めます。民政に真面目に取り組んで民を救おうとしたため上官や有力者と衝突し、特に飢饉の際に穀倉を開いて救済を行ったことで恨みを買い、最終的には官を退きました。

退官後は再び揚州に戻り、書画を生業とする在野の文人として暮らします。商業都市として繁栄していた揚州では文人画や書の需要が高く、鄭燮は自ら作品の「潤例」(料金表)を定め、「大幅六両、中幅四両、小幅二両」と明示したうえで「現金が一番うれしい、うれしいから出来も良くなる」と語った、という有名なエピソードが伝わっています。

画家としては、蘭・竹・石を題材にした水墨画で特に名高く、しなやかな竹と硬い石を対比させる構図や、余白を生かした簡潔な画面構成が特徴です。写生の観察眼と、文人らしい写意性を兼ね備えた独自の表現で、後世「竹の鄭板橋」と呼ばれるほど竹の画で知られています。

書は、隷書を基盤に篆・楷・行・草などさまざまな書体を混ぜ合わせた、きわめて個性的なスタイルで知られます。漢碑の研究が盛んになる流れの中で、鄭燮は碑学派の先駆的存在ともされ、彼の「板橋体」と呼ばれる書風は、力強くも奇矯で、当時から強い人気を博しました。

性格や生き方も「八怪」にふさわしく、一途でこだわりが強く、在職中から「世間の常識」に迎合しない人物として描かれます。官界の名誉や富よりも、自らの信念と芸術表現を重んじ、官を辞した後も、庶民や貧しい人々への共感を詩文や書画に込めました。その自由闊達な生き方と独創的な書画表現から、近代以降も中国・日本双方で人気が高く、掛軸や画幅、扇面などが骨董市場でも高く評価されてきました。

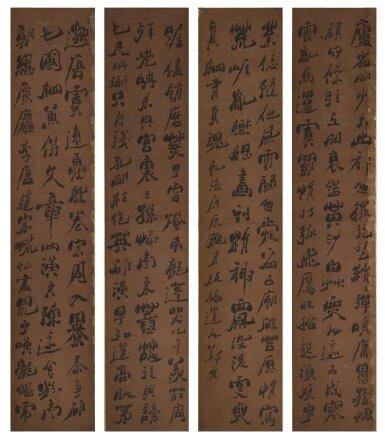

鄭燮 四幅対

鄭燮(鄭板橋)の作品は、中国清代中期の文人趣味を色濃く伝える書画として、現在でもコレクターからの人気が高い分野のひとつになっています。揚州八怪の代表的な一人として、蘭・竹・石を題材にした気品ある文人画や、「板橋体」と呼ばれる独特の書風は、中国絵画・書道史の中でも重要な位置を占めており、美術市場でも安定した需要があります。

特に、蘭竹石図をはじめとする花卉画や、七言絶句・聯句などを配した書幅は、日本国内でも愛好家が多く、肉筆の真筆作品は評価が高まりやすい傾向にあります。掛軸仕立ての画幅・書幅、額装作品、扇面や色紙に描かれた小品など、さまざまな形態で制作されており、状態の良いものや、題識・落款がはっきりした作品は、高評価につながりやすくなっています。

お値段を拝見する際には、「鄭燮」「板橋」「克柔」などの署名や印章の組み合わせ、画題(竹・蘭・石・梅など)、筆致の力強さや気韻、紙や絹の風合い、保存状態、表具の時代や仕立て、箱書きや伝来のわかる資料の有無などを総合的に拝見いたします。また、後年の模写や複製も多い作家ですので、真贋の見極めも含めて専門的な目で丁寧に拝見することが大切になってきます。

北岡技芳堂では、中国書画・文人画の取り扱いを長年行っており、鄭燮のほか、揚州八怪や近現代中国書画家の作品も数多く査定してまいりました。ご実家の整理や相続、コレクションの一部整理、倉庫や蔵の片付けで、掛軸や中国の書画が出てきた際には、作品の真贋や価値がご不明な場合でも、どうぞご相談ください。表具が傷んでいるものやシミ・汚れのあるものでも、思わぬ評価になることもございます。

店頭へのお持ち込みはもちろん、量が多い場合や遠方のお客様には出張買取のご相談も承っております。鄭燮の書画をご売却・ご査定の際は、どうぞお気軽に北岡技芳堂までお問い合わせいただければと思います。

鄭燮 略歴

1693年

江蘇省興化(揚州府興化県)に生まれる

1732年

科挙の挙人に及第する

1736年

進士の特別試験に合格し、翰林院に入る

1742年

山東省范県の知県として赴任する

1746年

山東省濰県の知県に転任する

1753年

濰県一帯の大飢饉に際し民衆救済に尽力し、上層と対立して官を免ぜられ、その後は揚州などで書画を売って生計を立てる

1765年

ごろ没する(享年72歳前後とされる)

※死亡年は、1765年とする資料と、乾隆30年12月12日=1766年1月22日没とする資料があり、現在も併存していますが、美術商や事典類では「1693–1765」とする表記が多いため、そのように整理しました。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年11月18日

モダンな「滝」が、日本画の未来を切り拓く 〜北岡技芳堂の骨董品買取りブログ〜

雄大で繊細、幻想的な滝の絵画で世界的に知られる日本人アーティストが、千住博(1958〜)です。ニューヨークを拠点に活動を続ける日本画家で、長いキャリアの中で片時も絵筆を休ませることなく、現在の世界的な評価を得るに至りました。今回のブログでは彼の略歴と作品の特徴、市場の評価などについてご紹介しています。千住博に興味をお持ちの方、作品を手元にお持ちの方に、ぜひご一読いただきたいと思います。

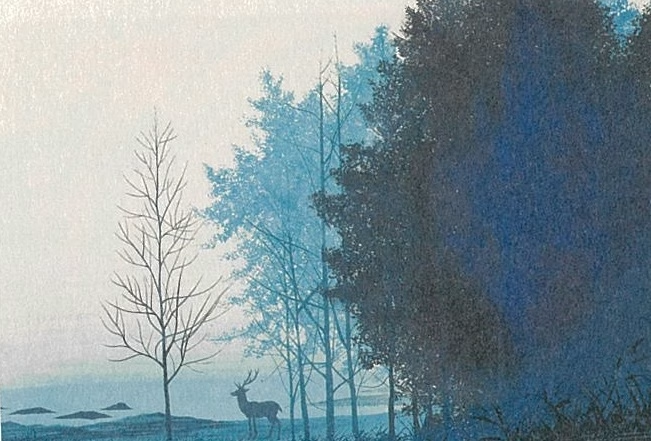

千住博 ウオーターフォール

■岩絵具との出会いが人生を変えた

千住博は1958年、東京都杉並区に生まれます。父は工学博士の千住鎮雄、母は教育評論家・エッセイストの千住文子、弟は作曲家の千住明、妹はバイオリニストの千住真理子という学術・芸術に秀でたファミリーの一員として育ちました。2歳からバイオリンを始めるなど、美術より早く音楽に触れた彼でしたが、同じ頃から自宅の壁や襖、テーブルなど至る所に落書きを繰り返していたそう。しかし、父である鎮雄は「おそるべき集中力をもっている。放っておこう。一度集中したことのある子は興味の対象がかわっても集中できる。描くなら徹底的に描け」と描くに任せました。母・文子は「あの時、私たちが叱っていたら取り返しがつかないことになっていたかも」と笑います。

その後もバイオリンは続け、絵を描くことも変わらず好きでしたが、「これ」というものが見つからないまま高校生に。そして高校2年生の時に訪れた日本画のグループ展で、岩絵具と出会います。岩絵具の重みのある質感と美しさに感激し「一生触っていたい」と思えるほど惹かれた博は、1978年、東京藝術大学に進み美術学部絵画科で日本画を専攻します。卒業後は修士課程、博士課程に進み、それぞれの卒業制作が大学の買い上げとなるほど高い評価を受け、日本画家として生きていく覚悟を固めました。

その後も精力的に創作活動に打ち込みましたが、画業一本では苦しく、予備校の講師を務めたこともあったそうです。そんな彼に1993年、大きな転機が訪れます。それがハワイの溶岩でできた海岸を描いた「フラットウォーター」の発表です。この大作を含む16点を展示した個展「Flat water」を、ニューヨークのマックスウェルデビットソンギャラリーで開催。これが好評を博し、現地の美術誌「ギャラリーガイド」の表紙に選ばれるなど注目を集めました。その後、1995年の「滝(The fall)」のヴェネツィア・ビエンナーレ名誉賞受賞や、1997年の京都・大徳寺聚光院の襖絵の制作など、話題となる仕事を次々手がけます。2000年代に入ってからも国境を超えた快進撃は止まらず、2002年には第13回MOA岡田茂吉賞の絵画部門大賞をはじめ、2003年のグランドハイアット東京の幅25mに及ぶ巨大壁画の完成、2005年のミラノサローネ参加、2006年のフィラデルフィア松風荘の襖絵など精力的に活動を続け、2011年には軽井沢千住博美術館がオープン。2020年には和歌山県・高野山金剛峯寺の襖絵「瀧図」で、第77回の恩賜賞・日本芸術院賞を受賞しています。「いい作品を描くには量が大切」だと語る彼は一時も筆を休めることなく、あくまで日本画に軸足を置きながら、現代アートの旗手として今もさまざまな試みにチャレンジしています。

千住博 湖畔幻想

■伝統的な美意識と現代的感性の融合

千住博は日本の伝統的な美意識と現代的な感性を併せ持ち、それらを両立させることに成功した日本画家と評されています。天然鉱物を砕いて粉末にした岩絵具や和紙、墨などの伝統的な画材と技法を用いて、滝などの自然や動物、光、水といった普遍性をもつモチーフを描くのですが、一見しただけではこうした伝統的な手法で描かれたとは思えないほどモダンな作風で世界中の美術愛好家を魅了しています。

千住博の特徴の一つに、新しい表現手法を積極的に取り入れるスタイルがあります。滝を描いた代表作の一つ「ウォーターフォール」では、先に塗った岩絵具が乾かないうちに別の色を流して滲ませる「たらしこみ」や、画面の上から絵の具を重力の力で垂らし流す技法、しぶきを描くために絵の具をスプレーガンで霧状に吹き付ける技法など、滝が自然の力で流れ落ちる様子を捉えるために、さまざまな試みを取り入れました。

一方、同様に滝を描いた「メタルフォール」と呼ばれる作品では、和紙ではなくステンレススチールにエッチングやアクアチントといった版画技法で絵柄を刻み、高温の炉で顔料を焼き付けるというオリジナルな手法で描かれています。日本画的モチーフである滝の激しさ、静寂さを見たことのない表現で捉えており、まさに日本的美意識と現代アートの融合に成功した作品です。

その他、寺院や空港、駅、ホテルなどの公共空間を舞台にしたパブリックアートも多数発表しています。大徳寺聚光院や高野山金剛寺の襖絵、グランドハイアット東京の横幅25メートルの壁画、直島の民家を改装した「空の庭」、羽田空港国際線ターミナルの「ウォーターシュライン」など、あげればキリがないほどです。自らの作品を展示する軽井沢千住博美術館では作品展示を空間の一部として捉える設計手法を採用するなど、大規模なプロジェクトや展示会においてはインスタレーション的な視点も持ち合わせています。このあたりも現代アーティスト的な側面といえるかもしれません。

彼の「デジタル社会に抗して、いずれアナログ革命が起こると思います。具体的にいえば、ぬくもり、手触り、試行錯誤、意外性、即興性といった点です。これらはデジタルでは実現が難しい。春夏秋冬それぞれの季節を味わい、そのすべてに感動する。季節のプロセスを現在形で味わう。それが日本の文化です。お茶もそうだし、生け花もそう。究極が一期一会ですね。二度と来ないこの瞬間を楽しみ、しかも充実している。それが生きることの喜びであり、私の作品づくりの根源にあります」などの言葉からは、人が手によって織りなす工程そのものに美意識を感じ取っているように思えます。こうしたデジタル世代に生きる日本人アーティストならではといえる感性も、現代のマーケットに受け入れられている要因の一つといえるのではないでしょうか。

■作品の価値は?

これまでに1万点以上の作品を手がけた千住博。リトグラフ、シルクスクリーン、エッチング、アクアチント等の版画作品は割と数も多く出回り、数万円〜100万円といった価格で取引されています。しかし本画となれば話は別です。およそ200万円〜700万円の価格帯がメインとなり、代表作「ウォーターフォール」ともなれば1,500万円以上の値がつくものも。「ウォーターフォール」について付け加えると、色がついたものよりも白い滝の方が高値のつく傾向にあります。国際的に高い人気を誇る作家ですので、大きなものも小さなものも高額で取引されています。作品をお持ちの方の中には、現在の価値が気になる方もいらっしゃるでしょう。査定だけでも結構ですので、ぜひ一度当ギャラリーにご相談いただければと思います。日々変化し続ける美術品市場に即した価格をご提示させていただきます。

■千住博の作品もそれ以外も 骨董・アートの高価買取は北岡技芳堂へ

北岡技芳堂では現代アートの他にも骨董品や絵画、茶道具、貴金属、趣味のコレクションなど、さまざまなジャンルの品物を買受しております。ここ名古屋の地で長年にわたり取引を重ねてきた実績をベースに、多種多様なニーズに対応できる販売チャネルをもつため、あらゆる骨董品の高価買取を実現しています。

ご実家の片付けや相続などの際、手持ちの骨董品について「どうしたら良いか分からない」という方も多くいらっしゃると思います。どのような品物でも、どのようなことでも構いません。私たち北岡技芳堂にお任せください。出張買取も実施しています。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させて頂きます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

記事監修:北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年11月15日

鑑定士の腕が問われる 漆椀の査定・買取こそ、 北岡技芳堂にお任せください!

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。最近の家庭ではお正月などおめでたい席などでしかみられなくなった漆(うるし)の器ですが、英語で漆器のことを「JAPAN」と呼ぶことをご存知ですか。陶磁器を英語で「CHINA」と呼ぶのと同様に、漆器は日本を代表する伝統工芸品として認識されているのです(近年はこの呼び名も廃れてきているみたいですが・・・)。

中でも漆椀はその実用性と美しさから、懐石料理において主役的な存在として重用されています。ただ、芸術的価値を有する工芸品が存在する一方で、安価な合成樹脂塗料を用いた名作の模造品なども出回っていますので、価値を正しく見極めるためにはやはり専門家の知見が不可欠です。

もし、漆椀の処分・査定をお考えのお客様は、ぜひ当ギャラリーにご相談ください。あらゆる骨董品に精通した鑑定人である私が責任を持って査定いたします。どのようなご質問、ご相談もお客様にご納得いただけるまでお話させていただきます。下記で漆椀についてご紹介していますので、漆椀がお手元にあるお客様の参考になれば幸いです。

<歴史>器だけでなく装飾品や建築物にも欠かせない「漆」

漆の歴史は古く、世界最古の漆はおよそ9,000年前、北海道函館市にある縄文時代の遺跡から発掘されています。「漆」はウルシの木に傷をつけて採取する樹液のことで、これを塗料として使うこともあり、接着剤として使うこともあります。用途としては椀や箸、重箱などの食器類がよく知られていますが、その他にも鎧兜や刀の鍔、腕輪や櫛などの装飾品、日光東照宮や中尊寺金色堂などの建築物や仏具・仏像にも活用されるなど、古くからさまざまな場面で私たちの暮らしを支えてきました。実用性にとどまらず、漆ならではの深い艶と美しさが、日本の美意識を映し出すものとして大切にされてきたためです。

今回ご紹介する漆椀は、弥生時代から使われてきたとされています。奈良時代には螺鈿や蒔絵などの装飾技法が発展。平安時代には貴族など上流階級の食器に用いられる高級品になりました。その後、江戸時代には食文化の発展とともに漆器づくりは全国に広がっていきます。石川県の輪島塗や福島県の会津塗が誕生したのもこの時期ですね。昭和以降は人間国宝の蒔絵師である松田権六などの登場により、伝統技術と芸術性を融合した漆椀が生み出されていくことになります。

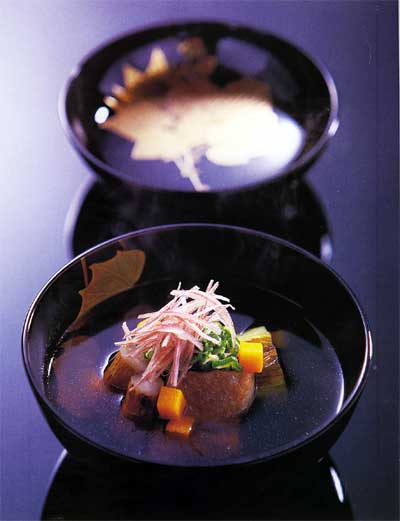

本堅地漆塗 蒔絵梅文吸物碗 10客

<特徴>実用性と美しさを兼ね備えた漆椀

汁物などが入った器を口元まで運び、ふちに唇を添えて食するのは、日本人ならではともいえる習慣です(ちなみに陶磁器が中心の中国などでは、器が重いためテーブルに置いたままさじで掬うのが一般的になっています)。軽量なのに頑丈で、断熱性も高い。高い防腐性・抗菌性をもち、手触りと口当たりのいい漆椀は日本の食習慣に適した器として発展してきました。実際、熱い汁物を入れた椀を手に取ったときに、熱さを感じずすんなり手に馴染むことに驚く人もいるでしょう。漆器は全国に産地があることで知られていますが、特に石川県(輪島塗・山中塗)、福島県(会津塗)、和歌山県(紀州漆器)は日本の三大産地として知られ、その質の高さから特に高い人気を誇っています。その他、京漆や江戸塗、鎌倉塗なども有名ですので、あわせてご紹介いたします。

◎輪島塗:良質な輪島地の粉をベースにした「布着せ」「地縁引き」などの独特の補強技法による強度の高さ、20工程以上にも及ぶ丁寧な漆塗り、蒔絵や沈金などを施した見た目の美しさなどが特徴の漆器です。

◎山中塗:木地の美しさを生かした漆器が特徴です。蒔絵などの加飾技術も高く、さまざまな刃物を用いて複雑な模様を彫り込む「加飾挽き」が有名です。

◎会津塗:豊かな加飾技法と、美しい黒と朱のコントラストが特徴。特に蒔絵の技術に優れ、松竹梅や桐、菊などをモチーフにした会津独自のデザインを生み出しています。

◎紀州漆器: 独自技法である「変り塗」が特徴。天道塗や錦光塗、シルク塗といった塗り技術が新たに考案され、もとある漆器の美しさをさらに際立たせることに成功しました。

◎京漆:他の漆器と比べると木地が薄く、繊細さが特徴の漆器です。下地の工程で米糊などを使わずに漆を多く使うため、堅牢さでも優れています。加飾にも優れ、特に高台寺蒔絵の絢爛さには目を見張るものがあります。

◎江戸塗:陶器のような美しい光沢と、木目を生かした質感、控えめで粋な色使いが特徴です。江戸時代に始まったため伝統の制約がなく、新しいデザインの漆器も多く生まれました。

◎鎌倉塗:「鎌倉彫」とも呼ばれ、木地に文様を彫刻しその上から漆を何重にも塗り重ねる独特の技法で知られます。立体感のある仕上がりと、艶のある陰影が目を惹きます。

明治以降、海外への輸出が盛んになった漆器は、日本の伝統工芸品として贈答品やコレクターアイテムとして人気を呼びました。特に蒔絵や螺鈿などの装飾が施されたものは現在も芸術品として高く評価されており、その価値は世界で認められています。

漆腕に盛り付け

<製造工程>塗りだけで3ヶ月。完成に2年以上かかるものも

漆椀づくりは、まず原木を大まかな椀状に切り出すところからスタート。カンナで形を整え乾燥させたのち、ろくろで切削・研磨しながら最終的な形に仕上げていきます。椀の形ができたら塗りの工程へ。下塗りを何度も塗り重ね強度を高めたのち、仕上げの上塗りを施します。均一の厚さに塗布する技術と、デリケートな乾燥温度の管理には熟練の技が求められ、下塗りから上塗りまで塗りの工程だけで3ヶ月以上かかります。トータルの加工期間ですと、文様のないもので半年から1年、蒔絵や沈金などの加飾があるものでは2年以上かかるものも。熟練の職人が大変な手間暇をかけて、あの美しい椀は完成するのです。

<加飾技法>漆器を華やかに彩る精緻な「蒔絵」

蒔絵(まきえ)とは漆で描いた模様に、金や銀などの金属粉を蒔き付けて装飾する日本の伝統的な漆芸技法です。奈良時代に源流が見られ、平安時代に技術の高度化が進み、これまでに平蒔絵、高蒔絵、研出蒔絵といったさまざまな技法が生まれました。蒔絵の他にも表面に文様を刃物で彫った後、彫り溝に漆を刷り込み、金箔や金粉を埋め込む「沈金(ちんきん)」や、夜光貝などの真珠層を加工して埋め込む「螺鈿(らでん)」などによる加飾があります。

<芸術性>有名作家が手がけたものは高額に

単なる日用品の枠を超え、芸術性を帯びる伝統工芸品となった漆椀づくりでは、これまでに多くの芸術家や名工たちがその腕を競いました。有名作家による漆椀と聞いて、真っ先に北大路魯山人の「日月椀」を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。山中塗りの名工として知られる二代目・辻石斎とともにつくり上げたこの作品は、「器は料理の着物である」との哲学を生涯貫き通した魯山人の代表作の一つです。人間国宝である木漆工芸家・黒田辰秋の漆椀は、刳物・指物などの木工技術と乾漆や螺鈿などの漆芸を駆使して仕上げられており、他にはない重厚な作風で高い人気を誇っています。蒔絵に関しては松田権六の他、高野松山や大場松魚、寺井直次をはじめ、現役である室瀬和美など多くの人間国宝が誕生しており、一后一兆や川端近左、江戸時代からその技法を代々受け継ぐ渡辺喜三郎など名工も多く、彼らが手がけた椀はやはり高額で取引されています。

北大路魯山人 日月腕

<価値>状態のよいものほど高価で買受いたします

懐石料理や高級な小料理に欠かせない漆椀。繊細で美しい料理の演出には、やはり美しい漆器がよく似合います。そうした文化的な背景や美術品としての需要の高まりから、無地の椀よりも華やかな蒔絵などの加飾が施されたものが高値で取引される傾向にあります。漆職人が減少し、美しい漆椀が希少になっていることも近年の価格高騰の要因の一つですね。

先ほどご紹介した作家物は、作家名・作品名が記された証明書や、サインや落款入りの共箱が添えてあると買取額が高くなりやすいです。一方、茶色く焼けているものやひび割れがあるものなど、傷んでいる椀は値がつきにくいです。

漆椀は数ある骨董品の中でも、長い時間にわたり量産されてきたカテゴリです。市場に出回っている数もバリエーションも多いため、真価の見極めには鑑定士の実力が問われます。「量産品だと思っていたものが実は人気作家の作品だった」ということも十分あり得ますので、詳細が分からない漆器こそ一度査定に出してみてはいかがでしょうか。経験豊かな鑑定士が丁寧に査定し、評価の根拠をしっかりとご説明させていただきます。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2026年1月 (2)

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)