2026年2月18日

竹久夢二の最高傑作「黒船屋」とは? 作品の特徴・価値・買取相場を鑑定人が解説

こんにちは。北岡技芳堂代表、鑑定人の北岡淳です。

色白のすらりとした肢体としなやかな所作、表情は物憂げでせつなく、どこか儚げな印象。そんな「夢二式美人」で知られるのが、大正ロマンを象徴する画家・竹久夢二(1884〜1934年)です。没後100年近く経った現在でも高い人気を誇り、彼の作品は国内外のコレクターから注目を集めています。

本稿では鑑定人の立場から、夢二の略歴、作品の特徴、市場価値、そして売却を検討される際のポイントまでを分かりやすく解説していきます。

■芸術家でありデザイナーでもある|竹久夢二の略歴

竹久夢二は1884年、岡山県邑久郡(現在の瀬戸内市)に生まれました。本名は竹久茂次郎。少年期から絵や詩に親しみ、20代で上京すると雑誌の挿絵やコマ絵の仕事で頭角を現します。都市部で消費生活が拡大する中、産業デザインなど大衆芸術が花開く時代の空気を鋭敏に感じ取り、若者の感性に響く作品で人気を博しました。

彼の活動領域は幅広く、一般的に知られる日本画、油絵、水彩画などの肉筆画にとどまりません。書籍の装丁や挿絵、絵はがきなど印刷媒体向けのイラストレーションおよびグラフィックデザインから、詩・歌謡・童謡の創作までをも手がけています。いわば芸術家とデザイナー両面の顔を持つマルチクリエイターの先駆け的存在であり、アンディ・ウォーホル同様、アートと大衆とをつなげる橋渡し役を担った一人といえるでしょう。

1910年代には美人画をメインとした作風が確立され、いわゆる「夢二式美人」が流行語となるほどの社会的影響力を持ちました。一方で私生活においては多くの女性と浮き名を流し、別離の際の刃傷沙汰や交際相手の自殺未遂など、スキャンダラスな生き様が話題を呼びました。晩年には憧れていたヨーロッパやアメリカを巡り、西洋美術の吸収にも意欲を示しましたが、帰国後間もない1934年、結核により49歳でその生涯を閉じました。

中央画壇に憧れ続けた夢路でしたが、最後までその思いは受け入れられず、終生、在野の大衆画家として活動を展開しました。早逝のため活動期間はそれほど長くないものの、残した作品の数は膨大です。現在でも大正期を代表する芸術家として国内外での再評価が進んでいる夢二の人気は衰えることを知らず、21世紀に入ってからも画集や詩文集などの出版や、展覧会などのイベント開催が途絶えることなく続いています。

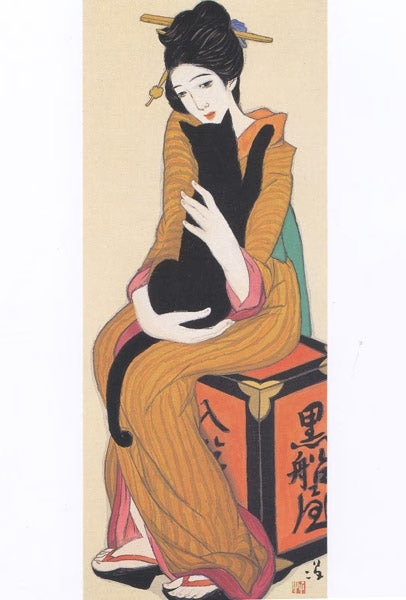

竹久夢二 黒船屋

■伝統的な美人画と西洋美術の融合|作品の特徴と代表作

日本画(紙本着色・墨画)から水彩画、油彩画、ペン画、木版画、さらには商業印刷物のデザインに至るまで幅広く手がけた夢二。日本画の伝統的な技法をベースにしつつ、詩情豊かなモチーフ、カラフルでモダンなデザインを取り入れることで、和洋折衷の「大正ロマン」を体現しました。

彼の作品を語るうえで欠かせないのが「夢二式美人」と呼ばれる独特の女性像です。代表的なモチーフとして着物姿の女性が物思いに沈む姿や、恋文を手に佇む構図、雨や夜を背景にした情緒的な場面などが挙げられ、墨線を活かした輪郭と淡い彩色の対比が特徴的です。

色白のうりざね顔、伏し目がちの大きな瞳、なだらかな肩の線、簡潔な全身の輪郭。艶やかでありながらもどこか寂しげで、異国情緒漂う雰囲気をまとっています。こうした独自のタッチで浮世絵の昔から続く「美人画」に新風を吹き込んだ夢二の作品が、当時の若者たちの心を掴み一躍人気作家となったのです。

数ある作品の中でも最高傑作とされているのが、「黒船屋」(1919年)です。有名な作品ですので、見たことのある方も多いと思います。1918年ごろ、最愛の女性であった笠井彦乃が結核に罹ったことにより、別れを選択せざるを得ない状況に・・・。悲しみと失意のどん底にあった夢二でしたが、16歳のお葉という女性との出会いにより創作意欲を取り戻します。黒船屋で猫を抱く女性は、お葉をモデルにしながらも、忘れ難い彦乃への思いが投影されている作品です(この絵の完成直後、彦乃は25歳でこの世を去ります)。画風の面ではフォービズムで知られるオランダ人画家・キース・ヴァン・ドンゲン(1877〜1968年)の「黒猫を抱く女」からインスピレーションを得たとされており、日本の伝統美と西洋美術の融合によって新たな表現を切り拓いた作品といえます。

ちなみにこの「黒船屋」は、2026年10月にはじまる東京国立近代美術館(MOMAT)での展覧会で展示された後、静岡市美術館、大阪中之島美術館での巡回が予定されているとのこと。「見てみたい!」という方は、アート関連のイベント情報をチェックしてみてくださいね。

■竹久夢二の作品は高く売れる?市場価値と評価の考え方

非常に人気の高い作家であるため、肉筆画だけでなく表紙絵やポスター、絵葉書などの作品でも高額な取引が期待できます。ただ、市場での評価は作品の種別によって大きく異なり、一点物の肉筆画はやはり評価が高く、保存状態や題材次第では驚くほどの高額になることも。複製された木版画は比較的入手しやすいものの、初摺りで保存状態の良いもの、代表的図柄の作品は安定した需要があります。多くのコレクターが存在することから、雑誌の挿絵や書籍装丁の原画、直筆の詩稿などはその資料的価値の高さにより、相応の高値がつくこともあるでしょう。

人気作家の宿命ではありますが、後年の復刻版や模倣作も多く出回っており、オリジナルかどうかの判断が価値を左右する大きなポイントになります。

価値を左右する要素は、

◎肉筆かどうか、オリジナルかどうか

◎本人のサイン・落款の有無

◎保存状態(シミ、退色、破れの有無)

◎作品の来歴

◎美術的評価・人気

といった点です。ご自宅で保管されている場合は、直射日光や湿気を避け、できるだけ触らず現状を保ったままご相談いただくことをお勧めします。

■竹久夢二の買取・鑑定は専門店へ

竹久夢二作品の売却をご検討の際は、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。当店では、鑑定人である私自身が最初から直接お品を拝見し、根拠を示しながら評価をご説明することを何より大切にしています。

夢二の作品は人気が高い分、評価の幅も広く、専門的判断が不可欠です。名古屋で竹久夢二作品の鑑定・買取をご検討の際は、どうぞお気軽に北岡技芳堂へお声がけください。これまで多くの作家の美術品を鑑定してきた私が、一点一点と誠実に向き合い、その価値を正しく見極めるお手伝いをいたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父は掛け軸の表具師を生業としていたため、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2026年2月16日

堆朱(ついしゅ)とは? 歴史・技法・産地・買取相場まで鑑定人が徹底解説

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。

堆朱(ついしゅ)とは、朱色の漆を数十回から数百回塗り重ね、その厚い漆層を彫刻して文様を浮き彫りにする、中国起源の高度な漆工芸技法です。深みのある朱色と立体的な彫刻美は、古代より王侯貴族に愛され、日本では独自の進化を遂げてきました。

本記事では、

◎堆朱の歴史

◎中国産と日本産の違い

◎製作工程と技法

◎主要産地

◎買取市場で高値がつく条件

までを、骨董市場の実務経験をもとに鑑定人の視点で詳しく解説します。堆朱作品の売却や査定をご検討の方は、ぜひ参考になさってください。

茘枝堆朱香合 中国 明時代・15~16世紀

■堆朱の歴史|中国で誕生し日本へ伝わった彫漆文化

堆朱は彫漆(漆を塗り重ねて彫る技法)の一種で、唐代(618年〜 907年)の中国で生まれました。20世紀初頭、英国の探検家であるマーク・オーレル・スタイン(1862〜1943年)が新疆ウイグル自治区で発見した「革製鎧小札」(大英博物館蔵)が最古の彫漆とされています。これは8世紀から9世紀頃のものと推定され、彫漆文化の最初期の姿を知ることができる貴重な歴史的資料となっています。

彫漆の中で、朱色の漆を塗り重ねたものを指す「堆朱」が本格的に発展し始めるのは宋代(960年〜1279年)の頃から。その後、元の時代には張成、楊茂、周明という名工が現れ、この三人を特に「堆朱三作」と呼びます。ちなみに張成による「牡丹文堆朱香合」という14世紀頃の作品が、愛知県名古屋市にある徳川美術館に所蔵されています。展示の際にはぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

時代が移り変わっても堆朱の人気は衰えず、清代(1616〜1912年)には「はしか彫」と呼ばれる高度な彫刻技法も完成。これは厚みのある漆層に、麦などの殻の先端にある「はしか(芒)」のように極めて緻密な線や彫りを施す技法で、近代になるにつれ技巧的な傾向を強めながら、高い芸術的価値をもつ作品が生み出されていくことになります。

日本に堆朱が伝わったのは平安時代。当初は「唐物」として寺院や貴族・武家の間で珍重されましたが、室町時代に入ると国内でも本格的な堆朱づくりが始まります。堆朱楊成(ついしゅようぜい)のような専門職人が誕生し、足利将軍家や禅寺の需要に応えて精巧な作品を生み出し始めたのです。この頃につくられた「松竹梅堆朱盆」などの作品は、文化遺産として東京国立博物館などに収蔵されています。ちなみに堆朱楊成は世襲を繰り返し、当時の彫漆技法を現代まで受け継いでいるんですよ。

また、今に伝わる新潟県の伝統的工芸品「村上木彫堆朱」も、室町時代に京都の彫漆技法が新潟県村上市に伝わったことが源流とされています。江戸時代中期に武士の間で趣味・余技として堆朱が広まり、村上藩主の奨励などもあって町民にまで広く伝わり盛んになりました。昭和51年には経済産業大臣(当時通商産業大臣)から国の「伝統的工芸品」の指定を受けるなど、日本を代表する工芸品の一つとなっています。

■堆朱の特徴|厚い漆層が生む立体美

彫漆(ちょうしつ)とは、器物の表面に漆を何層にも塗り重ね、その漆の層を刃物で彫ってレリーフ状に文様を表す漆工技法の総称で、堆朱は鉱物の辰砂(しんしゃ)を混ぜて朱色にした漆を使うものを指します。重厚で深みのある色合いと漆の耐久性から、香合や棗(なつめ)などの茶道具、盆、お皿、硯箱、小物入れ、座卓などに幅広く用いられています。使い込むほど艶と深みが増すことから、贈答品としても重宝されている工芸品です。

似た工芸である鎌倉彫や根来(ねごろ)とは構造が異なり、

鎌倉彫:木地を彫った上に漆塗り

根来:朱漆と黒漆の塗り重ね

堆朱:漆層そのものを彫刻

という明確な違いがあります。

堆朱は一度に厚塗りすると乾燥不良や下地からの剥離を起こすため、極薄塗りを何百回も繰り返す高度な技術が必要です。ちなみに漆の色が黒いものを「堆黒(ついこく)」、黄色いものは「堆黄(ついおう)」と呼ばれます。

<中国の堆朱の特徴>

中国では「剔紅(てっこう)」と呼ばれ、肉厚な漆層を深彫りする豪華な作風が主流です。鳳凰・龍・山水・花卉といった吉祥文様が多く、漆層の厚さは価値判断の重要要素となります。

<日本の堆朱の特徴>

中国の堆朱が分厚い漆の塊を彫り込むのに対し、日本では比較的浅めの漆層を生かした繊細な彫刻が中心。明るい朱色と柔らかな意匠が特徴で、花鳥・流水・扇など和のモチーフが多く用いられます。

茘枝堆朱盆 明 中国 明時代 16世紀

<工程:漆を立体的に彫り上げる高度な職人技>

◎木地づくり:土台となる木材を加工する工程です。一般的にはケヤキやヒノキが使われます。

◎下地処理:木地に布を貼ったり、漆に土を混ぜたものを塗って研磨したりしながら、丈夫で滑らかなベースをつくります。

◎塗り重ね:朱色の漆を、髪の毛一本程度の薄さで何層も塗り重ねていきます。一層塗るごとに数日間乾燥させながら、数十層を塗るのに約1ヶ月、数百層ともなると1〜2年という気の遠くなるような時間がかかる堆朱の最重要工程です。

◎彫刻:漆が十分に乾燥・硬化して厚みをもつ層ができたら、刃物を用いて直接模様を彫刻。層の厚みを利用して立体的なレリーフに仕上げます。

◎仕上げ・磨き:彫刻後、表面を磨き上げて艶を出したら完成です。

<国内の主な産地>

◎新潟県村上市(村上木彫堆朱):日本で最も有名かつ代表的な産地。木地に彫刻を施し、その上に漆を塗り重ねる「木彫(きぼり)堆朱」で知られています。

◎宮城県仙台市(仙台堆朱):江戸時代から続く伝統的な漆工芸で、型押しした素地や木地に朱色を塗り重ね、黒で古色を入れる技法でつくられます。

◎京都府(京堆朱):江戸時代以降につくられるようになった堆朱。余白を生かした京都らしい意匠感覚と、工芸的洗練が加わっている点が特徴です。

◎石川県輪島市(輪島塗堆朱):伝統的な技法である輪島塗を用いてつくられる堆朱。金粉と銀粉を用いた蒔絵技法との組み合わせによる華やかな装飾も魅力です。

■堆朱の買取相場と高値がつく作品の特徴

堆朱の買取相場は、時代ものや著名作家の作品であれば数十万円〜数百万円、一般的な香合や盆で数万円〜10万円前後、量産品は数千円〜数万円と幅広いです。特に層が厚く精巧な彫り、箱付きの古作は高価買取の対象となります。中でも中国の古いもの、特に明代のものは希少価値が高く、高額になるケースが多いです。

<高価買取のポイント>

◎年代が古いもの:中国の宋〜明代につくられた作品

◎名工・著名作家の作品:歴代の堆朱楊成や石井磬堂、音丸耕堂などの手によるもの

◎品質・状態が良いもの:漆層が厚く、彫りが深く鮮明なもの。ひび割れや欠けがないもの

◎付属品が揃っているもの:共箱(作者名がある箱)や鑑定書がある場合

産地も工法も年代もバリエーション豊かな堆朱の査定は、経験豊かな当ギャラリーの鑑定人にお任せください。これまでに国内外の工芸品・美術品を多数鑑定してきた私が丁寧に査定いたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父は掛け軸の表具師を生業としていたため、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2026年2月12日

骨董品の「鑑定」と「査定」の違い ――お手持ちの骨董品を高く売るために知っておくべき基礎知識

こんにちは。北岡技芳堂代表、鑑定人の北岡淳です。

骨董品関連のWebサイトでは「鑑定」と「査定」というワードが頻繁に出てきますね。よく似た言葉ではありますが、その意味と使い方は大きく異なります。今回は現場で働く者の観点から、鑑定と査定の違い、鑑定が必要な骨董品の種類、かかる費用、信頼できる店の見分け方までを整理してお話しします。

■そもそも鑑定・査定とは?

まず「鑑定」とは、その品が誰の手によるもので、いつ頃にどのような素材・技法を用いてつくられ、どのカテゴリーに属するのかを学術的・専門的に判断する行為です。真贋の見分けや作者の特定、歴史的・文化的価値の判定などが中心になります。

一方の「査定」は、現在の市場でいくらで取引されるかという価格評価です。出来栄え、保存状態、需要、流通量、近年の相場などを総合的に見て算出します。

つまり、鑑定は「正体を明らかにする作業」、査定は「値段をつける作業」と考えると分かりやすいでしょう。

確かな鑑定がなされなければ、正しい査定額は導き出せません。そのため、この二つがセットで語られることが多いのです。

骨董品の鑑定と査定は北岡技芳堂にどうぞ!

■鑑定が必要な骨董品のジャンル

特に鑑定の重要性が高いのは、以下のような分野です。

◎日本画・掛け軸

◎西洋美術・アンティーク

◎茶道具

◎陶磁器

◎漆器

◎刀剣・甲冑

◎中国美術

◎朝鮮美術

これらは作家や窯、時代による価値の差が激しく、模倣品も多いジャンルです。某人気鑑定番組では、出品者の買取希望額と鑑定額とのギャップが見どころの一つでもあるのですが、やはり不確かな情報や見た目の印象で判断するのは非常に危険です。骨董品や美術品の鑑定には、専門知識と長年の経験が不可欠なのです。

■鑑定・査定にかかる費用

鑑定費用は業者および目的によって幅があります。売却の参考なのか、相続整理なのか、真贋確認なのか。目的に応じて数万円から十数万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。しかし当店での鑑定・査定は無料。財産分与や遺産分割時に効力を発揮する査定書・評価書の発行も無料ですので、安心してご用命ください。

■信頼できるお店の特徴

鑑定・査定を依頼する際、「このお店大丈夫かな」と不安を感じる方も多くいらっしゃると思います。そこで信頼できる骨董店や鑑定人に共通する点をいくつかご紹介しましょう。

◎実店舗があり所在地が明確

◎店舗在籍の鑑定士が対応する

◎根拠を丁寧に説明してくれる

◎無理に売却を勧めない

逆に、ほとんど見ずに価格を決める、根拠や理由を説明しないといった場合は注意が必要です。骨董品は一点一点が異なる存在です。誠実な鑑定には時間と手間がかかるものなのです。

■名古屋で鑑定を依頼するなら北岡技芳堂へ

当店最大の特徴は、豊富な実務経験を持つ鑑定人である私自身が、最初から最後までお客様と直接向き合うことにあります。

近年では骨董業界でも店舗規模の拡大に伴い、受付対応は一般スタッフが行い、写真や簡易資料をもとに後日鑑定人が判断するという体制の店も増えています。限られたリソースで円滑な事業運営を実現するための方法ではありますが、骨董品という商材の性質上、実物を手に取り、重さ・質感・経年の表情・細部の仕事をその場で確認することが極めて重要です。

北岡技芳堂では、こうした工程を省略せず、長年現場で数多くの作品を見続けてきた鑑定人が直接拝見し、その場で可能な限り根拠を添えてご説明することを重視しています。

作品のどこに着目しているのか、なぜその評価になるのかを丁寧にお伝えすることで、お客様にご納得いただいた上で次の選択(売却、保管、相続整理など)を検討していただけるよう心がけています。

さらに当店では、鑑定・査定の内容や価格を伝えるだけではなく、お客様それぞれのご事情を十分に伺ったうえで査定額や売却方法をご提案することを大切にしています。

例えば「急ぎ現金化したい」「時間はかかっても少しでも良い条件で売りたい」「相続整理の途中で方向性を決めたい」などの意向を丁寧にお聞きしながら、無理のない形で最適な選択肢を一緒に考えていく、それも鑑定人の重要な役割だと考えるからです。

大切なお品だからこそ、どこで誰に見てもらうかは極めて重要です。名古屋で骨董品の鑑定をご検討の際は、ぜひ一度北岡技芳堂へご相談ください。一点一点と誠実に向き合い、将来につながる判断材料をご提供いたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父は掛け軸の表具師を生業としていたため、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2026年1月26日

螺鈿(らでん)とは何か? 鑑定人が解説する、起源・技法・歴史・価値までわかる完全ガイド

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。

螺鈿(らでん)とは、真珠層をもつ貝殻を切り出し、漆器などに嵌め込んで装飾する日本・東アジアの伝統工芸技法です。角度によって虹色に輝く神秘的な光沢は、古代から王侯貴族や富裕層に愛されてきました。

本記事では、螺鈿の歴史や技法の特徴、中国・朝鮮・日本の様式の違い、そして高額査定が期待できる作品のポイントまで、漆芸史および骨董市場の実務経験を踏まえ、鑑定の現場視点で解説します。螺鈿細工の価値や買取を検討されている方はぜひ参考になさってください。

人物螺鈿印箱

蓋表には庭園を散策する二人の人物が表され、側面には花入り七宝繋文を地とし、木瓜形の窓枠の中に花文と果文が配されています。華やかな文様構成は、明時代後期・万暦年間(1573〜1620)に見られる螺鈿装飾の特色をよく示しています。印章を収めるための印箱は、この時代の螺鈿作品の中でも比較的珍しい作例といえます。

■螺鈿の歴史|紀元前から進化を続けてきた伝統工芸

螺鈿の起源には複数の説があり、紀元前3000年頃のエジプト・メソポタミア、あるいは殷〜周代(紀元前16世紀頃〜紀元前256年)の中国で始まったとされています。加工法や装飾対象は異なるものの、貝殻に細工を施して嵌め込むという手法自体は同じ。文献としては「韓非子」や「淮南子」など、中国の漢代(紀元前202〜220年)に記された書物が最古です。当初は現在のような虹色光沢を持つ貝ではなく、主に淡水に生息する白色貝類を用いて漆器や酒器・食器などを装飾していました。遺跡から発掘されたものの多くが墓葬出土品で、主に儀礼や葬送時の埋葬品に使われていたようです。

その後、唐代(618年〜907年)で南海交易が盛んになると、東南アジア産の夜光貝など真珠層を持つ素材が使用されるように。さらに貝を極薄に加工する技術が発達することで曲線的な文様の製作が可能となったことから、螺鈿は劇的な進化を遂げます。しかし宋代(960年〜1279年)に入ると中国の螺鈿文化は衰退。漢代に朝鮮半島に渡った螺鈿が独自の進化を遂げ、高麗(918〜1392年)の頃に盛んになる「高麗螺鈿」へと結びつくことになります。

もう一つの進化ルートが日本です。奈良時代(710〜794年)に唐から伝わりましたが、当初は完成品の輸入、もしくは渡来工人による製作がほとんどで、日本文化としての螺鈿細工の誕生には今しばらく時間がかかります。日本史の教科書にもたびたび登場する「螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)」はこの時期のものですね。

平安時代(794〜1185年)に入ると螺鈿は急速に発展し、新しい技術と手法が次々と生み出されます。唐様式の木地に埋め込む螺鈿から、黒漆の上に貝を埋め込み平滑に加工する漆地螺鈿が主流になったのはこの時期で、金粉や銀粉を蒔く蒔絵との融合により日本式の洗練が始まります。優美な曲線模様や自然の風景がデザインモチーフに取り入れられ、鏡箱や櫛、文房具、馬具など平安貴族の生活用品を華やかに彩りました。この時期の作品として国宝「片輪車螺鈿蒔絵手箱」(東京国立博物館蔵)などが残っています。

鎌倉時代以降も発展を続け、室町〜桃山時代には輸出品としての製作が始まります。主にポルトガルやスペインに向けにつくられた製品は「南蛮漆芸」と呼ばれ、現地富裕層のステータス・シンボルとなる高級品として非常に人気が高かったそう。

螺鈿技法が最盛期を迎えたのは江戸時代です。単に貝をはめ込むだけでなく、薄い貝をモザイク状に配置する技法や、蒔絵や染め、箔と組み合わせることで、より複雑で絵画的な表現が可能になりました。硯箱や盆などの漆器を中心に、小箪笥や香合などさまざまな器物に施され用途の幅も広がりました。作品に螺鈿を取り入れた著名作家として、尾形光琳や小川破笠、五十嵐道甫なども知られています。

明治時代に開国すると、日本の螺鈿細工が施された漆芸品は欧米で「ジャパン・ファンシー」として高い人気を博します。大正から昭和初期にかけてアール・ヌーヴォーやアール・デコといった洋風のデザインの影響を受け、螺鈿の図案も古典的なものから、幾何学的なデザインやモダンなモチーフへと変化。戦後は伝統的な技法を守る工芸家と、新しい素材・技術を組み合わせる現代作家たちによって、螺鈿細工の可能性が広がっています。近代の著名作家として重要無形文化財保持者(人間国宝)の北村昭斎や、近代漆芸の巨匠・黒田辰秋などが知られています。

黒田辰秋 耀貝螺鈿流卍茶器

■螺鈿の特徴|黒漆と貝殻の輝きを調和させた芸術的工芸品

「螺(ら)」は螺旋状の貝殻を指し、「鈿(でん)」は貝や金属を埋め込んだ装飾を指す言葉です。紀元前に発掘された最初期のものは木や石に溝を彫り、貝殻や宝石を接着剤で固定した簡素なものでした。その後、漆との融合、夜光貝など真珠層をもつ自然素材の導入、薄貝加工や嵌入技術の進化により、さまざまな文様や自然景観などを描く絵画的表現が可能となります。黒漆の深い艶と貝殻の輝きが調和し、これまでに数多くの芸術的価値を持つ作品が生み出されてきました。

<七色に輝く貝殻の秘密>

螺鈿細工の最大の特徴は、オーロラのように輝く貝殻の真珠層です。貝殻の内側はアラゴナイト結晶とタンパク質が織りなす微細な複層構造になっており、光が入射すると一部は反射し、一部は透過して層内で干渉を起こします。これにより特定の波長が強調されることで、見る角度や光の入り方によって色が変化する「干渉色」が現れるという仕組みです。職人技により精密な文様に仕上げられた美しい貝殻が、古今東西の人々の目と心を奪ってきたのです。

<主な素材>

螺鈿細工の主な素材は、夜光貝(ヤコウガイ)、アワビ貝、白蝶貝(シロチョウガイ)、黒蝶貝(クロチョウガイ)、アコヤガイなどの貝殻内側にある真珠層です。かつては珊瑚や象牙なども用いられましたが、現在は使用が制限・希少化しています。現在では千代紙やラメ、金銀箔などを併用し、手軽に螺鈿風の作品をつくるキットなども存在します。

<技法:厚貝と薄貝>

「厚貝(あつがい)螺鈿」は0.1mm以上の厚みがある貝を器などに嵌め込む技法で、仕上がりに重厚感があります。対して「薄貝(うすぎかい)螺鈿」は0.1mm以下の薄い貝殻をもつ夜光貝やアワビなどを使用します。薄い貝を何層も貼り重ねたり、和紙で裏打ちして割る「割貝」などの技法を用いたりすることで、繊細な表現が可能となりました。

<中国の螺鈿の特徴:絵画のような微細表現>

中国の螺鈿は主に薄い貝殻を使い、山水、人物、花鳥などを写実的に描く緻密な文様表現が豊富で、漆芸との融合により宝石のような輝きをもたせています。特に明・清時代には花鳥画風の表現や、貝殻で羽毛一本一本や木の皮の質感を表現する技術が発展し、華やかさと細密さを際立たせる表現技法が確立しました。

<朝鮮の螺鈿の特徴:高い技術力による精緻な文様>

非常に薄い貝を使った繊細な技法から、大ぶりで厚みのある貝を使った大胆な表現を実現する技法までバリエーションが豊か。貝殻を精密に切り抜く「割貝(ジュルムジ)」や、糸のように細く切って配置する「切線(クヌムジ)」などの高度な技術を用いて、複雑な文様を表現しています。時に大ぶりの花模様を大胆に配し、時に動物や草木など自然のモチーフを繊細に配するなど、時代によって描かれるモチーフは変わっていきました。

<日本の螺鈿の特徴:蒔絵とのハーモニー>

螺鈿は日本を含む東アジア地域で発達しましたが、中国では螺鈿単独で画面が構成され、朝鮮(高麗)では螺鈿を主役にした全面装飾が中心だったのに対し、日本では蒔絵を主役に置き、螺鈿を補助的な装飾として配置するというきらびやかな表現がメインとなりました。複数の漆層を丁寧に塗り重ねたのち、表面を研いで下層の文様を意図的に露わにする「研出蒔絵」や、文様の部分を漆や炭粉、砥の粉などで高く盛り上げて立体的に表現する「高蒔絵」の装飾をさらに豪華にするために螺鈿が用いられたのです。

<国内の主な産地>

◎琉球漆器:沖縄は14世紀頃の琉球王朝時代から続く漆器の産地で、古くから螺鈿が使われてきました。沖縄の象徴的な樹木であるデイゴやセンダンなどを木地に使い、ハイビスカスやゴーヤなど特有の自然や文化をイメージしたデザインが施されています。

◎長崎漆器:1587年頃から長崎でつくられ始めた漆器。螺鈿を取り入れた長崎漆器は「長崎螺鈿」と呼ばれ大量に輸出されました。

◎高岡漆器:1609年に富山県高岡市でつくられ始めた漆器で、代表的な技法に「青貝塗」「勇助塗」があります。薄貝の特徴を巧みに活かし、独自の繊細かつ華麗な螺鈿漆器をつくり上げました。

◎会津漆器:螺鈿と漆絵、蒔絵などを組み合わせた多彩な工法が用いられ、堅牢で実用的な漆器として知られています。

■螺鈿細工の買取相場と高値がつく作品の特徴

螺鈿細工の買取相場は、品目や状態、骨董的価値により幅広く、硯箱・盆などの小物類で数千円〜数十万円、箪笥・テーブルなどの家具類で数万円〜数十万円以上が目安です。作家物や希少なアンティーク品は数十万円〜100万円を超える高額査定となることも・・・。特に以下の特徴をもつ作品は、骨董市場で高く評価される傾向にあります。

◎骨董品:時代を経たアンティーク品は希少価値が高いです。特に江戸時代以前のものや、歴史的な由来があるものには高い値がつくことが多いです。

◎著名な作家・工房の作品:柴田是真や六角紫水などの著名作家、民谷螺鈿製作所や嵯峩螺鈿野村などの有名工房が手掛けた作品は高値がつきます。

◎精緻な技術・描写:貝の層が薄く、複雑な模様(人物、風景、花鳥など)が細かく描かれているもの。肉厚な貝を使った迫力のある作品も評価の対象です。

◎中国製の螺鈿家具・漆器:黒漆や唐木に、色鮮やかな夜光貝を用いた中国宮廷風の豪華な家具や硯箱は高額で取引されています。

◎共箱付き:作家名が記された共箱(ともばこ)が揃っていると、証明書代わりになり、大幅な査定額アップが期待できます。

長い歴史、多様な産地と技法を有する螺鈿細工の真価を見極めるには、経験に裏付けられた鑑定眼が不可欠です。もしお手元に作品をお持ちの方は、ぜひお気軽に当ギャラリーへご相談ください。これまで数多くの工芸品・美術品を鑑定してきた私が丁寧に査定いたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父は掛け軸の表具師を生業としていたため、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2026年1月22日

江戸切子の買取相場はいくら? 高値がつく作品の特徴と査定ポイントを鑑定人が解説

こんにちは。北岡技芳堂・鑑定人の北岡です。

皆さんも一度は手にしたことがあるであろう「江戸切子(えどきりこ)」。主にコップなどの食器や酒器として親しまれ、ガラスに刻まれた幾何学模様が光を受けてきらめく様は、見ていて飽きることがありません。

贈り物やお土産としての人気も高く、熟練の職人技が求められる伝統工芸品として知られています。一方で近年は、製造工程に機械を導入することで比較的安価に製作された製品も多く流通しており、価格帯は非常に幅広くなっています。数千円程度のものから、高い工芸的・骨董的価値を有するために数万〜数十万円の値がつくものまで実にさまざまです。

もしお手元に「どれくらいの価値があるのだろう?」と気になる江戸切子をお持ちでしたら、ぜひ一度当ギャラリーにご相談ください。あらゆるジャンルの工芸品・骨董品に精通した鑑定人として、私が責任をもって査定いたします。本記事では、江戸切子の査定ポイントや高値がつく作品の特徴について詳しく解説しています。査定やご売却を検討されている方の参考になれば幸いです。

但野英芳 江戸切子 一対の金魚 ロックグラス 宙吹き

■江戸切子の歴史|開国と近代化が価値を高めた理由

江戸切子が誕生したのは天保年間、徳川家斉が将軍であった頃とされています。1834年(天保5年)、江戸大伝馬町(現在の東京都中央区日本橋)でびいどろ屋を営んでいた加賀屋久兵衛が、ポルトガルなど海外から伝わった舶来ガラスを手本に、透明なガラスの表面に細工を施したのが始まりといわれています。

当初の切子ガラスは無色透明で、文様や線彫りも簡素なものが中心でした。そのため陶磁器や漆器と比べると、工芸的価値はまだ高いものではなかったようです。しかし技術の発展とともに装飾性が高まり、1853年(嘉永6年)に黒船で来航したペリー提督に加賀屋の切子瓶が献上され、その出来栄えに驚いたという逸話も残されています。ただし、この話の真偽については定かではありません。

大きな転換点となったのは明治時代です。政府の殖産興業政策の一環として近代的な硝子製造所が建設され、1881年(明治14年)には英国のカットグラス技師エマヌエル・ホープトマンが招聘されました。彼がもたらした当時最先端のカットグラス技術と、江戸切子の伝統技法が融合したことで、色被せガラスや多層的なカット技法、精緻な対称構成などが発展していきます。

こうした新しい江戸切子は、ジャポニズムブームに沸いたパリ万博(1867年)やウィーン万博(1873年)への出展をきっかけに海外でも注目を集めました。陶器、七宝、漆器、織物などとともに「Japanese Cut Glass」として紹介され、海外市場への進出も始まります。国内では富裕層を中心に、贈答品として用いられる機会が増えていきました。

大正時代から昭和初期にかけては、技術や意匠の多様化と定型化が同時に進み、職人による分業体制が確立されます。これにより品質と技術水準が安定し、百貨店文化の発展とともに庶民の生活にも広く浸透していきました。

戦時中は原料や職人の不足、戦後は安価なプレスガラス製品の普及により一時的に衰退しますが、1970年代に民藝運動の高まりを受けて手仕事の価値が再評価されます。1985年には国の伝統的工芸品に認定され、技術基準や産地の定義が明確化。高級酒器や贈答品としての地位を確立し、海外展開も再び活発になります。黒川昭男(1941〜2019年)をはじめとする優れた作家も多く輩出され、伝統を継承しつつも挑戦的な創作を行える環境が整えられました。

現在では、超精密カット技術や薄手ガラスの開発、色数・レイヤー数の拡張、コンピューター技術と手仕事の融合など、さまざまな試みが重ねられています。こうした進化の過程でアートピースとしての評価も高まり、海外のギャラリーやミュージアムショップでも人気を博しています。

■江戸切子の特徴とは|高い査定評価につながる技法と文様

「切子」とはカットグラス(cut glass)の和名で、ガラス表面に彫刻や研磨による文様を施し、美しい輝きを生み出す工芸ガラスのことを指します。江戸切子の源流となった英国のカットグラスは、5世紀頃に始まったイタリアのヴェネツィアン・ガラスを起点に、17〜19世紀にかけて技術改良が重ねられてきました。精密なカットや、平面・斜面・段差を組み合わせた立体的な装飾が特徴です。

久兵衛はこうした英国のカットグラスや、オランダから伝わった「ぎやまん」と呼ばれるガラス工芸に触発され、ガラス表面に彫刻的装飾を施しました。金剛砂(こんごうしゃ)と呼ばれる研磨剤を木製の棒や円盤に塗り、無色透明のガラスを手作業で削っていたと伝えられています。現存する「加賀屋」の引札には、銘酒瓶や脚付きコップ、文具揃などが描かれており、「霰(あられ)」のようなシンプルな文様が当時人気を集めていたことがうかがえます。

明治初期に途絶えた薩摩切子の職人たちが江戸へ流入したことや、英国式カット技法の導入により、江戸切子は飛躍的な発展を遂げました。1985年には東京都伝統工芸品、2002年には国の伝統的工芸品に指定され、現在では日本を代表するガラス工芸として高く評価されています。

<主な特徴>

◎高度な職人技が求められる工芸品

割り出し、粗摺り、三番掛け、石掛け、磨き・バフ掛けの5工程からなり、そのほとんどが職人による手仕事。機械化・自動化が難しいことから、技術継承が積年の課題とされています。

◎色被せ(いろぎせ)ガラス

透明ガラスの外側に薄い色ガラスを重ねた「色被せガラス」は、江戸切子を象徴する技法のひとつです。表面を削ることで下地の透明層が現れ、色と光の鮮やかなコントラストが生まれます。

◎江戸時代より続く伝統的な文様

・菊繋ぎ(きくつなぎ):長寿や無病息災を象徴する文様で、非常に高度なカット技術が求められます。

・矢来(やらい):魔除けや厄除けの意味を持ち、町屋の竹柵をモチーフにした伝統文様です。

・六角籠目(ろっかくかごめ):六角形の籠をイメージした文様で、構造的に加工難易度が高いのが特徴です。

・麻の葉(あさのは):成長の早い麻にちなみ、子どもの健やかな成長を願う文様です。

■江戸切子の買取相場と高値がつく作品の特徴

江戸切子の買取相場は、作品の状態や共箱の有無によって異なりますが、一般的には数千円〜数万円程度が目安です。ただし、篠崎英明、根本幸雄、堀口徹、清水秀高、木村泰典、黒川昭男、但野英芳などの著名作家の作品や、カガミクリスタルなどの有名工房の作品、江戸後期〜明治期の古作、大型作品(大皿・花瓶)などは、10万円以上の評価がつくことも珍しくありません。

市場に流通する数が多い分、歴史的価値や技術的完成度、作家性を正しく見極めるには専門的な鑑定眼が不可欠です。お手持ちの江戸切子の価値を知りたい方は、ぜひお気軽に当ギャラリーへご相談ください。これまで数多くの工芸品・美術品を鑑定してきた経験をもとに、丁寧に査定いたします。

◎鑑定人プロフィール

北岡淳(北岡技芳堂 代表)

初代である祖父が掛け軸の表具師を生業としており、幼い頃から美術品や骨董品に親しむ。その後京都での修行を経て、3代目として北岡技芳堂を継承。2006年に名古屋大須にギャラリーを構え、幅広い骨董品や美術品を取り扱いながらその鑑定眼を磨いてきた。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)