2025年5月7日

日本刀の歴史がわかる!起源から現代に至るまで、時代ごとに解説 日本刀コラム9

日本刀は、日本の伝統的な刀剣類として、古くから独自の発展を遂げてきました。また、日本刀は国内だけでなく国外からの人気も高く、世界的にその価値が認められています。

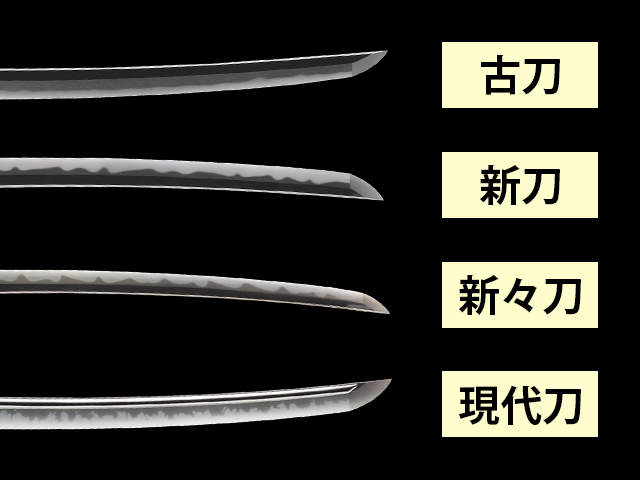

古刀 新刀 新新刀 現代刀

そこで、今回のコラムは日本刀の歴史について、時代の変遷とともにご紹介いたします。日本刀の魅力を知ることで、あなたもきっとその魅力に引き込まれることでしょう。

日本刀白鞘

日本刀の起源

日本刀のルーツは、古墳時代(およそ3世紀〜6世紀)にまでさかのぼることができます。この時期、朝鮮半島から伝えられた鉄器製作技術や製鉄の知識が日本列島に普及し、それを契機として刀剣の製作が始まりました。

当初の刀剣は「直刀(ちょくとう)」と呼ばれ、反りのない直線的な形状が特徴で、中国や朝鮮半島の影響が色濃く見られます。これらは主に儀式用や装飾品として扱われ、実戦用途ではなかったと考えられています。

この時代に作られた刀剣は、一般に「上古刀(じょうことう)」と称されています。

日本刀の形成と歴史的展開

平安時代

794年から始まる平安時代になると、武士階級の興隆により、実戦での使用を目的とした刀剣の需要が高まります。特に馬に乗って戦う戦法が主流だったため、刀身に反りを持たせ、抜きやすく斬りやすい構造が求められました。

こうして誕生したのが「太刀(たち)」です。刀身の長さは概ね80cm前後に及び、従来の直刀とは異なる、湾曲した美しい形状が完成されました。これにより、日本刀特有の形がこの時代に確立されたのです。

平安時代から文禄年間(1595年頃)までに製作されたものは、「古刀(ことう)」と呼ばれます。

鎌倉時代

鎌倉時代(1185〜1333年)は、日本刀の品質や技術が飛躍的に進歩した時代です。武士が政権を握る中で、実用性と美を兼ね備えた刀が求められました。

この時期に作られた刀は「鎌倉刀」とも称され、切れ味、強度、造形の美しさいずれも高水準に達しました。末期には、より大きく華やかな外見をもつ「大太刀(おおたち)」も登場します。これは長さが通常の太刀よりも50〜60cm長く、装飾的な要素も強かったと言われています。

室町時代

室町時代になると、大太刀のような長大な刀は次第に姿を消していきます。その一方で、武器の需要が急増し、日本刀は大量生産の時代に入りました。結果として、より多くの武士や農民が刀を手にするようになり、戦闘様式も徒歩での集団戦に変化しました。

こうした背景の中で登場したのが「打刀(うちがたな)」です。反りが浅く、扱いやすい60cm前後の刃長が特徴で、腰に差して抜きやすい点も重宝されました。この形式の刀は、現代人が「日本刀」と聞いて思い浮かべる典型的なスタイルです。

江戸時代前期~中期

戦国時代が終わりを告げ、江戸時代に入ると、長い平和の時代が訪れました。戦がなくなったことで、日本刀は装飾品としての側面を強め、華やかな意匠の刀が多く生まれました。

また、日常的に帯びるための短めの刀として「脇差」や「短刀」が盛んに作られるようになります。これらは戦闘用というよりも、礼装や護身用として位置付けられていました。

この時代に作られた刀は「新刀(しんとう)」と呼ばれています。

江戸時代後期

幕末の動乱期に入ると、黒船来航や攘夷思想の高まりを背景に、再び日本刀への関心が強まりました。治安が不安定になったことで、刀剣の需要が再燃し、製作が盛んに行われます。

この時代の作品は「新々刀(しんしんとう)」と称され、実用を意識した構造とともに、時代の動乱を反映したものが多く見られます。

明治時代

明治維新以後、西洋化の進行とともに日本刀の立ち位置は大きく変化しました。1876年には「廃刀令」が出され、一般人が刀を所持することが禁じられ、軍人や警察などの一部のみが帯刀を許される時代へと移行します。

以降に製作された刀剣類は、儀礼刀や軍刀が中心となり、「現代刀」として分類されています。

昭和以降

昭和時代に入り、特に第二次世界大戦の影響により、多くの刀剣が回収・処分される運命をたどりました。しかし、戦後は文化財保護法の施行により、日本刀の文化的価値が再評価され、国や自治体によって保存が進められるようになります。

重要文化財として指定された刀は、専門家の手で丁重に管理され、後世へと受け継がれています。

現在における日本刀の存在

今日では、多くの歴史的価値をもつ日本刀が、美術館や博物館で公開されており、一般市民もその芸術的魅力に触れることができます。

主な所蔵施設と展示刀剣

-

東京国立博物館(東京都)

展示刀:相州貞宗、福岡一文字良房、三条宗近、大包平 -

刀剣博物館(東京都)

展示刀:太刀 銘 国行、太刀 銘 延吉 -

京都国立博物館(京都府)

展示刀:銘 則国、陸奥守吉行、埋忠明寿 作

総括

日本刀は古墳時代にその原型をもち、平安時代に完成された湾刀としての形状を確立して以来、各時代の背景や武士社会の変化とともに進化を続けてきました。現代においても、それは単なる武器ではなく、日本の文化と美意識の象徴として受け継がれています。

興味を持たれた方は、ぜひ博物館などで実物をご覧いただき、その刀が持つ物語や職人の技術に心を傾けてみてください。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のブログ

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (9)

- 2025年10月 (18)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (11)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (69)

- 2025年4月 (41)

- 2025年3月 (10)

- 2025年2月 (17)

- 2025年1月 (27)