2024年10月13日

三重県に出張買取り 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

先日、三重県に出張買取り致しました。

北岡技芳堂は、骨董品、絵画、掛軸、茶道具、日本刀などを鑑定、買取り致しております。

お客様に満足していただける買取価格になるよう力を入れて頑張らせていただいております。四日市市内、県庁所在地の津市、をはじめ各市町村すべて買取対応可能地域ですので、まずは査定からでもお気軽にご相談・お問い合わせください。

三重県は北岡技芳堂四日市店があり三重県のお客様には時々鑑定、査定、買取りでお問い合わせいただいております。

今回は、菰野町のお客様のお宅へご訪問させていただきましたが、まだまだ古い旧家が多く、何が出てくるか分からないと思っております。

菰野町といえば戦国時代

初代藩主は土方雄氏(ひじかたかつうじ)。豊臣秀吉に仕えて伊勢国に3,000石を与えられると、1596年(慶長元年)には1万石の大名として諸侯に列することとなりました。 しかし豊臣秀吉の死後、土方雄氏の父「土方雄久」(ひじかたかつひさ)が「家康暗殺事件」の容疑をかけられると、これに連座して土方雄氏も領知没収の上で常陸国に追放され、佐竹義宣の預かりの身となりました。 なおこの一件は、豊臣一派の弱体化を狙う徳川家康と、その軍師である本多正信がでっち上げた事件だったと言われています。 しかし、関ヶ原の戦いの直前になって雄氏は許され、伊勢国から近江国にまたがり所領を与えられると、菰野に陣屋を構えて、これが菰野藩の始まりとなりました。 以降、土方雄氏は徳川家康に従い、関ヶ原の戦いにおいて東軍に従軍し、1614年(慶長19年)からの「大坂冬の陣・夏の陣」でも徳川方の先陣を務めて武功を挙げています。

そして、菰野藩を支えた女性、八重姫の存在を知っていますか。八重姫は織田信長の次男織田信雄の娘であり、織田信長の孫にあたる女性です。初代菰野藩主、土方雄氏の妻となり、3代にわたって菰野藩を支えたと言われています。

何かと織田家と縁があり菰野町

菰野町千草街道(ちぐさかいどう)とは近江(滋賀県)と伊勢(三重県)を結ぶ間道で、永源寺町甲津畑より鈴鹿山脈の杉峠を経て三重県菰野町千草に通じる道です。

多くの商人が行き来し栄えた道ですが、今は雨乞岳への登山道として利用されてます。 ところで、この道には日本の歴史を書き換えたかもしれない「事件」がありました。

それは元亀元年(1570)5月19日上洛帰途の織田信長は、東海道や八風街道まで佐々木氏や浅井氏、それに一揆勢に道をふさがれ、やむなくこの道を通ったところ六角承禎の密命を受けた杉谷善住坊が鉄砲で織田信長を狙撃、玉は信長の身体をかすめたものの、命に別状は無く無事岐阜に辿りつきました。

もし、この玉が命中していたら天下統一はもちろんのこと、歴史は大きく変わって いたでしょう。

~信長公記抜粋~

千種峠にて鉄砲打ち申すの事 五月十九日御下りのところ、浅井備前、鯰江の城へ人数を入れ、市原の郷一揆を催し、通路を止むべき行てだて仕り 候。然れども、日野蒲生右兵衛大輔(氏郷の父・蒲生賢秀)、布施藤九郎、香津畑の菅六左衛門馳走(奔走)申し、 千種越えにて御下りなされ候。左候のところ、杉谷善住坊と申す者、佐々木左京大夫承禎に憑たのまれ、千種山中道筋に鉄砲を相構へ、情つれなく、十二、三間隔て、信長公を差し付け、二つ玉にて打ち申し候。されども、天道昭覧にて、 御身に少しづつ打ちかすり、鰐の口を御遁のがれ候て、目出たく五月廿一日濃州岐阜御帰陣。

信長公記にも出てくる有名な場面です。

杉谷善住坊(すぎたに ぜんじゅぼう) とは誰だ?ここでご紹介いたします。

生年不詳 天正元年9月10日(1573年10月5日))は、安土桃山時代の人物。織田信長を火縄銃で狙撃したことで知られる。 鉄砲の名手であったという以外の人物像は不明であり、出身については織田家に滅ぼされた武家、甲賀五十三家の一つである杉谷家の忍者、雑賀衆、根来衆、賞金稼ぎ、猟師ともいわれている。 織田信長を狙った理由も、近江を追われた六角氏からの依頼された、信長への個人的な恨み、鉄砲名人としての腕試しなど諸説あります。

あまり誰か詳しくわかりませんね!

その後は逃亡生活を送るが、暗殺されかけた事に激怒した織田信長の厳命で、徹底した犯人探しが行われました。 その結果、近江高島郡堀川村の阿弥陀寺に隠れていたところを、近江高島郡の領主である磯野員昌に捕縛されます。 織田家へ引き渡された後は、菅屋長頼・祝重正によって尋問された後に、生きたまま首から下を土中に埋められ、竹製のノコギリで時間をかけて首を切断する鋸挽きの刑に処されました。

昔の人は残酷ですね。想像するだけでビビってしまします!!

菰野藩や織田信長の事い思いを馳せながら車で出張買取りをするのも私の楽しみとなっております。

今回は、伊万里焼、漆のお椀、茶道具、掛軸などを鑑定、買取させていただきました。

出張買取サービスの魅力

出張買取はわざわざお越しいただかなくてもお邪魔させて頂きますので、骨董品を運ばなくても良いので便利にご利用いただけます。

出張買取は無料査定で行っておりますのでお安心ください。

経験豊富なプロの査定員が鑑定、買取りの対応させて頂きます。実際に骨董品を売却されたい場合はお問い合わせください。

電話やウェブでご連絡いただきましたら、お客様のお宅に訪問させて頂き、買取り査定額を提示いたします。ご承諾いただきましたらお支払いは現金でお支払い致します。

骨董品にはさまざまな種類があるため、具体的にどのような骨董品があるかおらかじめ教えてください。

例 茶道具、絵画、日本刀、陶芸品など

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月12日

加藤唐九郎の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の買取りブログ

お持ちの加藤唐九郎の陶芸作品を、大切にしてくださる次のお客様へ橋渡し致します。高価買取りさせて頂きます。

加藤唐九郎は、近代陶芸の重要な人物であり高い人気があります。北岡技芳堂では加藤唐九郎の作品を高く評価して買い取りしています。

特に加藤唐九郎を代表する作品は高価買取いたします。

加藤唐九郎の評価の高いの陶芸作品

茶道具の中でも茶碗を主に作陶し、独特の品格をもつ作品を制作しております。

志野焼を中心に瀬戸黒、黄瀬戸、織部、粉引、刷毛目、唐津、伊賀、など、幅広い作陶作品があります。

加藤 唐九郎(かとう とうくろう)

1897年(明治30年)7月19日(戸籍上は1898年(明治31年)1月17日)〜 1985年(昭和60年)12月24日)は、日本の陶芸家、陶磁史研究家。愛知県東春日井郡水野村(現・瀬戸市水北町)出身。

桃山時代の陶芸の研究と再現に努めたが、1960年に永仁の壺事件で古瀬戸の大規模な贋作を行っていたことが発覚し、批判を受けます。事件後は公職を辞任し、作陶に専念しました。

建築物と陶磁器の組み合わせ陶壁を創出し、陶壁は唐九郎による造語である。

一ム斎、一ム、野陶、ヤト、陶玄、玄などの号も用います。 子息の岡部嶺男(長男)、加藤重高(三男)と孫の加藤高宏も同じく陶芸家です。

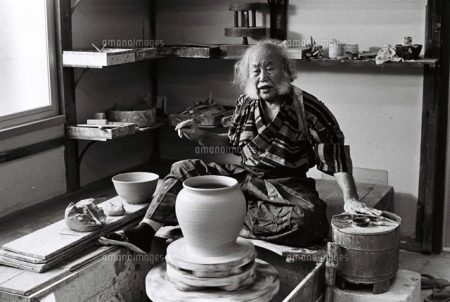

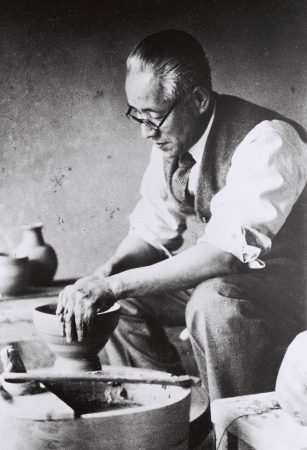

加藤唐九郎 本人

加藤唐九郎の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.加藤唐九郎の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.加藤唐九郎の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせていただき買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.加藤唐九郎の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.加藤唐九郎の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

経歴

1897年(明治30年)半農半陶で窯業を営む加納桑次郎・みと夫妻の長男・庄九郎として生まれます。幼少時より窯場になじみました。

1908年(明治41年)父・桑二郎が製陶業に専念し、瀬戸町乗越(のっこし、現瀬戸市窯神町)に転居する。

1911年(明治44年)中根塾に入門し、南画・漢籍を学びます。

1914年(大正3年)父の製陶工場の一部の使用権を譲り受け、本格的な作陶生活に入ります。また、この頃より父方の祖母の家系である加藤家に一家が復籍します。(祖父は当初婿養子だったが、その後元の加納姓を名乗っていました。

1918年(大正7年) 幼馴染であった5歳年下の妻・きぬと結婚します。「加藤庄九郎」が同業に多いことから「加藤唐九郎」と改名します。(戸籍上の改名は1927年)。この年から本格的な瀬戸系古窯の調査に入ります。

1929年(昭和4年)1月、瀬戸古窯調査保存会が発足し、常任理事となります。同年11月、瀬戸市祖母懐町に製作拠点を移し、本格的に志野焼や織部焼に挑戦します。

1933年(昭和8年) 宝雲社より出版した著書『黄瀬戸』の中で、瀬戸焼が瀬戸ではなく美濃で古くから焼かれたことを主張し、瀬戸焼の祖とされてきた加藤四郎景正の実在を疑い、少なくとも開祖ではないと結論づけます。これにより、瀬戸市民の反感を買い、自宅が焼き討ちに遭うなど大きな非難を受けました。この件を受けて瀬戸を離れます。

1934年(昭和9年)港区青山の私邸に「陶壁」を試行する。

加藤唐九郎の陶壁

1943年(昭和18年) 愛知県西加茂郡に築窯します。

1952年(昭和27年) 織部焼の技術で国の「助成の措置を講ずべき無形文化財」に認定されます。しかし、1954年の文化財保護法改正施行で制度自体が廃止されるとともに白紙となり、新設された重要無形文化財(人間国宝)には認定されませんでした。

1956年(昭和31年) 中日文化賞。

1959年(昭和34年)永仁の壷事件「永仁二年」(1294年)の銘をもつ瓶子が、鎌倉時代の古瀬戸の傑作であるとして国の重要文化財に指定されました。しかしその直後からその瓶子は贋作ではないかという疑惑がもたれていました。この瓶子は結局、2年後に重要文化財の指定を解除されることとなります。重文指定を推薦していた文部技官が引責辞任をするなど、美術史学界、古美術界、文化財保護行政を巻き込むスキャンダルとなりました。永仁の瓶子は実は陶芸家の加藤唐九郎の現代の作であったということで決着したが、事件の真相についてはなお謎の部分が残されていると言われています。

永仁の壷事件の壷 加藤唐九郎作といわれている

1960年(昭和35年)永仁の壺事件が発生し、重要文化財に指定されていた「瀬戸飴釉永仁銘瓶子」が自らの模作であると表明します。この事件を機に、日本陶磁協会や日本工芸会理事、日本伝統工芸展審査委員などの一切の公職を辞任し、作陶一本の生活に入ります。

1961年(昭和36年)漢学者服部担風より「一無斎」の号を贈られます。

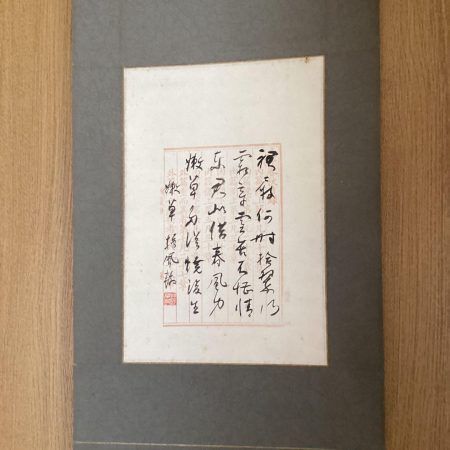

服部担風の書

1965年(昭和40年) 毎日芸術賞を受賞します。

1976年(昭和51年)財団法人翠松園陶芸記念館設立。

唐九郎記念館(翠松園陶芸記念館)

翠松園陶芸記念館(唐九郎記念館)は愛知県名古屋市守山区にあります。加藤唐九郎という陶芸家の作品が展示されている施設になります。加藤唐九郎の最高傑作といわれている紫匂い・氷柱などが所蔵されており、焼き物に関心のある方には穴場のスポットになります。こちらへは最寄り駅である名鉄瀬戸線の喜多山駅から徒歩で20分、大森金城学院前からはタクシーで3分、JR中央線の新守山駅からはタクシーで10分かかる位置にあります。

休館日をあらかじめ調べる事をオススメします。

1985年(昭和60年)12月24日、心筋梗塞のため没。享年88。戸籍上は87歳。墓所は守山区大森寺

加藤唐九郎 絵志野茶碗 残月

H9.3×D15.0cm 高台脇に掻き銘「玄」 共箱

1984年作 「生誕百年記念 加藤唐九郎展」出品 日本橋髙島屋他/1997年 『加藤唐九郎作品集』掲載 №38(日本経済新聞社)

加藤唐九郎は「一にも土、二にも土、三にも土、陶工の生活は土にあけ土にくれる土の生活だ」と桃山陶再現のために土探しにのりだし、志野、織部を中心とした茶陶を目指して“野の陶人” “炎の唐九郎”などと、言わずと知れた名匠である。

加藤唐九郎は明治31年1月、自称「瀬戸の水呑み百姓兼貧乏窯屋」に生まれます。幼い頃の遊びはガラガラといわれる陶片拾いで臆面もなく窯場に入り込んで土いじりに慣れ親しんだ。「学校教育は人間を駄目にする」という祖母の考えのもと、学校にはあまり行かず、陶片を集めながら加藤家再興のために陶技を徹底的に仕込まれていきます。窯のなかに組む「エブタ」(棚板のこと)を耐火粘土で造って生計を立てていました。 70年に及ぶ作陶生活を送り、多くの古窯址の発掘調査に明け暮れた加藤唐九郎は、「土を食べて」制作に励みました。

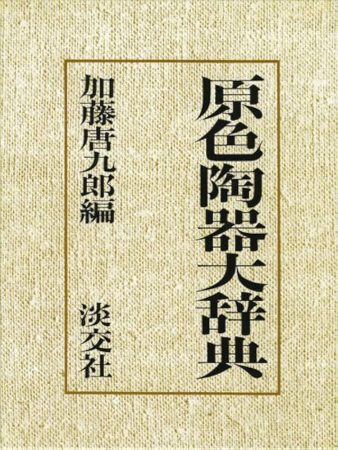

製陶技術は優れ、土や釉薬に関する豊富な知識、穴窯・登窯での焼成の研究成果を基に桃山期の黄瀬戸・志野・織部・瀬戸黒を現代に甦らせました。また医者のカルテからヒント得て、カード化して整理されたおびただしい研究メモを『 陶器大辞典 』に生かすなど陶磁器の研究者としてもその名を後世に残しました。

原色陶器大辞典 加藤唐九郎 淡交社

日本陶芸界の重鎮として活躍、昭和を代表する陶芸家の一人として知られる加藤唐九郎が精魂を込めてまとめ上げた辞典です。

総項目数は約1万にのぼり、技術・史実・鑑賞の各分野にわたって「やきもの」のすべてを収録しています。写真、イラストをふんだんに配し、視覚的にも理解しやすい内容となっています。とても、楽しい本です。 陶芸を志している人だけでなく、器が好きな人、茶道や華道をたしなんでもいる人にもお勧めいたします 。

加藤唐九郎の代表するエピソードとして山田風太郎が「この事件の後、重要文化財級の作品を作れる男として加藤の名声はかえって高くなった」と自著で述べているように、批判のみならず高い技量を評価する意見も見られました。

岡部嶺男は、父の加藤唐九郎とは不和で、永仁の壺事件を機に決裂し、のちに妻の実家の岡部姓を名乗るようになりました。

孫の加藤高宏 1972年名古屋市生まれの陶芸家です。 父は唐九郎の三男で陶芸家 加藤重髙 (1927年~2013年)、 そして叔父に唐九郎の長男で孤高の陶芸家と言われた 岡部嶺男 (1919年~1990年)を持つ、 現代陶芸界のサラブレットです。

加藤唐九郎の鑑定:買取りについて

加藤唐九郎の作品は、日本の陶芸界で非常に高い評価を受けており、買取市場でも人気が高い作家の一人です。そのため、作品の鑑定や買取については、特別に高額買取りが期待できます。

当店では、鑑定や買取りについて詳しく説明させて頂きます。長年見てきた評価判断がありますので、納得のいく査定を提供する事が出来ます。

加藤唐九郎の作品は、陶芸技法や焼成の微妙な違いにより、1点1点が個性的で、同じ種類の器でも価値に大きな差が出ることがあります。

加藤唐九郎の作風や技術の見極め

加藤唐九郎は、志野焼、黄瀬戸、織部焼、瀬戸黒の復興に尽力し、彼自身の独自の芸術に到達しました。

彼の作品の制作した時期、焼き上がり加減、釉薬の使い方や出方、轆轤の形状や模様などを詳しく鑑定することが価値を決定するポイントとなります。

**************************************

2024年10月11日

荒川豊蔵の作品を高価格で買取ります。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の荒川豊蔵の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

荒川豊蔵の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、荒川豊蔵の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

荒川豊蔵作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の荒川豊蔵のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた荒川豊蔵の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の荒川豊蔵の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

茶道具の中でも茶碗を主に作陶し、独特の品格をもつ作品を制作しております。主に大萱窯、水月窯で焼かれております。

志野を中心に瀬戸黒、黄瀬戸、粉引、唐津、伊賀、信楽、色絵など、幅広い作陶作品があります。

桃山時代の志野に陶芸の原点を求め、古志野の筍絵陶片を発見しました。

可児市久々利にある牟田洞古窯跡のある大萱に桃山時代の古窯を模した半地上式穴窯を築き、古志野の再現を目指し作陶を重ねました。終には「荒川志野」と呼ばれる独自の境地を確立しました。

号は、「斗出庵」「無田陶人」

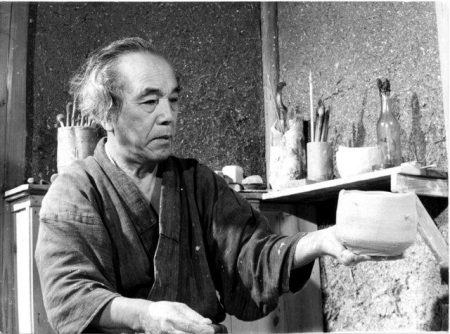

荒川豊蔵 本人

荒川豊蔵の座右の銘は「随縁(ずいえん)」で、仏教用語で「縁に随(したがう)」という意味です。すべてのことは縁で結ばれているため、それに従って生きるのが良いことを表しています。

愛妻・志づへの贈り物として「随縁」という銘の志野茶碗を焼いたこともあります。

荒川豊蔵の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.荒川豊蔵の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.荒川豊蔵の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせていただき買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.荒川豊蔵の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.荒川豊蔵の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

出生から修業時代

1894年(明治27年)(0歳)3月17日 – 岐阜県土岐郡多治見町(現在の多治見市)に生まれます。

荒川豊蔵の母方は多治見市高田で製陶業を営む 陶祖・加藤与左衛門景一の直系で、荒川豊蔵は桃山時代以来の美濃焼の陶工の血筋を受け継いで生まれました。

1906年(明治39年)(12歳)多治見尋常高等小学校高等科卒業。神戸の貿易商能勢商店で働きます。

1907年(明治40年)(13歳)多治見に戻り、地元の陶磁器貿易商木塚商店で働きます。

1911年(明治44年)(17歳) 従妹(父の弟の次女)の志づ(14歳)と結婚します。

1912年(明治45年)(18歳)神戸の親戚のもとで陶器商を手伝います。

1913年(大正2年)(19歳)長男武夫が生まれます。

1915年(大正4年)(21歳)以前多治見で小僧として働いた木塚商店が名古屋で商売を始めたことを聞き、名古屋に移り住んで働きます。

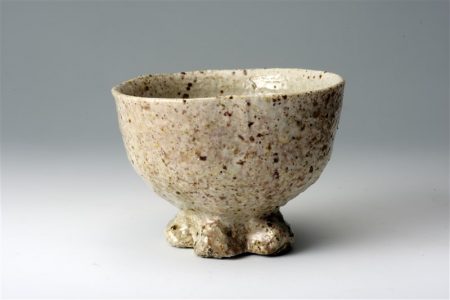

荒川豊蔵 志野茶碗

荒川豊蔵は、桃山時代に焼造された「志野」について、「白い釉といっても朝鮮や中国の白さでなく、やわらかい感じの釉が、厚くたっぷりとかかっておりあたたか味を感じるものである。

志野焼の肌のところどころに、緋色(ひいろ)という志野独特の調子の高い薄紅色が、柚子のようなぽつぽつアバタのある膚に、自然ににじみ出ている美しさは他の国にも類がない」と、その見どころを荒川豊蔵自身が解説しています。

鑑賞者である荒川豊蔵が「志野」というやきものを読みとき、そして創造者として自身の志野を生み出そうとした手がかりを見つけることができます。

志野焼をつくる材料として、ボディには山から掘ってきた白い「モグサ土」、白い釉薬には水車でついた「長石」と呼ばれる鉱物が用いられました。

作陶のプロセスとしては、手回しの「轆轤」で成形し、「木箆」で削って形を整え、乾燥させた後に施釉し、半地下式の「薪窯」に松の割り木をくべて焼成を行います。

荒川豊蔵資料館

荒川豊蔵資料館は、志野焼と瀬戸黒焼の2つの工芸技術で国の重要無形文化財保持者(通称「人間国宝」)に認定された荒川豊蔵が昭和59年4月に創設されました。

その後、平成25年4月に、財団法人豊蔵資料館から可児市に寄贈されました。また、平成29年4月からは、敷地内にある居宅(旧荒川豊蔵邸)や陶房など改修し、公開しております。荒川豊蔵資料館内では、荒川豊蔵の自作・自筆による作品や出土陶片などを中心に、年4回ほどの展示替えをしております。

豊かな自然に囲まれた「美濃桃山陶の聖地」をご覧いただけます。

※お車でお越しの方

東海環状自動車道『可児御嵩IC』から県道84号線を土岐方面へ約8km ・東海環状自動車道『五斗蒔スマートIC』から県道84号線を可児方面へ約3km ・中央自動車道『土岐IC』から国道19号線経由で県道84号線を可児方面へ約20分

※電車でお越しの方

JR中央本線『多治見駅』下車 → JR太多線『可児駅』下車 → タクシーで約15分 ・名鉄広見線『新可児駅』下車 → タクシーで約15分

宮永東山と東山窯時代

1919年(大正8年)(25歳) 名古屋の教育者鈴木勲太郎と知り合い、彼の研究による特殊絵の具で手描きの上絵付き高級コーヒー茶碗をプロデュースします。生地は瀬戸の菱松から購入し、絵付けは名古屋出身の日本画家近藤紫雲に依頼しました。このコーヒー茶碗を京都の錦光山宗兵衛に持ち込んだところ高価で買い取ってくれ、更に「この品をもっと作ってみなさい。引き受けます。」と言われたため、独立して上絵磁器製作の事業を起こすことを決意します。この時錦光山の顧問をしていた宮永東山に引き合わされます。

1922年(大正11年)(28歳)上絵磁器の事業に失敗し、心機一転、子供のころから得意であった絵描きを志します。宮永東山を頼って手紙を出すと「すぐこい」との返事をもらって京都に行くと、いきなり東山窯の工場長を任されます。京都では旧大名家や名だたる大家の売り立てで、一流の焼き物を見る機会を得ます。

荒川豊蔵 瀬戸黒茶碗

漆黒の瀬戸黒釉が、ちぢれています。桃山陶では失敗だった釉調を、荒川豊藏は美の表現として見事に昇華させました。

北大路魯山人と星岡窯時代

1925年(大正14年)(31歳)東京の星岡茶寮で使う食器を研究するために東山窯に訪れた北大路魯山人と出逢います。北大路魯山人は約1年間逗留し、その間親交を深めます。

1926年(大正15年)(32歳)次男達生まれます。

1927年(昭和2年)(33歳)北大路魯山人が鎌倉に築いた星岡窯を手伝うため鎌倉へ。北大路魯山人が収集した膨大な古陶磁を手にとって研究し、星岡窯の作陶に活かしました。(星岡窯では自分専用の轆轤を持ったが、東山窯、星岡窯時代の荒川豊蔵は陶工というよりはプロデューサー兼マネージャーで、本格的に作陶を始めるのは大萱に窯を築いてから後のことです。

古志野との出会い

1930年(昭和5年)(36歳)4月6日~10日 北大路魯山人が名古屋の松坂屋で「星岡窯主作陶展」を開催中の4月9日、北大路魯山人と荒川豊蔵は古美術商の横山五郎から名古屋の関戸家所蔵の鼠志野香炉と志野筍絵茶碗を見せてもらいます。志野茶碗の高台内側に付着した赤い道具土から、古志野は瀬戸で焼かれたとする通説に疑問を持ちます。その2日後、4月11日、多治見に出かけ以前織部の陶片を拾った可児市久々利の大平、大萱の古窯跡を調査したところ、名古屋で見た筍絵茶碗と同手の志野の陶片を発見し、志野焼が美濃で焼かれたことを確信します。その他の古窯跡も調査して美濃古窯の全貌を明らかにし、いつかは志野焼を自分の手で作陶することを決意します。

大萱窯

1933年(昭和8年)(39歳)星岡窯をやめての可児市久々利の大萱古窯跡近くに穴窯をつくります。作陶は荒川豊蔵と長男の武夫、弟子の吉村義雄の三人で行りました。最初の窯は初窯で荒川豊蔵自身意識を失って倒れるまで三晩四日かけて焚き続けましたが温度が上がらず、瀬戸黒が一碗焼けただけで失敗に終わります。

1934年(昭和9年)(40歳)最初の窯から40m北に新たに窯を築き、古窯跡から出土する陶片を頼りに志野、瀬戸黒、黄瀬戸を試行錯誤で製作します。

1935年(昭和10年)(41歳)ようやく満足するものができ、志野のぐい呑みと瀬戸黒の茶碗を持って鎌倉の魯山人を訪ねる。魯山人はこれを称賛し鎌倉に戻ることを促すが、荒川豊蔵はこれを辞退し以後大萱窯で、志野、瀬戸黒、黄瀬戸、唐津を作陶します。

戦中・戦後

1941年(昭和16年)(47歳)大阪梅田の阪急百貨店で初個展を開催します。

1946年(昭和21年)(52歳)多治見市にある虎渓山永保寺所有の山を借り受け水月窯を作る。水月窯は大萱窯とは異なる連房式登り窯で、染付、色絵、粉引や、生活のための日用食器の量産を行いました。

荒川豊蔵 水月窯

1955年(昭和30年)(61歳)志野と瀬戸黒で重要無形文化財技術保持者(人間国宝)に認定される。日本橋三越百貨店で戦後初の個展を開催。大成します。

1960年(昭和35年)(66歳)俵屋宗達画・本阿弥光悦筆 鶴図下絵三十六歌仙和歌巻(重要文化財:現京都国立博物館蔵)を発見し入手します。

1968年(昭和43年)(74歳)妻志づ死去。 1971年(昭和46年)(77歳) – 文化勲章受章。

1975年(昭和50年)(81歳)唐津の西岡小十窯、有田の今泉今右衛門窯で作陶し絵付けします。

1976年(昭和51年)(82歳)萩の三輪休和窯他で作陶します。

1977年(昭和52年)(83歳)信楽、備前、丹波の各窯で作陶します。

1978年(昭和53年)(84歳) 萩、唐津、備前の各窯で作陶します。

1984年(昭和59年)(90歳) 可児市にある大萱窯の地に豊蔵資料館(現・荒川豊蔵資料館)が開館します。

1985年(昭和60年)(91歳)8月11日 死去。

古窯発見端緒図 荒川豊蔵 昭和55年 荒川豊蔵筆

関戸家所蔵の志野秋艸絵の香炉ともう一碗を北大路魯山人と眺める。

昭和5年の美濃における志野発見は、日本陶磁史を塗り替えるほどの大発見で、数寄者や陶磁器関係者に大きな衝撃を与えました。

また、発見した当事者である荒川豊蔵にとっては、それまでの人生を覆すものであり、その衝撃は計り知れません。この発見を契機に志野再現の決意を抱き、窯跡を探査する傍ら陶土や釉薬の探索を始めていきました。

荒川豊蔵は、日本の陶芸界において重要な存在であり、特に美濃焼の復興に大きく貢献したことでも知られています。

荒川豊蔵の陶芸作品は、日本の伝統的な美意識と技術が結集した芸術品です。

現在、荒川豊蔵の作品をお持ちの方や、その価値を知りたい方のために、当店では鑑定と買取を行っております。

荒川豊蔵の陶芸作品の特徴は、桃山時代の古美濃陶器の復元に成功し、その技術を彼の作品にも反映させた所にあります。

作品からは力強さを感じさせる轆轤、自然の風合いを活かした釉薬の美しさが特徴です。

特に、志野茶碗や瀬戸黒茶碗などの伝統的な技法を現代に蘇らせた作品は非常に高く評価されています。

また、彼は人間国宝(重要無形文化財保持者)に指定されており、その作品は国内で人気が高く、コレクターからも非常に必要とされています。

荒川豊蔵の作品をお持ちの方へ

ご自宅に荒川豊蔵の陶芸作品をお持ちであれば、北岡技芳堂にご連絡ください。荒川豊蔵が生きた時代の歴史的背景や技術的な価値からも、評価がされております。

作品の出来や保存状況、制作時期などに基づいて、丁寧に評価させていただきます。

荒川豊蔵作品の査定・買取の流れ

お電話、メール、Lineにて受け付けております。

査定のご依頼をお待ち致しております。

荒川豊蔵作品の写真や詳細情報をお送りいただき、簡易査定を行います。

**************************************

2024年10月10日

川喜田半泥子の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

お持ちの川喜田半泥子陶芸作品を、大切にしてくださる次のお客様へ橋渡し買取りさせていただきます。

川喜田半泥子は、近代陶芸の重要な人物であり高い人気があります。北岡技芳堂では川喜田半泥子の作品を高く評価した価格で買い取りしています。

特に川喜田半泥子を代表する作品は高価買取いたします。

川喜田半泥子の評価の高いの陶芸作品

茶道具の中でも茶碗を主に作陶し、独特の品格をもつ作品を制作しております。

主に千歳窯と広永窯で焼かれております。

井戸、粉引、刷毛目、志野、瀬戸黒、唐津、伊賀、信楽、色絵など、幅広い作陶作品があります。

独自の世界観があり、箱書きの銘にも独自のものがあり川喜田半泥子の魅力を感じる事が出来ます。

買取価格は、年代や作陶した窯・土などから、希少性が高いと評価したお品は高価買取させていただきます。

そのほかに俳句や書画も創作し、掛け軸・絵画、竹製の茶杓や花入れなども高く評価しています。

川喜田半泥子 本人

千歳山の泥仏堂にて、昭和15年頃の撮影

川喜田半泥子の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.川喜田半泥子の作品は、当店が真贋を拝見させて頂き、判断させて頂きますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.川喜田半泥子の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.川喜田半泥子の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させて頂きます。

Q.川喜田半泥子の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

川喜田 半泥子(かわきた はんでいし)

1878年(明治11年)11月6日 〜1963年(昭和38年)10月26日)

日本の陶芸家・実業家・政治家「東の北大路魯山人、西の川喜田半泥子」、「昭和の光悦」などと称されています。本名は久太夫政令(きゅうだゆうまさのり)、幼名は「善太郎」。号は「半泥子」の他に、「無茶法師」「其飯」等。実業家としては、河芸銀行、一志銀行、三重共同貯蓄銀行、百五銀行各頭取等を務めました。

川喜田半泥子の前半生・財界人として

大阪市東区本町で生まれます。三重県津市の川喜田家の本宅で育ち、15代続く伊勢の豪商の家に生まれる。裕福な家庭で育ったが、祖父や父は川喜田半泥子の生後まもなく他界し、1歳で川喜田家16代当主となり、久太夫(政令)を襲名します。母は18歳であったため、その若さで未亡人となるのは不憫と実家に帰され、川喜田半泥子は祖母「政」の手によって育てられました。

川喜田家の家族写真 左から3人目が政、その横が半泥子 石水博物館

また筆頭分家の川喜田四郎兵衛からも教育を受け、三重県尋常中学(現在の三重県立津高等学校)に入学します。1900年(明治33年)東京専門学校(現在の早稲田大学)に入学します。1901年(明治34年)23歳で四郎兵衛の長女・為賀と結婚しています。1903年(明治36年)に百五銀行の取締役に就任します。1919年(大正8年)に第6代頭取となり、1945年(昭和20年)2月まで頭取を務めました。頭取としては、「安全第一」をモットーに健全経営を行う一方で地元の中小銀行を買収・合併していきます。1922年には吉田銀行、1925年には河芸銀行、1929年には一志銀行を買収します。1943年には勢南銀行を合併して規模を拡大していきました。1924年には津市中心部の丸之内に新本店を建設します。1931年の金融恐慌においては自らの個人株を担保として日本銀行より現金を借り入れ、窓口に積み上げて現金が豊富にあることをアピールし、取り付け騒ぎを乗り切りました。こうして、彼の時代に百五銀行は三重県有数の金融機関に成長しました。頭取以外にも、三重県財界の重鎮として、三重合同電気社長や明治生命の監査役などいくつもの会社の要職を務めています。また、1909年(明治42年)からは津市会議員、1910年(明治43年)からは三重県会議員を務めました。

川喜田半泥子 波和遊 ハワユー(How are you)石水会館

川喜田半泥子の芸術・文化活動

半泥子の陶芸は趣味で、50歳を過ぎてから本格的に自ら作陶するようになりました。1933年には千歳山の自宅に窯を開き、本格的に作陶を開始しました。主に抹茶茶碗を製作しました。作風は自由奔放で破格と評されます。陶芸のほかに、書や画もよくしたが、あくまでも趣味としての立場を貫き、生涯にほとんど売ることはなく、出来上がった作品は友人知人に分け与えました。 豊富な財力で、1930年(昭和5年)に「財団法人石水会館」を設立し、同名の文化施設を津市中心部の丸の内に建設して文化事業を支援しました。文化施設は1945年に戦災により焼失しましたが、財団法人はその後も文化活動を行いましした。同年、自宅のある津市南部の千歳山に川喜田家の所蔵品収蔵庫として千歳文庫を建設しました。

からひね会のメンバー(前)金重陶陽(後方左から)川喜田半泥子・三輪休和・荒川豊蔵 昭和17(1942)年2月

1942年(昭和17年)「からひね会」をつくり、後に人間国宝となる陶芸家、荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休雪を支援しました。戦後、千歳山の自宅が進駐軍に接収されたため郊外の広永へと移転します。自宅にあった窯もこの地に移しました。1945年に百五銀行の頭取から会長に退き、1950年には相談役となりました。1955年には再び千歳山に住まいを移しました。 死後、「石水会館」を母体として1980年「石水博物館」が設立し、川喜田家に所蔵されていた川喜田半泥子の作品を公開していました。石水博物館はその後、2011年に千歳山に新築移転しています。 川喜田半泥子の墓(津市玉保院納所道場) 専修寺玉保院納所道場には地理学者の稲垣定穀の墓碑や陶芸家・川喜田半泥子の墓があります。川喜田家の墓所の右側2つ目が川喜田半泥子の墓で、仙鶴院と刻まれています。川喜田半泥子の遺志で祖母と妻と供に1つの墓に入っている。

半泥子の墓(津市玉保院納所道場)

川喜田半泥子 高麗手茶碗 銘「雅茶子(がちゃこ)」

廣永窯 昭和20年代 昭和24(1949)年9月、タイから東京の上野動物園に送られたゾウ「ガチャ」にちなんで命名されたという。

高台(茶碗の底の足に当たる部分)がゾウの足を思わせる面白いお茶碗です。

川喜田半泥子 粉引茶碗 銘「雪の曙(あけぼの)」

千歳山窯 昭和10年代 石水博物館蔵

全体に白い粉が吹き出しているように見えるところから粉引茶碗と呼ばれる。

ピンク色に染まった部分があり半泥子の茶碗の中でも名品といわれております。

川喜田半泥子が贔屓にしていた料理屋

料亭はま作

昭和2年の創業。 川喜田半泥子の贔屓の店として、半泥子の書いた看板が今もなおこの店の顔として掲げられています。

画像は川喜田半泥子の愛した料亭はま作の一寸亭

「忘蛙亭」(ぼうけいてい)

「又来亭」(ゆうらいてい)

「一寸亭」(いっすんてい)

それぞれ、「帰ることを忘れる」「また来る」「ちょっと来る」という願いが込められ、 半泥子のユーモアが効いています。 また、屋敷には茶室の水屋が取り入れられ、茶も愛した川喜田半泥子の息遣いが感じられます。

お部屋は五室あり離れもございます。 お茶会に利用される方もいらっしゃいます。

東洋軒

「東の魯山人、西の半泥子」と称された陶芸家で、百五銀行頭取も務めた津の名士・川喜田半泥子は言いました。 「黒いカレーができないか?」 津の東洋軒初代料理長 猪俣重勝はその提案を受け長い間研究を重ね苦労の末出来上がったのが東洋軒伝統の味「ブラックカレー」です。

川喜田半泥子が愛した東洋軒のブラックカレー

黒さの秘密は!

ブラックカレーが昔も現在も愛されている理由は、上質な松阪牛脂と小麦粉、秘伝のスパイスを手間暇かけてじっくり炒めた香ばしさと旨みのある“ブラック・ルゥ”にあります。 真っ黒になったルゥは、松阪牛本来の甘みや旨みを強調し、口に入れたとたん、その見た目からは想像できないまろやかな味わいを奏でます。手間ひまかけた比類なき一品です。

川喜田半泥子の鑑定買取り評価

川喜田半泥の概要

日本の陶芸家で、特に美しい茶碗や器などの陶芸作品で知られています。また、彼の作品は茶道に関連するものが多く、その美術的価値は高く評価されています。

川喜田半泥の作品は、その独自のスタイルと希少性から、美術市場でも人気があり、コレクターの間で高い評価を受けています。

買取の査定プロセス

買取の際は、まず専門の鑑定士が作品の状態、年代、(落款)の有無、来歴などを評価します。特に有名な茶碗や、展覧会で展示されたことのあるもの作品などは、より高い査定額が期待できます。

市場価値

川喜田半泥の作品は、美術オークションや個人コレクター間での取引が盛んです。市場の動向や、最近の取引例を参考にしつつ、適正な価格を提案することができます。

作品の状態

陶芸作品は保存が価値に大きく影響します。欠損やひび割れの状態、修復の跡などにも価格に影響しますので、状態が良好な作品である事は、より高額での取引が可能です。

買取の流れ

まずは作品の写真や詳細を送って頂くか、直接査定をさせていただきます。作品の箱や付属品の写真もありますと詳しくご説明できます。

川喜田半泥子の略歴

1878年 明治11年、大阪市東区本町の仮寓で、伊勢商人の長男として生れる

1894年 16歳 三重県尋常中学校(現・三重県立津高等学校)で当時同校で教えていた藤島武二に洋画を学びます

1900年 22歳 東京専門学校(現・早稲田大学商学部)に入学します(翌年退学)

1901年 23歳 川喜田四郎兵衛の長女・為賀と結婚する

1912年 34歳 津市南郊外にある千歳山を購入する

1913年 35歳 中国・朝鮮半島を旅行し、各地の陶土を持ち帰ります

1915年 37歳 父の命日に千歳山に邸宅を建築し移住する

1923年 45歳 長男、壮太郎と欧米旅行に出かけ、マチス、ボナールらの名画を入手。この頃「無茶法師」と号す

1925年 47歳 楽焼師、長江寿泉の設計による両口の倒炎式石炭窯を千歳山に築窯、初窯を焚く

1930年 52歳 私財を投じて財団法人石水会館を設立します、千歳山に「千歳文庫」を建てます

1932年 54歳 自己流で本窯を炊き上げます。茶の湯の師匠、久田宗也に茶碗を所蔵される

1933年 55歳 小山富士夫に築窯を依頼、二袋の煙突式薪窯を焚くが失敗に終わる

1934年 56歳 朝鮮、鶏龍山の古窯跡をヒントに自ら三袋の登窯を築窯、成功します

1935年 57歳 伊賀上野城内の古窯跡を発掘。「やきもの趣味」に泥仏堂日録を寄稿します

1936年 58歳 加藤唐九郎と共同で翠松園に天狗窯築窯。金重陶陽、北大路魯山人との交流が始まる

1937年 59歳 加藤唐九郎と決別。赤絵を始めて試みて、赤坂山王下の茶屋で「無茶法師作陶展」開催。荒川豊蔵との交流始まる 1938年 60歳 還暦記念に「赤絵梅文茶碗」を61碗制作する。金重陶陽窯を訪ねる

1940年 62歳 荒川豊蔵と鳴滝の乾山窯を調査します。古伊賀水指の名品「破袋」に倣って伊賀水指「破袋」を制作。陶陽窯訪問 1941年 63歳 仁和寺で「仁和寺御記」を拝見。池田家所有の「陶工必要」を筆写します

1942年 64歳 荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休雪を千歳山に招来し「からひね会」結成。「乾山異考」刊行する

1943年 65歳 作品集「千歳山半泥子六十六碗鑒」を便利堂から刊行する

1947年 69歳 千歳山より戦中疎開した広永に築窯「広永窯」にて初窯を焚く

1949年 71歳 金重陶陽、広永窯来訪。「大吹雪」制作する

1954年 75歳 喜寿を記念して、喜寿祝賀77碗をつくる

1956年 78歳 藍寿褒章受章

1957年 79歳 八十寿祝賀会開催。参加者100人に記念の茶碗と図録「半泥子八十賀百碗鑑」を贈ります

1963年 昭和38年、86歳で逝去

**************************************

2024年10月8日

若冲と応挙が合作した金屛風が新発見「鶏」「鯉」左右に描く 北岡技芳堂の骨董品買取ブログ

伊藤若冲と円山応挙が合作した金屛風が新発見 得意の「鶏」「鯉」左右に描く

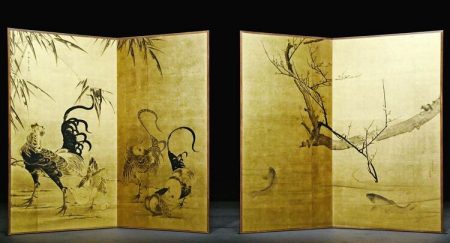

江戸時代中期の絵師・伊藤若冲(1716~1800)と円山応挙(1733~95)が合作した屛風が新たに見つかり、大阪中之島美術館が2日、東京都内で10月2日に報道陣に公開しました。

若冲と応挙の2人は当時の京都画壇を代表する絵師で、合作が確認されたのは初めてみたいですね!

新たに確認されたのは若冲「竹鶏(ちっけい)図屛風」(1790年以前)と応挙「梅鯉(ばいり)図屛風」(1787年)。二曲一双の水墨画です。

2人が一隻ずつ手掛けたみたいですね!

今年発見とは、まだまだ何が出でくるか分かりませんね!出張買取で、お客様の所にありましたらドキドキします。未知の美術品に出会って買取り出来るのが私達の夢です。

描き方や落款から、金地に竹と鶏が描かれた左隻を伊藤若冲、梅と鯉の右隻を円山応挙の作品。

伊藤若冲と円山応挙の合作

出来も良いですね。水墨でこれだけの表現が出来るとは流石に江戸に名を馳せた名人。

バランスも良いし、緊張感もあります。今まで同時代に生きた若冲と応挙の関係性があまり分からなかったんですね。

お互いが最も得意とする画題を描いている。当時の裕福な人が注文したんでしょうね。

伊藤若冲の「鶏」と円山応挙の「鯉」かー!

しかも竹に梅で縁起も良いですね。金屏風なのも良い。

紙の継ぎ目も左右対称で、発注者が金屛風を仕立てて、おそらく画題も指定して2人に依頼したのではないかといわれている。

若冲研究の第一人者である辻惟雄東京大名誉教授も「若冲と応挙の作品と見て間違いないだろう」と述べています。

人気絵師だった伊藤若冲と写実を重視して円山派を創始した円山応挙の直接的なつながりはほとんど知られていない。

2人の関係を考える上でも重要な作品になりますね!

伊藤若冲の絵画を買取ます。

(いとうじゃくちゅう、1716年〜1800年)は、江戸時代中期の日本画家で、特に動植物に注目した作品で知られています。彼のスタイルは、細密で緻密な描写と独自の色彩感覚が特徴で、伝統的な日本画の枠を超えた革新的な表現が評価されています。伊藤若冲は京都の裕福な青物問屋の家に生まれ、後に画業に専念しました。 彼の代表作には、京都・相国寺に奉納された「動植綵絵(どうしょくさいえ)」という30幅の大作また、「鳥獣花木図屏風」のような大胆な構図と独特なタッチの作品も有名です。 彼の墨絵は有名ですが、発色の美しさにおいても評価されており、特に鶏の絵は彼の代表モチーフの一つです。伊藤若冲の作品は、江戸時代においては一部の愛好者に支持されたものの、その斬新さから評価が分かれることもありました。 しかし、近年再評価され、色彩やデザインの独自性が際立ち、現代のアーティストやデザイナーにも影響を与え続けています。

円山応挙の絵画を買取ます。

(まるやまおきょ、1733年〜1795年)は、江戸時代中期の日本画家で、写生(リアリズム)を重視した画風を確立したことで知られています。 のちに「円山派」という一大流派になり、伝統的な絵画様式に、写実的な描写を取り入れたことが特徴です。従来の理想化された画風から一歩先に進み、実際の風景や動植物を観察し、よりリアルに描写した点が評価されています。 特に「遠近法」を取り入れた作品が注目され、その手法は西洋絵画の影響を受けつつも、日本の美意識と調和した形で発展しました。 これにより、代表作には「雪松図屏風」や「虎図」などがあります。 特に動物や風景画で高い評価を受けており、雪の積もった松や虎のリアルな姿は、写実的かつ繊細な筆使いです。円山応挙は、襖絵や屏風絵など大きな、スケールの作品でも知られています。 応挙の影響は大きく、彼の弟子や後継者たちは「円山派」を形成し、その写実的な画風は後の日本画の発展に大きな影響を与えました。

江戸絵画を買取いたします。

あなたの大切な作品を評価します 江戸絵画とは

江戸時代(1603年~1868年)は、日本の美術史において非常に重要な時期であり、多くの優秀な画家が活躍しました。江戸絵画は、伝統的な日本美術の様式を継承しながら、写実的な表現や個性的なスタイルが特徴です。

ご自宅に眠っている江戸時代の絵画があれば価値があるかもしれません。

買取対象となる江戸絵画

弊社では、以下のような作品を中心に買取を行っております。

掛軸や屏風絵、襖絵、日本画の多くは掛軸や屏風として描かれています。保管状態が良いほど高い評価を得ることが可能です。 著名な絵師による作品 伊藤若冲、円山応挙、曾我蕭白、与謝蕪村など、江戸時代を代表する画家の作品は特に高価買取の対象となります。江戸時代の浮世絵も買取対象です。葛飾北斎や歌川広重などの有名な浮世絵師の作品は、特に人気が高くなっています。

買取の流れ

査定のお問い合わせ申し込み

メールや電話でお気軽にお問い合わせください。作品の写真や情報を送っていただき、事前におおよその査定が可能です。 専門家による詳細査定 当社の専門スタッフが、お客様の作品を細かく査定します。江戸絵画に関する知識豊富なプロが、適正な価格をご提案します。 買取価格のご提案 査定後、正式な買取価格を提示させていただきます。ご納得いただけましたら、その場で買取手続きを進めさせていただきます。 お 支払いが成立した場合、速やかにお支払いをいたします。銀行振込や現金でお支払いが可能です。

**************************************

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)