2024年10月18日

石黒宗麿の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の石黒宗麿の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

石黒宗麿の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、石黒宗麿作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

鉄釉陶器の人間国宝石黒宗麿は、25歳のときに稲葉天目と称される中国宋代12世紀~13世紀の窯変天目茶碗(現在、静嘉堂文庫美術館蔵・国宝)に感銘を受けて作陶を志したと語っています。昭和3年に京都へ移り住んで以降、中国の唐・宋時代の古陶磁を研究し、幅広い陶芸技法を体得していきました。

昭和11年に京都市北部の八瀬やせに窯を移して以後はここを生涯の作陶の場とし、独創的な陶芸の世界を築き上げていきます。戦後はチョーク釉の新技法や、藍彩など低下度色釉を駆使した、従来どこにもなかった作品を創出し、自由な気分と近代感覚に溢れた、斬新で品格ある作品を生み出し続けました。

昭和30年に重要無形文化財保持者(人間国宝)の制度が誕生すると、富本憲吉、濱田庄司、荒川豊藏らと共に、陶芸界から最初の認定を受けています。 作家としての自分の表現を追求し続け、多彩な作品を生み出した石黒宗麿の芸術の魅力は今も人々から愛されています。

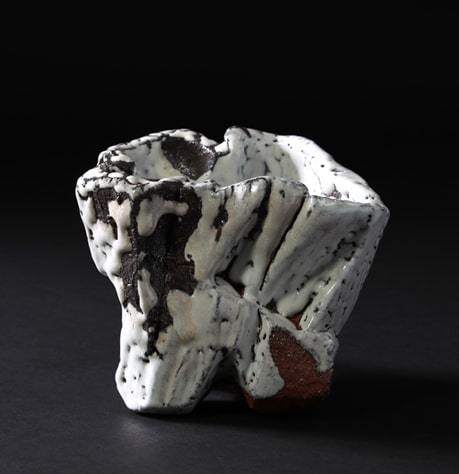

石黒宗麿 鉄釉 窯変油滴天目指掻茶碗

石黒宗麿は鉄釉陶器の重要無形文化財保持者、人間国宝に認定されました。

石黒宗麿の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.石黒宗麿の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.石黒宗麿の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせていただき、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.石黒宗麿の作品は画像で査定して頂けますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.石黒宗麿の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

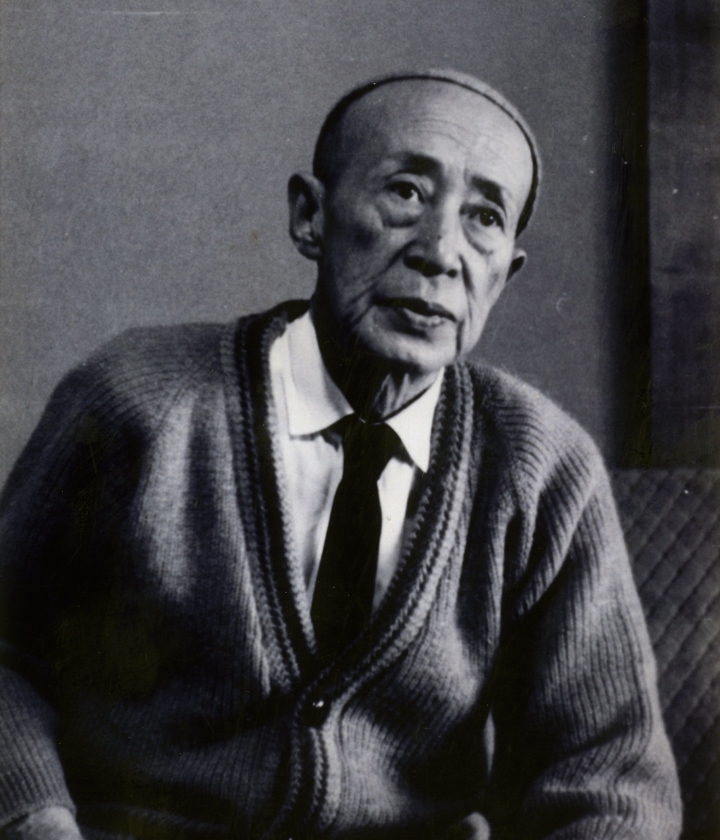

石黒宗麿 本人

」

石黒宗麿 略歴

重要無形文化財保持者、日本工芸会理事

1983年明治26年4月14日、富山県新湊の医師石黒伯の長男に生まれました。

1898年明治31年7月11日富山県立富山中学校を中退しました。

1919年大正8年ころ東京美術クラブにおいて、世界の名器として定評のある稲葉家から岩崎家に移った曜変天目茶碗、「稲葉天目」をみて感激し、陶芸に志すにいたった。

1921年大正10年5月に上京して渋谷区富ヶ谷に築窯して製陶研究にはいります。

1923年大正12年8月埼玉県比企郡に築窯、同15年2月に金沢市に移ります。

1927年昭和2年1月京都市東山に転じ、このころから小山富士夫氏らと中国、日本の古陶磁の研究に着手し、その再現に努力した。石黒宗麿は、特定の師につかず、専ら古陶磁を師として独学研究をしました。

1934年昭和9年6月からは1年間、佐賀県唐津市に滞在して古唐津とお茶碗窯復興に尽力しました。

1935年昭和10年4月10日には京都市郊外八瀬に築窯しました。

1938年昭和13年5月、中国、満州、朝鮮各地の陶磁業を視察しました。

1941年昭和16年11月、柿天目、黒定窯、河南天目、木葉天目など曜変天目からの感動に発した宋窯の研究は一応その技法を解明して完成された。こうした鉄釉にかかわる宋磁研究をもとにして品格の高い作品を発表し、他の追従を許さない境地を開拓し、また唐三彩、均窯、絵高麗、三島、唐津などの作域においてもすぐれた技術を示し幅広い活動をおこなって、陶芸界に大きな影響を与えました。

1955年昭和30年2月、鉄釉陶器の重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けた。また同年設立された社団法人日本工芸会の理事に就任し、伝統工芸の振興に力を尽しました。

1956年昭和31年2月には富山県新湊市名誉市民に推され、同年6月には陶芸研究家のために居住していた住居、工房を提供して財団法人八瀬窯を設立し、後継者の養成にあたりました。

1963年(昭和38年11月、紫綬褒章を受章。なお、晩年には社会福祉法人愛隣会を通じて、身体障害者、精神薄弱児、母子家庭、保育園などの福祉活動にも献身的に協力しました。

1968年昭和43年、勲三等瑞宝章を受章し、同年6月3日、老衰のため死去。晩年には社会福祉法人愛隣会を通じて、身体障害者や精神薄弱児、母子家庭、保育園などの福祉活動にも献身的に協力しました。墓所は八瀬霊苑。

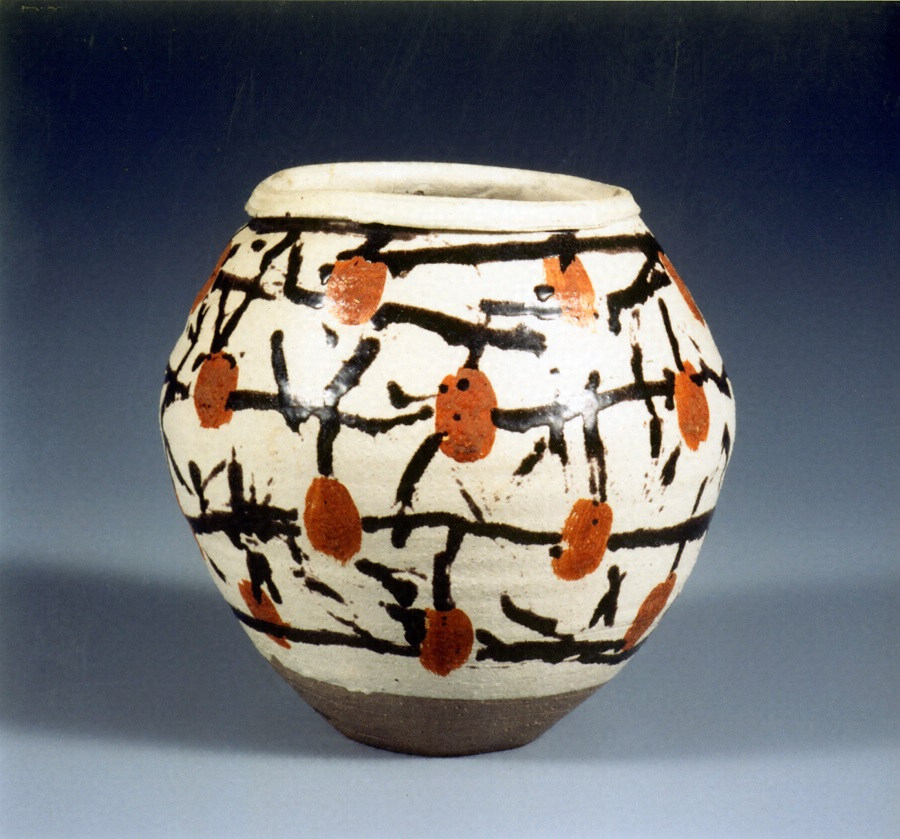

石黒宗麿 釉彩干柿文壺

彩瓷というオリジナルの技法による優品です。

彩瓷は石黒宗麿流の呼び方で、低火度焼成の彩絵、軟彩の瓷器の意と考えられています。海老茶色の干柿と黒の線のリズムが絶妙で生き生きとしています。

石黒宗麿の独創的な図案で、口縁部の特徴ある形と相まって素晴らしい活筆で絵付けをしています。

1959年 昭和34年頃の作品。

石黒宗麿 査定価格におけるポイント

石黒宗麿の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

石黒宗麿先生は鉄釉の壺が一番高値の査定価格が出来ます。30万円から200万円ぐらいの買取相場です。

ぐい呑みですと10万前後になります。板皿などは大きい割に査定価格は高いです。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。天目茶碗の作品の査定価格が上がる傾向にあります。

石黒宗麿展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

石黒宗麿先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ石黒宗麿の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月17日

加藤卓男の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品の買取りブログ

御所蔵の加藤卓男の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

加藤卓男の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、加藤卓男作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

加藤卓男は、岐阜県多治見市にある幸兵衛窯の6代を襲名した陶芸家です。 ラスター彩の復元に成功するなどし、人間国宝に認定されるほど陶芸界で功績を残しております。

作品は高く評価され、ラスター彩の作品は特に高い評価をされております。 北岡技芳堂は、加藤卓男の作品に関して深い知識があり、買取実績も多くあるため、お客様にとって損のないお取引が可能です。

売却希望の方は、骨董品買取専門店の北岡技芳堂へぜひご連絡ください。 豊富な買取実績にもとづく無料査定で 少しでも高く、お客様の満足する価格で買取いたします。

加藤卓男 ラスター彩人物唐草文鉢

加藤卓男の買取査定ポイント

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.作品が、本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.加藤卓男の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.加藤卓男の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.加藤卓男の作品は画像で査定して頂けますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.加藤卓男の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

加藤卓男 略歴

1917(大正6)年9月12日生まれ、江戸時代から続く美濃焼窯元五代目加藤幸兵衛の長男として、岐阜県土岐郡市之倉村(現、多治見市市之倉町)に生まれます。

1935(昭和10)年岐阜県立多治見工業学校(現、多治見工業高等学校)を卒業後、京都の商工省陶磁器試験所に入所します。

1937年同試験所終業後、帰郷し家業の福寿園丸幸製陶所(現、幸兵衛窯)に勤務します。

1938年より従軍。転属先の広島市で残留放射能により被爆。その後10年ほど入退院を繰り返す生活を余儀なくされました。

1954年第10回日展に「黒地緑彩草花文花瓶」を出品し初入選します。

1961年陶磁器意匠と技術の交換のため、フィンランド工芸美術学校に留学。この間、休暇を利用してはじめて中東各地の陶器の産地を訪れ、そこで古代ペルシア陶器の美に触れる。帰国後は本格的にペルシア陶、なかでもラスター彩の研究を志すようになりました。

1963年第6回新日展に出品した「花器 碧い山」が特選北斗賞を受賞します。

1964年には第3回日本現代工芸美術展で「流」が現代工芸賞を受賞します。

1965年第8回日展で「油滴花器 煌」が再び北斗賞を受賞。作家活動の一方で続けていたペルシア陶研究の成果は、昭和50年代に自身のラスター彩作品として結実。ラスター彩とともに同じペルシア系統の青釉にも取り組み、独創的なフォルムと鮮やかな青色が融合した作品を制作しました。

1980年には宮内庁正倉院事務所より正倉院三彩の「三彩鼓胴」と「二彩鉢」の復元制作を委嘱され、約7年間におよぶ研究と試作を経て復元に成功する。この経験と技術を生かし、自身の創意による三彩の仕事にも取り組みました。

1988年紫綬褒章受章。

1995(平成7)年重要無形文化財「三彩」の保持者に認定されました。ペルシア陶に魅せられ、研究のため訪れた中東の古窯址発掘現場で、織部に似た陶片を発見して以来、加藤は、ペルシアから日本へと広がる壮大なやきものの技術交流と発展史へと興味を広げました。しかし、古代のペルシア陶の技法を解明、再現することにとどまらず、作家として、古陶磁研究を自己の表現の手段として昇華させ、清新な現代の陶芸を創造した点で高く評価されます。朝日陶芸展をはじめとして国際的なコンペティションでたびたび審査員を務め、陶芸界のリーダー的存在として果たした役割も大きいです。トルコ、イスタンブールの国立トプカプ宮殿博物館(1986年)をはじめ国内外で開催した個展多数。

2002年4月1日から30日まで『日本経済新聞』に「私の履歴書」を連載(『砂漠が誘う―ラスター彩遊記』日本経済新聞社、2002年加筆所収)、作品集に『ラスター彩陶 加藤卓男作品集』(小学館、1982年)がある。没後、岐阜県現代陶芸美術館で回顧展「加藤卓男の陶芸展―陶のシルクロード」(2006年)が開催されました。

2005年(平成17年)1月11日、87歳没。故人として第五回織部賞特別賞を受賞。卓男は、1月11日午前11時45分、肺炎のため岐阜県多治見市の病院で死去しました。享年87。

加藤卓男最 正倉院復元三彩貼花文花入 最晩年の作品

加藤卓男の中で最も代表的かつ重要無形文化財保持者にも認定された三彩の作品です。遥か遠くシルクロードに想いを馳せ異国を感じさせるような鮮やかな発色が抜群に美しく、花を入れる花瓶というよりもこれだけで芸術品として堂々とした作品といえます。

加藤卓男の買取り査定

加藤卓男の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

加藤卓男先生はラスター彩と三彩が査定価格が一番高いです。10万円から60万円ぐらいの買取相場です。ぐい呑みですと3万前後になります。板皿などは大きい割に査定価格は低いです。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。釉薬の華やかな、色目の良い作品の査定価格が、上がる傾向にあります。加藤卓男展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

加藤卓男先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ加藤卓男の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月16日

鈴木蔵の作品を買取り致します。北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

北岡技芳堂は、陶芸家 鈴木蔵先生作品を鑑定・買取りを強化中です。

鈴木蔵の作品に精通した専門の鑑定士が丁寧に査定致します。もし鈴木蔵の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談下さい。

先代様の鈴木蔵のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた鈴木蔵の作品、志埜(志野)などの陶芸作品を、遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、片付けなど、ご所蔵の鈴木蔵の作品を正当な評価で売却したい方、後悔しないように、当店にご相談下さい。 誠意を持って、ご要望に沿うよう、高価買取をさせて頂きます。 出張買取のご希望の方は事情をお聞かせいただきご訪問させていただきます。

鈴木蔵 志野茶碗

「志野には日本人の美意識の独自さと素晴らしさがある」と語る鈴木藏。作品を作るなら「新しくて、力強いもの」という姿勢を崩さず、古来の日本人の感性を現代の作品へと表現しています。

略歴 鈴木蔵(すずきおさむ)

1934年生まれ、美濃焼の産地として知られる岐阜県土岐市駄知町にて、釉薬の研究者であり岐阜県の陶磁器試験場の技師でもある鈴木通雄の長男として生まれます。

1953年(昭和28年)、岐阜県立多治見工業高等学校窯業科を卒業後、父・通雄が技術部長を任されていた丸幸陶苑試験室(幸兵衛窯関連会社の一般生活陶器製造会社)に入社します。窯業開発研究室の助手として働きながら陶土や釉薬などについて学び、陶芸の基礎的な知識を本格的に身につけます。さらに、五代目加藤幸兵衛(加藤卓男の父)から作陶の教え受け、荒川豊蔵や加藤土師萌などに師事するなど制作にも励みました。志野焼や織部焼への関心が高く、大平、大萱、九尻にある桃山時代の古窯跡を探索してその制作技法を研究しました。

1959年(昭和34年)に初出品した現代日本陶芸展にて佳作を受賞します。

1962年(昭和37)チェコ国際陶芸展でグランプリを受賞するなどの功績をあげます。

1968年(昭和43年)に独立。桃山時代の半地下式穴窯を研究した成果を取り入れた独自のガス窯を築いて焼成方法を研究するなど、現代的な技術を用いた新たな志野焼の開発に取り組みます。

1982年(昭和57年)には日本陶磁協会金賞を受賞します。

1987年(昭和62年)には芸術選奨文部大臣賞を獲得します。

1994年(平成6年)6月27日に重要無形文化財(人間国宝)「志野」保持者に認定されます。

1995年(平成7)に紫綬褒章を受章します。

2006年(平成18年)4月に旭日中綬章を受章します。

鈴木蔵の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.鈴木蔵の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.鈴木蔵の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.鈴木蔵の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.鈴木蔵の作品ではありませんが買取りしていたかけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

鈴木蔵 志野茶碗

「志野は日本で生まれた独特の創作であり、日本人の感性、美意識といった最も基本的なすべてが凝縮されている」。鈴木蔵のこの言葉は、志野の本質を突くものであり、簡潔な表現の背景には、半世紀にわたる伝統との対峙があり、積み重ねた思いを凝縮した深みがあります。

鈴木蔵の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させいただいてております。

3.鈴木蔵作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせていただきます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

鈴木蔵 査定価格におけるポイント

鈴木蔵の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

鈴木蔵先生はお抹茶茶碗が一番高値の査定価格が出来ます。30万円から70万円ぐらいの買取相場です。

ぐい呑みですと10万前後になります。板皿などは大きい割に査定価格は低いです。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。釉薬の赤が華やかな作品の査定価格が、上がる傾向にあります。鈴木蔵展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

鈴木蔵先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ鈴木蔵の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月15日

中里太郎右衛門の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

中里太郎右衛門の陶芸作品を鑑定させて頂き、高価買取致します。

ご所蔵の中里太郎右衛門の売却を検討されておりましたら鑑定させて頂き、査定を致しまして、高価買取致します。

特に12代 中里太郎右衛門(無庵)13代中里太郎右衛門(逢庵)の陶芸作品を買取り致します。その中でも川喜田半泥子と交流のあった中里無庵の茶碗は特別に高価買取が可能となります。

中里太郎右衛門の歴史

現代に古唐津を蘇らせた伝統ある窯元 中里家の始まりは今から約400年前、江戸時代初期に遡ります。 当時陶工をしていた中里又七(のちの初代・中里太郎右衛門)が窯を開き、作陶に従事したことから始まりました。

しばらくは藩からの保護を受けていた唐津焼ですが、1734年から幕末にかけて、将軍家および高家への献上品としてのみ焼くことが許されるようになります。 この「献上唐津」により、多くの窯が閉鎖します。中里家のみが古唐津を伝承する形になりました。

このような経緯によって一時は途絶えてしまった古唐津ですが、1927年に12代目・中里太郎右衛門を襲名した中里無庵の働きにより、再び息を吹き返すことになります。

中里無庵は佐賀県や長崎県の唐津窯跡を調査することで、古唐津の技法を研究し、復興させました。また、唐津焼特有の「叩き技法」を用いて、従来と異なる新たな作風も生み出しています。

こうして現代に蘇った古唐津の技法は、13代目太朗右衛門、14代目太朗右衛門へと代々受け継がれ、現在に至ります。

中里無庵 茶碗

箱書きは太郎右衛門と書いてあるより無庵の箱書きのが高値で買取りできます。

中里太郎右衛門の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.中里太郎右衛門の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.中里太郎右衛門の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが査定は低くなります。

Q.中里太郎右衛門の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.陶芸作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

中里太郎右衛門の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営にコストを削減しておりますので高価買取させていただいております。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させいただいてております。

3.独自販売戦略があり、専門知識とデータにて適正価格にて買取りさせていただきます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

10年前に中里太朗右衛門窯に行った時の写真です。

初代 中里又七 生没年不詳初代中里又七は肥前国唐津藩の御用焼物師の陶家です。

1720年(享保5)に5代中里喜平次が記した古文書(中里家蔵)によれば、 同じ高麗人の矢作や彦右衛門達と文禄年間1592年~1596年に伊万里市に「田代窯」を開窯した後、 大川原窯に移って岸岳直系の古唐津を焼成しました。 又七達が唐津藩主・寺沢志摩守広高の御用窯に任ぜられたのは1615年(元和元)とされ、 椎ノ峰窯へ移って寺澤氏の御用焼物師を務めました。

2代 中里太郎右衛門 生没年不詳

3代 中里甚右衛門 生年不詳~1703年(元禄16)

4代 中里太郎右衛門 生年不詳~1744年(延享元)

5代 中里喜平次 1691年(元禄4)~1757年(宝暦7)

6代 中里太郎右衛門 生年不詳~1786年(天明6)

7代 中里陶司 生年不詳~1823年(文政6)

8代 中里尚徳 生年不詳~1827年(文政10)

9代 中里太郎右衛門 生年不詳~1872年(明治5)

10代 中里一陶 生年不詳~1879年(明治12)

11代 中里太郎右衛門 1854年(安政元)~1924年(大正13)

11代中里太郎右衛門は捻り細工を専門としており、 猿、虎、牛、達磨、柿本人麻呂等の陶彫が残されています。 「からつ天祐作」の銘が多いです。

中里太朗右衛門窯

中里太郎右衛門窯の工房敷地内には、五代中里喜平次が築窯した「国指定史跡 唐人町御茶盌窯」があり、見学することができます。

12代 中里太郎右衛門(無庵) 1895年(明治28)~1985年(昭和60)

本名を中里重雄といいます。 代々当主が受け継ぐ名称が 中里太郎右衛門です。 そのため、中里無庵は隠居してから名乗るようになった名称です。 11代の次男として生まれた中里無庵は有田工業学校を卒業すると唐津窯業株式会社や唐津煉瓦株式会社で技師として勤務しながら基本的な陶技を習得していきました。

長男が家督を継がずに別の道へと進んだため、家を継承する事になり、材木商・無津呂家の養嗣子となっていましたが、父親が亡くなると12代を継承しました。

12代となってからは藩政の時代から使用してきた御茶碗窯を再建して新しく倒焔式石炭窯を築き、古唐津窯跡の発掘調査を行い、長らく途絶えていた古唐津の叩きの技法を完成させるなど功績を残しています。

こうして桃山時代の素朴で力強い作風に魅了された中里無庵は、日本陶磁上の歴史にも名を残した唐津焼の第一人者として知られるようになり、今日における唐津焼の隆盛の功績によって唐津無形文化財や重要無形文化財「唐津焼」保持者の認定を受けるまでになります。

主に茶陶を中心に制作を行っており、叩きの技法を駆使した壷や大花瓶などは高く評価され、彫塑的な表現に優れた獅子置物などにも秀作を残しています。 1959年には京都大徳寺にて得度して号「無庵」を拝領すると長男・忠夫に家督を譲り、以後は独自の作陶に没頭しました。

中里無庵 朝鮮唐津一重口水指

昭和2年に十二代太郎右衛門を継ぎ、昭和44年には大徳寺で得度し無庵の号を受け、太郎右衛門を息子に譲った後に「無庵」を隠居名とした。

13代 中里太郎右衛門(逢庵)1923年(大正12年)5月31日〜2009年(平成21年)

日本芸術院会員。本名中里忠夫。日本工匠会会長。国際陶芸アカデミー会員。中里無庵の長男であり、弟の中里重利、中里隆も陶芸家、自身の長男忠寛もまた14代中里太郎右衛門です。

進学に際しては後の作陶力向上のため絵画能力を重視した父無庵の意見により佐賀県立唐津中学校を経て美術学校である官立東京高等工芸学校工芸図案科に入学した経緯があります。

戦時中の1943年(昭和18年)には宮崎県の航空教育隊に入営、所属部隊が1945年5月に台湾の台北空港に展開、そのまま現地で終戦し1946年(昭和21年)まで台中で捕虜生活を経験しました。

古唐津再興を成した実父中里無庵の跡を継ぎ古唐津焼を研究し、その中でも「叩き」の技法を基本として独自の作風を築きました。しかしながら父より受け継いだ古唐津スタイルの伝統を堅持しつつも芸術性の高いモダンな唐津焼を求めました。

また作陶の傍らで唐津焼の起源を精力的に研究したことでも知られており、東南アジアなどを踏査した研究成果を多くの著作論文にまとめ積極的に発表し、2004年には提出した博士論文「唐津焼の研究」が京都造形芸術大学に認められ博士号を取得しました。

中里逢庵 唐津三島掻落し辰砂魚文偏壺

中里太朗右衛門の鑑定買取り評価

中里太朗右衛門の概要 日本の陶芸家で、特に美しい茶碗や器などの陶芸作品で知られています。また、彼の作品は茶道に関連するものが多く、その美術的価値は高く評価されています。

中里太朗右衛門の作品は、その独自のスタイルと希少性から、美術市場でも人気があり、コレクターの間で高い評価を受けています。

中里太朗右衛門の買取の査定プロセス

買取の際は、まず専門の鑑定士が作品の状態、年代、(落款)の有無、来歴などを評価します。特に有名な茶碗や、展覧会で展示されたことのあるもの作品などは、より高い査定額が期待できます。

市場価値 中里太朗右衛門の作品は、美術オークションや個人コレクター間での取引が盛んです。市場の動向や、最近の取引例を参考にしつつ、適正な価格を提案することができます。

作品の状態

陶芸作品は保存が価値に大きく影響します。欠損やひび割れの状態、修復の跡などにも価格に影響しますので、状態が良好な作品である事は、より高額での取引が可能です。

買取の流れ

まずは作品の写真や詳細を送って頂くか、直接査定をさせていただきます。作品の箱や付属品の写真もありますと詳しくご説明できます。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月14日

三輪休雪の作品を買取りいたします。北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

お持ちの三輪休雪の陶芸作品を、大切にしてくださる次のお客様へ橋渡し致します。高価買取りさせて頂きます。

三輪休雪は、近代陶芸の重要な人物であり高い人気があります。北岡技芳堂では三輪休雪の作品を高く評価して買い取りしています。 特に三輪休雪を代表する作品は高価買取いたします。 三輪休雪は萩焼独特の品格をもつ優れた作品を制作しております。

萩焼の代表的な作家で、しかも歴史も古く、茶碗を中心に水差や茶入などの作陶作品があります。

三輪休雪(みわ きゅうせつ)とは、山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が代々襲名している名跡です。三輪窯は、江戸時代寛文年間に起こったと言われ、代々坂高麗左衛門の坂窯と共に萩藩の御用窯を務めていた由緒ある窯元です。 10代、11代の三輪休雪は、重要無形文化財「萩焼」の保持者です。

10代三輪休雪の茶碗

10代休雪の功績として「休雪白」と呼ばれる白萩釉を生み出した事にあります。休雪白は通常の白萩釉に比べ、焼き上がり時に降り積もる雪のようなふくよかな仕上がりになります。

三輪休雪の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.三輪休雪の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.三輪休雪の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせていただき買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.三輪休雪の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.三輪休雪の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

初代舜陶軒休雪

1630(寛永7)年~1705(宝永2)年 初代舜陶軒休雪は赤穴内蔵之助の子として生まれました。 本名を忠兵衛利定、号を休雪・普入といいます。 祖父は文禄・慶長の役の際に毛利一門の宍戸元続によって召致されてきた渡来陶工で、 石見国(島根県西部)で陶業を営んでいましたが、 毛利輝元の萩入封に際して蔵之助は萩に移住して小丸山に築窯したとされています。

1663(寛文3)年に佐伯家と共に萩藩の御雇細工人として召し抱えられました。

1682(天和2)年に初代佐伯半六が死去して2代となる子が幼少の為、 藩命により無田ヶ原の佐伯窯を継承して現在に至るまで陶業を続けています。 三輪家が佐伯窯を継承した事で2代佐伯半六は松本御用窯(松本萩)に従事しましたが、 3代佐伯半六の時に大釜という地に築窯して独立しました。 3代佐伯半六は赤川助右衛門の孫・赤川四郎右衛門の次男として生まれます。坂家の養子から佐伯家の養子となりましたが、

1700(元禄13)年、3代藩主・毛利綱広の命で京都に赴いて樂家の樂吉左衛門で技法を伝習しました。 李朝陶技に樂焼を導入するという萩焼技術史上において画期的な事項となりました。 以後、三輪家では代々藩主の求めに応じて樂焼も制作されました。

2代 弥兵衛利成 生年不詳~1728(享保13)年 2代弥兵衛利成は初代三輪休雪の三男として生まれました。

1745(延享2)年に佐伯家の先祖である「林姓」に改姓して「林半六」と名乗りました。

3代 忠兵衛利以 生年不詳~1729(享保14)年 3代忠兵衛利以は初代三輪休雪の長男として生まれました。

4代 休雪利之 生年不詳~1764(明和元)年 4代休雪利之は3代忠兵衛利以の養子となりました。 1744(延享元)年、藩命で初代三輪休雪に続いて京都の樂家で技法を伝習しました。

5代 勘七利近 生年不詳~1803(享和3)年

1817(文化14)年の6代林半六の時に子息出奔の咎によって林家は断絶しました。

6代 両蔵利武 生年不詳~1845(弘化2)年

7代源太左衛門利興 生年不詳~1865(慶応元)年

8代 雪山泥介 1840(天保11)年~1921(大正10)年 8代雪山泥介は本名を陶蔵、泥介とも名乗りました。 1865(慶応元)年、三輪家8代を襲名しました。 青年時代は高杉晋作の率いた奇兵隊に身を投じた程の客気でしたが、 健康上から国事を諦めて家業に復帰しました。 磁器製造の技術もあったとされ、東光寺焼等の他窯指導も行っています。 幕末から明治にかけての激動期に活躍した名工として知られており、 10代三輪休雪の指導も行いました。

9代三輪雪堂(雪山の子 ?~1927年)

10代三輪休和(本名邦廣、第9代雪堂の次男、人間国宝 1927年~1967年)

11代三輪壽雪(本名節夫、第9代雪堂の三男、人間国宝 1967年~2003年)

11代三輪休雪の茶碗

10代休和、11代寿雪共に川喜田半泥子と親しく共に三重県津市の千歳山まで何度も訪れたみたいです。

12代三輪龍氣生(本名龍作、第11代壽雪の長男 2003年~2019年)

13代三輪休雪(当代、本名和彦、第11代壽雪の三男 2019年~)

現在も続き当代も現在もご活躍されております。

12代 三輪休雪は、11代 三輪壽雪の長男として生まれました。本名は龍作。号は休雪といいます。 「萩焼」の人間国宝となった伯父の休和(10代休雪)と父の作陶姿を小さい頃から見て萩焼固有の技法に親しんでいました。 1967年、東京藝術大学大学院修了展に処女作であるオブジェ陶のハイヒールを「花子の優雅な生活」と題して発表しました。 1974年、山口県萩市椿東上野に築窯しました。 1980年茶陶制作を開始し、1992年に黒陶に色彩を加えた技法「黒陶彩」を発表。 2003年に12代三輪休雪を襲名します。 休雪は、萩焼の伝統的要素を取り入れつつ、自己の感覚を交え制作活動を繰り広げました。

12代 三輪休雪の水差

13代三輪休雪は、1951年、山口県萩市に十一代三輪休雪(壽雪)の三男として生まれる。1975年に米サンフランシスコ・アート・インスティテュートに留学。1981年に帰国後、「不走庵 三輪窯」において作陶に入る。萩焼の概念を打ち破る独創的な表現が常に注目を集めてきた。2019年、十三代三輪休雪を襲名します。

13代 三輪休雪《エル キャピタン 茶碗》2020年

13代三輪休雪になるとどうやってお茶を飲むのだろうと考えてしまいますが・・・・

先代、先先代の真似をしても仕方がありません。

しかし、迫力がありますね!

北岡技芳堂では、三輪休雪の作品の鑑定、査定、買取りを行っております。

当店では、歴代の三輪休雪の萩焼作品を、確かな鑑定と丁寧な査定を行い、お客様にご満足いただける高価買取をさせて頂いております。

以下に、買取の流れと査定・査定についてご説明させていただきます。

1. 無料査定・鑑定のご依頼

三輪休雪の作品の査定・鑑定を無料で承ります。お電話での簡易査定、写真で詳細情報をメールで送信していただくか、直接店舗にお持ちください。場合によって出張査定をさせて頂きます。

2. 専門家による評価と査定

専門家が、作品の状態や制作された時代、箱書きの署名、真贋を確認させて頂きます。その上で現金で買取りを行います。

三輪休雪の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.三輪休雪の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

三輪休雪 査定価格におけるポイント

三輪休雪の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

三輪休雪の作品は窯で出来る景色が重要で景色が鮮やかで綺麗な作品に高値の査定価格がつきます。

11代、12代、13代三輪休雪の作品が人気があります。

10万円から30万円ぐらいの買取相場です。ぐい呑みですと110万前後になります。

初期の作品は査定価格が低くなります。

鬼萩茶碗が高価格になる傾向にあります80万円の高値が付いたこともあります。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

三輪休雪の作品は焼き上がりの景色を重要とします。上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。

三輪休雪展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

三輪休雪の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ三輪休雪の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただく。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)