2024年10月23日

清水卯一の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取ブログ

御所蔵の清水卯一の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

清水卯一の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、清水卯一の作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

清水卯一の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談下さい。 先代様の清水卯一のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた清水卯一の作品を鑑定して買取り致します。

陶芸作品を、遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、片付けなど、ご所蔵の清水卯一の作品を正当な評価で売却したい方、後悔しないように当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

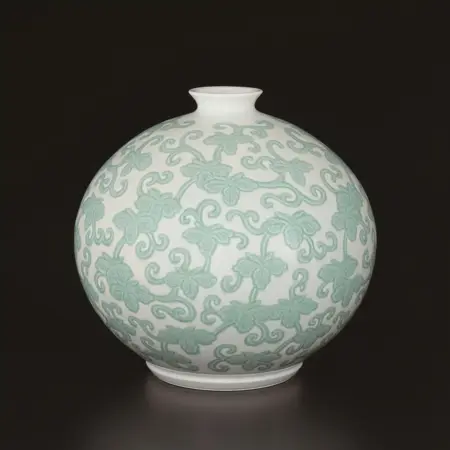

清水卯一 蓬莱掛分壺

当時鉄釉の焼成は還元炎による焼成が一般的であったなか、清水卯一は酸化炎での焼成に成功します。

昭和45年大気汚染防止法の施行により京都の市街地で登り窯が使えなくなったことを一つの契機に、滋賀県志賀町へ移り蓬莱窯を築きました。

若い頃からの念願であった登り窯を築き、以後堰をきったように新しい釉薬に挑戦していきます。

清水卯一の作陶へのこだわりは、比良山系の山中を探し回って見つけた、陶土、磁土、石、など素地です。

様々な方法を試行錯誤して釉薬の発色を追求しました。

そして氷裂貫入の青磁、青白磁に近い釉薬の蓬莱磁、そして黄蓬莱など、釉薬や素地土の素材の内部にあるものを導き出すように美しい色釉を創出しました。

清水卯一の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.清水卯一の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.清水卯一の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.清水卯一の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただけます。

Q.清水卯一の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

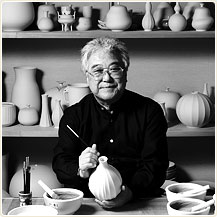

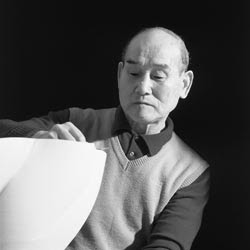

清水卯一 本人

陶芸家で鉄釉陶器の重要無形文化財保持者(人間国宝)の清水卯一は、師匠の石黒宗麿の影響を受けた事の一つに、「作陶に必要な材料をすべて自分で賄う」というものがあります。

自分に合う土や石を探し続け、焼成具合や試験を徹底して繰り返し行うなど、若い頃から素材への執着は相当なものでした。

清水卯一の芸術は素材から滲み出た個性にあると言っても過言ではないのです。

清水卯一 略歴

1926年(大正15)年3月5日、京都市東山区五条橋に、京焼陶磁器卸問屋を営む父清水卯之助、母モトの長男として生まれます。

1937年11歳のときに父が病死する。

1938(昭和13)年に家業を継ぐため立命館商業学校へ入学するが、作陶に興味を抱き、近隣の轆轤師宮本鉄太郎を知ります。

1940年には同校を2年修了とともに中退し、14歳で石黒宗麿に師事し、通い弟子となる。しかし戦時体制の強化に伴い、数ヶ月で五条坂から八瀬への通い弟子を中断し、自宅に轆轤場を設けて作陶を始めます。翌年、伏見の国立陶磁器試験場に伝習生として入所し、日根野作三、水町和三郎らの指導を受けます。

1943年には京都市立工業試験場窯業部の助手となるが、終戦を機に辞職し、自宅を工房にして作陶を再開します。

1947年、前衛的な陶芸家集団「四耕会」の結成に参加します。

1949年には、「緑陶会」「京都陶芸家クラブ」などの結成にも参加します。

1951年には第7回日展に初入選

1955年の第11回展まで出品。同年、第2回日本伝統工芸展に石黒の推薦を受けて出品します。

1957年には日本工芸会正会員となります。翌年の第5回展の奨励賞をはじめ、第7回展では日本工芸会総裁賞、第9回展では優秀賞朝日新聞社賞を受賞するなど、若手の実力派としてふさわしい創作性豊かな作品を発表し評価を得ます。

1955年には日本陶磁協会が新設した第1回日本陶磁協会賞を受賞

1959年のブリュッセル万国博覧会でグランプリ受賞

1962年のプラハでの国際陶芸展で金賞、63年のワシントン国際陶磁器展で最高賞

1967年イスタンブール国際陶芸展でグランプリを受賞するなど、めざましい活躍をみせる。この頃の作品は主に、鉄釉や柿釉、天目などの鉄釉系技法に基づくもので、轆轤挽きによる端正なフォルムと融合させて独自の世界をつくり上げました。

1970年には、滋賀県志賀町の蓬莱山麓へ工房を移転し、念願であった登窯を築窯。またガス窯も設けて蓬莱窯と名付け、さまざまな作品を制作する場とする。この移転が転機となり、自宅周辺で採集した陶磁器に適した土や釉薬を新たな素材として加え、さらに作域を広げる。

1973年の第20回日本伝統工芸展では、蓬莱の地土を使った「青瓷大鉢」の評価と、これまでのすぐれた制作の展開に対する評価によって20周年記念特別賞を受賞。その後も土と釉薬の研究に情熱を傾け、青瓷、鉄耀、蓬莱耀、蓬莱磁など、伝統的な技術と豊かな創造力による意欲的な作品を次々に発表し高い評価を受ける。

1985年には石黒宗麿に続いて二人目となる、「鉄釉技法」で重要無形文化財保持者に認定される。

1989(平成元)年、ポーラ伝統文化振興財団が記録映画「伝統工芸の名匠シリーズ・清水卯一のわざ-土と炎と人と」を制作します。

1992年には京都市文化功労者表彰を受けます。

1999年、1940年から1998年までの作品147点を滋賀県立近代美術館に寄贈。とくに認定後は、日ごろの仕事の積み重ねを大切にする姿勢を説きながら、若手陶芸家の指導に蓬莱窯を開放するなどして、積極的に後進の育成にも尽力しました。

2004年2月18日、2月18日午後11時、大腸がんのため滋賀県滋賀郡志賀町(現大津市)八屋町の自宅で死去した。享年77。

清水卯一 蓬莱燿茶碗

銀色の煌めきが満天の星を象徴するかのような高雅で幻想的な茶碗です。

触れると切れそうな程の鋭く厳しい造形に艶を帯びた黒釉がたっぷりと掛かり、見込みには虹彩を覗く事ができます。

清水卯一の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.清水卯一の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

清水卯一 査定価格におけるポイント

清水卯一の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

清水卯一の作品は窯で出来る景色が重要で景色が鮮やかで綺麗な作品に高値の査定価格がつきます。

10万円から30万円ぐらいの買取相場です。ぐい呑みですと3万前後になります。

大壺大きければ大きいだけ高値が付く傾向にあります80万円の高値が付いたこともあります。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

清水卯一の作品は焼き上がりの景色を重要とします。上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。

模様が強く出ている作品が高値の傾向にあります。清水卯一展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

清水卯一の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ清水卯一の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月22日

徳田八十吉の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の徳田八十吉の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

徳田八十吉の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、徳田八十吉の作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

徳田八十吉の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談下さい。 先代様の徳田八十吉のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた徳田八十吉の作品を鑑定して買取り致します。

陶芸作品を、遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、片付けなど、ご所蔵の徳田八十吉の作品を正当な評価で売却したい方、後悔しないように当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

三代徳田八十吉 本人

『戦後しばらく、経済は社会主義、文化は抽象化への全盛でした。 私の周辺でも必然の流れと信じ、誰も疑わない時代でした。 具象から完全抽象に至る論理は、若者にとって大きな魅力と説得力がありました。 私には「九谷に描かれる絵」は、抽象でなければならなかったのです。 若い時、「アーチストの道は棄ててクラフトマンの道を歩こう」と思った私でしたが、「クラフトも創作に徹すればアートへの道が開けるかもしれない」という淡い思いもありました。 齢七十、遺された人生を、一生懸命、淡々と生きてゆきたいと思っています。 「作家の年輪は作品の積み重ね」です。 少しでも大きくなればと思っています。ご高覧を乞います』

三代徳田八十吉

三代徳田八十吉 彩釉

彩釉の技法は、九谷焼の伝統を受け継ぎつつも、より現代的な美意識に応えるために発展しました。重要無形文化財(人間国宝)にも指定された三代徳田八十吉は、この技法の確立者として広く知られています。三代徳田八十吉は、九谷焼の五彩を駆使しつつ、新たな色彩の表現を追求し、彩釉技法を独自に進化させました。

三代徳田八十吉先生の生涯を通じた作品制作は、九谷焼の技術と美学を一層高めるものとなりました。特に「燿彩」シリーズは、九谷焼の伝統的な色彩を基盤にしながらも、色彩の層を重ねることで、まるで光が内部から溢れ出るかのような透明感を持つ作品をとなっています。

彩釉は従来の九谷焼には見られなかった新しい表現であり、国内外で高い評価を受けました。その深い色合いは、九谷焼の印象に革新をもたらしたとされており、その美しさは今日でも多くの人々を魅了し続けています。

三代徳田八十吉の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.三代徳田八十吉の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.三代徳田八十吉の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.三代徳田八十吉の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただけます。

Q.三代徳田八十吉の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

三代徳田八十吉 耀彩

作品の色彩と輝きからも分かるように、耀彩とは「光り輝く色という意味」です。

三代徳田八十吉は祖父から伝授された九谷五彩の赤を除く四彩で作品づくりをします。

同系色の釉薬を重ね合わせ、順に配置していくことでグラデーション効果をつくりだします。

三代徳田八十吉は従来の九谷の特徴である色絵の概念を超え、自分らしい作品を作ろうと古九谷の色の確認を行っていたとき偶然発見したのがこの耀彩でした。

新しいことに取り組むことでおこる失敗と新発見、微妙な釉薬の色彩変化と通常の上絵窯よりはるかに高い温度での焼成方法、これが耀彩を完成させる要因となりました。

三代徳田八十吉 略歴

1933(昭和8)年9月14日、石川県能美郡小松町字大文字町(現、小松市大文字町)に二代徳田八十吉の長男として生まれます。本名正彦。

生家は、祖父の初代徳田八十吉(1873―1956)、父の二代徳田八十吉(1907―97)と続く九谷焼の家系で、初代八十吉は1953年に「上絵付(九谷)」の分野で国の「助成の措置を講ずべき無形文化財」に選定されています。

古九谷再現のための釉薬の研究と調合に取り組んだ祖父と陶造形作家として日展を中心に作品を発表し富本憲吉にも学んだ父のもとで育った三代徳田八十吉は、1952年4月に金沢美術工芸短期大学(現、金沢美術工芸大学)陶磁科へ入学します。

1954年3月に同大学を中退し、父・二代八十吉の陶房で絵付技術を学びます。

1955年の秋、病に倒れた祖父・初代八十吉から上絵釉薬の調合を任されて翌年2月祖父が亡くなるまでの数ヶ月間に釉薬の調合を直接教わりました。

本格的に陶芸の道に進む意志を固めたのは1957年で、すでに1954年から日展に出品していたが、9度の落選を経験した後、63年第6回日展に器「あけぼの」を出品して初入選(以後6回入選)。初入選作品は鉢型の器の外面を口縁に沿って上から下に青、黄、緑、紺と色釉を塗り分けたもので、色釉のグラデーションを初めて試みたという点で重要です。しかし、後に代名詞となる「燿彩」に見られる自己の様式、すなわち特有の透明感のある色調と段階的な色彩の変化を確立するまでには、ここから1980年代前半にいたる上絵釉薬の調製法と絵付・焼成法に関する研究と技の錬磨が必要でした。

焼成法に関する大きな変化は電気窯の使用です。当初は父の薪窯(色絵付)で焼成をしていたが、薪窯の温度を上げることに限界を感じ、1969年に独立して小松市桜木町に工房兼自宅を構えた際、電気窯による高温焼成を始めました。素地は1280度で固く焼き締めた薄い磁器を用い、色釉の美しさを効果的に見せるため、研磨の工程では器表面の微細な孔なども歯科医の用具にヒントを得た独自の手法で全て整えて平滑な素地を実現しました。上絵付の焼成は1040度に達する上絵としては極めて高い温度で行い、ガラス釉の特質を活かした高い透明感と深みのある色調を表出しました。色釉は古九谷の紫、紺、緑、黄、赤の五彩のうち、赤はガラス釉でないため使わず、残りの四彩を基本とし、少しずつ割合を変えて調合することで200を超える中間色の発色が可能になりました。こうした技術の昇華を経て生まれたのが「燿彩」という様式でです。それは花鳥をはじめとする描写的な上絵付による色絵の世界を超えて、九谷焼が継承してきた伝統の色そのものの可能性を広げたいという探求心が結実した色釉のグラデーションによる抽象表現の極みであり、1983年から「光り輝く彩」の意を込めたこの作品名を使うことが多くなりました。

2003年の古希記念展の後は「耀彩」と表記します。

1971年の第18回日本伝統工芸展に初出品して「彩釉鉢」でNHK会長賞を受賞します。翌年に日本工芸会正会員となる(以後38回入選)。

1977年の第24回日本伝統工芸展に「燿彩鉢」を出品して日本工芸会総裁賞

1981年の第4回伝統九谷焼工芸展に「彩釉鉢」を出品して優秀賞

1983年の第6回伝統九谷焼工芸展に「深厚釉組皿」を出品して九谷連合会理事長賞

1984年の第7回伝統九谷焼工芸展に「深厚釉線文壺」を出品して大賞

1985年に北国文化賞

1986年に日本陶磁協会賞、同年の第33回日本伝統工芸展に「燿彩鉢「黎明」」を監査員出品して保持者選賞

1988年に第3回藤原啓記念賞

1990(平成2)年に小松市文化賞、同年の’1990国際陶芸展に「燿彩鉢「心円」」を出品して最優秀賞

1991年の第11回日本陶芸展に「燿彩鉢「創生」」を推薦出品して最優秀賞(秩父宮杯)

1993年に紫綬褒章

1997年にMOA岡田茂吉大賞などを受賞

1986年に石川県九谷焼無形文化財資格保持者

1997年に国の重要無形文化財(人間国宝)「彩釉磁器」保持者に認定されました。小松市の名誉市民に推挙されました。

1994年6月に日本工芸会理事(~2004年6月)、1998年4月に日本工芸会石川支部幹事長(~2006年4月)

2004年6月に日本工芸会常任理事(~2008年6月)に就任

2005年に九谷焼技術保存会(石川県無形文化財)会長

2007年1月に小松美術作家協会会長、同年3月に財団法人石川県美術文化協会名誉顧問に就任。海外展への出品も多く、

1991年に国際文化交流への貢献が認められ外務大臣より表彰された後も2007年の大英博物館「わざの美 伝統工芸の50年展」にともなって「私の歩んだ道」と題する記念講演を行うなど最晩年まで貢献を続けました。

2009年8月26日午前11時04分、突発性間質性肺炎のため石川県金沢市下石引町の金沢医療センターで死去した。享年75。

2010年7月22日から9月6日に石川県立美術館で「特別陳列 徳田八十吉三代展」(同館主催)

2011年1月2日から12年1月29日に横浜そごう美術館、兵庫陶芸美術館、高松市美術館、MOA美術館、茨城県陶芸美術館、小松市立博物館、小松市立本陣記念美術館、小松市立錦窯展示館で「追悼 人間国宝 三代徳田八十吉展―煌めく色彩の世界―」(朝日新聞社・開催各館主催)が開催されました。

三代 徳田八十吉 耀彩小紋八角香炉

「香炉」は茶道で使われたりその形の美しさから観賞用としてもコレクターが多く評価も高いです。

「古九谷冩意卓形香爐」「燿彩香炉」「燿彩獅子撮み大香炉」など「香炉」作品は特に高価買取をさせて頂きます。

三代徳田八十吉の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.三代徳田八十吉の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

三代徳田八十吉 査定価格におけるポイント

三代徳田八十吉の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

三代徳田八十吉先生の作品は窯で出来る景色が重要で景色が鮮やかで綺麗な作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から200万円ぐらいの買取相場です。ぐい呑みですと3万前後になります。

正彦サインの初期の作品は査定価格が低くなります。

大皿は大きければ大きいだけ高値が付く傾向にあります300万円の高値が付いたこともあります。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

九谷焼は窯の焼き上がりの景色を重要とします。上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。

模様が強く出ている作品が高値の傾向にあります。三代徳田八十吉展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

大皿は大きければ大きいだけ高値が付く傾向にあります300万円の高値が付いたこともあります。

制作年代

三代徳田八十吉先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ三代徳田八十吉の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月22日

黒田辰秋の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の黒田辰秋の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

黒田辰秋の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、黒田辰秋の作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

黒田辰秋の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談下さい。 先代様の黒田辰秋のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた黒田辰秋の作品を鑑定して買取り致します。

陶芸作品を、遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、片付けなど、ご所蔵の黒田辰秋の作品を正当な評価で売却したい方、後悔しないように当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

制作は、当時一般的であった分業制に疑問を持ち、図案制作、素地作りから加飾までを一貫して黒田辰秋自身で行うもので、実用性と装飾性、素材の特性を一体化させたところに生命感にあふれた独自の創作世界を切り開きました。古典に根差したその活動は、民藝運動と関係づけて語られることが多いものの、黒田はあくまでも自身を「個人作家」としてみなしており、自身が生み出した作品のひとつが「地球と代えられる」だけの価値を有しているかということを常に問いかけていました。

黒田辰秋 螺鈿総貼小棚

黒田辰秋は、木工芸の分野で初めて重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けた作家です。その作域は多岐にわたっており、螺鈿による漆芸には、貝の複雑な色味を組み合わせた繊細なものから、華やかな図案による大胆なものまでさまざまな作品があります。

黒田辰秋の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.黒田辰秋の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.黒田辰秋の作品以外にも骨董品などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせていただき、買取りさせていただけます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.黒田辰秋の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.黒田辰秋の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.黒田辰秋の作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

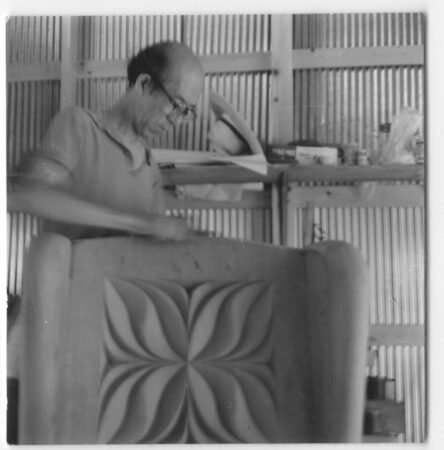

黒田辰秋 本人

黒田辰秋 略歴

1904(明治37)年9月21日、京都府京都市の塗師屋を営む黒田亀吉の六男として生まれます。

病弱の幼時期を送り、1919年父兄の勧めで一時蒔絵師に就くが、健康を害してこれを止め、以後独学をします。

この頃、漆芸界での分業制に疑問を持ち、制作から塗りまでの木工芸の一貫作業を目指して木工も独学しました。

1923年第一回京都市美術工芸品展に「螺鈿竜文卓」が入選します、デビュー作となる。

1921年楠部弥弌、1924年には河井寛次郎、柳宗悦、青田五良(染織)らを知り、彼らの民芸運動に共感します。

1926年柳らが発行した『日本民芸館設立趣意書』の表紙の表題を彫る。

1927年には柳宗悦、青田五良、鈴木実(染織助手)と共に上賀茂民芸協団を創立し、共同生活をしながら制作に没頭しました。この頃朝鮮の木工品に学ぶところが大きく、また技術的にも、透明漆を塗り木目を生かして重厚な仕上がりを見せる拭漆や、朱漆、黒漆、白蝶貝等による螺鈿などの技法を既に用い、大量の木工家具や装飾品等を制作しました。

1928年御大礼記念博覧会に特設された民芸館に「拭漆欅テーブルセット」を出品、1929年には民芸協団作品展が開催され、また民芸論を通じ、小林秀雄、志賀直哉、芹澤銈介らを知ります。

上賀茂民芸協団は1929年秋解散となるが、ここでの活動が以後の制作態度を決定しました。また本の表題や扉絵、挿絵などもこの頃手がけています。

1930年柳宗悦の推薦により国画会に無鑑査出品、以後同展に出品すします。

1935年頃よりメキシコ産アワビ貝(耀貝)を使った螺鈿も本格的に手がけ、終戦前後までは主に個展を中心に活動します、

1940年には武者小路實篤を知る機会を得ます。

1948年、戦後に至りその社会的活動も活発となり、漆芸研究団体を結成、1948年京都工芸作家審議委員会(常任委員)、1954年日本工芸会近畿支部創設、1956年日本工芸会正会員、1958年には日本伝統工芸展鑑査委員・木工部長となります。

作品では1959年東宮御所「耀貝螺鈿盒子」、1967年皇居新宮殿扉飾り、及び梅の間用の大飾棚、そのほか螺鈿の台座などを制作しています。

木質の持つ美を極力生かし、伝統に学び民芸運動にも参加する一方、卓越した技量により現代的な造型性をも盛り込んだその作品は、志賀直哉をして「名工中の名品」と言わしめました。

1970年重要無形文化財(人間国宝)の指定を受け、1971年紫綬褒章、1976年京都市文化功労者、1978年勲四等旭日小綬章を受章、また1964年国画会会員となっています。

1982年(昭和57年)木質の美を追求し続けた木漆工芸の人間国宝黒田辰秋は、6月4日午後3時30分、急性肺炎のため京都市伏見区の自宅で死去した。享年77。

耀貝螺鈿大丸茶器

黒田辰秋はメキシコの鮑貝に小学校時代から憧れていて、いつかそれを用いることを長い間構想していたと言います。

この作品のように全面に貼ることで今までにない蠱惑的な輝きの魅力を最大限に引き出した作風となりました。

茶器などの曲面で、十六分割した意匠に細分化した貝片を漆で貼ることは、卓越した技術と強靭な根気が必要となります。

友人である棟方志功がこの仕事を「耀貝」と名付けています。

茶器の内側は黒塗となっていて、耀貝の煌きをより際立たせています。

黒田の耀貝作品は、見た目はモダンできらびやかだが、その実、細かく切り分けられたメキシコ鮑の貝片をほとんど加工することなく、張り合わせて完成されている。

美しい耀貝のキラキラは、貝のもつ自然な輝きを集めて、きわめて人工的な形態をつくりあげたといっていい。

黒田辰秋 金鎌倉四稜捻茶器 1965-70年

蓋の中央から稜線は回転し始め、螺旋を描きながら表面を包み込むように下の方へと向う。

計算されつくした形でありながら、柔らかで生き生きとした動きを感じます。

捻りを加えた独特の造形に、濡れたような朱赤がのり、品の良い仕上がりとなっている。 黒田辰秋先生の代表作の一つと言えます。

木や貝などの素材そのものが持つ装飾性にゆだねるような方向性も、拭漆や螺鈿に共通して見られる黒田辰秋作品の特色です。

黒田の拭漆は、たっぷりと木地に漆を吸わせる独自の方法で、艶やかな漆の質感とくっきり鮮やかに浮き出る木目を実現しています。

螺鈿でも絵や文様を描くことはほとんどなく、総張りにして素材が本来備えている姿を見所にするような作品が多くあります。

黒田辰秋 査定価格におけるポイント

黒田辰秋の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

黒田辰秋先生作品は小さくても棗が一番高値の査定価格が出来ます。60万円から200万円ぐらいの買取相場です。

竹の茶杓ですと10万前後になります。箱物などの螺鈿の作品は査定価格は高いです。

保存状態

箱が汚れているのも査定価格が下がります。漆物の作品で、時折ヒビやワレがある作品がありますが査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

螺鈿の作品の査定価格が上がる傾向にあります。黒田辰秋展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

黒田辰秋先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ黒田辰秋の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月21日

加藤土師萌の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の加藤土師萌の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

加藤土師萌の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、加藤土師萌の作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

加藤土師萌の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談下さい。 先代様の加藤土師萌のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた加藤土師萌の作品を鑑定して買取り致します。

陶芸作品を、遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、片付けなど、ご所蔵の加藤土師萌の作品を正当な評価で売却したい方、後悔しないように当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

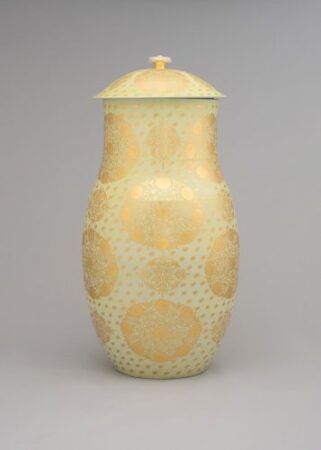

加藤土師萌 紅地金襴手雲雀迎春花文飾壺

「紅地金襴手こうちきんらんて」は、器物の表面を赤絵の具で塗りつめ、金箔を貼っていく技法で、中国明時代のものがよく知られている。「色絵磁器」で重要無形文化財保持者に認定された加藤土師萌は「五彩」「黄地紅彩おうちこうさい」、「金襴手きんらんて」など中国陶磁についての研究に余念がなかったが、本作品はそうした研究成果を示すものの一つです。

加藤土師萌の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.加藤土師萌の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.加藤土師萌の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせていただき買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.加藤土師萌の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.加藤土師萌の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

加藤 土師萌 略歴

(かとう はじめ)1900年3月7日〜1968年9月25日)

本名は加藤一(かとうはじめ)

東洋の陶磁器に対して高い見識を持つ。教え子に鳴海要などがいます。

1900年 愛知県瀬戸町(現在の瀬戸市西本町)に生まれます。

1914年画家をこころざし、愛知県立陶器学校(後、愛知県立窯業学校)図案科の日野厚に図案を学びます。

1916年第4回農展図案部に初入選 1920年愛知県立窯業学校の助手となり、成型などの研究に取り組みます。

1921年まで愛知県窯業学校助手等を務め、陶磁器の図案を習得します。

1924年第11回農展工芸品部に初入選。この年より、「土師萌」の号を用いる。

1926年美濃に移ります。岐阜県陶磁器試験場に勤務、研究と作陶を行います。

1927年第8回帝展初入選(工芸部門が新設された回である)。新文展、日展に出品を続け、その後日本伝統工芸展へと発表の場を移しています。

1930年試験場の加藤土師萌のもとに荒川豊蔵来訪、大萓で発見した黄瀬戸・志野・織部などの陶片を持ち込みます。

1931年美濃古窯跡の発掘調査を行う。

1935年岐阜県より派遣され、中国・朝鮮の窯業を視察。

1937年パリ万国博覧会でグランプリ受賞。

1940年横浜の日吉に移住。大倉和親(大倉陶園社長)の支援を受け、窯を築きます。

1947年唐津に古窯跡の調査に行く。 1950年「日本陶磁協会」理事に就任。

1951年 黄地紅彩が重要無形文化財に指定。その後も金襴手・青白磁など磁器を研究。

1952年第1回神奈川文化賞受賞。黄地紅彩の上絵付の技法が無形文化財に選定されます。

1953年第6回中日文化賞受賞。

1954年「桃李会」結成。第1回日本伝統工芸展に出品。

1955年 東京藝術大学に陶芸科が創られ初代教授就任。

1957年黄地紅彩の上絵付が無形文化財の記録保存に認定。

1958年ブリュッセル万国博覧会にてグランプリ受賞。

1961年4月27日、重要無形文化財「色絵磁器」保持者(人間国宝)認定されます。

1962年釉裏金彩の技法を磁器に応用することに成功。

1966年 日本工芸会理事長就任。他、文化財保護審議会専門委員等を歴任。

1967年東京芸術大学名誉教授になる。紫綬褒章受章。 1968年死去。勲三等瑞宝章受章。

加藤土師萌の代表作

加藤土師萌作 黄地金襴手菊文蓋付大飾壺

親族間で秘蔵されてきた大型の磁器の壷、皇居宮殿に納めた作品の色違いで、亡くなる直前に手がけた貴重な一品です。

美濃焼の歴史に大きな功績を残した加藤土師萌先生の歴史的名品

中国・明時代の黄地紅彩を再現した加藤土師萌

加藤土師萌は色絵磁器で1961年に重要無形文化財保持者に認定されていますが、色絵以外にも金欄手、金彩、染付、辰砂、影青、織部、均窯、古瀬戸、黄瀬戸、備前、萩、釉裏金彩など、多様な技法に取り組み、幅広い制作を行った陶芸家です。

その中でも中国・明時代の五彩・金襴手・黄地紅彩などの技法を近代化した色絵磁器の作品は、多年にわたる研究の成果として芸術的にも技術的にも高く評価されています。

その加藤土師萌自身がひとつの技法にこだわらず、ありとあらゆる技法に貪欲に取り組んだのにはある深い理由がありました。

「ペーパーデザインから作陶の道に入って、いろいろな作調のものを手がけた。低温物、高温物、酸化焔、還元焔等まさに“よろずや”思いのまま、よそ目には何が目標?と思えたかもしれない。しかし、幅広く、技術を手がけた上でなければ、陶磁の本質を知ることも出来ず、結論がでない」

古陶磁の収集や鑑賞が盛り上がりを見せていた時代の中で、古陶磁の名品に学び、ひたむきに制作を行う事で、少しでも名品に近づきたいという思いが高まっていったのかも知れません。

]

黄地紅彩の再現

1950年、加藤土師萌は明の時代に出現した後に途絶えていた高等な上絵技術「黄地紅彩」を約2年かけて解明・復元に成功しました。

この技法は1951年に無形文化財(人間国宝)に指定されました。

黄地紅彩とは、黄色の釉薬で全体を彩色した上から赤色の上絵の具で文様の下地にあたる部分を彩色して文様を表す技法で、中国・明時代の嘉靖年間(1522~66年)に作り出されたものです。

この技法の解明にあたっての最大のポイントは、黄釉の発色、すなわち黄釉の焼付温度が常識では考えられない1000℃であるということを発見した事です。

当時、この黄地紅彩の技法は秘密とされてきましたが、加藤土師萌は陶芸界の秘密主義に抵抗し、黄地紅彩の制作技術についての記録を原稿用紙約百枚に克明に記しました。

この記録は文化財保管委員会に保管されており、記述通りに作陶すれば黄地紅彩ができるといわれています。

先人達が何百年もの時間をかけて蓄積してきた製陶技術に対する確かな知識に基づいて制作を行うことで、伝統の厚みを付加するすることになると考えていた加藤土師萌先生の倣作への取り組みを通じて、古作における素材、技法と表現の関係を解き明かし、自らの制作に活かした作品は、現代でも貴重な資料として残され続けています。

加藤土師萌 査定価格におけるポイント

加藤土師萌の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素をあげますのでご参考にして下さい。

作品の種類

加藤土師萌先生は金彩の作品が高値の査定価格が出来ます。20万円から300万円ぐらいの買取相場です。

ぐい呑みですと5万前後になります。加藤土師萌先生は茶碗よりも壺などの大作が査定価格が上がる傾向にあります。

保存状態

茶碗や湯呑みなどは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。紅地や黄地など金襴手の作品の査定価格が、上がる傾向にあります。加藤土師萌展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

加藤土師萌先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ加藤土師萌の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年10月20日

井上萬二の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の井上萬二の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

井上萬二の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、井上萬二の作品の買取情報を確認してください。 簡単LINE査定も受付致しております。

井上萬二の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談下さい。 先代様の井上萬二のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた井上萬二の作品を鑑定して買取り致します。

陶芸作品を、遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、片付けなど、ご所蔵の井上萬二の作品を正当な評価で売却したい方、後悔しないように当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

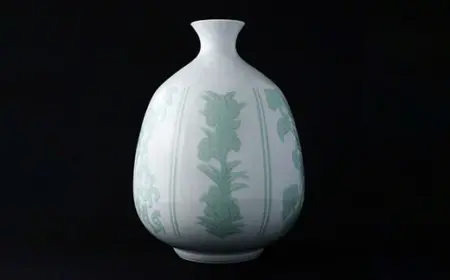

井上萬二 白磁緑釉桐彫文壺

井上萬二は有田焼を代表する陶芸家です。有田焼の中でも純白の地肌を見せる白磁を制作し、柔らかで滑らかな造形だけで端正さ、温かさ、凛とした風格を表現しています。

作品には卓越したろくろ技術と、こだわり抜いた美意識が現れています。

自らの制作の傍ら、日本のみならず海外でも積極的に作陶指導を行っています。

究極の美を表現した質の高い作品と日本の伝統工芸の在り方を世界に伝える活動が高く評価されています。

1995年5月31日に白磁で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されます。

90歳を超えた今でも作品を作り続けています。

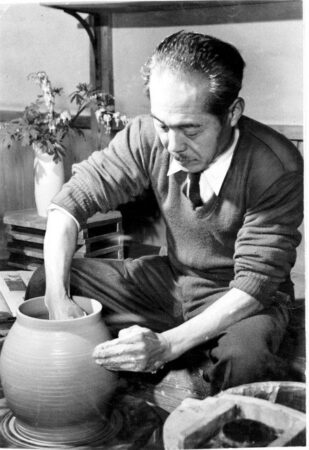

井上萬二 本人

井上萬二の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが品物により、出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.井上萬二の作品は、当店が真贋を拝見させていただき、判断させていただきますので一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像を送ってください。

Q.井上萬二の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定をさせて頂き、買取りさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが買取り価格は低くなります。

Q.井上萬二の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は実際に作品を拝見させていただきます。

Q.井上萬二の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

井上萬二 白磁渦文壺

白磁渦文花瓶は鳴門海峡の渦潮から着想を得たという、らせん状の文様が特徴の花瓶です。流線形のデザインを生み出すには彫琢されたろくろの技術が必要になります。井上萬二のろくろの技量をうかがい知れる作品です。

井上萬二 略歴

佐賀県西松浦郡有田町出身。

生家は窯元であったが当時の日本社会情勢から軍人を志し、1944年8月に15歳で海軍飛行予科練習生となりました。

鹿児島海軍航空隊に入隊し、まず鹿屋航空隊、次いで1945年6月に串良航空隊に配属されました。

日本の敗戦間際に少年戦闘予備軍であった。(実戦には行っていない)

1945年(昭和20年)終戦の年に地元九州故郷に帰還復員し、その後に父親の勧めで酒井田柿右衛門 (13代目)の窯元で働き始めます。修行7年目の1952年頃に奥川忠右衛門の作品に衝撃を受け、門下生となり白磁や轆轤の技法を学びました。

1958年に酒井田柿右衛門窯を退社し、県立有田窯業試験場の技官として勤務を始めます。その傍らで独自の基礎となる意匠や釉薬の研究に励んだ。

1969年(昭和44年)、ペンシルベニア州立大学から有田焼の講師として招かれて渡米し、5ヶ月間担当しました。海外での活動はドイツなどでの個展や2002年3月のモナコ国王の在位45年記念の展覧会など、多岐にわたっています。

1968年、第15回日本伝統工芸展で初入選を果たします。

1977年に全国伝統的工芸品展通産大臣賞

1987年には第34回日本伝統工芸展で文部大臣賞を受賞しました。

1995年5月31日に重要無形文化財「白磁」保持者(人間国宝)に認定されます。

1997年紫綬褒章を受章

2003年11月旭日中綬章を受章

2017年現在、有田町で息子の井上康徳(2020年佐賀市内の病院で死去、享年62歳)、孫の井上祐希と共に井上萬二窯と平屋建てのギャラリーを構えています。

華やかな絵付けが中心の有田焼の中で、なにも筆を加えない中国発祥の白磁に徹するという独特の制作を続けています。

直接的間接的に教え子は既に500人、アメリカでも150人を超え、なお後進の育成にも力を注いだ。

井上萬二の代表作品である「白磁青海波文丸形壷」、「青白磁桃彫文珈琲碗」、「白磁緑釉彫文壺」、そして「白磁緑釉金魚彫文面取花瓶」について解説します。

白磁青海波文丸形壷

白磁作品の特徴として、染付の作業をしない為、作り手の高い技術が必要となります。彩は感じることができないですが、造形の美しさや白い色味から滲み出る柔らかな印象、作品一点一点に唯一無二の存在感を感じることができると思います。

丸型壺に吉祥文である青海波を施した作品となっています。重厚感ある白磁の壷は井上萬二の真骨頂で、磨け上げられたろくろ技術から作り出された造形美となっています。

井上萬二 青白磁桃彫文珈琲碗

全体に掛けられた柔らかな緑釉の中に桃の文様が彫り込まれ、純白の桃として仕上げられた作品です。また、井上萬二さん特有の高台に向かって引き締まる造形がシャープな印象を与えスタイリッシュな珈琲碗となっています。珈琲碗に描かれた桃の文様は、正面のみとなっています。

ソーサーには溝がないため、カップの横にお菓子を一緒にのせたり、お皿としてお使い頂いたり幅広く使用できる考案されております。

井上萬二 白磁緑釉彫文壺

轆轤で成形した壺に、百合・夕顔・唐草の文様を彫り込み緑色の釉薬で掛け分けした作品です。艶やかな白磁と瑞々しい緑釉の色のコントラストと、なだらかな丸みを持った胴の曲線に力強い口縁が一体化したバランスがとれた魅力的な作品です。

井上萬二インタビュー

何といっても有田焼は400年続いてきました。 中国は1000年前からですが、それと比べても、有田焼が長く続いている事が分かります。

有田焼が長い歴史を重ねてこられたのは、無名の陶工たちが作り上げた作品が今も名品として残り続けているからです。

400年を振り返って、原点に戻り、心と技術を今に合わせて、現代に合ったものを生み出す努力をしていく必要があると考えます。

これからの伝統を作っていくためにも、より多くの人々に有田焼をアピールすることを絶やさず、実際に見て考えてもらいたいと願います。

そのためには、現代だけを見るのでなく、本来の有田を忘れてはいけません。全国各地に素晴らしい伝統工芸がある中で、「さすが、有田焼だ。」と言われるものを作り続ける事です。

先人の心を受け継いで作品を創り、日本中の人々に愛されるものを作ることで、活力ある有田になると信じています。

井上萬二 査定価格におけるポイント

井上萬二の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

井上萬二先生は白磁の壺に細工が施してある作品が一番高値の査定価格が出来ます。8万円から20万円ぐらいの買取相場です。

ぐい呑みですと1万円前後になります。カップ&ソーサーなどは2万円から3万円前後になります。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

大きな壺の作品の査定価格が高値がつく傾向にあります。井上萬二展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

井上萬二先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ石黒宗麿の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)