2024年11月26日

角谷一圭の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の角谷一圭の作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

角谷一圭の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、角谷一圭の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

角谷一圭作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の角谷一圭のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた角谷一圭の作品を鑑定して買取りいたします。

工芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の角谷一圭の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

鎌倉時代に作られた茶の湯釜の最高峰といわれる筑前芦屋釜を復元し、更に独自の感覚を組み入れた作品を数多く発表して重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。 茶道の釜づくりの重要な部分は鋳型作り。格調高い鋳肌と繊細な模様が釜作りの決め手となります。

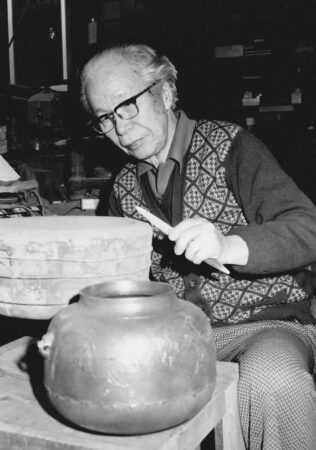

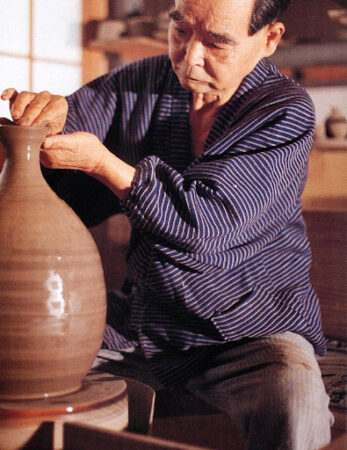

角谷一圭 本人

「安心しているとペケがでる」とよく言われたみたいですね。

角谷一圭 牧童図丸釜

釜師・角谷一圭は、日本の伝統工芸の中でも特に高く評価される茶釜の一つ「芦屋釜」を現代に甦らせた名匠です。

江戸時代の初め頃より、侘茶の美意識が主流となり、より簡素な京都の茶釜が好まれるようになり制作が途絶えていきました。

角谷一圭は、消滅してしまった近代、技術や意匠を熱心に研究し、忘れられた伝統を現代に甦らすために尽力しました。その活動により、芦屋釜の芸術性や技術の価値が再認識されました。

近代の茶道文化で再びその存在感を示しています。 角谷一圭の復元は、現代の技術や感性を取り入れることで、伝統と革新の融合を果たした点が特徴です。の美術品としての魅力を持ち、多くの茶人や美術愛好家から愛されています。

角谷一圭の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.角谷一圭の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.角谷一圭の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.角谷一圭の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.角谷一圭の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.釜作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

角谷一圭 略歴

1904(明治37)年10月12日大阪市に生まれる。本名辰治郎。

1917(大正6)年釜師の父巳之助より茶の湯釜の制作技法を習得。のち大国藤兵衛、香取秀真に茶釜、鋳金全般を学ぶ。また細見古香庵からも茶釜制作上の影響を受けました。

1947(昭和22)年昭和天皇大阪行幸の際に釜を献上します。

1952年第8回日展に初入選、以後56年第12回日展まで出品します。

1958年第5回日本伝統工芸展に「海老釜」を出品して高松宮総裁賞を受賞し、以後は同展に出品

1961年には同8回展出品作「独楽釜」で朝日新聞社賞を受賞

その間58年布施市文化功労賞、同年大阪府芸術賞を受けるなど受賞を重ねる。終戦直後に出回った名釜修理・修復に携わり、茶釜の形態、地紋、鉄味を調査、その成果に基づき鎌倉期の筑前・芦屋釜を範とし、のち和銑釜を研究、優雅で格調高い作風を確立しました。

1973年第60回伊勢神宮式年遷宮神宝鏡31面を鋳造

1993(平成5)年第61回遷宮の折も制作を手がけました。

1976年勲四等瑞宝章を受章

1978年国の重要無形文化財「茶の湯釜」保持者(人間国宝)となります。

1984年文化庁企画「茶の湯釜」記録映画で「馬ノ図真形釜」を制作。著書に『釜師―茶の湯釜のできるまで』(1974年 浪速社)がある。弟莎村は釜師、長男征一は金工作家。

1999年、釜師の角谷一圭は1月14日、肺炎のため大阪市の病院で死去した。享年94。

角谷一圭工房

角谷一圭工房をご紹介します。

社名の「角谷一圭」は昭和53年に人間国宝に認定された二代目の名で、現在は三代 角谷征一、四代 角谷圭二郎が日々制作に励んでいます。

工房にて作品のご注文・修理などをお受けしております。 お気軽に営業時間内に下記までご連絡くださいませ。

角谷一圭工房連絡先

https://ikkeikoubou.com/index.html

mail ikkeikoubou1885@gmail.com

fax 06-6782-3377

tel 06-6782-3377

角谷一圭の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.角谷一圭の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

角谷一圭 査定価格におけるポイント

角谷一圭の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

角谷一圭先生の作品は、釜の種類によってお値段は変わりまが、箱書き、流派によって家元の書き付けによって価格が左右する場合が多いです。

市場では、6万円ぐらいが相場です。25万ぐらいの買取相場です。

保存状態

痛み傷など、使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

角谷一圭の作品は芦屋釜の写の作品が評価されます。

角谷一圭展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

角谷一圭先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ角谷一圭の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年11月25日

増田三男の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の増田三男の彫金作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

増田三男の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、増田三男の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

増田三男作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の増田三男のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた増田三男の作品を鑑定して買取りいたします。

工芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の増田三男の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

身近な草花や動物を写生し、その生命感あふれる姿を表現した彫金の重要無形文化財保持者(人間国宝)増田三男は、 埼玉県に生まれました。東京美術学校で清水南山(亀蔵)に彫金の技を学び、卒業後は、陶芸家の富本憲吉から工芸制作においても個性を尊重する姿勢、「模様より模様を造るべからず」の精神を学びました。

身近な草花や、蝶や鹿やウサギなどをモチーフとした装飾模様を、確かな彫金のわざで表現したその作品は、生命感あふれ、移ろいゆく季節や時間、その場の気配までもが感じられます。

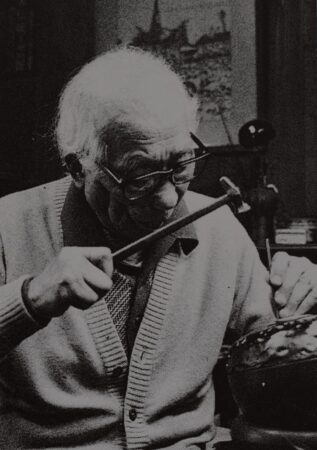

増田三男 本人

彫金は、金や銀、銅などの金属に、鏨を用いて文様を彫り込んだり、刻印したりするのに使われる技法です。20世紀から21世紀初頭にかけて活躍した増田三男は、作品の中で金を効果的に使い、日本の四季の自然や動植物を豊かに表現した金工家として知られる。

生涯現役をつらぬき、晩年も、自宅の庭先のアトリエ「三愚亭」で、朝から夕方まで制作に打ち込む生活を続けていましたが、2009年(平成21年)、100歳の天寿をまっとうし他界しました。

増田三男 金彩柳文水指 1989年

増田三男は、生前に「彫金で一番大切なことは鏨(たがね)だ」と語っています。自分で自分用の鏨を作ることに始まり、伝統技術の中に新しい表現を発見することが大切だと考えていました。

増田三男の作品の魅力の第一は、描き出された模様にある。桟橋にとまるシギの姿や、竹林や雑木林、柳の木立など、比較的具象的な意匠がある一方で、蝶、兎、鹿など古典に学びながら紋様へと昇華したモチーフもある。

幾何学的な模様とも見える麦畑の図を見ると、増田の着想がとてもユニークであることがわかる。 作品に用いられた意匠はさまざまであるが、一貫しているのは独自性であり、その背景には「模様より模様を造るべからず」という富本憲吉の思想があった。増田は富本の言葉に従い、自然の写生に基づく模様の創作に取り組んでいたという。両者の関係はものづくりの思想、あるいは師弟関係にとどまらない。

富本憲吉 色繪透香爐 火屋 増田三男

1936年、東京美術学校を卒業し、たまたま足を運んだ国画会展の会場で、富本憲吉の陶芸作品を目にした増田は深い感銘を受けました。富本憲吉はこの国画会工芸部の創設に尽力した陶芸家で、増田は自身も国画会工芸部に出品するようになり、尊敬する富本憲吉に自分の作品を見てもらえることが何よりの励みになりました。

富本憲吉は香炉のための火屋の制作を増田に依頼しており、その数は200点を超える。火屋の意匠は、増田三男が富本憲吉の作品を独自に解釈してつくりあげたものであった。とくに富本憲吉の書からとった文字の意匠は富本も気に入っていたと増田三男はかつて語っている。富本憲吉は増田三男の仕事を高く評価しており、作品の箱書きや解説にも増田三男の名前が出るよう気を配っていた。

増田三男の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.増田三男の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.増田三男の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.増田三男の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.増田三男の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.彫金作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

増田三男 略歴

1909(明治42)年4月24日、埼玉県北足立郡大門村に父伸太郎、母チカの7人兄弟の三男として生まれる。

1924(大正13)年、埼玉県立男子師範附属尋常小学校を卒業、埼玉県立浦和中学校、卒業

1929(昭和4)年、20歳で東京美術学校(現、東京藝術大学)金工科彫金部に入学する。大学では清水亀蔵(南山)、海野清らに学びます。

1934年、彫金部を卒業し、さらに同美術学校金工科彫金部研究科にすすみ、1936年同研究科を終了します。

1933年、第14回帝展に「壁面燭台」が初入選する。研究科終了後は同校資料館で国宝をはじめとする文化財の模造制作に従事し、また個人的には柳宗悦が主宰した民芸運動に関心をいだき民芸論を研究した。この頃の工芸関係の公募展は帝展が最高権威であり、また国画会展の工芸部も有力であった。当時国画会工芸部は民芸派の作家が多く活躍しており、帝展の美術品としてのレベルの高さや技術力よりも、実際に生活の場で使える工芸作品が出品されていて、増田三男自身は師である清水南山らが出品していた帝展(のちに文展)と、国画会工芸部の両方に出品しました。

1936年、11回国画会に出品した「筥」2点が初入選をはたしている。この国画会における工芸部門の創設に尽力した陶芸家富本憲吉に図案の指導を受け、以後増田三男は富本憲吉を生涯の師と仰ぐようになる。1939年には第3回新文展出品の「銀鉄からたち文箱」が特選

1942年の第17回国画会展では「野草文水指」が国画奨励賞を受賞した。戦時中はとくに金属使用の規制や奢侈品等製造販売禁止令などが発布されて金工作家はとくに苦境におちいったが、第3回新文展出品の「銀鉄からたち文箱」が入賞したことにより金属材料の配給を受け、その技術保存の立場から制作を続けることができた。第二次世界大戦中の1944年、中学のときの母校である浦和中学の美術講師となります。

1976年に退職するまで30年以上にわたって木工芸の授業を担当しました。

1962年、第9回日本伝統工芸展に初出品した「金彩銀蝶文箱」が東京都教育委員会賞を受賞したのを期に、その活躍の場を日本伝統工芸展とするようになります。

1969年、同展出品の「彫金雪装竹林水指」が朝日新聞社賞を受賞

1990(平成2)年、「金彩銀壺 山背」が保持者選賞を受賞しました。

1991年、82歳で重要無形文化財「彫金」の保持者(人間国宝)に認定される。増田の作品は初期の第14回帝展「壁面燭台」(うらわ美術館蔵)や煙草セット(1937年・東京国立近代美術館蔵)等は、鉄の廃材を利用した当時としてはモダンな作品でした。

1940年代後半からは古文化財の模造によって培われた日本伝統の自然をイメージした小作品を生涯にわたって制作した。箱、壺、水指などを、銀をはじめ素銅、真鍮を打ち出し成形し、そこに菟、鹿や鴛鴦、蝶、梅や柳などの身近な動植物を意匠として、それを蹴彫、切嵌象嵌、布目象嵌によって表し、地には魚々子や千鳥石目を施した作が多い。また金や銀の鍍金による彩金の技法によって季節感、自然感を豊かに表現した。

2009年(平成21年)、彫金家で彫金の無形文化財保持者である増田三男は、9月7日、老衰のため自宅で死去した。享年100。

増田三男 鍍金箱 残月狐影 1964年

一見して名工の名作と判断できる 見事な彫金透かし彫りによる彫金飾箱

増田三男の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.増田三男の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

増田三男 査定価格におけるポイント

増田三男の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

増田三男先生の作品は、飾箱、香炉の作品に高値の査定価格がつきます。

市場では、5万円ぐらいが相場です。30万ぐらいの買取相場です。

保存状態

痛み傷など、使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

増田三男の作品は細かい仕事の作品が評価されます。

増田三男展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

増田三男先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ増田三男の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年11月24日

松田権六の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の松田権六の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

松田権六の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、松田権六の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

松田権六作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の板谷波山のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた松田権六の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の松田権六の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

工芸界の巨匠松田権六は、近代漆芸に偉大な芸術世界を築き上げた作家であり、わが国の伝統工芸の発展にきわめて重要な功績を残しました。 金沢に生まれた松田権六は、加賀蒔絵の伝統を踏まえつつ、正木直彦東京美術学校長や大茶人益田鈍翁との知遇、室町や桃山時代などの古典研究、朝鮮・楽浪漢墓出土の漆器や中尊寺金色堂をはじめとする数々の保存修復をとおして、漆芸の意匠や様式、広範な技法を鋭い洞察と鑑識とで解明し、自らの創作に応用、発展させました。その創作は、まさに近代漆芸の金字塔といっても過言ではないでしょう。

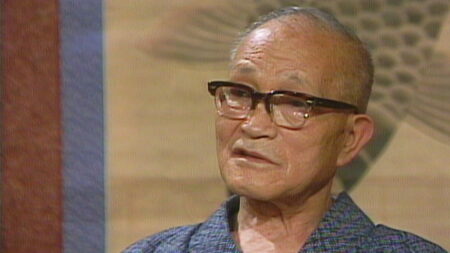

松田権六 本人

松田権六の言葉

「毎日一案は図案を描く。そうするとひと月に30案、1年で365案だから、700、1000案くらいはわけのないことだ。いかに頭の弱い人でも、1000案のあいだに5つから10はすばらしい案があるに決まっている。」

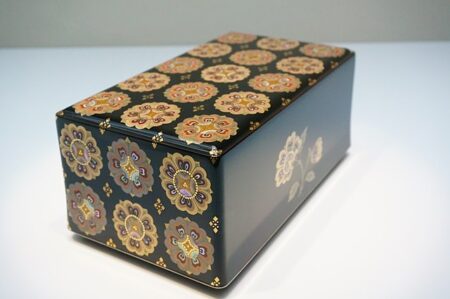

松田権六 蒔絵螺鈿有職文飾箱

松田権六は「漆の神様」を意味する「漆聖(しっせい)」とも呼ばれ、蒔絵の第一人者として文化勲章を受章した人間国宝です。

松田権六 略歴

“うるしの鬼”とも称された漆芸の第一人者松田権六

明治29(1896)年4月20日石川県金沢市に生まれ、既に7歳の時から仏壇職人の兄孝作について蒔絵漆芸を習い始めました。

大正3年石川県立工業学校(漆工科描金部)を卒業し上京、同校教師藤岡金吾の紹介で六角紫水を訪ね、同年東京美術学校漆工科に入学、秋から紫水宅に美校卒業の年まで寄宿しました。

大正8年美校を卒業し、志願兵として1年間入隊する。翌年除隊後、東洋文庫で朝鮮楽浪出土の漆芸品の修理に携わりました。

大正14年、紫水と大村西崖の勧めで並木製作所(パイロット万年筆の前身)に入社し、万年筆やパイプなどに蒔絵を施し世界に広めました。

大正15年、高村豊周、山崎覚太郎らと工芸グループ无型を結成、また、日本工芸美術会結成に参加しました。

昭和2年、並木製作所を退き東京美術学校助教授に就任、この頃、美術校長正木直彦の紹介で益田孝(鈍翁)を知る。

昭和5年、第11回帝展に「多宝塔」を無鑑査出品

昭和8年。には欧州各国へ出張しイギリスではダンヒル商会にパイプの漆加工を指導しました。

昭和11年、日本漆芸院を結成、また、板谷波山、六角紫水らと皐月会を結成します。

昭和6年、帝国議会議事堂御便殿漆工事に携わりました。

昭和14年、には法隆寺夢殿内に新調された救世観音の厨子の漆塗装監督をつとめました。

昭和18年、東京美術学校教授

昭和20年、戦災に遇い自宅を全焼する。戦後は第2回日展から審査員をつとめ、第11回展まで出品したが、日展におけるいわゆる創作工芸になじまずその後日展から離れた。この間、同22年日本芸術院会員となります。

昭和30年、重要無形文化財(蒔絵)保持者に認定され、、社団法人日本工芸会創立に際し理事に就任。以後主に日本伝統工芸展に制作発表を行います。

昭和37年、日本工芸会理事長に就任した。翌38年東京芸術大学を停年退官し、名誉教授となり、同年文化功労者に選ばれました。

昭和39年『うるしの話』(岩波新書)を刊行、同書で翌年第19回毎日出版文化賞を受賞します。

昭和25年、日光二社一寺文化財保存委員会委員となったのをはじめ、国宝中尊寺金堂や正倉院等の保存修理などを指導しました。

昭和49年、日本漆工会結成に際し顧問に就任

昭和51年には文化勲章を受章する。日本と中国の古典技法研究に根ざしながら、漆工芸技術の近代化につとめ豊かで格調高い作品を数多く発表した。代表作に「鶴蒔絵硯箱」(昭和25年、第6回日展)、「有職文蒔絵螺鈿飾箱」(同35年)などがあります。

昭和53年東京国立近代美術館で「松田権六展」が開催される。金沢市、輪島市名誉市民でもあった。没後、6月19日東京都文京区本駒込3-19-17の吉祥寺において、日本工芸会葬(葬儀委員長細川護貞)で葬儀がとり行われました。

昭和61年、国指定重要無形文化財保持者(人間国宝)、文化勲章受章者、東京芸術大学名誉教授の漆芸家松田権六は、6月15日心不全のため東京都千代田区の半蔵門病院で死去した。享年90。

松田権六 蒔絵松桜文棗 1969年

松田の漆芸は古典研究に深く裏付けられ、江戸、桃山、平安、奈良の各時代、さらに中国・朝鮮の文化財にまで研究が及んでいます。

古典研究においても常に制作者としての立場を堅持し、作品意匠や様式などの外的な観察にとどまらず、その構造・技法、使われている用材に至るまで鋭い解明を試み、その成果は松田の作品に見事に結実しています。

「私の師は、物と自然と人である」

と自ら述べているように、その謙虚な心構えと、たゆまない意欲と厳しさがその芸術の基盤となっています。

松田権六の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.松田権六の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

松田権六 査定価格におけるポイント

松田権六の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

松田権六先生の作品は、棗に高値の査定価格がつきます。

市場では、20万円ぐらいが相場です。細かい仕事の作品は200万ぐらいの買取相場です。

保存状態

腕物や棗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

松田権六の作品は細かい漆の蝶貝の作品が評価されます。

松田権六展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

松田権六先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ松田権六の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年11月23日

藤原啓の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の藤原啓の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

藤原啓の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、藤原啓の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

藤原啓作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の藤原啓のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた藤原啓の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の藤原啓の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

少年時代から文学に熱中し、大正8(1919)年上京し、雑誌の編集執筆に携わります。青年期には、社会主義運動に身を投じたり、詩作や絵画、音楽にも親しみます。昭和12(1937)年、文学や思想に疲れ帰郷します。昭和13年39歳の時から三村梅景、金重陶陽の指導のもと備前焼を始めます。

中世雑器の素朴さに傾倒し、大らかな作風を持ち味とし、日本伝統工芸展を中心に活躍する。昭和44(1969)年には新宮殿に擂座壺1対を献納します。翌年、国指定重要無形文化財保持者に認定されます。

藤原啓 本人

藤原啓は、人の物真似を嫌い、自分自身でつかんだ芸術性に基づいた陶芸作品を創作しました。牧歌的で独特な新感覚の作風を確立し、日本陶芸界に大きな影響を与えました。

「陶芸家はやきものだけではなく、絵画も彫刻も音楽もわからなければ、真の芸術家にはなれない」

積極的でロマンチストな青年であった藤原啓は小説や詩集を出版し、絵を描き、バイオリンを弾き、多くの人々と交遊を持ちましたが、志半ばで、極度の神経衰弱になり、これらすべてのことを断念し、三十八歳で郷里の備前市に帰ることになりました。 そして正宗白鳥の弟で万葉学者の正宗敦夫の勧めで備前焼の道に入っていきます。柔らかで弾力のある備前の土の感触に安らぎを覚え、創作意欲をかきたてられ、希望がもてるようになっていきます。

藤原啓が陶芸家として初窯を焚いたのは四十一歳の時です。 「陶酔」 「豪放」 「無心」 「夢」…… 藤原啓の好きな言葉だった。 素人作家の延長として陶芸を楽しんだ藤原啓はあくまでも単純で牧歌的、おおらかで独特な新感覚の作品を確立し、日本陶芸界に強烈な影響を与えました。

藤原啓 備前徳利

見事な灰被り窯変となっています。 こってりとした灰被りはまるで濡れているかのように滑らかで、 酒豪が手掛ける徳利にピッタリの焼き上がりではないかと思います。 柔らかで吸い付くような灰被り窯変は「早く酒を塗ってくれ」と言わんばかりであり、 所々に出た抜けも酒席を盛り上げる最高の景色となっています。

藤原啓の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.藤原啓の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.藤原啓の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.藤原啓の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.藤原啓の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

藤原啓 略歴

岡山県備前市穂浪(当時の和気郡伊里村穂浪)出身。農業藤原伊三郎、世為の三男として生まれます。 少年期から俳句や小説の才能を発揮します。

1915年に博文館が手がける『文章世界』に応募した短編が1等を獲得します。

1919年に上京し博文館編集部に勤務、『文章世界』の編集を担当します。同郷の正宗白鳥、徳富蘆花の影響を強く受け詩の執筆も始めます。そのかたわら早稲田大学英文科の聴講生となり、ロシア・ドイツ文学やシェイクスピアを学ぶが1年あまりで中退。その後は川端洋画研究所に通い、3年間デッサンを学んでいます。

1922年、詩集『夕の哀しみ』を出版

1928年には『ハイネの訳詩集』(生田春月との共著)を新潮社より出版。博文館の『婦人之国』の編集などにも携わりました。

1930年、博文館を辞め作家として独立するが、自己の文学に限界を感じ強度の精神衰弱に陥ります。

1937年、文学を断念し帰郷

1938年、近隣に住む正宗白鳥の弟で万葉学者の正宗敦夫の勧めで、三村梅景に師事し備前陶芸の道を歩み始めます。当時40歳という遅いスタートでした。

1948年に国認定の技術保存資格者(丸技)の資格(備前焼では他に金重陶陽、山本陶秀のみ)を受けたのを機に作陶への生涯を決意します。金重陶陽や北大路魯山人らからも指導を受け、技術向上に邁進しました。特に金重陶陽が先駆となった古備前復興の継承に尽力。桃山古備前の技法を基礎にしながらも、窯の中での自然の変容を生かした近代的な造形が特徴です。師である金重陶陽とは対照的で素朴で大らかな作品が、古くから受け継がれた備前焼の新たな展開を示し、後進へ大きな影響を与えました。

1954年、北大路魯山人の斡旋で日本橋髙島屋にて個展を開く。同年、岡山県指定無形文化財「備前焼」保持者に認定。

1958年には日本工芸理事に就任。1962年プラハ国際陶芸賞を受賞しました。

1970年4月25日、重要無形文化財「備前焼」(人間国宝)保持者に認定。

1972年、勲四等旭日章を受章。

1976年には備前市名誉市民となる。同年備前市には財団法人藤原啓記念館が設立されており、藤原啓自身の作品や数々の古備前を展示している。

1983年、肝臓ガンのため岡山大学付属病院にて逝去。同日、勲三等瑞宝章を受章しました。

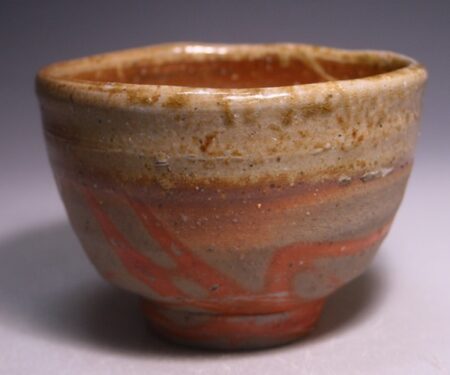

藤原啓 備前茶碗

豪放磊落で優しさが滲み出るような温かな作風で万人に愛されました、藤原 啓の備前茶碗です。陶印や土味などから見て藤原啓の中期頃の作品であると思われます。

藤原啓の中期頃の特徴である、良質の土を用いた非常に柔らかな土味が素晴らしいです。同じ茶碗と重ねて焼き上げられており、直接炎に接した部分はトロトロによく溶けた黄胡麻が、重なっていた部分では一目で土の良さが分かる濃厚な緋襷が出ています。

見込みでも抜群の土味が見られ、柔らかで芳醇な明るい茶色の土味は、備前土の最高峰と言っても差し支えのない素晴らしい色合いです。飾りっ気や小手先の技を嫌い、まるで詩を吟ずるかのようにあるがままの心情を土に乗せた藤原啓らしい、シンプルかつ骨太な造形も素敵です。

藤原啓の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.藤原啓の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

藤原啓 査定価格におけるポイント

藤原啓の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

藤原啓先生の作品は窯変の作品に高値の査定価格がつきます。

1万円から10万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

藤原啓の作品は花入や徳利、ぐい呑みの作品が評価されます。

藤原啓展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

藤原啓先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ藤原啓の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年11月22日

川北良造の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の川北良造の木工作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

川北良造の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、川北良造の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

川北良造作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の板谷波山のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた川北良造の作品を鑑定して買取りいたします。

木工作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の川北良造の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

挽物の技術ではじめて重要無形文化財保持者(人間国宝)に認められた川北良造は、挽物とは材料である木を轆轤で回転させながら作品を削り出す技術である。だから必然的に、木材のほとんどは木の屑になってしまう。川北良造は木のほとんどをこのように「無駄」にしてしまうことを木工芸師という仕事の「宿命」であるとしながらも、木に対して常に「申し訳ない」という気持ちを抱いていると言う。

だからこそ完成した作品は最高のものであって欲しいし、丈夫で長持ちして欲しいと、川北良造は願う。たんなる材料として木に向き合っているのではなく、ひとつの「生命あるもの」として向き合っているのである。これはたんなる喩えではなく、実際の制作過程においても木は生きているのである。

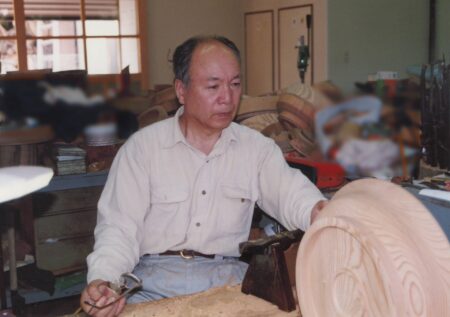

川北良造 本人

「荒挽き」という初期の工程が終わり、木から美しい木目が現われ、また、作品のおおよそのかたちが決まると、およそ2か月から6か月の間という長い時間をかけて、作品を自然乾燥させます。その過程において、木は収縮してしまい、作り手が意図していた大きさが「狂う」のである。このように、伐られた後、水分を失ってもなお、木は動こうとする、つまり、生きているのである。

それが木というものの本質なのであり、木工芸作家の仕事とは木のそのような本質との「戦い」であると、川北良造は言う。しかし「戦い」といっても、木工芸師は木の大きさを無理やり決めようとすることはない。むしろ乾燥の過程で、大きさに狂いが出る場合には十分に狂わせる。つまり、いわば木の生命力が尊重されるのである。木工芸作家の仕事の「目的」とは、自分の意図に合わせて木のかたちを変えることではなく、木のもつ可能性が実現するのを手助けすることである、そのようにも言えるであろう。

川北良造 工房にて

川北良造は木地師の家に生まれたが、一度も家業を継げとは言われなかった。小さな頃から、親の仕事場のそばで遊ぶのが常だった。冬、寒いときには、カンナくずの中に埋もれて寝てしまうこともあった。小学校4年生ぐらいになると、親がいないのを見はからって仕事場に入り、見よう見まねで挽いてみたりもした。すぐにカンナの刃先が食い込んで折れる。その刃をカンナくずの中に隠す。そんなイタズラを、父は咎めることはなかった。そのうち、コマを挽けるようになると、職人さんたちから、木には芯があってその芯を真ん中にしてコマをつくるとぶれないし、回転時間も長くなる、と教わる。遊びながら、自然と仕事に触れて成長していく。中学を卒業する頃には、だいたいのことができるようになる。

川北良造の育った山中は、漆器の一大産地である。子供たちは、木地・塗師・上塗り・蒔絵など、暗黙のうちに家業を継ぎます。川北良三は母のすすめで、木地師の家にもかかわらず、蒔絵を習うことになります。山中の漆器工補導所でスケッチから指導を受けました。2年目にふっと、父の仕事を継ぐのが本当ではないのか。父について仕事をしたいと思い、補導所を中退します。

川北良造 欅神代桂双友鉢

まずは、木地師である川北家の本家へ、修業に出ました。ところが、来る日も来る日も雑用ばかり。こんなの習いに来たんじゃない。3〜4年は不満でいっぱいだった。それがあるとき、雑用も将来役に立つと思い始めます。どうすれば、職人さんたちに喜んでもらえるのか、どうすれば早くできるのか。そんなふうに気持ちを切り替えると、どんな仕事も早く確かにこなせると、重宝がられるようになった。

結局、8年が過ぎていた。 職人さんたちは、いろいろな自慢話をする。「徳利袴(お銚子を入れるうつわ)を1日600個挽けたら一人前だ」という話を耳にして、良し、挑戦してみようと思い立つ。父からは「早く仕事をする方法を教えよう」と、目覚まし時計をプレゼントされる。「その秒針と競争しろ」と。600は難なくクリア。1カ月ほどの間に1,000までいった。

天晴れな仕事ぶりだが、腕が動かなくなった。せいぜいが900までだなと思い知る。チャレンジはまだあった。山中は、千筋・平筋・籠目筋など、「筋物挽き」が得意な地。40歳のとき、どれだけ細い筋がつけられるかに挑み、1ミリに8本、線を挽いた。でも10本はどうしてもムリだった。

「好奇心が強いんですね。人がやれないことをやってみたくなる(笑)」。

川北良造 神代欅嵌装鉢

父、浩一が職人木地師として山中漆器木地を生産する中で、人間国宝の氷見晃堂、松田権六との出会いで、指導を受け工芸作品を制作するようになり、自身もその道に入りました。技術、表現も地方の特徴を生かし、その後も創意工夫をしました。

独自の技法の中の1つには、方形の素材を回転させ削り仕上げる作品に加え加飾挽、象嵌、嵌装などがございます。

川北良造の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.川北良造の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.川北良造の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.川北良造の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.川北良造の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.木工芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

川北良造 略歴

石川県出身。木の挽物の産地である山中町(現加賀市)に生まれます。木工芸家である父・川北浩一に師事。のちに氷見晃堂に師事。挽物の技術に秀で、伝統的で高度な技術を持つ。川北良造作品は挽物が中心なので作品は一枚の板からロクロで削りだした皿や椀など丸い形のもの、あるいは丸く作って辺を切るものなどシンプルなものが多く、回転ではできない指物によるような四角い箱型の物は少ないです。

材は欅を中心に桑・楓・黒柿・栃なども使います。近年では象嵌の技法も取り入れる。拭漆の技法を高め、深みのある作品を作る。正倉院宝物の復元にも力をそそぐ。石川県立山中漆器産業技術センター 石川県挽物轆轤技術研修所の所長を務め、後進の育成も行っている。

1934年 石川県江沼郡山中町(現・加賀市)生まれ

1962年 第9回日本伝統工芸展入賞

1966年 第13回日本伝統工芸展日本工芸会長賞

1968年 第15回日本伝統工芸展日本工芸会長賞

1994年 重要無形文化財「木工芸」保持者

1999年 紫綬褒章

2004年 旭日中綬章

川北良造造 縞黒檀中棗

砂磨きされフキ漆で仕上げられています。木工芸加賀山中の人間国宝川良造の晩年の作品で底に在印も有ります。

川北良造の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.川北良造の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

川北良造 査定価格におけるポイント

川北良造の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

川北良造先生はの作品は、盆や鉢に高値の査定価格がつきます。

市場では、10万円ぐらいが相場です。5万ぐらいの買取相場です。

保存状態

腕物や盆などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

川北良造の作品は珍しい木材の作品が評価されます。

川北良造展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

川北良造先生の作品は、初期の作品よりも後期の作品の方が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ川北良造の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)