2024年12月6日

金城次郎の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の金城次郎の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

金城次郎の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、金城次郎の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

金城次郎作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の金城次郎のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた金城次郎の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の金城次郎の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

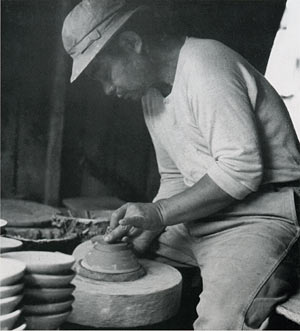

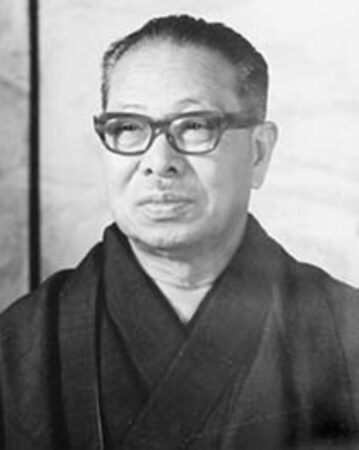

金城次郎は沖縄県那覇市与儀生まれの陶芸家です。初めに新垣栄徳の製陶所で修行し、36歳で独立しました。民芸運動を展開していた浜田庄司や河井寛次郎の指導を受け、1985年に重要無形文化財(人間国宝)「琉球陶器」の保持者に認定されました。

金城次郎 本人

金城次郎といえば、壺屋焼で制作した陶磁器の特徴があります。沖縄伝統の壺屋焼を芸術作品にまで昇華させました。本来は日用使いの道具をつくることが目的でしたが、日常的な暮らしの中の日用品の中に用の美を見出そうという民芸運動に合致したのが、評価される理由の一つたと思われます。

代表作は抱瓶(だちびん)と呼ばれる携帯用の酒瓶です。沖縄の地方で用いられおり、腰に付けやすいように胴の横断面が三日月形の形状になっております。側面に魚などを彫って描いているのが特徴的です。抱瓶以外には徳利、水差しなど日用で使える作品を多く手掛けました。

金城次郎 海老魚文扁壺

海老魚紋壺は、金城次郎作品の代名詞である海老魚紋が入った壺です。愛らしさや渋みが特徴の日常的な暮らしの中の日用品に「用の美」を見出そうとした彼の姿勢をうかがえる作品です。こちらの陶芸作品も業者間の骨董品の買取市場においても人気が高く、5万円台から20万円台まで価格帯は様々ですが高価格にて買取り致します。

金城次郎の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.金城次郎の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.金城次郎の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.金城次郎の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.金城次郎の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

金城次郎 略歴

1911年

明治44年、沖縄県那覇市に生まれます。

1925年

大正14年、那覇市壺屋の名工新垣榮徳に師事します。この年、新垣を通じて生涯交流を続けた陶芸家浜田庄司と出会います。金城次郎は戦前、沖縄の伝統的な工芸を評価した柳宗悦の民藝論の薫陶を受け制作に励んだという。

1939年

昭和14年に雑誌『工藝』第99号以降、同誌でしばしば紹介されます。

1945年

召集され、読谷で飛行場建設、その後壺屋の東窯で軍需品の製作に従事します。恩納村で捕虜となり、石川の収容所に収容される。同年11月、陶器製造先遣隊の一員として壺屋に帰る。

1946年

壺屋で米軍よりかまぼこ形兵舎を払い下げて工房を開きます。窯は新垣榮徳の登り窯を共同使用しました。

1951年

戦後窮乏した壺屋の陶工を救うべく、浜田庄司ら民芸関係者の尽力により開催された第1回琉球民藝展(於東京、日本民藝協会主催)に出品。

1954年

第6回沖縄美術展覧会(沖展)工芸部門新設に伴い新垣栄三郎、小橋川永昌と出品。この年、新垣と第1回陶芸二人展開催。

1955年

第29回国画会公募展(国展)初入選。この頃、益子(栃木)、龍門司(鹿児島)の窯を訪問、その後丹波、九州などの窯を機会あるごとに視察。

1956年

第30回国展出品「呉須絵台付皿」が新人賞。

1957年

第31回国画展で「抱瓶黒釉指描」が国画賞受賞、同年、国展推薦新会友となる。この年、ルーマニア国立民芸博物館に作品が永久保存されます。

1964年

第18回全国民芸大会が沖縄で開催され、浜田庄司、バーナード・リーチが壺屋を訪問。

1966年

明治神宮例大祭奉祝第4回全国特産物奉献式に「長型花瓶」奉納。

1967年

第1回沖縄タイムス芸術選奨大賞受賞、日本民藝館展入選。

1969年

リーチの再訪を受けます。同年、第43回国展会友優秀賞受賞。この年、壺屋の登窯から出る煙が公害問題として表面化、壷屋の陶工ら、窯の使用回数を減らします。

1971年

第1回日本陶芸展入選。

1972年

煙害から読谷村字座喜味に移り、初めて自分の登窯を開きます。同年、沖縄県指定無形文化財技能保持者に認定。

1973年

国画会会員となります。

1977年

現代の名工百人に選ばれます。

1978年

末に脳血栓で倒れ、約4か月間静養後、手足に麻痺が残るが復帰。

1981年

勲六等瑞宝章受章。

1985年

「琉球陶器」の技法により、沖縄で初めて重要無形文化財保持者に認定された。

2003年

平成15年、那覇市立壺屋焼物博物館にて「壺屋の金城次郎」展開催。卓越した轆轤の技術、線彫、指描などあらゆる壺屋の伝統的な技法を駆使し、壺屋に伝わる伝統的な器形、文様に基きながら、工夫を凝らしてバリエーション豊かな作品へと昇華させ、素朴で親しみやすい日常陶器を生涯作り続けた。

2004年

陶芸家で、「琉球陶器」の技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された金城次郎は、12月24日午後10時45分、心筋こうそくのために死去した。享年92。

躍動感溢れる魚文、海老文の線彫文様は特によく知られ、浜田庄司は、金城以外に魚や海老を笑わすことは出来ないと絶賛したという。作品集に、『金城次郎の世界』(沖縄タイムス社・読谷村、1985年)、『琉球陶器 金城次郎』(琉球新報社、1987年)、『人間国宝 金城次郎のわざ』(宮城篤正/源弘道監修、朝日新聞社、1988年)、『沖縄の陶工人間国宝金城次郎』(日本放送協会出版、1988年)、著書に『壺屋十年』(上村正美監修・構成、用美社、1988年)がある。

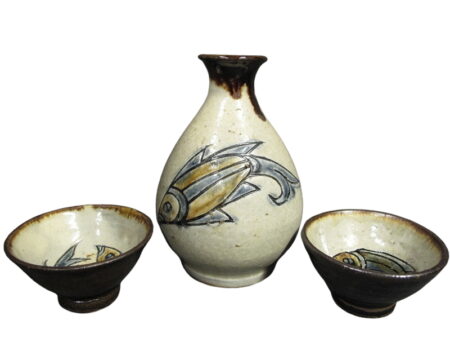

金城次郎 徳利と盃

魚紋徳利は、金城次郎作品の代名詞である魚紋が入った徳利です。なかには徳利と猪口がセットになっている作品もあります。2万円台から8万円台まで価格帯は様々です。このような作品がありましたらお問い合わせください。

金城次郎の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.金城次郎の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

金城次郎 査定価格におけるポイント

金城次郎の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

金城次郎先生の作品は、抱瓶の作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から20万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

金城次郎の作品は壺や大皿の作品が評価されます。

徳利や盃の作品の数が多く頻繁に取引されております。

金城次郎展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

金城次郎先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ金城次郎の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月5日

清水六兵衛の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の清水六兵衛の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

清水六兵衛の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、清水六兵衛の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

清水六兵衛作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の清水六兵衛のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた清水六兵衛の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の清水六兵衛の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

清水六兵衛の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.清水六兵衛の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.清水六兵衛の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.清水六兵衛の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.清水六兵衛の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

清水六兵衛の歴史

六兵衛窯は江戸後期(1771 年)に初代清水六兵衞が京都の五条坂に開窯したのが始まりです。以後 250年にわたり、各代の当主が各々の特質を家伝の上に生かした作品を世に送り出してきました。 六代六兵衞の時に会社組織として株式会社清六陶匋(現 株式会社キヨロク)を立ち上げました。現在は八代六兵衞の監修の下に、伝統的な京焼の作風を生かしつつ、食器から花器、インテリア、茶陶など現代のライフスタイルにマッチした製品を作っています。

初代六兵衞は、1738(元文3)年に摂津国島上郡五百住村(現、大阪府高槻市)の農家・古藤六左衛門の子に生まれた(幼名・栗太郎)。 寛延年間(1748-51)頃、京都の五条坂にて、海老屋清兵衛(海老屋弥兵衛)について陶業を学びました。

その後、1771(明治8)年頃に独立し、「六兵衞」と改称しました。また師の海老屋清兵衛から授けられた「きよ水」の印にちなみ、「清水(きよみず)」姓を名乗るようになります。

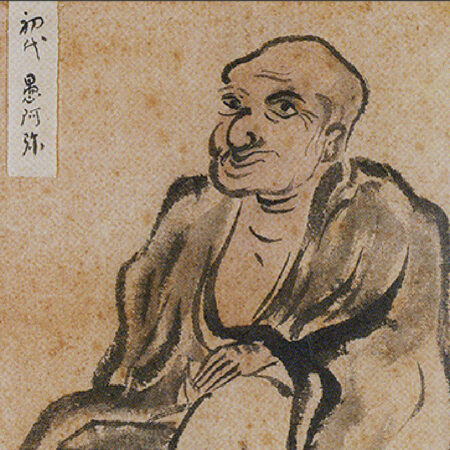

天竜寺の住職で茶人としても名高かった桂州和尚より六角「清」の大小印を授かり常用し、「愚斎(ぐさい)」の号を贈られました。

初代清水六兵衛

初代は主に茶器の制作を行い、轆轤成形の後、鉋目、篦目を効果的に生かす特徴的な表現を得意としました。作域は信楽写、瀬戸釉(鉄釉)、御本、染付(陶胎)などにおよびます。

妙法院宮眞仁法親王の命により、御庭で黒楽茶碗を作り、「六目」の印を授けられました。これによって眞仁法親王の文化サロンに加わり、絵師の円山応挙や松村呉春、文人の上田秋成、村瀬栲亭との交遊で親睦を深めました。

上田秋成と村瀬栲亭から文人趣味の煎茶器の制作を引き受け、晩年、急須、涼炉の制作で高く評されました。

1799(寛政11)年に死去。

初代六兵衛 御本立鶴茶碗

御本立鶴茶碗は小堀遠州によるデザインで朝鮮への発注による注文品であることが知られております。 人気がありましたので、幕末頃迄まで断続的に注文製作されていたようでした。本歌はかなり時代の幅があります。

この初代清水六兵衛作の方が同時代のものよりずっと作品の出来が良いです。 なんともいえない古作風の味わいがあります。

二代六兵衛

初代六兵衛が52歳、1790年(寛政2)年の時に生まれました。(幼名正次郎)初代が亡くなった時には9歳で、すぐに家業を継ぐことは出来ませんでした。1811年(文化8)年に家業を再興しまして、二代六兵衞を襲名しました。また今回新たに、初代没後、正次郎が幼少のため家業を継げるようになる年齢まで、清水家を支えたと考えられる丸屋庄九郎という人物がいて、正次郎襲名の翌年に亡くなっていますが、これを清水家では顕彰の意味を込めて、二代六兵衞と称したと推測される資料が見付かっています。

三代六兵衛

三代六兵衞は、1820年(文政3)年に、二代の次男として生まれました。(幼名・栗太郎)。1838年(天保9)年に18歳で三代を襲名し、父に作陶を学びます、同時に南画家の小田海僊に絵を学びました。三代六兵衛は48歳と若くして隠居した父・六一とともに家業に取り組み、そして1848年(嘉永元)年に、五条坂芳野町に登窯を買取り、これにより清水家は窯元となり、陶家としての活動をより確かなものとしていきました。

四代六兵衛

四代六兵衞は、三代の長男として1848年(嘉永元)年に生まれました。(幼名・正次郎)三代六兵衛との交友の深かった画家の塩川文麟に師事しまして、祥麟(祥次山)の号を与えられました。1883年(明治16)年、三代六兵衛の死去によりまして、四代六兵衞となります。世界的な不況に陥った最も厳しい時期に家業を継いだ四代六兵衛は、家の存続を懸けた日々を過ごしながらも、後の五代六兵衛、栗太郎とともに、洋画家の浅井忠が主宰する図案研究団体「遊陶園」や、日本画家の神坂雪佳の「佳都美会」に参画し、清水家のみならず、京焼の意匠刷新に貢献しました。

五代六兵衛

五代六兵衞は、四代六兵衞の次男として1875年(明治8)年に生まれました。(幼名・栗太郎)。祖父、父と親交が深かった日本画家の幸野楳嶺に師事し、その後、父について作陶を学んだ。

六代六兵衛

六代六兵衞は五代六兵衛の長男として1901年(明治34)年に京都に生まれました。(幼名正太郎)京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校(現京都市立芸術大学)で日本画家の竹内栖鳳と山本春擧など京都画壇の巨匠たちから日本画を学びます。その後兵役につきましたが、復員後の1925年(大正14)年から父に師事して製陶全般を学びました。初期の図案風のものから古典に学んだものまで幅広い作品、特に三彩、玄窯、銹泑、古稀彩などは六代六兵衛を代表する装飾技法であり、日本画の素養をもとに確かな技術と経験を通じて重厚な趣をみせた作品が多いです。

七代六兵衛

七代六兵衞は、塚本竹十郎の三男として1922年(大正11)年に名古屋に生まれました。(幼名・廣、後に洋、裕詞)名古屋高等工業学校建築科を繰り上げで卒業した後、召集され戦地に赴きます。復員後、東京美術学校附属工芸技術講習所ならびに東京芸術大学彫金科で学びます。1951年(昭和26)年に六代六兵衞の養嗣子となり陶芸の道に進みます。1950年代から1960年代にかけてクラフト作品を制作する一方で日展に作品を出品し、特選を連続受賞するなど陶芸家として高い評価を得ます。1966年(昭和41)年に初めて彫刻作品を発表した後は、1968年(昭和43)年に九兵衞を名乗り、アルミニウムを主な素材に用いて彫刻家として活躍しました。1980年(昭和55)年に六代六兵衛の急逝を受けて七代を襲名しました。

八代清水六兵衛 本人

現在は、八代目六兵衞です、七代六兵衞の長男として1954(昭和29)年に京都に生まれました。襲名の前の名前は柾博です。1979年(昭和54)年に早稲田大学理工学部建築学科卒業して、京都府立陶工高等職業訓練校で轆轤を学び、京都市工業試験場で釉薬を学びます。

本格的に作陶活動に入ったのは、1983年(昭和58)年の朝日陶芸展’83でグランプリを受賞します。その後も数々の公募展において受賞を重ねまして、1980年代から1990年代にかけて陶芸表現が拡大する時代の中で常に注目を集めていきます、制作は図面にあわせて正確に土の板を切り、結合させることでなされるが、器体にスリットを入れることで強度を操作する、あるいは重力の力を利用するなど焼成によるゆがみやへたりを意図的に造形に取り入れています。

2000年(平成12)年に八代を襲名し、以後、造形性を持った器物を中心に作品制作を展開します。2003年(平成15)年に京都造形芸術大学教授となり、精力的な創作活動の傍らで後進の指導にもあたっています。 2005年(平成17)年に2004年度日本陶磁協会賞を受賞するなど、現在、京焼を代表する陶芸家の一人です。

各代が先代とは同じことをやらずに、それぞれ独自の作品を作ってきました。作品に入れる「銘」も、代々六角の中に「清」の字が書かれています。この字が各代で異なっています。 二代六兵衛〜五代六兵衛は磁器の洋食器なども作陶しております。

五代六兵衛は、結構新しい事を試しました、七宝の技法を応用した「音派焼」と呼ばせた作品があります。時代的にもアールヌーヴォーが入ってきたころだったのでその影響がありました。野々村仁清風の作品、青磁や天目もあり様々な作品があります。

六代六兵衛は若いころは彫刻風の作品を制作していまし、唐三彩の研究もしていました。他にも赤三島と名づけた器などもあります。 六代目は先代の五代目が使っていた釉薬を使いませんでした。五代目は釉薬がありましたが河井寛次郎さんも、若い頃に釉薬顧問という形で六兵衛窯に出入りされていました。 元々、寛次郎さんのところの窯(現在の河井寛次郎記念館の登り窯)は五代目が持っておりました。それを河井寛次郎さんに譲ったみたいですね。 その頃にはいろんな釉薬を研究していましたが、六代目がそれをほとんど使わなくて終わってしまった。

父の七代目は陶芸というよりは彫刻家(清水九兵衞 )としての活動の方が長かったです。40歳を過ぎてから一度やきものをやめて、それから20年程、金属彫刻家として活動していました。京都駅とかみやこめっせ(京都市勧業館)の前にある赤い彫刻は七代目の作品です。他にも全国各地に作品があります。

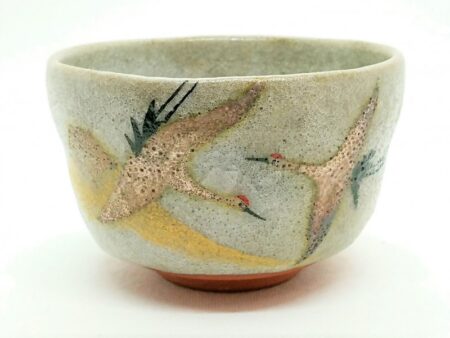

八代清水六兵衛 古稀釉富士に鶴抹茶碗

古稀釉は1971年に六代六兵衛が古稀の歳に発表した技法です。ガラス釉を厚くかけて焼成し、多泡質となった上に赤絵、金銀彩などの絵付けを繰り返し行うことで、侘び寂びの中にも華やかな印象を与えます。

富士山に鶴の図柄も大変縁起の良い図柄になりますのでお正月やめでたい時に使用されます。

清水六兵衛の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.清水六兵衛の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

清水六兵衛 査定価格におけるポイント

清水六兵衛の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

清水六兵衛先生の作品は、茶道具の陶芸作品に高値の査定価格がつきます。

歴代六兵衛の作品の中でもお茶碗が需要があるように思います。

1万円から5万円ぐらいの買取相場です。

中には10万円を超える陶芸作品もあります。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

清水六兵衛の作品は茶碗、水差、香合、徳利、盃の作品が評価されます。

清水六兵衛展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

清水六兵衛先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ清水六兵衛の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月4日

楠部彌弌の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の楠部彌弌の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

楠部彌弌の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、楠部彌弌の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

楠部彌弌作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の楠部彌弌のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた楠部彌弌の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の楠部彌弌の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

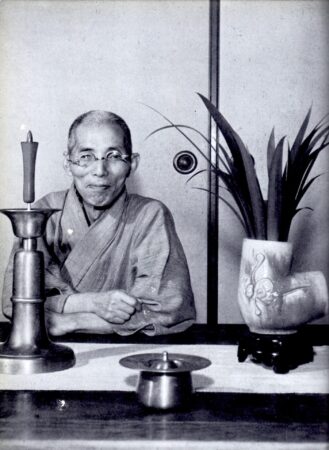

楠部彌弌は、大正から昭和期にかけて活躍した陶芸家です。文化勲章を受章し、日本芸術院会員としても名を連ねた人物です。 京都市立陶磁器試験場附属伝習所で学び、大正9年(1920年)には「赤土社」を創設しました。

大正12年(1937年)には、釉薬に固有の色を出させるための呈色剤を混ぜた磁器土を何度も薄く塗り重ねて文様を出す彩埏技法による作品を発表し、近代陶芸の確立に貢献しました。

楠部彌弌(くすべやいち)本人

楠部彌弌の作品の中でも、彩埏技法を用いた作品は特に高い評価を受け、買取市場でも高額で取引されることが多いです。晩年に作られた彩埏技法の作品が、技術と芸術性の成熟した作品ですので高価な買取対象となっております。

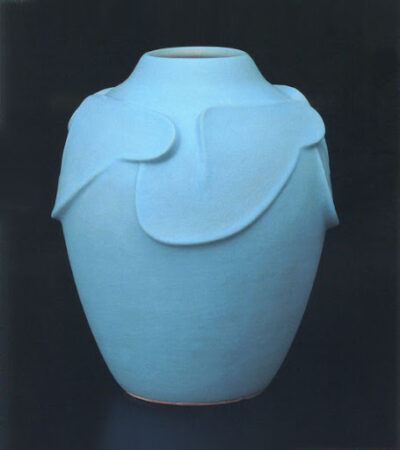

楠部彌弌 彩延椿文壺

彩埏とは、顔料を混ぜ合わせた磁土を塗り重ねることで、文様を表現する技法です。

楠部彌弌が考案したもので、塗り重ねの際に、文様に応じたレリーフ表現を施して、奥行きや花弁の膨らみを表しています。

しっとりとした白の器表に、やや濁りを帯びた藍・緑・灰・赤を配するという典型的な彩埏のスタイルを持った、晩年の代表作のひとつです。

楠部彌弌の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.楠部彌弌の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.楠部彌弌の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.楠部彌弌の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.楠部彌弌の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

楠部彌弌 略歴

明治30(1897)年、9月10日京都市東山区に、楠部貿易陶器工場を経営する父千之助の四男として生まれます。本名彌一。父はかつて幸野楳嶺に日本画を学び僊山と号していました。

明治45年、京都市立陶磁器試験場付属伝習所に入所、同期生に八木一艸がいました。

大正4年、卒業、家業を継がせたい父の意志に反し、東山の粟田山にアトリエを構え創作陶芸を始めます。

大正7年粟田口の古窯元跡の工房に移り本格的に陶芸を始めると共に河井寛次郎、黒田辰秋、川上拙以、池田遥邨、向井潤吉らと交流を深めます。国画創作協会の活動にも刺激されます。

大正9年八木一艸、河村己多良(喜多郎)ら5人と「赤土」を結成、陶芸を生活工芸から芸術へ高めるべく運動を始めます。第1回展を大阪で開催し4回まで続けるが、昭和12年同会は自然消滅。

大正13年パリ万博に「百仏飾壷」を出品し受賞、一方木喰の展覧会準備を通じて柳宗悦を知り、「劃華兎文小皿」(大正13年)「鉄絵牡丹花瓶」(大正14年)など民芸運動の影響を示す作品を作ります。しかしまもなくこの運動からも離れ、昭和2年八木一艸らと新たに「耀々会」を結成、また同年工芸部が新設された第8回帝展に「葡萄文花瓶」が入選する。

昭和8年、第14回帝展で「青華甜瓜文繍文菱花式龍耳花瓶」が特選を受賞しこの年彌一を彌弌と改名。翌年に帝展無鑑査となり、この頃朝鮮の古陶磁や仁清などの研究に没頭します。

昭和13年、パリ万博で「色絵飾壷」が受賞します。この年の第1回新文展に後年楠部芸術を特色づける「彩埏」の技法を用いた「黄磁堆埏群鹿花瓶」を出品します。彩埏は釉薬を磁土に混ぜ何度も塗り重ねることで独特の深い色あいを生むものである。戦後一時日展改革要求が容れられず京都工芸作家団体連合展を組織(昭和23年)、日展をボイコットしたことがありました。

昭和26年、第7回日展「白磁四方花瓶」が芸術選奨文部大臣賞を受賞しました。

昭和28年、京都の若手陶芸家達を中心に青陶会を結成し指導にあたると共に伊東陶山らと搏埴会を結成する。同年の第9回日展出品作「慶夏花瓶」

昭和29年、日本芸術院賞を受賞、また中国古来の彩色法を研究しながら早蕨釉、蒼釉(碧玉釉)などの発色法を考案し、「早蕨釉花瓶」(昭和37年第1回現代工芸美術家協会展)「萼花瓶」(昭和44年第1回改組日展)などを発表します。

昭和27年、日展参事

昭和33年、評議員

昭和37年、理事、日本芸術院会員となります。また中国古来の彩色法を研究しながら早蕨釉、蒼釉(碧玉釉)などの発色法を考案し、「早蕨釉花瓶」(昭和37年第1回現代工芸美術家協会展)「萼花瓶」(昭和44年第1回改組日展)などを発表します。

昭和44年、常務理事

昭和48年、顧問

昭和54年、日本新工芸家連盟を結成しました。

昭和44年、京都市文化功労者

昭和47年、毎日芸術賞、文化功労者

昭和50年、京都市名誉市民

昭和53年文化勲章を受章。晩年は彩埏に一層の洗練を加えます。

昭和52年、パリ装飾美術館で「日本の美・彩埏の至芸楠部彌弌展」が開催されました。『楠部彌弌作品集』(昭和43年中央公論美術出版)『楠部彌弌展』(昭和46年毎日新聞社)『楠部彌弌展』(昭和52年講談社)『楠部彌弌』(昭和56年集英社)などがあります。なお、詳しい年譜は「楠部彌弌遺作展」(京都市美術館、昭和61年)等

昭和59年、陶芸界の重鎮として活躍した文化勲章受章者、日本芸術院会員の楠部彌弌は、12月18日午後7時、慢性ジン不全のため京都市中京区の大沢病院で死去した。享年87。

楠部彌弌 青釉鳥文花瓶

楠部彌弌の弟子に対しての言葉に「人間をつくれ」と言った。

「人間をつくれ」。それはどういう意味なのかと尋ねても、楠部彌弌は「自分で考えろ」と言うばかりだった。

楠部彌弌の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.楠部彌弌の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

楠部彌弌 査定価格におけるポイント

楠部彌弌の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

楠部彌弌先生の作品は、彩埏の作品に高値の査定価格がつきます。

10万円から30万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

楠部彌弌の作品は香炉や壺の作品が評価されます。

楠部彌弌展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

楠部彌弌先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ楠部彌弌の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月3日

福島善三の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の福島善三の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

福島善三の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、福島善三の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

福島善三作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の福島善三のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた福島善三の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の福島善三の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

福島善三は、17世紀の江戸時代初期頃から続くとされる福岡県の小石原焼、そこに代々伝わるちがいわ窯の16代目当主です。

福島善三 本人

原材料のほとんどを小石原で調達し、釉薬も独自に作成して、すべての工程を全て本人が行います。高い芸術性のある優れた作品は定評があります。

また宮内庁、MOA美術館などに収蔵されておりまして高評価を得ています。 小石原焼の技術や造形は伝承されております。

伝統は造るものであり、常に前進していかなければならないという自身の言葉通り、従来のセオリーに沿って小石原焼の創作を限りなく追及し続けているのです。

福島善三 中野月白瓷蝶鉢

小石原(中野)で採れる陶土、鉄鉱石、土灰、ワラ灰、長石を用いて作陶する。陶土を粘土にすることから、焼成まですべての工程を作家本人が行う。

福島善三の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.福島善三の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.福島善三の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.福島善三の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.福島善三の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

福島善三 略歴

1959年、小石原焼 ちがいわ窯に生まれます。

1988年、第35回日本伝統工芸展にて入選、以降26回入選

1991年、第26回西部工芸展にて朝日新聞社金賞受賞

1999年、第15回日本陶芸展にて大賞桂宮賜杯受賞

2000年、宮内庁お買上げ「鉄釉掛分鉢」、以降3回お買上げ

2003年、第23回西日本陶芸美術展にて大賞受賞 第50回日本伝統工芸展にて日本工芸会総裁賞受賞

2004年 、第14回MOA岡田茂吉賞展優秀賞受賞

2013年、第60回日本伝統工芸展にて高松宮記念賞受賞 東京国立近代美術館工芸館「工芸からKOGEIへ」に出展

2014年、紫綬褒章受章 東京国立近代美術館収蔵

2017年秋、「重要無形文化財保持者(人間国宝)」に認定されました。

福島善三 中野月白瓷壷

「小石原焼の技術は昭和までの約300年間、『一子相伝、分家ならず』という掟で守られてきた為、窯元も8軒と少なかったのですが、その後の民藝ブームを追い風に一気に50軒まで増えて、作品に個性がなくなってしまったんですよ。大学卒業当時は『飛び鉋』さえあれば売れる時代だったのですが、僕はどうせなら自分だけのモノを作ろうと。皆と同じでは面白くないと考えたんですよね。特に僕は最初から個展の開催や工芸展への出品を意識していましたので、そういうところへは福島善三らしさという個性がなければ絶対に出品できませんからね」。

福島善三の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.福島善三の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

福島善三 査定価格におけるポイント

福島善三の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

福島善三先生の作品は、青磁の作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から10万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

福島善三の作品は大皿や壺の作品が評価されます。

福島善三展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

福島善三先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ福島善三の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月2日

河井寛次郎の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の河井寛次郎の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

河井寛次郎の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、河井寛次郎の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

河井寛次郎作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の河井寛次郎のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた河井寛次郎の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の河井寛次郎の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

河井寛次郎は、濱田庄司とならび、近代陶芸界における先駆者のひとりです。河井寛次郎は東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科を卒業の後、京 都市立陶磁器試験場の技手となり、近代的手法に基づく窯業技術者として作陶を行ないました。

また自らの窯を築き、個人作家として独立後には、宗教哲学者にして民藝運動の主催者としても知られる柳宗悦らと出会うことにより、新たな表現を模索すると共 に、民藝運動の主導者のひとりとして活動したことでも知られています。

河井寛次郎は、陶器という形での表現のみならず、詩文を以て彼自身の美への思い、彼自身の言葉によるならば「祈り」を表現しました。雑誌『工藝』(1931-1948)への寄稿、詩集『火の願ひ』(1947 年刊行)などを通じて見られる河井寛次郎の表現には、当然ながら共に活動を行っ てきた民藝運動の同士である柳宗悦の影響が強く認められます。

釉薬の研究などにも余念がなく、ロンドン、ニューヨークなどでの個展や昭和32年にミラノ、トリエンナーレ国際工芸展における最高賞受賞など国際的にも活躍しました。

河井寛次郎 本人

「暮しが仕事 仕事が暮し」 陶工・河井寬次郎の言葉です。 陶工でありながら、木彫やデザインなど陶器以外の仕事も手掛けた河井寛次郎は、同時に多くの言葉や文章を残しています。そしてそれらの言葉や文字からは本人の内面、人柄を知ることができ、またその言葉によって、受け手の私たちは励まされ、生きる上でのヒントや大きな力を与えられます。

河井寛次郎の人柄がわかるいくつかの言葉を紹介致します。

「過去が咲いている今 未来の蕾で一杯な今」

目の前に咲いている花は過去の積み重ねが今につながっている姿であり、まだ咲かない蕾はこれからの未来に咲く準備をしていることを意味しています。

「何という今だ 今こそ永遠」

河井寛次郎は、陶芸以外にも、彫刻、書、詩、金属、民藝運動等を精力的に行った人ですが、「今」を大切にしたということがわかるエピソードですね。

河井寛次郎 草花絵扁壺 1934年

河井は常々、美しい仕事、正しい仕事は、美しい暮らし、正しい暮らしから生まれてくる、という思いをもっていました。 ですので、日の出とともに起きて日の入りまで仕事をされるお百姓さんのお仕事をとても尊いものとしていました。 “穀物や野菜は育てることは出来るけれども作る事は出来ない。作る仕事はごまかすことも出来るが、育てる仕事にはそれは出来ない。農家が、農家の暮しが美しくならないはずがない” と随筆「部落の總體」にも書いております。

河井寛次郎における仕事は、穀物や野菜ではなく陶器でしたが、それもやはりものづくりには変わりがなく、ごまかすことのない育てる仕事を目指していたのではと思っています。

河井寛次郎 辰砂扁壺 1948年 京都国立近代美術館蔵

辰砂の赤の発色が良い見事な扁壺です。造形も素晴らしく惚れ惚れします。

そのまま李朝箪笥の上にでも飾ってみても良いですが、どのように花を入れようかと思ったりします。

河井寛次郎の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.河井寛次郎の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.河井寛次郎の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.河井寛次郎の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.河井寛次郎の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

河井寛次郎 略歴

明治23年(1890) 8月24日、島根県能義郡安来町(現、安来市)に生れます。

明治43年、松江中学校卒業、東京高等工業学校(現東京工大)窯業科に入学します。

明治44年、赤坂、三会堂で、バーナード・リーチの新作展を見て感激、その後間もなくリーチを桜木町の寓居に訪ねます。

大正3年、東京高等工業学校卒業、(前年、腸チフスを病み、一カ年休学)。 京都市立陶磁器試験所に入ります。

大正5年、同試験所に浜田庄司入所、爾後、研究、制作をともに励みます。

大正6年、試験所を辞し、清水六兵衛の顧問となり、各種の釉薬をつくる。浜田とともに琉球及び九州諸窯を視察します。

大正8年、浜田とともに朝鮮、満州、大連等を旅します。

大正9年、山岡千太郎の好意により、京都、五条坂に窯を築き鐘溪窯と名づけます。 三上やす(現、つねと改名)と結婚。

大正10年、東京と大阪の高島屋で、当時同店の宣伝部長川勝堅一の斡旋により、宋、元、明、李朝等古陶磁の手法を逐った作品「第一回創作陶磁展」を開き、絶讃をうける。(爾後、年次展を開催)また、東京、流逸荘で「李朝陶磁展」を見て、李朝陶磁器の真髄に触れるとともに、この会を主催した柳宗悦を知ります。

大正11年、前年中の快心作の写真集『鐘溪窯第一輯』を刊行。

大正12年、黒板勝美博士の知遇を受け、また大毎京都支局長、岩井武俊を識る。創作についての反省が始まる。

大正13年 、イギリスより帰朝した浜田を介し、柳宗悦との親交始まる。 恩賜京都博物館で「陶器の所産心」と題して講演を行ない、新たな所信を披瀝す。

大正14年、第5回東京高島屋展に用途を重んじた新しい作風を示します。

大正15年、柳宗悦、浜田庄司とともに「日本民芸美術館」設立の念願起こす。黒板博士の努力で「河井氏後援会」生れる。作家としての一大転換機をむかえ、作品の発表を差し控えて、制作に専念します。

昭和2年 「河井氏後援会」主催の作品展を、東京丸の内の日本工業倶楽部で開く。柳編纂の『雑器の美』に「陶器の所産心」を掲載します。

昭和3年、御大礼記念国産振興博覧会に、柳、浜田、その他日本民芸美術館同人とともに、民芸品で家具調度を整え「民芸館」と名づけた建物を新築出品す。 昭和4年 帝国美術院より院展無鑑査として推薦さる。3カ年の沈黙ののち、東京高島屋で、第6回作品展覧会を開きます。

昭和5年、米国ハーヴァード現代芸術協会主催の「日英現代工芸品展覧会」に出品。大阪高島屋主催大阪美術倶楽部で「作陶10年記念展」を催します。

昭和6年、柳宗悦、浜田庄司とともに雑誌『工芸』を発刊。柳宗悦とともに鳥取、島根を旅し、鳥取の牛の戸窯の開窯に立会い、松江では郷里の工人を指導します。この年の展覧会に色絵を出品します。

昭和7年、ロンドンの山中商会支店で個展を開きます。練上手、抜蝋の作を出品。

昭和8年、日本民芸美術館主催の東京高島屋での「綜合新工芸展覧会」に作品を出品します。東京、上野で開催の第8回国展に賛助出品す。倉敷文化協会主催の個展を倉敷市商工会議所で開く。柳宗悦とともに現代民窯展準備のため、中国、九州の諸窯を歴訪す。

昭和9年、東京、上野の松坂屋で開催の「陶匠十家展」に出品。バーナード・リーチを自窯にむかえて、ともに制作す。東京高島屋で開催の「現代日本民芸展」にモデルルームとして浜田庄司の食堂、リーチの書斎とともに台所を設計し出陳します。

昭和10年、再度リーチを自窯にむかえる。大原孫三郎翁より柳宗悦に対し、民芸美術館設立の資金寄付の申出をうけ、協議に参画します。この年陶硯の制作に没頭す。柳宗悦と四国に旅します。

昭和11年、東京高島屋で陶硯百種展を開きます。柳宗悦、浜田庄司とともに朝鮮を旅し会寧を経て満州吉林にはいる。大阪高島屋で陶硯展を開く。『工芸』68号は河井寛次郎特輯号を刊行。東京駒場に、「財団法人日本民芸館」を設立。理事となる。

昭和12年、パリ万国博覧会に出品の鉄辰砂草花丸文大壺がグランプリを受賞す。再度、柳宗悦、浜田庄司とともに朝鮮を旅します。

昭和14年、民芸協会同人とともに沖縄に渡島す。米人ギルバートソンは2カ年間作陶のため弟子入りす。

昭和15年、銀座鳩居堂で富本憲吉、浜田庄司、河井寛次郎の「三人展」を催しこの機会に三人の作品図録を出版します。東京、大阪両高島屋で「作陶20周年展」を催します。

昭和16年、柳宗悦、浜田庄司とともに華北を旅します。

昭和18年、東西高島屋で浜田庄司との二人展開く。

昭和19~20年、戦火はげしくほとんど窯立たず、文筆に没頭します。棟方志功は版画にて鐘溪窯を賛える「鐘溪版画柵」24図を制作します。

昭和21年、長女、良に養嗣子、博(現在博次と改名)をむかえる。高島屋での個展復活。

昭和22年、寛次郎詞「火の願ひ」を棟方志功版画にて制作47図を完成す。自詞を自刻した陶版「いのちの窓」を完成。酒瓶を主とした個展を開く。

昭和23年 『化粧陶器』『いのちの窓』を出版。陶版「いのちの窓」の個展を開く。

昭和24年、日本民芸館西館で「辰砂について」と題し講演を行なう。柳著『河井寛次郎』を札幌の鶴文庫より出版。この年から異なった角度による不定形の造型始まります。

昭和25年「還暦記念展」を東京、大阪両高島屋で開く。日本民芸館では、館所蔵の河井作品300点を陳列、還暦記念展。

昭和26年、フランスで開催の陶器展に出品。この頃しきりに木彫を試作します。

昭和27年、仏人ラルー入洛し、1カ年余弟子入りす。東京高島屋増築記念として富本憲吉、浜田とともに「三人展」を開きます。

昭和28年、朝日新聞社より『火の誓ひ』出版。『いのちの窓』の英訳を刊行。夏、リーチ、柳宗悦、浜田庄司とともに共著『陶器の本』(仮称)の原稿執筆のため信州松本在霞山荘に滞在。東京高島屋主催「作陶40年展」を東京の光輪閣、大阪高島屋で催す。陳列作品700点。

昭和29年、大丸神戸店でリーチ、浜田庄司と「陶芸3人展」を開きます。東京高島屋でリーチ、富本憲吉、浜田庄司とともに「陶芸4人展」を催す。泥刷毛目の手法を制作。前年よりひきつづき共著『陶器の本』の原稿執筆のため、春、千葉県房州、夏信州松本在霞山荘にて、リーチ、柳宗悦、浜田庄司とともに滞在します。

昭和31年、日本民芸館本館建物修理のため、浜田庄司とともに抹茶碗を寄贈し、柳宗悦の書軸を加えて、民芸館にて頒布会を行います。東京と大阪の高島屋で個展を開催。20年振りに新型陶硯、練り上げ手、陶板花手文の筒描き始めます。

昭和32年、朝日新聞社主催で、京都、東京両高島屋および名古屋のオリエンタル中村で「陶芸40年展」を開く。ミラノ、トリエンナーレ展で「花文菱形扁壺」グランプリを受賞。京都の民芸使節団をひきいて沖縄に渡島。

昭和33年、木彫で手、人物像、動く手、動く足、面等を造る。またこれらで陶土の原型をつくる。一方幾何学的貼付陶文の試作、色釉を使った打薬の手法を始む。腸閉塞と腸癒着のため大手術をうける。

昭和34年、木彫の制作つづく。秋の高島屋展に木彫の面20余点を出品。三彩打薬の手法漸く安定し、壺、大鉢、茶碗、皿等の製作に打ち込む。緑釉および陶彫の試作始まる。北海道、青盤舎で柳、浜田との「三人展」開催。

昭和36年 大原美術館は四人の陶匠(富本憲吉、リーチ、河井寛次郎、浜田庄司)作品の常時陳列施設として「陶器館」を開設。

昭和37年、雑誌『民芸』1月号に「六十年前の今」の第1回を掲載、第59回まで続く。和蘭のマーガレット王女来訪。天満屋広島店で、個展を開催。

昭和38年、名古屋オリエンタル中村、天満屋岡山店で個展を開く。 昭和39年 東京、大阪両高島屋および名古屋オリエンタル中村で個展開催。

昭和40年、大原美術館は『河井寛次郎作品集』の刊行を企画。天満屋広島店で個展を開き、広島より郷里安来に旅します。また天満屋福山店の「日本民芸館同人陶器展」に賛助出品。

昭和41年、京都高島屋で「寛次郎、博次、武一三人展」を催す。名古屋オリエンタル中村で「寛次郎博次父子展」を開く。天満屋岡山店、東西両高島屋でそれぞれ個展を開く。6月頃より躰の衰弱はげしく、11月2日、専売公社病院に入院、11月18日午後1時5分永眠す京都市東山区の専売公社京都病院で老衰のため死去した。享年76才。12月1日紫野大徳寺山内の真珠庵で日本民芸協会葬を執行。法名、清心院鐘溪寛仲居士。享年77才。

昭和42年 3月、京都府立総合資料館で、河井寛次郎コレクション約300点を出品し「民芸展」を催す。5月、東西高島屋で、6月、大原美術館で「河井寛次郎遺作展」を催す。またこの年に、大原美術館より大型図録、『河井寛次郎作品集』を出版。

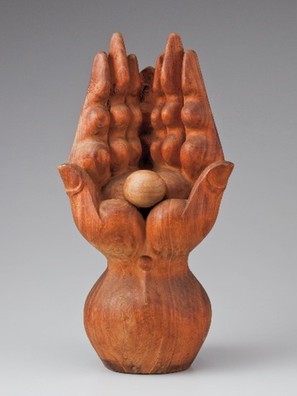

河井寛次郎 木彫像 昭和29年頃 河井寛次郎記念館蔵

このような木彫の作品は少なくオークションにはなかなか出て来ません。

陶芸作品でも手の作品や顔の作品が出ましたら高値での取引が予想されます。

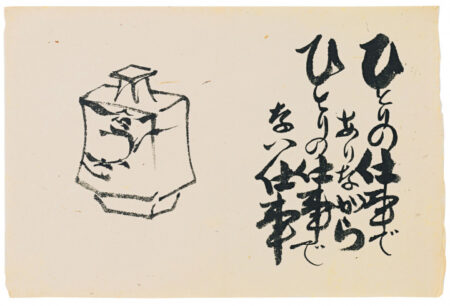

河井寛次郎 書

ひとりの仕事で

ありながら

ひとりの仕事で

ない仕事

このような書の作品も時々見かけます。書の作品もお探しの方がお見えです。

お問い合わせください。

河井寛次郎の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.河井寛次郎の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

河井寛次郎 査定価格におけるポイント

河井寛次郎の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

河井寛次郎先生の作品は、鐘渓窯の初期の作品に高値の査定価格がつきます。

晩年の三色扁壺や独特の個性的な形の壺も高値で取引されております。

20万円から300万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

河井寛次郎の作品は扁壺や壺、ぐい呑みの作品が評価されます。

河井寛次郎展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

河井寛次郎先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ河井寛次郎の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)