2024年12月11日

坂高麗左衛門の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の坂高麗左衛門の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

坂高麗左衛門の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、坂高麗左衛門の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

坂高麗左衛門作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の坂高麗左衛門のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた坂高麗左衛門の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の坂高麗左衛門の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

萩焼の開祖、初代 坂高麗左衛門〔李敬〕作 古萩粉引茶碗

初期の萩焼茶碗には古格があり古い茶室で茶を入れたくなる。

坂高麗左衛門の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.坂高麗左衛門の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.坂高麗左衛門の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.坂高麗左衛門の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.坂高麗左衛門の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

坂高麗左衛門の歴史

坂 高麗左衛門(さか こうらいざえもん)は、山口県萩市の萩焼窯元、坂窯の当主が代々襲名しています。陶芸作家としての名跡で、当代は14代、坂窯は、毛利輝元によって萩に連れてこられ、兄李勺光と共に萩焼を創始した朝鮮人陶工の李敬を初代としており、三輪休雪の三輪窯と共に萩藩の御用窯を務め、萩焼の本流を代々受け継いでいた家柄でした。

毛利氏が萩に城を移した後、萩城下松本村に開窯、二代藩主毛利綱広より高麗左衛門の名を賜ります。以来、初代より坂高麗左衛門と名乗ります。

初代坂高麗左衛門(李敬、1568年 – 1643年)

二代助八は1668年(寛文八)没、五十五歳。

三代新兵衛は1729年(享保一四)9月没、八十二歳。

四代新兵衛は1748年(寛延元)11月没、六十二歳。

五代助八は1769年(明和六)2月没、四十八歳。

六代新兵衛は1803年(享和三)1月没、六十五歳。

七代助八は1824年(文政七)3月没、四十二歳。

八代新兵衛は1877年(明治一〇)3月没、八十二歳。

大正時代の坂窯の当主は九世と十代の二代の継ぎ目にあたります。九世の坂高麗左衛門は、大正十年に亡くなり、この跡を十代の高麗左衛門が継いでいます。

従いまして、大正期は、九代と十代の作品が混在しています。しかし、九世の活動期間は明治がその大部分を占め、また、十代は、昭和の前半を中心として活躍しており作品をはっきり判別するのは難しいです。

九代坂高麗左衛門道輔は1921年(大正一〇)8月没。

十代坂高麗左衛門

十代坂高麗左衛門は九代坂高麗左衛門の次男として山口県萩市に生まれました。本名を秀輔、号を韓峯といいます。

1909年

明治42年に山口県立萩中学校を中退し、父に師事して作陶に従事しました。

1914年

大正3年、大正博覧会に出品した「ガマ仙人置物」が宮内省に買い上げられました。

1915年

大正4年、大正天皇御即位奉祝品として萩町献上の「花瓶一対」を制作しました。

大正天皇御大典記念京都博覧会に出品した「菓子鉢」が宮内省に買い上げられました。

1916年

大正5年、「福禄寿置物」が宮内省に買い上げられました。

1920年

大正9年、李王世子殿下御婚儀奉祝品に山口県献上の「高砂尉」と「姥置物」を制作しました。

1921年

大正10年、十代坂高麗左衛門を襲名しました。

1922年

大正11年、皇太后陛下が香椎御参宮の際に「置物」が買い上げられました。平和記念東京博覧会に出品した「水指」が宮内省に買い上げられました。

1924年

大正13年、今上天皇御成婚奉祝品として萩町献上の「高砂尉」と「姥置物」を制作しました。北白川宮大妃殿下が萩町行啓の際に「番茶器」と「湯沸」と「水注」を買い上げられました。

1925年

大正14年、秩父宮殿下が山口県行啓の際に萩町献上の「抹茶碗一対」を制作しました。万国装飾美術工芸パリ博覧会で銀牌を受賞しました。伏見宮博義王殿下が萩港入港御上陸の際に萩町献上の「花瓶」を制作しました。

1926年

大正15年、摂政宮殿下が萩町行啓の際に萩町献上の「大花瓶」を制作しました。聖徳太子展覧会委員を委嘱され、総裁久邇宮より「香合」を授かりました。

1928年

昭和3年、天皇陛下御即位御大典奉祝として個人献上を許されました。

1931年

昭和6年、梨本宮殿下が山口県行啓の際に武徳会山口支部献上の「大花瓶」を制作しました。

1938年

昭和13年に竹田宮大妃殿下が山口陸軍病院戦傷病将士御見舞の際に、山口県献上の「大花瓶」を制作しました。

1939年

昭和14年、朝香宮殿下が県下軍需工場巡視の際に山口県献上の「大花瓶」を制作しました。

1943年

昭和18年、工芸技術保存資格者として選定されました。

1946年

昭和21年、高松宮殿下が萩市行啓の際に萩市献上の「抹茶碗」を制作しました。

1947年

昭和22年、天皇陛下が山口県行啓の際に山口県献上の「天人風炉」と「富士釜」を制作しました。江戸時代からの萩焼宗家という厳しい鍛錬の中で名実共に重みある伝統を継承しました。誰に対しても分け隔てなく接した人柄の良さは皆からこよなく慕われました。

十一代坂高麗左衛門

十一代坂高麗左衛門は林利作の三男として山口県に生まれる。本名信夫、号を韓峯。

1941年

昭和16年に帝国美術学校(現:武蔵野美術大学)を卒業し、山口県立大津中学校に美術講師として勤務

1948年

昭和23年、十代坂高麗左衛門の次女と結婚し、江戸時代からの萩焼宗家に入る。

山口県立大津高等学校の退職後は義父に師事して作陶の道に進む。

1956年

昭和31年、千家同門会山口県支部理事を就任。山口県美術展で知事賞を受賞。

1958年

昭和33年、十一代坂高麗左衛門を襲名。

1965年

昭和40年、萩市文化財審議会委員、萩市観光審議会委員を委嘱。

1967年

昭和42年、第一回杉道助文化奨励賞を受賞。

1968年

昭和43年、一水会賞を受賞し、一水会正会員となる。

1969年

昭和44年、山口県美術展審査員を委嘱。

1970年

昭和45年、奈良東大寺の晋山式の際に抹茶碗400個を献納する。

1971年

昭和46年、日本工芸会正会員となる。

1973年

昭和48年、福岡県美術展審査員を委嘱されました。山口県芸術文化振興奨励賞を受賞しました。

1974年

昭和49年、福岡県美術展審査員を委嘱する。

1975年

昭和50年、山口県指定無形文化財に認定される。

十二代坂高麗左衛門

山中關の長男として東京都に生まれました。本名を達雄、号を熊峰といいます。

1978年

昭和53年、東京芸術大学大学院日本画専攻を修了しました。

1982年

昭和57年、十一代坂高麗左衛門の長女と結婚し、江戸時代からの萩焼宗家に入ります。

1983年

昭和58年に京都市工業試験場の研修を修了し、

1984年

昭和59年より萩で作陶活動を開始します。

1988年

昭和63年、十二代坂高麗左衛門を襲名しました。

1994年

平成6年、日本工芸会正会員となりました。十一代に続いて十二代も婿養子として萩焼宗家の伝統ある坂家に入り、伝統を受け継ぐと共に新風を吹き込みました。日本画を基礎とし、萩焼に上絵付けを施した独自の作風を展開しました。

2004年

坂窯当主、十二代高麗左衛門まで窯が継承されました。しかし、十二代の坂高麗左衛門が2004年7月26日に会合の後、酩酊状態で自宅に戻ったあと、自宅からの転落事故による脳挫傷のため突然死去し、以後約7年坂高麗左衛門の名跡は空位だったが、2011年4月に十一代の四女(十二代の義妹)が十三代高麗左衛門を襲名することになった。女性が坂高麗左衛門の名跡を継承するのは史上初めてのことです。しかし、2014年11月18日に肺炎のため死去しました。2022年6月23日、十三世の長男・坂悠太が十四代を襲名。

十三代 坂高麗左衛門 1952(昭和27)年~2014(平成26)年 十三代坂高麗左衛門は十一代坂高麗左衛門の四女として生まれました。 本名を純子といいます。 2011(平成23)年、十三代坂高麗左衛門を襲名しました。

十四世 坂 高麗左衛門 萩茶碗

十四世 坂高麗左衛門は、坂高麗左衛門窯を継承する陶芸家で、坂家伝統の古格を受け継いだ作品を制作しています。

坂高麗左衛門の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.坂高麗左衛門の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

坂高麗左衛門 査定価格におけるポイント

坂高麗左衛門の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

坂高麗左衛門先生の作品は、茶碗の作品に高値の査定価格がつきます。

6万円から15万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

坂高麗左衛門の作品は茶道具の作品が評価されます。

徳利や盃の作品が多くに取引されております。

坂高麗左衛門展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

坂高麗左衛門先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ坂高麗左衛門の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月10日

島岡達三の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の島岡達三の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

島岡達三の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、島岡達三の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

島岡達三作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の島岡達三のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた島岡達三の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の島岡達三の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

島岡達三は1919年に東京に生まれ、濱田庄司に師事します。独立後は組紐師であった父や季朝陶器の影響を受けた独特の技法である「縄文象嵌」を中心に作陶づくりを行っていました。作品は形成してまだ素地が柔らかいうちに表面に組紐を転がして縄文の紋様を付けるものです。

そしてその窪みに白い粘土を埋めて削り出すことによって素地の黒と紋様の白との対照の美しさを出した技法となっています。1996年には「縄文象嵌」の技術保有者として国指定重要無形文化財保持者に認定されています。益子町が所有する5点の陶芸作品は町の有形文化財に指定されています。

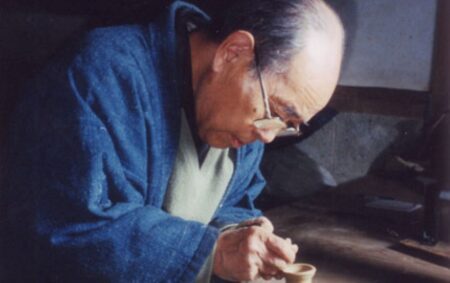

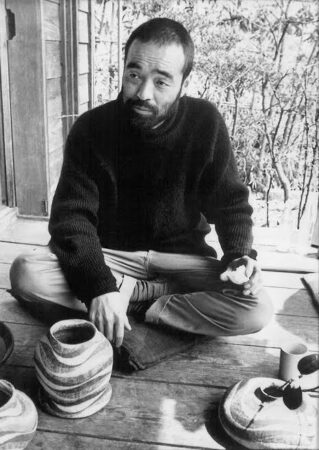

島岡達三 本人

縄文象嵌は、師匠である濱田庄司からの言葉

「早く自分のものをつくり出しなさい」

日々催促されていた島岡達三が、苦悩の末にふとおもいつかれた技法であるという話は、あまりにも有名です。縄文象嵌誕生のこの逸話が、私にはひとつの詩に思えてならないのです。

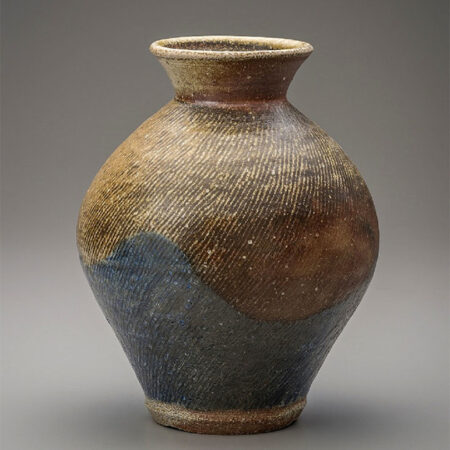

島岡達三 灰被縄文象嵌壷

父親が組紐師であるという出自を持つ島岡達三が、以前に生活のため習得された古代日本土器の技法である縄文土器と、ご自身が研究していて好きだった李朝三島の技法である象嵌との、その二つの技法の組み合わせを思い考え、そしてまったく新たな陶芸作品を生み出したという物語の中には、李朝陶器を心の底に想いながら、まったく新たな「民藝」という美をおもいつかれた柳宗悦の心の系譜を汲みとったのではなかろうか。独自でありながらも素晴らしい作品であります。

島岡達三 略歴

1919年

大正8年10月27日、東京市芝区愛宕町の三代続く組紐師米吉と妻かうの長男として生まれる。

1936年

昭和11年父の勧めで東京府立高等学校高等科理科に学びます。

1939年

東京工業大学窯業学科に入学して、陶磁器を専攻します。東工大の前身、東京高等工業学校には、教官に板谷波山、卒業生に濱田庄司、河井寛次郎らがいました。入学後に益子に濱田庄司を訪ね卒業後の入門を許されます。その際に濱田庄司は島岡達三に対し「大学にいる間から轆轤の勉強をしなさい」と助言をしている。その言葉通り、大学一年の夏期休暇は岐阜県駄知の製陶所で轆轤技法習得、二年目は夏期休暇の前半を益子の小田部製陶所で修行し、後半を濱田庄司の勧めで大阪を拠点に西日本の民窯を巡ります。三年目には沖縄の壷屋で学ぶ予定となっていたが、太平洋戦争の影響で断念せざるを得なかった。

1941年

大学を繰り上げ卒業し、翌年軍隊へ入営、その翌年にはビルマへ出征。

1945年

ビルマで終戦を迎え、タイのナコンナヨークの捕虜収容所に入る。翌年に復員すると両親を伴い益子の濱田へ弟子入りを果たす。年に6~8回は登り窯を焚く濱田のもとで、昼間は土作りに始まる下仕事に取り組む。

1950年

濱田庄司の世話で益子の栃木県窯業指導所の試験室へ技師として入所します。この指導所時代、粘土や釉薬を徹底的に研究することができたという。また、この時代に濱田庄司に学校教材として販売する複製品の原型作りの仕事が舞い込みます。島岡達三は濱田庄司について古代土器を学ぶために各地の博物館や大学へ赴きます。特に東京大学理学部では縄文土器の第一人者である山内清男講師から縄文加工法を学びます。この時の経験が島岡達三の縄文象嵌の着想に大いに役立ちます。

1953年

指導所を退職し、独立すると濱田邸の隣に窯を築きます。翌年、東京いずみ工芸展で初個展。濱田庄司と同じ土を使い、同じように窯詰めをすると自ずと濱田庄司と同じような作品が生まれる。島岡は名もない職人的な仕事をしようと考えていたが、濱田庄司は個人作家として自分のものを作るように諭した。濱田庄司のこの指摘と朝鮮李朝の古典的な彫三島の技法が縄文象嵌の着想となりました。縄文象嵌は縄文土器に見るような縄目部分に泥將を埋め装飾する技法である。島岡達三は組紐師である父親に紐を組んでもらい素地に転がし加飾しました。

1960年

縄文象嵌技法を本格的に行い、この技法に地元の素材を使った柿釉や黒釉などの六種の釉薬と、独自に工夫した釉薬を組み合わせ多彩な表現を展開していきます。その後、個展を東京丸ビルの中央公論社画廊、大阪阪急百貨店、広島福屋等で開催します。

1962年

日本民藝館新作展にて日本民藝館賞受賞。

1964年

カナダ・アメリカで個展並びに作陶指導を行います。その後も海外での活躍が続きます。

1968年

ロングビーチ州立大学、サン・ディエゴ州立大学夏期講座に招かれ渡米、72年にはオーストラリア政府の招聘で渡豪、視察指導をします。

1974年

ボストンでの個展、トロントでの講義のため、アメリカ・カナダへ歴訪。その後も精力的な活動を続け、多くの展覧会へ出品し活躍を続けます。

1980年

栃木県文化功労章を受章。

1994年

平成6年には日本陶磁協会賞金賞を受賞。若くから陶芸指導や講演などの後継者育成や陶芸普及に尽力します。

1996年

NHK教育テレビ趣味百科「陶芸に親しむ」に講師として出演、同年、重要無形文化財保持者(民芸陶器・縄文象嵌)に認定される。

1997年

益子町陶芸メッセにて「重要無形文化財保持者認定記念島岡達三展」

1998年

銀座松屋にて「傘寿記念―陶業55年の歩み島岡達三展」を開催します。

1999年

文化庁企画制作の工芸技術記録映画「民芸陶器(縄文象嵌)―島岡達三の技―」が完成。同年、勲四等旭日小綬章を受章。

2002年

栃木名誉県民の称号を授与されます。

2003年

第40回記念島岡達三陶業展を松屋銀座にて開催。執筆作品に『カラーブックス日本の陶磁7 益子』(保育社、1974年)、NHK趣味入門『陶芸』(日本放送出版協会、1998年)があります。

2007年

平成19年、益子焼の陶芸家で、重要無形文化財保持者(民芸陶器・縄文象嵌)の島岡達三は12月11日午後11時5分、急性腎不全で死去した。享年88。

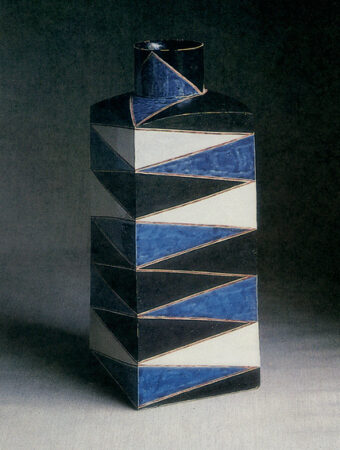

島岡達三 象嵌方壷角壷

島岡達三の作陶は、縄文象嵌が人気です。色彩が明るく縄文象嵌の縄目の模様が美しい作品により良いお値段が付きます。

島岡達三の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.島岡達三の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

島岡達三 査定価格におけるポイント

島岡達三の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

島岡達三先生の作品は、縄文象嵌の作品に高値の査定価格がつきます。

色彩に赤が使われると高値の傾向にあります。

5万円から20万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

島岡達三の作品は大皿や壺の作品が評価されます。

島岡達三展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

島岡達三先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ島岡達三の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月9日

辻村史朗の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の辻村史朗の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

辻村史朗の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、辻村史朗の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

辻村史朗作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の辻村史朗のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた辻村史朗の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の辻村史朗の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

17歳の時に画家を志し画塾へ入塾します。そこで小さな窯で焼き物を作った事がきっかけとなり、生きる軸足を絵画から陶芸へと自分のやりたい事を移します。生涯のこととして注力してきたのが轆轤で作陶する茶碗造りです。

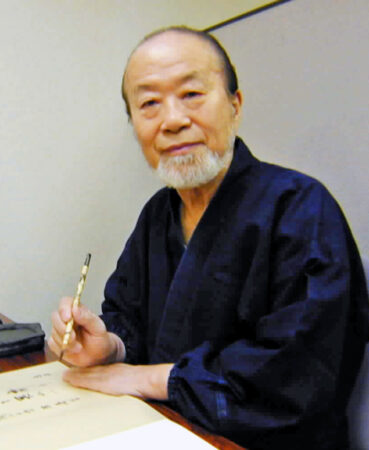

辻村史朗 本人

そのきっかけは、駒場の日本民藝館に展示されていた大井戸茶碗との出会いでした。その後、故郷奈良の山中に土地を求めて、自身の手で山を切り開き古材を集めて、自らの手で居を構え、作陶を続けています。

辻村史朗 井戸茶碗

辻村史朗は半世紀にもわたり緑いっぱい奈良の山の中で制作を続けています。 心の赴くままに土を捏ね、筆を走らせ、日々暮らしの中で創作する。 辻村史朗は、奈良の緑豊かな山々に囲まれ、陶芸作家として邁進してきました。土をこね、筆をすき、自分のリズムで日々の生活をし、創作する。辻村史朗にとって、創作とは生きることなのです。

辻村史朗の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.辻村史朗の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.辻村史朗の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.辻村史朗の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.辻村史朗の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

辻村史朗 略歴

1947年

奈良県御所に4男として生まれる。高校時代までをこの地で過ごす。

1965年

美術大学に学ぶために東京に上京。受験のために石膏デッサン、スケッチなどに励むが受験勉強に興味を失い受験を断念。一方、画家(油絵)を志す気持ちは高まる。高名な画家の名を美術家名薄等で無作為に選び出し、弟子入りを乞うが、門前払いとなる。 東北地方に旅した後、東京に戻り、日本民芸館で偶然に大井戸茶碗に出会い、深い感動を受ける。

1966年

19歳から21歳までの3年間、奈良にある禅寺三松寺(曹洞宗)に住み込んで修行。

1968年

実家に戻り父親の家業である牧畜を手伝い、独立するための資金をつくる。依然画家を目指してはいたものの、次第に油絵の具の質感に対して違和感を覚えるようになる。同時にやきものの持つ静かな肌合いにひかれるようになり、夜はリヤカーなどの車輪を利用して作った自作のロクロで茶碗、花入れなど手当次第に轢く。

1969年

三枝子さんと結婚。作った焼物を京都の門前などにござを敷き売りながら生計を建てるようになる。

1970年

奈良水間の山中に土地を求める。2ヶ月を費やし独力で家を建てる。材料は民家などの古材、廃材を使用。家を建てると同時に自宅の周辺に次々と窯を築く。窯の数は全部で7つを数える。

1975年

長男、唯誕生

1976年

次男、塊誕生

1977年

30歳を区切りに、奈良・水間にて初個展。会場は自宅、友人、知人にカタログを配付。カタログは紙を束ねて和綴じにし、自分で写した作品のスナップ写真を貼り付けた簡単なものであった。 この初の個展は大成功であった。

1978年

4月、三越(大阪)にて個展(初回)。古美術商 故近藤金吾氏の眼にとまる。

1980年

5月、三越(大阪)にて個展(第2回)。

1981年

北条羅漢を見に加西市(兵庫県)を訪れ、感銘を受ける。以後羅漢 は主要なモティーフとなり、画や釘彫り花入れなどに描かれるようになる。

12月、ヤマハ・ギャラリー吉祥寺(東京)にて初の絵画展(初回)。

12月、三越(大阪)にて個展(第3回)。

1982年

7月、ギャラリー・和知(東京)にて絵画展。 故近藤金吾氏の店(京都)に作品を持参した際、たまたまそこに居合 わせた故荒川豊蔵氏に作品を絶賛される。

1983年

1月、東京・日本橋三越本店にて個展。(以降、隔年)

2月、名古屋・松坂屋本店にて油彩展。

1984年

名古屋・丸栄にて陶展(隔年八回)。

MOA美術館に粉引茶碗50盌を寄贈する。

1985年

1月、東京・日本橋三越本店にて個展。

11月、大阪・阪急百貨店梅田本店にて陶展(以降、隔年)。

1986年

1月、三越松山店(愛媛)にて個展。(初回)

1月、丸栄(名古屋)にて個展。(第2回目)

1987年

1月、三越日本橋本店にて個展(第3回)。

10月、ヤマトヤシキ(姫路)にて個展。

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて個展(第2回)

クリーヴランド・ミュージアム(アメリカ)作品を買いあげる。

1988年

1月、三越松山店(愛媛)にて個展(第2回)。

3月、丸栄(名古屋)にて個展(第3回)。

3月、丸栄(豊橋)にて個展(初回)。

1989年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第4回)。

4月、伊藤美術店(名古屋)にて個展(初回)。

8月、有楽町阪急(東京)にて「絵の世界展」

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて個展(第3回)。

1990年

1月、丸栄(名古屋)にて個展(第4回)。

3月、たち吉本店(京都)にて個展。

5月、丸栄(豊橋)にて個展(第2回)。

6月、久世画廊(岐阜)にて「油彩展」。

6月、美術画廊・美有(姫路)にて個展。

10月、松山画廊(愛媛)にて個展。

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて絵画展。

1991年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第5回)。

5月、伊藤美術店(名古屋)にて個展(第2回)。

6月、遊(東京丸の内・パレスホテル)にて個展。

スペンサー・ミュージアム(アメリカ)大壺を買い上げる。

1992年

3月、岩田屋(福岡)にて個展。

4月、たち吉本店(京都)にて個展(第2回)。

4月、丸栄(名古屋)にて個展(第5回)。

5月、丸栄(豊橋)にて個展(第3回)。

1993年

イギリス・ウエストデボンに窯を建て、ロンドンでの展覧会のために3ヶ月間滞在し作陶する。

岐阜県・久世画廊にて個展

ドイツ・フランクフルトにて、ドイツでは初めてとなる個展をジャパンアートにて開催

1994年

ロンドン・ギャラリーベッソンにてイギリスでの初めての個展開催。エリック・クラプトン等が訪れ、多数の作品をコレクションする。ドイツ・フランクフルトにて、ジャパンアートにて個展を開催(第2回)

1995年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第6回)。

1996年

岐阜県・久世画廊にて個展

東京 遊ギャラリー・パレスホテルにて個展

4月、丸栄(名古屋)にて個展(第6回)。

5月、丸栄(豊橋)にて個展(第4回)。

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて個展。

1997年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第7回)。

たち吉本店(京都)にて個展(第3回)。

1998年

4月、丸栄(名古屋)にて個展(第7回)。

5月、丸栄(豊橋)にて個展(第5回)。

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて個展。

1999年

裏千家茶道資料館にて現存作家として、二人目の個展「辻村史朗・壺と茶碗」展開催。

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第8回)。

ドイツ・フランクフルトにて、ジャパンアートにて個展を開催(第3回)

2000年

三越日本橋本店(東京)にて絵画展。

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて個展。

2001年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第8回)。

たち吉本店(京都)にて個展(第4回)。

4月、丸栄(名古屋)にて個展(第8回)。

5月、丸栄(豊橋)にて個展(第6回)。

岡山 天満屋にて個展。

2002年

11月、阪急百貨店梅田本店(大阪)にて個展。

2003年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第8回)。

たち吉本店(京都)にて個展(第5回)。

ニューヨーク・ギャラリー「古今」にて個展開催。

2004年

5月、丸栄(豊橋)にて個展(第7回)。

2005年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第9回)。

たち吉本店(京都)にて個展(第6回)。

2006年

遊ギャラリー パレスホテルにて個展。

ニューヨーク・ギャラリー「古今」にて個展開催。

Axel Vervoordt, De Cluyse, アントワープにて展覧会。

2007年

Artempo. Where Time Becomes Art, Plazzo Fortuny, ベネチアにて展覧会

2008年

大徳寺芳春院にて個展

たち吉本店(京都)にて個展(第7回)。

2009年

ニューヨーク・ギャラリー「古今」にて個展開催。

パリ ギャラリー吉井にて個展。シラク大統領(当時)ら来訪

2010年

ベルリン Jablonka Galleryにて個展。

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第10回)。

たち吉本店(京都)にて個展(第7回)。

2011年

ニューヨーク・ギャラリー「古今」にて個展開催。

In-finitum, Palazzo Fortnuy, ベネチアにて展覧会。

Museum Fur Ostasiatische Kunst, ドイツケルンにて展覧会(2012年まで)

2012年

フランス、ナンシーGalerie Capazzaにて個展

マサチューセッツ州コンコード Lacoste Galleryにて個展

パリ、Mingei Art Gallery にて個展

良質な紙・墨を求めて、辻村氏が初めて株式会社かみ屋を訪問する。

2013年

1月、三越日本橋本店(東京)にて個展(第11回)。

Tapies. Lo sguardo dell’artista, Palazzo Fortuny, ベニスにて展覧会。

オーストラリア ビクトリア Leslie Kehoe Galleriesにて個展。

Axel Vervoordt Kanaal にて個展 (ベルギーアントワープ)

2014年

東京アートフェアにて株式会社かみ屋ブースにて辻村史朗展を開催。また同時期に、東京日本橋 かみ屋ギャラリーにて初じめての個展を開催。

2015年

東京日本橋 かみ屋にて個展を開催。

2016年

東京日本橋 かみ屋にて個展を開催。

Art Fair Tokyo 2016 参加 (株式会社かみ屋)

2017年

東京日本橋 かみ屋にて個展を開催。

Art Fair Tokyo 2017 参加 (株式会社かみ屋)

Art Central (香港)参加 (株式会社かみ屋)

2018年

東京日本橋 かみ屋にて個展を開催。

Art Fair Tokyo 2018 辻村史朗「白い丸」展 (株式会社かみ屋)

Axel Vervoordt Kanaal にて A way of wabi 個展 (ベルギーアントワープ)

2019年

東京日本橋 かみ屋にて個展を開催。

LA ART SHOW参加 (株式会社かみ屋)

Art Fair Tokyo 2019 辻村史朗「黒い丸」展 (株式会社かみ屋)

東京日本橋 かみ屋にて「抽象画・墨」個展

辻村史朗 作陶展(国立京都国際会館)

東京日本橋 かみ屋「伊賀」個展

2020年

Art Fair Tokyo 2020では、過去最大規模のブースを用意し、50年に渡る作陶を振り返り、辻村史朗本人が選んだ「辻村史朗選 50盌」を開催予定でしたが、新型コロナウィルスにより中止(展覧会は延期)となる。

辻村史朗 信楽壺

古美術の世界でも窯の中でひっついて失敗したものを花器として使うことが近年流行りましたが、辻村史郎も面白いと思い作品として楽しんだのであろう。

窯の中で自然にまかせた変化は、人の力の及ばない神のなせる技と言いったら大袈裟か。

辻村史朗の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.辻村史朗の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

辻村史朗 査定価格におけるポイント

辻村史朗の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

辻村史朗先生の作品は、井戸茶碗や志野茶碗などの抹茶茶碗の作品に高値の査定価格がつきます。

8万円から15万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使うことにより味が出て好まれます。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

辻村史朗の作品は壺の作品が評価されます。

徳利や盃の作品は小さくても人気の作品です。

辻村史朗展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

辻村史朗先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ辻村史朗の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月8日

沈壽官の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の沈壽官の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

沈壽官の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、沈壽官の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

沈壽官作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の沈壽官のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた沈壽官の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の沈壽官の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

1598年豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、朝鮮半島より連行された初代沈当吉以後400年以上にわたり薩摩焼を作り続けてきました。生成された白い粘土に透明な釉薬をかけて作る白薩摩、自然の状態の土を用いた民需品の黒薩摩など焼物がなかった土地で陶芸作品を生み出し作陶して現在に至ります。

そして守護大名として700年、この薩摩の地に君臨している島津家の美意識といったものもあり、そういった中で育まれてきた薩摩焼は、鹿児島の風土、鹿児島の自然環境、あるいは鹿児島の美意識といったものが現在の薩摩焼には残っています。

十五代沈壽官 薩摩獅子乗七宝総透香爐

白く美しい陶器に、鮮やかな絵付けや繊細な彫りが施された白薩摩です。400年以上の歴史を紡いてきた薩摩焼は、国内外で高い人気を誇り、多くの人々の心をつかんで離さない伝統工芸品です。

十四代沈壽官の言葉

「回るロクロの動かぬ芯になれ」。

第十四代だった亡き父の言葉で、目の前の移りゆく現象や言葉に幻惑されるな。人に振り回されるな。不動であれ、という意味です。

初代(沈当吉)沈壽官は、16世紀末に豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った際、島津義弘が連れ去った陶工です。先祖は、祖国につながる東シナ海を臨む鹿児島県日置市美山に窯を構えて技を伝えてきました。

「一人前の男とは、一人でいても寂しがらない男である」。

信じる道があるなら、一人になっても歩き続けろ。それが一人前の男だ。

「君は灯台になれ」。

不動の君がいることで周りが動ける。君との距離や違いが彼らの存在になるのだ。人々は目の前の現象を追い掛け、誰よりも早く、利の先端をつかみたいと考えます。私もそんな衝動に駆られます。そんな中、父の言葉を繰り返し自らに言い聞かせ、あふれる情報に振り回される自分を、青白く冷たい炎で抑えてきました。

「眼を殴られても、決して眼をつぶらず、相手の眼から眼を逸らすな。そうすれば、お前の拳は必ず相手の眼を叩く」とも。

武闘派の父でした。

司馬遼太郎の言葉

父を小説「故郷忘じがたく候」(文春文庫)に登場させるなど深い親交があり、2023年が生誕100年の司馬遼太郎先生(1923~96年)は、私に手紙でこう教えてくれました。

「私は年少の頃から、心掛けて自らを一個の人類に仕上げたつもりです」と。

学歴や組織や富貴に頼らず、一人の人類として生きよ、との意味です。

面と向かっては、こう言われました。

「君ね、人間、ああなりたいとか、こうなりたいとか思ったらあかん。何故なら、高い所にあるもん取ろう思たら君は背伸びするやろ。つま先だった君の足元はほんまに危ない。君は自分の足元を見つめて」

私『今、俺は自分がやれること、どれだけやれてるやろう?』。

「それだけ考えて生きて行けばええんや」。

現代は大きな大人が少なくなった。つくづくそう思うのです。

2人が伝えたかったのは、自分の感性を信じ、それを糧に生きろということでしょう。自らの感性を磨く努力を怠ってはならないのです。

混乱の中、心の安寧を保つこと。今、最も大切な事だと思います。

沈壽官家の歴史

沈家は代々、薩摩藩焼物製造細工人としての家系をたどり、幕末期には薩摩焼の発展に大きな貢献をした十二代沈壽官を輩出しました。

革新的な発想と技術で新たな陶芸作品を生み出し、薩摩焼を国内にとどまらず海外にも広めました。その後も、十三代、十四代と伝統が引き継がれ、現在は、十五代沈壽官がその技術と精神を受け継ぎ、現代に生きる薩摩焼の表現者として、新たな境地を切り拓き続けています。

十五代沈壽官 薩摩眠寅香爐

穏やかにまどろむ虎の捻物は、禅画の画題の一つで『四睡図』というのがあります。虎と奇行で知られる豊干禅師と寒山・拾得(文殊菩薩と普賢菩薩の化身)と共に眠っている様子の図柄から虎だけ拝借して、虎の眠っている姿に森羅万象の静寂や悟りの境地が表現されています。

小ぶりですが美しい造形の白薩摩の素地に、緻密で華やかな錦手によって割文や竹などが絵付けされています。

沈壽官の略歴

沈壽官家については『公爵島津家編輯所』の中で、

当吉ハ実ニ壽官ノ祖ナリ

二代当壽三代陶一執レモ陶器所ノ主宰タリ殊ニ

三代陶一ハ技術精錬ノ故ヲ似テ 藩主名ヲ陶一ト命ス

四代陶園五代当吉共ニ止マリ六代当官ニ至リ亦主宰ヲ命セラレ 郷役組頭ヲ兼ネ

八代当園陶工ヨリ主宰ニ上リ

九代当栄主宰郷役々人ヲ兼ネ云々

と記されています。

沈寿官を名のるのは12代からであり、当代は15代沈寿官。

12代 沈寿官

本名 沈 壽官(ちん じゅかん)

陶歴

天保六年十月二十日 誕生(1835年)

弘化三年 陶工修行に入る(1846年)

安政四年 薩摩藩営陶器製造場 工長となる。(1857年)

慶応三年 フランス・パリ万国博覧会へ薩摩琉球国として陶器出品。(1867年)

明治四年 廃藩置県により薩摩陶器会社設立。工長となる。(1871年)

明治六年 オーストリア・ウィーン万国博覧会に六フィート大花瓶一対他を出品。大絶賛を浴びる。(1873年)

明治三十三年パリ万国大博覧会陶器出品 銀杯拝領。(1900年)

明治三十九年七月九日 没。享年七十歳 (1906年)

13代 沈寿官

本名 沈 正彦(ちん まさひこ)

生年月日:明治22年4月8日

明治39年7月(1906年)十三代沈壽官襲名

大正11年5月(1922年)苗代川陶器組合長(昭和37年6月まで)

昭和15年5月(1940年)薩摩統制工業組合理事(昭和18年8月まで)

昭和16年7月(1941年)薩摩陶器株式会社専務取締役(昭和20年2月まで)

昭和26年1月(1951年)鹿児島県陶磁器協同組合理事(昭和37年5月まで)

昭和35年4月(1960年)鹿児島県特産品協会理事(昭和37年3月まで)

昭和39年4月1日(1964年)逝去

14代 沈寿官

本名 大迫 恵吉(おおさこ けいきち)

生年月日:大正15年12月3日

昭和39年4月十四代沈壽官襲名

白薩摩による金襴手や透彫、黒薩摩の作品など

幅広く手がける作家 司馬遼太郎の小説「故郷忘れじがたく候」に主人公として登場。

1989年 国内初の大韓民国名誉総領事 就任、日韓交流につとめる。

1

999年 大韓民国銀冠文化勲章 受賞

主な経歴

1993年4月15日 第4回フランス国際陶芸ビエンナーレ フランス政府首相奨励賞 受賞

1999年2月5日 大韓民国銀冠文化勲章 受賞(日本人として初めて)2010年5月12日 旭日小綬章 受賞

陶歴

1970年3月 大阪万国博覧会 常設展出品

1999年5月~7月 「十四代 沈壽官と歴代展」神戸市 香雪美術館

1993年8月 大韓民国大田万国博覧会に日本を代表する作家として招待出品

1998年7月~8月 薩摩焼四百年祭記念として韓国ソウル市一民美術館

・・・その他全国の百貨店にて個展等多数

15代 沈壽官

本名 一輝

1959(昭和34)年生

1983(昭和58)年、早稲田大学を卒業

1984(昭和59)年、京都市立工業試験場

1985(昭和60)年、京都府立陶工高等技術専門校を修了

1988(昭和63)年、イタリア国立美術陶芸学校を修了

1999(平成11)年、15代沈壽官を襲名。

三笠宮寛仁親王妃信子様に御来窯御台臨を賜る

沈壽官の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.沈壽官の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

沈壽官 査定価格におけるポイント

沈壽官の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

沈壽官先生の作品は、香炉の作品に高値の査定価格がつきます。

10万円から20万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

沈壽官の作品は細かい細工の作品が評価されます。

透かしの入った陶芸作品に高値で取引されております。

沈壽官展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

沈壽官先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ沈壽官の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月7日

加守田章二の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の加守田章二の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

加守田章二の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、加守田章二の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

加守田章二作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の加守田章二のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた加守田章二の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の加守田章二の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

加守田章二の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.加守田章二の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.加守田章二の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.加守田章二の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.加守田章二の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

加守田章二の解説

岸和田から京都へ

加守田章二は、20世紀後半に活躍し、50歳を目前に亡くなった近代日本を代表する夭逝の陶芸家です。陶器の形態に造形、文様、質感の関係性を追求し、独自の陶芸表現を追求して切り拓きました。 大阪府岸和田市に生まれました加守田章二は、京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)で陶芸を学びました。

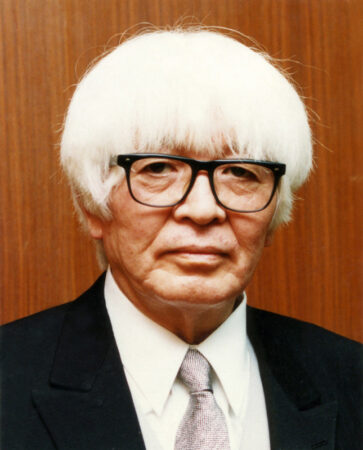

加守田章二 本人

1959年に栃木県益子町にて独立します。灰釉作品で注目されるようになると、新たな制作環境を求めて1969年に岩手県遠野市へ陶房を移し作陶を始めます。遠野で約10年間を過ごした後、晩年の一時期は東京都東久留米市にて作陶します。

独立後わずか 20 年程であったその作陶期間において、加守田章二は旺盛な制作意欲で絶えず作風を変容させていきました。しかし、いずれの作品にも、大地の根源的な力を表すような土肌の荒々しさや、独自な造形に見る鋭さと緊張感、そして器体を覆うように描き込まれる文様の密度といった力感が示され、同時に、造形と文様を緊密に連動させる計画性や、陶器の形態に個人の表現を求める意思といった現代陶芸作家としての思考を窺うことができます。

加守田章二 扁壺 1965年頃

益子へ

益子時代の作品は、益子の土を手びねりで成形した小判形の扁壺にした明るい青緑の灰釉の玉垂れが目を惹きます。すぼんだ口造りに、稜線のエッジをきかせながらも豊かに膨らんだ器体、そこに釉で意匠を施すのは、加守田章二の益子時代作品の代表的な色調の造形力のあるモダンな作品です。

益子から遠野へ

灰釉作品だけではなく、土肌の表情が豊かな土器を連想させる陶芸作品も制作しました。加守田章二はこの作品群を「酸化文」と呼んでおります。 柔らかそうにも見える、酸化文の土肌は、実際には高火度で焼成されており、作品は硬く焼き締まっています。全体に化粧掛 けをした上に釉薬をかけ、それを焼成後に削り剥がしているため、 火に直接当たらない素地が見え、独特な表情を作っています。

この方法は、化粧土ごと釉薬がめくれてしまった失敗にヒントを 得て生み出されたといわれます。 この土肌を作るために、加守田章二は焼成前にも土に手を加えています。あらかじめ化粧土を象嵌して白い線を土肌に刻み、また酸化鉄などの呈色剤を塗って色彩に斑(むら)を生じさせることで、土の表情に重厚感をもたらしているのです。

加守田章二 炻壺 1968年

加茂田章二自身の手で作り出すオリジナルな土肌であると言えます。 1967 年、東北を旅した加守田章二は、遠野を訪れました。そして、遠野の風土を気に入り、陶房を移す準備を始めると同時に、遠野から益子に土を持ち帰り、新たな土での制作を研究しています。そ して、陶房が完成すると1969年に弟子一人を連れて遠野へと移りました。

加茂田章二 曲線彫文 1970年

岩手県遠野市に陶房を移してから初めての発表となったのが 1970 年の日本橋髙島屋での個展でした。幾何学的な形態に波状の彫文が施された陶芸作品が生み出されました。 底から口元まで器体の凹凸と波文様が連動し、造形と文様に一 体感があります。紐づくりで成形された後、竹箆で文様を彫っており、鋭い口造りも特徴的です。土肌は化合物と土を混ぜた液体を塗ったり、化粧土を塗って焼成後にその土を削り剥がしてお り、酸化文の技法と繋がりますが、造形が複雑になった分、土肌は整えられ洗練されています。 加守田章二は遠野の土を「悪い土」と言いました。轆轤で挽けな いほど石が多く、鉄分は多いし、水は漏る。しかし、耐火度は普通で、粘りがあり、成形しやすい。加守田章二はこの土で幾何学形態の造形作品を生み出し、その後、個展ごとに制作を変化させていきました。

加守田章二「彩色扁壺」1972 年

色彩への飛翔 「曲線彫文」を発表した翌年、加守田章二は一転して色彩のある作風を打ち出しました。以下は、1971 年ギャラリー・手で開催された 個展の会場に掲示された文章です。

「飛翔の色

私は矛盾を感じ

抵抗を感じ

内に暗さや重さを秘めながら

軽く明るい飛翔したい欲望がある

そんな気持ちが 私に色を使わせた」

失透させた赤や緑、白色の釉薬で波模様を器全体に描いて始ま った加守田章二の色彩の作品は、次の展覧会では朱色を基調にして波文の中に鱗のような文様を描き込み器面を覆うといった展開を見せ、その後も展覧会ごとに文様や色調を変化させていきました。鉄分が多い遠野の土は、その上に直接釉薬を塗ると発色が鈍くなってしまうため、下地に白泥を塗った上に彩色していますが、1972 年に発表した作品はより色彩が鮮やかになり、波文の境界線には穴が穿たれ曲線を強調します。 「曲線彫文」にみる土の肌を掘り出すようなこれまでの方法とは異なりますが、失透させた釉薬を細い筆で塗り重ね、色面には筆致の斑(むら)を残して、彩色の作品においても加守田章二は複雑な土肌を作り出しています。

また造形と文様の関係性という点においても「曲線彫文」とは異なる試みが為されているようです。曲線彫文では造形の凹凸と文様の抑揚を緊密に連動させていましたが、彩色の作品の中 には造形に捻りのあるものがあり、その形状と文様のリズムをずらしています。結果的に器の形状を錯覚させるような効果となっており、文様と造形が有機的に絡み合って、立体造形を作りあげています。

加守田章二 壺 1974 年

1971 年、1972 年に発表された色彩の波文は、1973 年には突き刺さる ような勢いのある文様に変化し、色彩も茶褐色、灰白色など抑えた調子になります。次の個展では灰白色の器体に波状の曲線が平行に刻み込まれるようになり、翌年にはその線刻が網目のパ ターンをとるようになりました。線刻には黄土色や灰青色の 釉薬の線も沿わせて描かれていますが、1971年や1972 年の彩色の作品群とは変わって、土のざらついた渋い表情と縁の鋭い造形が融合し 重厚感があります。

加守田章二 壺 1978 年

遠野から東久留米へ

全面が濃淡のある線状の文様で覆われており、色の輝きが乱反射する ような錯覚にとらわれます。 そして、1979 年になると、加守田章二は遠野から離れて、東京都東久留米市で制作する時期をもち、1980 年には半磁土を用いた作品 の発表が続きます。

加守田章二 壺 1980年

菱形の作品もその時期の一点です。赤い線で区切った菱形の文様が青・白・黒の釉薬で塗られ、全色彩の質感に変化をつけています。半磁土の滑らかな肌に色彩が鮮やかに映え、遠野の土の上に白泥を塗ってから着彩するのとは異なる釉調を示します。 この後、加守田章二は体調を崩し、白血病との診断を受けることになります。東京での制作は短期間に終わりますが、次の展開を見据えていたことが窺えます。

私の陶芸観

私は陶器は大好きです。

しかし私の仕事は陶器の本道から完全にはずれています。

私の仕事は陶器を作るのではなく陶器を利用しているのです。

私の作品は外見は陶器の形をしていますが中身は別のものです。

これが私の仕事の方向であり又私の陶芸個人作家観です。

加守田章二

加守田章二 略歴

昭和8年

1933年4月16日大阪府岸和田市に生まれ、府立岸和田高校在学中から油絵に興味を抱き、卒業後上京して本格的に油絵を学ぶ志をもったがこれを断念します。

昭和27年

京都市立美術大学工芸科陶磁器専攻に入学、教授富本憲吉、助教授近藤悠三の指導を受けます。

昭和30年

夏、在学中に、茨城県日立市の大甕窯へ実習へ赴き、この時はじめて益子を訪れ作陶者が個々に窯を持っていることに強く心を惹かれました。

昭和30年

新匠会に「鳥文灰釉皿」が入選し佳作賞を受けます。

昭和31年

京都市美大を卒業、学長長崎太郎と富本憲吉の勧めで日立市の日立製作所大甕陶苑の技術員となりました。

昭和33年

日立製作所の派遣研究生となって益子に移り、塚本製陶所で作陶の研究を始めます。

昭和34年

日立製作所を退社し自立、当初は石灰釉、飴釉、灰釉を手がけ、益子の民芸調とは異質の文様、意匠、器形が不評を買ったりしたが、浜田庄司には注目されました。

昭和36年

日本伝統工芸展に初入選、以後同展には連続入選します。

昭和39年

日本工芸会正会員に推挙されます。

昭和40年

日本伝統工芸展出品の灰釉平鉢が注目され、翌年日本陶磁協会賞を受賞

昭和42年

東京日本橋高島屋で個展を開催

昭和38年

須恵器風灰釉が本焼土器風のものに変り作風は第二期と呼ぶべき本格的な創作の段階に入りました。

昭和38年

第10回高村光太郎賞を受賞し、暮れには東北地方を旅行して岩手県遠野の地形、風土に魅せられます。

昭和43年

個展(ギャラリー・手、日本橋高島屋)からは遠野の土による面取りの形体の作品を発表する。

昭和43年

日本工芸会正会員を辞退して無所属となります。

昭和44年

6月からは遠野市青笹町糠前字踊鹿に窯場と住居を設け弟子と二人での制作に没頭する。その後、制作発表は主に年2・3回開催した個展でなされ、激しい制作意欲にかられながらその作風はほとんど半年毎に変貌を見せました。

昭和45年

日本橋高島屋での個展における波状曲線文様の器形から、翌年の彩陶波文、さらに昭和47年の現代陶芸選抜展(日本橋三越)で示した灰緑色の地に施された白の不定形文様を制作します。

昭和48年

個展(日本橋高島屋)では中国・殷の銅器を思わせる重厚な器形に白い色面による不定形な波頭状文様を示すといった展開である。

昭和49年

昭和48年度芸術選奨文部大臣賞を受ける。

昭和54年

東京・久留米に画家の家を購入し陶房とし、同年遠野からは引き揚げました。

昭和55年

白血病により体力の消耗甚しく、翌年からは専ら入院生活による療養を余儀なくされたが、体調のよい時にはなお、釉付け、窯焼きも行っていた。没後、『加守田章二作品集』(昭和59年)が弥生画廊から刊行された。

昭和57年

自治医科大学附属病院を退院。 1983(S.58) 同病院に再入院。 2 月 26 日肺炎のため死去、 没年 49 歳。

加守田章二の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.加守田章二の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

加守田章二 査定価格におけるポイント

加守田章二の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

加守田章二先生の作品は、曲線彫文の作品に高値の査定価格がつきます。

100万円から500万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

加守田章二の作品は壺や大皿の作品が評価されます。

徳利や盃の作品は小さくても高値で取引されております。

加守田章二展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

加守田章二先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ加守田章二の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)