2024年12月14日

八木一夫の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の八木一夫の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

八木一夫の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、八木一夫の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

八木一夫作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の八木一夫のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた八木一夫の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の八木一夫の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

八木一夫が所属した走泥社は、用途を持たない“やきもの”を初めて作った前衛的な陶芸家集団です。八木一夫が用途を持つ器の制作からオブジェ制作に至りましたのは、敗戦直後の1940年代後半から1950年代半ば頃です。作陶を始めた当初は、八木一夫は古い中国陶磁器や朝鮮陶磁器の焼き物に関心がありましたが、絵付けの意匠にパウルクレーやパブロピカソらとの共通項を見出していました。

八木一夫の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.八木一夫の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.八木一夫の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.八木一夫の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.八木一夫の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

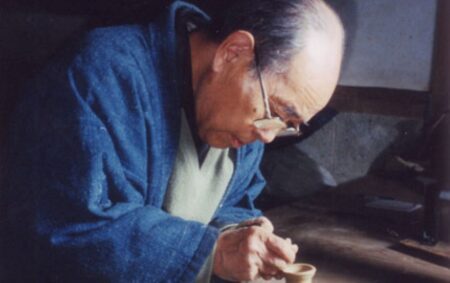

八木一夫は、大正7(1918)年京都市東山生まれます。父は陶芸家の八木一艸です。昭和6(1931)年に京都市立美術工芸学校(現・京都市立芸術大学)へ入学します、昭和12(1937)年同校卒業後、商工省陶磁器試験場に伝修生として入ります。沼田一雄主催の日本陶彫協会に入会し、陶彫を学びました。昭和21(1946)年には青年作陶家集団結成に参加しましたが、昭和23(1948)年に同集団が解散し、昭和23年7月に山田光、鈴木治、松井美介、叶哲夫とともに走泥社を結成しました。

八木一夫 ザムザ氏の散歩 1954 年

轆轤で成形したものを輪切りにし、 縦に直立させたオブジェである。ろくろは器のかたちをもたらす道具だが、轆轤で成形したものを直立させることで、轆轤本来の役割を否定しました。

オブジェの記念碑的位置づけを与えられている八木一夫のザムザ氏の散歩についての解説をします。1917年にマルセル・デュシャンが《泉》という レディ・メイドのオブジェで行った、男性用便器を横に寝かせて自身のサインをしたものを美術館に展示するという方法論を、実は八木一夫も踏襲しているのではないかということである。つまり、 若干形態は異なるが、立った状態では用途性を排除したオブジェとなり、横に寝かされると用途性を持つ花器になるということである。 デュシャン以後の美術界では、様々にデュシャンを検証しつつ展開してきたという一面があり、 八木一夫は「それいただき」と常に新しいことに対するアンテナを張りめぐらせていた作家である。

八木一夫 黒陶 環

八木一夫は、用途を否定しました。八木一夫がまったく用途をもたない焼きものを制作するようになったのには、伝統陶芸への懐疑のほかに、陶彫からの影響もありました。八木一夫は、 彫刻も学んでいましたので、近代の陶彫について知っていました。 たしかに、八木一夫のオブジェは、用途をそなえた工芸よ りも、作家の自己表現としてのアートに近いものであります。

八木一夫は、釉薬の効果を排除するために、黒陶をもちいた無釉の焼き物を制作しました。黒陶は、古代に土器として存在したが、八木一夫の使用によって、現代陶芸で広くもちいられるようになりました。

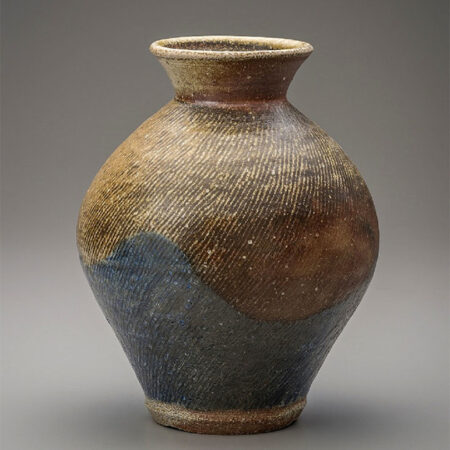

八木一夫 二口壺 1950 年

1950 年製作の二口壺では、轆轤で成形したときに口となる部分が底となっている。すなわち、壺を逆さにすることで、壺の口を塞いでしまっています。たしかに、作品上部に二つ口のようなものがついているが、二つの口は向き合うように取り付けられていて実用には向きません。 八木一夫は、轆轤を否定しました。陶工にとって、轆轤はなくてはならない体の一部のようのものでありましたが、八 木一夫はそのことにも疑問を投げかけます。 八木一夫は、釉薬を否定しました。釉薬は、焼成によって予期しない微妙な変化をもたすものであり、古来それが魅力とされてきました。また、釉薬は焼きものに光沢をもたらすことで、焼き物の形よりも、焼き物の表面を引き立てるものでした。

八木一夫 略歴

1918年

7月4日、陶芸家八木一艸(栄二)の長男として、京都市東山区に生まれます。

1925年

京都市立六原尋常小学校に入学します。

1931年

六原尋常小学校を卒業と同時に、京都市立美術工芸学校彫刻科に入学する。彫刻を石本暁海、松田尚之、矢野判三に、デッサンを太田喜二郎に、美術史を加藤一雄に学びます。

1937年

美術工芸学校彫刻科を卒業し、商工省陶磁器試験所の伝習生となる。また、この頃同試験所の指導にあたっていた沼田一雅の日本陶彫協会が結成され、これに入会して陶彫を学びます。

1939年

1月、三越(東京・日本橋)で日本陶彫協会第1回展が開かれ出品する。

5月、大阪歩兵第八聯隊に補充兵として入隊する。

8月、南支広東方面へ派遣されたが、9月に発病し、現地で入院ののち帰国します。

1940年

8月、補充兵免除となり、除隊する。

1943年

神戸市立中宮小学校の図工科教員となり、ついで、京都の立命館第二中学校助教諭となる。

1946年

立命館第二中学校を退職し、陶芸に専念する。

9月、中島清を中心とし、若い陶芸家による「青年作陶家集団」が結成され、伊東奎、大森淳一、田中一郎、山田光、山本茂兵衛、松井美介、斉藤三郎らとともに、その創立に加わる。

11月には鈴木治も参加する。

1947年

2月、「青年作陶家集団」の趣意書を発表する。

5月、青年作陶家集団第1回展(京都・朝日画廊)に«掻落向日葵図壺»を出品する。

10月、第3回日展に「白瓷三彩草花文釉瓶」で初入選する。青年作陶家集団第2回展(朝日画廊)に「春の海」を出品する。

1948年

5月、京展工芸部に«金環触»を出品し、京都市長賞を受賞する。第1回パンリアル展(丸善画廊)に出品する。

6月、前年、富本憲吉を中心に結成された、新匠工芸会の第1回展に出品する。

7月、青年作陶家集団は第3回展ののち、会員間の芸術上の見解の差異から解散し、八木は鈴木治、山田光、松井美介、叶哲夫とともに「走泥社」を結成する。

9月、第1回走泥社展を大阪・高島屋で開催。

1949年

この年、京都、七彩工芸の嘱託となり、マネキンを造る。八木一艸・一夫二人展を朝日画廊で開く。

1950年

3月、ニューヨーク近代美術館に«少女低唱»«飛翔するカマキリ»など4点が陳列される。

4月、京都市美術館事務所で第2回走泥社展を開く。

11月、パリのチェルヌスキー美術館で「現代日本陶芸展」が開かれ、出品する。

1951年

3月、イタリアのファエンツァ陶磁博物館で日本部が新設されることになり、楠部弥弌、近藤悠三、清水六兵衛、宇野三吾、石黒宗磨、鈴木治らとともに八木の作品が送られる。

走泥社展-京都市美術館、京都府ギャラリー、東京和光

1952年

染織作家高木敏子と結婚する。

須田剋太、津高和一、植木茂、中村真らを中心に非形象と抽象造形を目ざす、現代美術懇談会が結成され、これに参加する。他に吉原治良、森田子龍、早川良雄らが参加した。走泥社展-京都市美術館、毎日新聞社京都支局ホール、東京和光。

1953年

走泥社展-京都市美術館、東京和光。

1954年

8月、京都府ギャラリーで個展を開く。

11月、現代美術懇談会の展覧会ゲンビ展(京都市美術館)に出品する。同展は吉原治良、津高和一、須田剋太、宇野三吾、森田子龍らの作品百数十点を展示。

12月、フォルム画廊(東京)で個展を開き、この時«ザムザ氏の散歩»を出品する。走泥社展-京都市美術館、東京和光。

1955年

3月、長男 明誕生。

4月、個展。

この年から、無釉焼締のオブジェ作品を造る。走泥社展-京都市美術館、東京和光。

1956年

6月、タケミヤ画廊(東京)で個展。

7月、次男 正誕生。

11月、京都市美術館主催「新人グループ展」に出品する。走泥社京都展はこれをもって代行する。

1957年

京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)彫刻科非常勤講師となる。この年、初めて黒陶作品を造る。

走泥社展-京都市美術館、東京高島屋。

1958年

今東光が工房に来訪し、八木一夫の器に絵付をし梅田画廊(大阪)で二人展を開く。

走泥社展-京都市美術館、丸越デパート(金沢)。走泥社クラフト展-白木屋(東京)。

1959年

4月、国立近代美術館(東京)の「現代日本の陶芸」展に出品する。

10月、第2回国際陶芸展(ベルギー・オステンド)に出品の«鉄象嵌花壺»がグラン・プリを受賞する。

走泥社展-京都市美術館、西武百貨店(東京)。

1960年

走泥社展一京都市美術館、西部百貨店(東京)。

1961年

京都・パリ交歓陶芸展に選ばれる。同展は2月京都市美術館で披露され、5月、セーブル付属博物館で開かれる。

走泥社展-京都市美術館。

1962年

8月、第3回国際陶芸展(チェコスロヴァキア・プラハ)に«碑・妃»を出品しグラン・プリを受賞する。

走泥社展-京都市美術館、新宿画廊(東京)。

1963年

4月、国立近代美術館京都分館の開館展「現代日本陶芸の展望」展に«作品1»«作品2»を出品する。

10月、国立近代美術館京都分館の「工芸における手と機械」展に«花器»«鉢»を出品する。

フジカワ画廊(大阪)で個展。走泥社展-京都市美術館、新宿画廊(東京)

1964年

8月、国立近代美術館・朝日新聞社主催の「現代国際陶芸展」に実行委員を委嘱され、同展«黒陶»を出品する。同展は以後、京都、久留米、名古屋を巡回。

9月、国立近代美術館京都分館の「現代日本の工芸」展に«書簡»を出品する。紅画廊(京都)で個展を開き、黒陶オブジェ、クラフトなど20数点を出品します。

11月、銀座松屋で個展を開く。この頃から焼締とともに、黒陶による皺寄せのオブジェ作品が多く見られる。『信楽・伊賀』(日本のやきもの・淡交社、共著)が刊行される。

走泥社展-京都市美術館。

1965年

翌年にかけて、サン・フランシスコ、デンヴァー、ニューヨーク等、アメリカ8都市巡回、ニューヨーク近代美術館主催の「日本の新しい絵画と彫刻」展に招待出品する。«雲の記憶»がニューヨーク近代美術館に収蔵されます。

9月、丸善画廊(仙台)で「八木一夫・照倉順吉二人展」を開催する。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹(東京)。

1966年

3月、ロサンジェルスでの個展を披露する展観を山田画廊(京都)で開く。

3・4月、ニューヨークで開催の「ジャパン・アート・フェスティバル」に招待出品する。

4月、フェイガン・パルマー画廊(ロサンジェルス)で個展。

5月、京都市美術館で「八木一夫作品展」(平常陳列として、「近代フランス・ポスター」展、宇野三吾作品展」と併陳)

11・12月、壱番館画廊(東京)で「八木一夫・壺展」を開き、信楽焼作品を中心に発表する。

走泥社展-京都市美術館、伊勢丹(東京)。

1967年

11月、京都市美術館での第30回走泥社展にガラス作品を発表します。

12月、壱番館画廊(東京)で「辻晋堂・八木一夫展」を開き«帽子»«環境の指»などを発表する。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1968年

2・5月、京都・東京国立近代美術館の「現代陶芸の新世代」展に出品。

4月、京都教育大学非常勤講師となる(1971年4月まで)。

10月、伊勢丹(東京)での「陶」個展に«髪のデザイン»«頭は先に進む»を発表する。『風月』(日本の文様・淡交社、共著)が刊行される。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹(東京)。

1969年

1月、『「八木一夫作品集』(求龍堂)が出版されます。

2月、壱番館画廊で「八木一夫作品集刊行記念展」が開かれ、«碑・妃»(1962)から«みんなさかさま»(1968)まで10数点を出品。

11-12月、伊勢丹で八木一夫銅器展を開き«花の花生»«知恵の輪»«ニュートンの耳»など30数点を発表します。

走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1970年

10-11月、京都国立近代美術館開催の「現代の陶芸-ヨーロッパと日本」展に«投石»を出品する。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1971年

3月、天満屋(岡山)で個展。

4月、京都市立芸術大学美術学部陶芸科教授となる。

10-12月、12-1972年1月、京都、東京国立近代美術館での「現代の陶芸-アメリカ・カナダ・メキシコと日本」展に«頁1、2、3»3点を出品。

11月、第34回走泥社展で「本のシリーズ」を発表する。田中一光とともに、札幌での第11回冬期オリンピック冬季大会の入賞メダルのデザインを担当します。

走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1972年

6月、伊勢丹で「八木一夫個展」を開き、本のシリーズ«頁1»«とり»«ブラック・メッセージ»などを発表する。

走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1973年

7月、京都市立芸術大学シルクロード調査隊隊長として、パキスタン・アフガニスタン、イランに赴く。

9月2日、父、一艸が死去し、帰国。日本陶磁協会金賞を受賞する。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1974年

5月、立体ギャラリー・射手座(京都)で「八木一夫個展」を開き、黒陶による手のシリーズ«流離»«喝采のスペース»など約40点を発表。走泥社展-伊勢丹、天満屋(岡山)、京都市美術館。

1975年

5月、益田屋(東京・新宿)で「八木一夫花の器展」を開催。

平安画廊(京都)で「八木一夫版画展」を開き、エッチングなどを出品。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1976年

7月、宇治市炭山に開窯し、米★居、牙州窯と命名します。

8月、エッセイ集「懐中の風景」が講談社より刊行されます。

9月、翌年1月、東ドイツ・ロストック、ドレスデンで開かれました。

「日本陶磁名品展」(日本経済新聞社主催)に«信楽土管»(1966)«名月»(1969)«NO»(1972)を出品。

10月、益田屋開催の「茶陶五人展」に楽茶碗を出品。走泥社展-京都市美術館、伊勢丹。

1978年

10月、FIAC’78(パリ画商展)に陶板「俳句シリーズ」による個展(カサハラ画廊主催、グラン・パレ)

10月、益田屋で「八木一夫・鈴木治茶陶二人展」を開きます。

11月、伊勢丹で還暦記念の「八木一夫展」を開き、«ザムザ氏の散歩»«盲亀»«アリサの人形»など新旧作品を対比した展示を行う。

翌年にかけて、デュッセルドルフ、ベルリン、ストゥットゥガルト巡回の「日本陶芸展」(文化庁主催)に«花をもつ少女»を出品。

走泥社展-京都市美術館・伊勢丹。

1979年

2月28日、心不全のため急逝する。

3月2日、自宅で密葬、3月10日、天龍寺慈済院で告別式を行う。

(本年譜は「八木一夫展」-京都国立近代美術館、東京国立近代美術館編、1981年-収載の年譜を一部添削し掲載した。)

八木一夫の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.八木一夫の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

八木一夫 査定価格におけるポイント

八木一夫の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

八木一夫先生の作品は、オブジェの作品に高値の査定価格がつきます。

50万円から300万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

八木一夫の作品は黒陶の作品が評価されます。

盃の作品が多くに取引されております。

高額作品と価格が低くなってします作品の開きがあります。

八木一夫展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

八木一夫先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ八木一夫の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月13日

黒田泰蔵の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の黒田泰蔵の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

黒田泰蔵の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、黒田泰蔵の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

黒田泰蔵作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の黒田泰蔵のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた黒田泰蔵の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の黒田泰蔵の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

黒田泰蔵の作品は、熟練した轆轤技術と丹念な研きによって生まれます。鋭い輪郭と光沢のない白は、そっと置かれているだけで空間を緊張感と品格で満たしシンプルなフォルムながらも、見る人に強い印象を残します。

黒田泰蔵は人間国宝の島岡達三に師事し、様々な釉薬や技法に挑戦した末に無釉の白磁のみを制作するスタイルに到達しました。それから25年以上にわたり、自分の定めた制約のなかで製作を続けた黒田泰蔵は今や他の追随を許さない個性として、世界から注目を集めています。

黒田泰蔵の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.黒田泰蔵の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.黒田泰蔵の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.黒田泰蔵の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.黒田泰蔵の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

黒田泰蔵 白磁円筒

《円筒》とは、《壺》《鉢》など作品を大まかな種類で呼んできた黒田泰蔵さんが、唯一、名前をつけた代表作です。

ろくろを使って「空中に線を引く」ように

底からすっと天に向かって立ち上がる、その名の通り、円筒形のうつわ。現代アートの域に達した、そのシンプルかつ美しい造形にたどりついたのは、白磁を始めて20年近く経った頃だった。円筒について、黒田さんは言う。

黒田泰蔵 白磁壺

「みるものでもなく、見せるものでもなく、持つものでもなく、まして持ってもらうものでもないのです」

「本当は、『見えるものでもなく、作るものでもないのです」

黒田泰蔵さんが目指すのは、

「普通のもの」

できるだけ個の個性を消していったら、人間共通の個性が生まれるかもしれない。もし、人間の個性まで消すことができたら、哺乳類の個性になり、その先には宇宙の個性みたいなものにたどり着けるかもしれない――。

黒田泰蔵 本人

それは、映画『2001年宇宙の旅』に出てくるモノリスみたいなものだ。

大好きな轆轤をやっているとき、黒田泰蔵は無意識でそんなことを想像していた。

黒田泰蔵 略歴

1946年

滋賀県能登川町生まれ

1966年

渡仏 パリに1年間滞在

1967年

ニューヨークを経てカナダへ

1981年

帰国 伊豆松崎町にて築窯

1991年

伊東市富戸に築窯

2001年

初の作品集“White Porcelin-黒田泰藏白磁作品集”を出版

2015年

作品集『黒田泰蔵 白磁』(求龍堂)刊行

2017年 『黒田泰蔵 白磁へ』(平凡社)刊行

主な展覧会

2019年

「黒田泰蔵 白磁」(ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡)

2018年

「花のうつわ 黒田泰蔵・赤木明登」(ギャラリーNOW、富山)

2016年

「革新の工芸-“伝統と前衛”、そして現代-」(東京国立近代美術館、東京)「黒田泰蔵展」(TristanHoare、ロンドン)

2015年

「黒田泰蔵 白磁の宙」(ギャラリーNOW、富山)「シンプルなかたち展:美はどこからくるのか」(森美術館、東京)

2013年

「現代の名碗」(菊池寛実記念智美術館、東京)「現代工芸の今」(樂翠亭美術館、富山)「現代の日本工芸展

(TheMorikamiMuseum and JapaneseGardens、マイアミ)

2012年

「現代の座標」(東京国立近代美術館、東京)「日本のわざと美ー近代工芸の精華展」(ビッティ宮殿、フィレンチェ)

2006年

現代の茶陶(菊池寛実記念智美術館、東京)

2004年

「黒田泰蔵展」(Zetterquist Galleries、ニューヨーク)

2003年

茶の湯展(New York JAPAN SOCIETY、ニューヨーク)「黒田泰蔵の白磁 + 黒の版画展」(ギャラリーNOW、富山)

「現代日本の陶芸 受容と発信」(東京都庭園美術館、東京)

2002年

「近代工芸百年の歴史」(東京国立近代美術館、東京)

「黒田泰蔵陶展」(ギャラリーNOW、富山)

「黒田泰蔵展」(Tong-In Gallery、ソウル)

2001年

「五つの言葉」(ギャラリーNOW、富山)

2000年

「黒田泰蔵展」(Zetterquist Galleries、ニューヨーク)「うつわをみる」(東京国立近代美術館、東京)

パブリック・コレクション

樂翠亭美術館(富山)

東京国立近代美術館(東京)

クリーブランド美術館(オハイオ、アメリカ)

ブルックリン美術館(ニューヨーク、アメリカ)

バード・ホフマン・ウォーター・ミル財団(ニューヨーク、アメリカ)

クラーク財団 ルース&シャーマン・リー日本美術研究所(カリフォルニア、アメリカ)

ヴィクトリア&アルバート美術館(ロンドン、イギリス)

黒田泰蔵の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.黒田泰蔵の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

黒田泰蔵 査定価格におけるポイント

黒田泰蔵の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

黒田泰蔵先生の作品は、壺などの花器の作品に高値の査定価格がつきます。

10万円から50万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

黒田泰蔵の作品は茶道具に見立てれる作品が評価されます。

徳利や盃の作品が多くに取引されております。

黒田泰蔵展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

黒田泰蔵先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ黒田泰蔵の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月12日

西岡小十の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の西岡小十の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

西岡小十の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、西岡小十の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

西岡小十作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の西岡小十のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた西岡小十の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の西岡小十の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

西岡小十(にしおか こじゅう)は、唐津焼の名手として知られる陶芸家で、「古唐津の神様」とも呼ばれました。200近い古窯址を発掘調査された経験から西岡小十は 古唐津を現代によみがえらせ、現代唐津に多大な影響を与えました。

西岡小十 唐津井戸茶碗

古唐津再現にのめり込まれたのは、1950年頃でした。 初期唐津の古窯址「帆柱窯」、にて 斑唐津の陶片の美しさに心奪われ、 その三年後から毎日のように古窯址の発掘に携わるようになり、いつしか古唐津の再現を夢にみるようになりました。

古窯址の発掘をきっかけとして、 1960年、文化財調査官の小山冨士夫と面識を得られました。 この年、永仁の壺事件で文化財保護委員会事務局を退職した小山冨士夫は、1963年に出光美術館の顧問に呼ばれました。 唐津再興の影の立役者・古舘九一の蒐集した古陶片を礎に、出光美術館の古陶片所蔵の充実をはかったのでした。

西岡小十の集めた陶片を出光美術館で発表しようと蒐集された中から二十数点を譲りました。 その頃から西岡小十は発掘に携わるだけでなく、「発掘した陶片のように崇高な唐津を再現したい」という気持ちをもつようになり、小山冨士夫に相談を持ちかけました。「それを待っていたんじゃ」 と小山冨士夫は目を輝かせて喜んでくれたという。

1971年に小山冨士夫の指導による割竹式登窯「小次郎窯」を唐津衣干山の頂に築窯されて独立しました。小山冨士夫は西岡小十のことを 「唐津のことなら知り尽くしている古唐津の神様」といい、古唐津を手にすれば即座に西岡小十に見せて、古窯址を特定されていた、「唐津焼発掘の名人で唐津の窯跡をこの人ぐらい知りつくしている人はいない」 と小山冨士夫が語っていた。

西岡小十の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.西岡小十の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.西岡小十の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.西岡小十の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.西岡小十の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

西岡小十 朝鮮唐津水指

唐津きっての名人と呼ばれた西岡小十の出世は、小山富士夫との偶然の出会いがなかったら、ありえないものだった。

唐津の窯跡の盗掘屋であった西岡小十に、陶芸家の道を勧めて、全面的な支援を惜しまなかったのも小山冨士夫だった。隠れた才能を発見し、育てあげた小山冨士夫の作品が、西岡小十なのかもしれない。

西岡小十 略歴

1917年

佐賀県に生まれる

1940年

関西大学卒業

1953年

古唐津再現のため古窯跡の発掘を始める。

1971年

小山冨士夫の指導のもとで割竹式登窯を開窯、「小次郎窯」と命名。

1973年

小山冨士夫来窯

1975年

「古唐津陶片展」姫路にて開催

1976年

荒川豊藏来窯

1980年

藤原啓来窯

1981年

絵斑唐津を焼成復元に成功、荒川豊藏命名による「小十窯」開窯

1983年

梅花皮(かいらぎ)唐津の復元成功

1989年

古希記念「西岡小十作品集」出版発行

1993年

東京、名古屋、大阪にて喜寿記念展開催

1996年

日本橋三越にて「傘寿記念展」開催

1999年

石川県辰之口町に加賀唐津「辰之口窯」開窯 日本橋三越にて「唐津 西岡小十展」開催

2002年

日本橋三越にて「西岡小十と八人展」開催(今藤長十郎・加藤淡斎・小杉小二郎・小松原まさし・橘宗義・西山松之助・細川護熙・薮内紹智)

2005年

富山県氷見にて米寿記念「西岡小十茶陶展」開催

2006年

死去 89歳

西岡小十 絵唐津茶碗

茶人の和物茶碗の好みを「一楽、二萩、三唐津」といいますが、西岡小十さんの茶碗に触れると、唐津は自然で味わいがありす、しかも抹茶が生えます。使って味わいを出したいですね。

西岡小十の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.西岡小十の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

西岡小十 査定価格におけるポイント

西岡小十の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

西岡小十先生の作品は、茶碗の作品に高値の査定価格がつきます。

4万円から12万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

西岡小十の作品は茶道具の作品が評価されます。

徳利や盃の作品が多くに取引されております。

西岡小十展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

西岡小十先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ西岡小十の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月11日

坂高麗左衛門の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の坂高麗左衛門の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

坂高麗左衛門の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、坂高麗左衛門の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

坂高麗左衛門作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の坂高麗左衛門のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた坂高麗左衛門の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の坂高麗左衛門の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

萩焼の開祖、初代 坂高麗左衛門〔李敬〕作 古萩粉引茶碗

初期の萩焼茶碗には古格があり古い茶室で茶を入れたくなる。

坂高麗左衛門の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.坂高麗左衛門の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.坂高麗左衛門の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.坂高麗左衛門の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.坂高麗左衛門の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

坂高麗左衛門の歴史

坂 高麗左衛門(さか こうらいざえもん)は、山口県萩市の萩焼窯元、坂窯の当主が代々襲名しています。陶芸作家としての名跡で、当代は14代、坂窯は、毛利輝元によって萩に連れてこられ、兄李勺光と共に萩焼を創始した朝鮮人陶工の李敬を初代としており、三輪休雪の三輪窯と共に萩藩の御用窯を務め、萩焼の本流を代々受け継いでいた家柄でした。

毛利氏が萩に城を移した後、萩城下松本村に開窯、二代藩主毛利綱広より高麗左衛門の名を賜ります。以来、初代より坂高麗左衛門と名乗ります。

初代坂高麗左衛門(李敬、1568年 – 1643年)

二代助八は1668年(寛文八)没、五十五歳。

三代新兵衛は1729年(享保一四)9月没、八十二歳。

四代新兵衛は1748年(寛延元)11月没、六十二歳。

五代助八は1769年(明和六)2月没、四十八歳。

六代新兵衛は1803年(享和三)1月没、六十五歳。

七代助八は1824年(文政七)3月没、四十二歳。

八代新兵衛は1877年(明治一〇)3月没、八十二歳。

大正時代の坂窯の当主は九世と十代の二代の継ぎ目にあたります。九世の坂高麗左衛門は、大正十年に亡くなり、この跡を十代の高麗左衛門が継いでいます。

従いまして、大正期は、九代と十代の作品が混在しています。しかし、九世の活動期間は明治がその大部分を占め、また、十代は、昭和の前半を中心として活躍しており作品をはっきり判別するのは難しいです。

九代坂高麗左衛門道輔は1921年(大正一〇)8月没。

十代坂高麗左衛門

十代坂高麗左衛門は九代坂高麗左衛門の次男として山口県萩市に生まれました。本名を秀輔、号を韓峯といいます。

1909年

明治42年に山口県立萩中学校を中退し、父に師事して作陶に従事しました。

1914年

大正3年、大正博覧会に出品した「ガマ仙人置物」が宮内省に買い上げられました。

1915年

大正4年、大正天皇御即位奉祝品として萩町献上の「花瓶一対」を制作しました。

大正天皇御大典記念京都博覧会に出品した「菓子鉢」が宮内省に買い上げられました。

1916年

大正5年、「福禄寿置物」が宮内省に買い上げられました。

1920年

大正9年、李王世子殿下御婚儀奉祝品に山口県献上の「高砂尉」と「姥置物」を制作しました。

1921年

大正10年、十代坂高麗左衛門を襲名しました。

1922年

大正11年、皇太后陛下が香椎御参宮の際に「置物」が買い上げられました。平和記念東京博覧会に出品した「水指」が宮内省に買い上げられました。

1924年

大正13年、今上天皇御成婚奉祝品として萩町献上の「高砂尉」と「姥置物」を制作しました。北白川宮大妃殿下が萩町行啓の際に「番茶器」と「湯沸」と「水注」を買い上げられました。

1925年

大正14年、秩父宮殿下が山口県行啓の際に萩町献上の「抹茶碗一対」を制作しました。万国装飾美術工芸パリ博覧会で銀牌を受賞しました。伏見宮博義王殿下が萩港入港御上陸の際に萩町献上の「花瓶」を制作しました。

1926年

大正15年、摂政宮殿下が萩町行啓の際に萩町献上の「大花瓶」を制作しました。聖徳太子展覧会委員を委嘱され、総裁久邇宮より「香合」を授かりました。

1928年

昭和3年、天皇陛下御即位御大典奉祝として個人献上を許されました。

1931年

昭和6年、梨本宮殿下が山口県行啓の際に武徳会山口支部献上の「大花瓶」を制作しました。

1938年

昭和13年に竹田宮大妃殿下が山口陸軍病院戦傷病将士御見舞の際に、山口県献上の「大花瓶」を制作しました。

1939年

昭和14年、朝香宮殿下が県下軍需工場巡視の際に山口県献上の「大花瓶」を制作しました。

1943年

昭和18年、工芸技術保存資格者として選定されました。

1946年

昭和21年、高松宮殿下が萩市行啓の際に萩市献上の「抹茶碗」を制作しました。

1947年

昭和22年、天皇陛下が山口県行啓の際に山口県献上の「天人風炉」と「富士釜」を制作しました。江戸時代からの萩焼宗家という厳しい鍛錬の中で名実共に重みある伝統を継承しました。誰に対しても分け隔てなく接した人柄の良さは皆からこよなく慕われました。

十一代坂高麗左衛門

十一代坂高麗左衛門は林利作の三男として山口県に生まれる。本名信夫、号を韓峯。

1941年

昭和16年に帝国美術学校(現:武蔵野美術大学)を卒業し、山口県立大津中学校に美術講師として勤務

1948年

昭和23年、十代坂高麗左衛門の次女と結婚し、江戸時代からの萩焼宗家に入る。

山口県立大津高等学校の退職後は義父に師事して作陶の道に進む。

1956年

昭和31年、千家同門会山口県支部理事を就任。山口県美術展で知事賞を受賞。

1958年

昭和33年、十一代坂高麗左衛門を襲名。

1965年

昭和40年、萩市文化財審議会委員、萩市観光審議会委員を委嘱。

1967年

昭和42年、第一回杉道助文化奨励賞を受賞。

1968年

昭和43年、一水会賞を受賞し、一水会正会員となる。

1969年

昭和44年、山口県美術展審査員を委嘱。

1970年

昭和45年、奈良東大寺の晋山式の際に抹茶碗400個を献納する。

1971年

昭和46年、日本工芸会正会員となる。

1973年

昭和48年、福岡県美術展審査員を委嘱されました。山口県芸術文化振興奨励賞を受賞しました。

1974年

昭和49年、福岡県美術展審査員を委嘱する。

1975年

昭和50年、山口県指定無形文化財に認定される。

十二代坂高麗左衛門

山中關の長男として東京都に生まれました。本名を達雄、号を熊峰といいます。

1978年

昭和53年、東京芸術大学大学院日本画専攻を修了しました。

1982年

昭和57年、十一代坂高麗左衛門の長女と結婚し、江戸時代からの萩焼宗家に入ります。

1983年

昭和58年に京都市工業試験場の研修を修了し、

1984年

昭和59年より萩で作陶活動を開始します。

1988年

昭和63年、十二代坂高麗左衛門を襲名しました。

1994年

平成6年、日本工芸会正会員となりました。十一代に続いて十二代も婿養子として萩焼宗家の伝統ある坂家に入り、伝統を受け継ぐと共に新風を吹き込みました。日本画を基礎とし、萩焼に上絵付けを施した独自の作風を展開しました。

2004年

坂窯当主、十二代高麗左衛門まで窯が継承されました。しかし、十二代の坂高麗左衛門が2004年7月26日に会合の後、酩酊状態で自宅に戻ったあと、自宅からの転落事故による脳挫傷のため突然死去し、以後約7年坂高麗左衛門の名跡は空位だったが、2011年4月に十一代の四女(十二代の義妹)が十三代高麗左衛門を襲名することになった。女性が坂高麗左衛門の名跡を継承するのは史上初めてのことです。しかし、2014年11月18日に肺炎のため死去しました。2022年6月23日、十三世の長男・坂悠太が十四代を襲名。

十三代 坂高麗左衛門 1952(昭和27)年~2014(平成26)年 十三代坂高麗左衛門は十一代坂高麗左衛門の四女として生まれました。 本名を純子といいます。 2011(平成23)年、十三代坂高麗左衛門を襲名しました。

十四世 坂 高麗左衛門 萩茶碗

十四世 坂高麗左衛門は、坂高麗左衛門窯を継承する陶芸家で、坂家伝統の古格を受け継いだ作品を制作しています。

坂高麗左衛門の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.坂高麗左衛門の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

坂高麗左衛門 査定価格におけるポイント

坂高麗左衛門の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

坂高麗左衛門先生の作品は、茶碗の作品に高値の査定価格がつきます。

6万円から15万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

坂高麗左衛門の作品は茶道具の作品が評価されます。

徳利や盃の作品が多くに取引されております。

坂高麗左衛門展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

坂高麗左衛門先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ坂高麗左衛門の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月10日

島岡達三の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の島岡達三の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

島岡達三の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、島岡達三の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

島岡達三作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の島岡達三のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた島岡達三の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の島岡達三の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

島岡達三は1919年に東京に生まれ、濱田庄司に師事します。独立後は組紐師であった父や季朝陶器の影響を受けた独特の技法である「縄文象嵌」を中心に作陶づくりを行っていました。作品は形成してまだ素地が柔らかいうちに表面に組紐を転がして縄文の紋様を付けるものです。

そしてその窪みに白い粘土を埋めて削り出すことによって素地の黒と紋様の白との対照の美しさを出した技法となっています。1996年には「縄文象嵌」の技術保有者として国指定重要無形文化財保持者に認定されています。益子町が所有する5点の陶芸作品は町の有形文化財に指定されています。

島岡達三 本人

縄文象嵌は、師匠である濱田庄司からの言葉

「早く自分のものをつくり出しなさい」

日々催促されていた島岡達三が、苦悩の末にふとおもいつかれた技法であるという話は、あまりにも有名です。縄文象嵌誕生のこの逸話が、私にはひとつの詩に思えてならないのです。

島岡達三 灰被縄文象嵌壷

父親が組紐師であるという出自を持つ島岡達三が、以前に生活のため習得された古代日本土器の技法である縄文土器と、ご自身が研究していて好きだった李朝三島の技法である象嵌との、その二つの技法の組み合わせを思い考え、そしてまったく新たな陶芸作品を生み出したという物語の中には、李朝陶器を心の底に想いながら、まったく新たな「民藝」という美をおもいつかれた柳宗悦の心の系譜を汲みとったのではなかろうか。独自でありながらも素晴らしい作品であります。

島岡達三 略歴

1919年

大正8年10月27日、東京市芝区愛宕町の三代続く組紐師米吉と妻かうの長男として生まれる。

1936年

昭和11年父の勧めで東京府立高等学校高等科理科に学びます。

1939年

東京工業大学窯業学科に入学して、陶磁器を専攻します。東工大の前身、東京高等工業学校には、教官に板谷波山、卒業生に濱田庄司、河井寛次郎らがいました。入学後に益子に濱田庄司を訪ね卒業後の入門を許されます。その際に濱田庄司は島岡達三に対し「大学にいる間から轆轤の勉強をしなさい」と助言をしている。その言葉通り、大学一年の夏期休暇は岐阜県駄知の製陶所で轆轤技法習得、二年目は夏期休暇の前半を益子の小田部製陶所で修行し、後半を濱田庄司の勧めで大阪を拠点に西日本の民窯を巡ります。三年目には沖縄の壷屋で学ぶ予定となっていたが、太平洋戦争の影響で断念せざるを得なかった。

1941年

大学を繰り上げ卒業し、翌年軍隊へ入営、その翌年にはビルマへ出征。

1945年

ビルマで終戦を迎え、タイのナコンナヨークの捕虜収容所に入る。翌年に復員すると両親を伴い益子の濱田へ弟子入りを果たす。年に6~8回は登り窯を焚く濱田のもとで、昼間は土作りに始まる下仕事に取り組む。

1950年

濱田庄司の世話で益子の栃木県窯業指導所の試験室へ技師として入所します。この指導所時代、粘土や釉薬を徹底的に研究することができたという。また、この時代に濱田庄司に学校教材として販売する複製品の原型作りの仕事が舞い込みます。島岡達三は濱田庄司について古代土器を学ぶために各地の博物館や大学へ赴きます。特に東京大学理学部では縄文土器の第一人者である山内清男講師から縄文加工法を学びます。この時の経験が島岡達三の縄文象嵌の着想に大いに役立ちます。

1953年

指導所を退職し、独立すると濱田邸の隣に窯を築きます。翌年、東京いずみ工芸展で初個展。濱田庄司と同じ土を使い、同じように窯詰めをすると自ずと濱田庄司と同じような作品が生まれる。島岡は名もない職人的な仕事をしようと考えていたが、濱田庄司は個人作家として自分のものを作るように諭した。濱田庄司のこの指摘と朝鮮李朝の古典的な彫三島の技法が縄文象嵌の着想となりました。縄文象嵌は縄文土器に見るような縄目部分に泥將を埋め装飾する技法である。島岡達三は組紐師である父親に紐を組んでもらい素地に転がし加飾しました。

1960年

縄文象嵌技法を本格的に行い、この技法に地元の素材を使った柿釉や黒釉などの六種の釉薬と、独自に工夫した釉薬を組み合わせ多彩な表現を展開していきます。その後、個展を東京丸ビルの中央公論社画廊、大阪阪急百貨店、広島福屋等で開催します。

1962年

日本民藝館新作展にて日本民藝館賞受賞。

1964年

カナダ・アメリカで個展並びに作陶指導を行います。その後も海外での活躍が続きます。

1968年

ロングビーチ州立大学、サン・ディエゴ州立大学夏期講座に招かれ渡米、72年にはオーストラリア政府の招聘で渡豪、視察指導をします。

1974年

ボストンでの個展、トロントでの講義のため、アメリカ・カナダへ歴訪。その後も精力的な活動を続け、多くの展覧会へ出品し活躍を続けます。

1980年

栃木県文化功労章を受章。

1994年

平成6年には日本陶磁協会賞金賞を受賞。若くから陶芸指導や講演などの後継者育成や陶芸普及に尽力します。

1996年

NHK教育テレビ趣味百科「陶芸に親しむ」に講師として出演、同年、重要無形文化財保持者(民芸陶器・縄文象嵌)に認定される。

1997年

益子町陶芸メッセにて「重要無形文化財保持者認定記念島岡達三展」

1998年

銀座松屋にて「傘寿記念―陶業55年の歩み島岡達三展」を開催します。

1999年

文化庁企画制作の工芸技術記録映画「民芸陶器(縄文象嵌)―島岡達三の技―」が完成。同年、勲四等旭日小綬章を受章。

2002年

栃木名誉県民の称号を授与されます。

2003年

第40回記念島岡達三陶業展を松屋銀座にて開催。執筆作品に『カラーブックス日本の陶磁7 益子』(保育社、1974年)、NHK趣味入門『陶芸』(日本放送出版協会、1998年)があります。

2007年

平成19年、益子焼の陶芸家で、重要無形文化財保持者(民芸陶器・縄文象嵌)の島岡達三は12月11日午後11時5分、急性腎不全で死去した。享年88。

島岡達三 象嵌方壷角壷

島岡達三の作陶は、縄文象嵌が人気です。色彩が明るく縄文象嵌の縄目の模様が美しい作品により良いお値段が付きます。

島岡達三の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.島岡達三の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

島岡達三 査定価格におけるポイント

島岡達三の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

島岡達三先生の作品は、縄文象嵌の作品に高値の査定価格がつきます。

色彩に赤が使われると高値の傾向にあります。

5万円から20万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

島岡達三の作品は大皿や壺の作品が評価されます。

島岡達三展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

島岡達三先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ島岡達三の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)