2024年12月19日

藤田喬平の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の藤田喬平のガラス作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

藤田喬平の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、藤田喬平の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

藤田喬平の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の藤田喬平のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた藤田喬平の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の藤田喬平の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

ガラス造形家藤田喬平。色ガラスに金箔を混ぜた「飾筥」や「ベネチアン・グラスの」花瓶など、伝統的な技法を現代感覚でよみがえらせたガラス作品で知られる作家です。世界的にも高く評価されていて、平成14年文化勲章を受章しました。

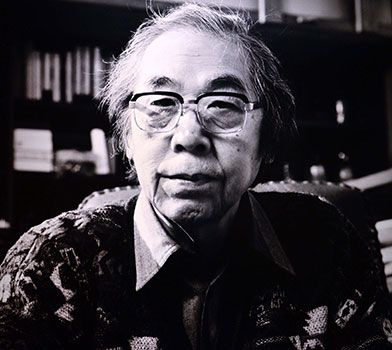

藤田喬平 本人

藤田喬平は大正10年東京生まれ。中学生の頃からガラスに興味を持ち、東京美術学校の工芸科彫金部に進みました。金属を学んだ藤田喬平は金箔や銀箔をガラスの中に溶かし込む技法を開発し、ガラス工芸の新しい分野を切り拓きました。国際的に第一線のガラス作家として認められるきっかけとなったのは、日本の伝統工芸の技術を生かした「飾筥」のシリーズです。

昭和48年に発表されると欧米で大きな反響を呼び「フジタのドリームボックス」の愛称で親しまれ、藤田喬平の代名詞となりました。藤田喬平はその後もガラス工芸の本場イタリアのベネチアングラスやスウェーデンのカットグラスなどにも挑戦します。ガラス工芸の可能性を追求し続け、ガラスに魅せられ、ガラス一筋に生きた人生でした。

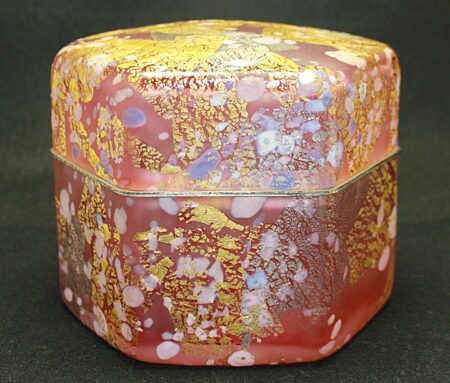

藤田喬平 手吹飾筥 花吹雪

藤田喬平先生の作品のひとつの特徴として、フッ化水素という薬品を用いてすりガラスに仕上げています。

藤田喬平の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.藤田喬平の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.藤田喬平の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.藤田喬平の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.藤田喬平の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.ガラス作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

藤田喬平 略歴

1921年

大正10年4月28日東京府豊多摩群大久保町(現、東京都新宿区)に生まれます。

1944年

昭和19年、東京美術学校(現、東京芸術大学)工芸科彫金部卒業

1946年

第1回日展に、金属による立体的な造形作品「波」を出品し初入選。同年染織家の長浜重太郎が主宰する真赤土工芸会に参加し、以後10年間、同会にて作品を発表します。

1947年

岩田工芸硝子に入社

1949年

同社を退社し、ガラス作家として独立します。葛飾のガラス工場を時間単位で借りて、制作を行います。

1950年

同世代の工芸作家グループ展「潤工会新作工芸展」やガラス作家グループ展「PIVOT」に参加、その後多数の個展を開催し、主に百貨店を舞台にガラス作家としての地歩を固めました。

1964年

個展で発表した「虹彩」が、同年「現代日本の工芸」展(国立近代美術館京都分館)に招待出品されます。

1973年

個展で飾筥「菖蒲」を発表、以後この「菖蒲」シリーズは晩年まで制作が続けられました。「虹彩」に代表される、流動するガラスが冷えて固まる一瞬を作品に留めた「流動ガラス」シリーズ、琳派の作品に触発され、伝統的な美意識を作品に表出させた「飾筥」シリーズによって、藤田喬平はガラス作家としての個性を明確に打ち出していきました。

1976年

日本ガラス工芸協会会長に就任

1977年

ガラスの生産地として世界的に有名なヴェネツィア、ムラノ島の工房でも制作をするようになり、ヴェネツィアの伝統的な装飾ガラス技法「カンナ」を多用した作品や大型のオブジェを手がけました。

1989年

平成元年日本芸術院会員となります。

1994年

勲三等瑞宝章受章

1996年

宮城県宮城郡松島町に「藤田喬平美術館」が開館

1997年

紺綬褒章受章、同年文化功労者の顕彰を受けます。国内外の展覧会へ作品を出品し、日本を代表するガラス作家として活躍するとともに、再三に亘り日本ガラス工芸協会会長を務めるなど、多方面から日本におけるガラス・アートの活動を牽引しました。

2000年

12月1日から31日まで『日本経済新聞』に「私の履歴書」を連載。作品集に『藤田喬平作品集:手吹ガラス』(アート社出版、1980年)、『雅の夢:藤田喬平ガラス』(京都書院、1986年)、『藤田喬平美術館・作品集』(藤田喬平美術館、1996年)、『藤田喬平のガラス』(求龍堂、2000年)。

2004年

ガラス工芸家で文化勲章受章者の藤田喬平は、9月18日午後10時13分、肺炎のため東京都千代田区の病院で死去した。享年83。

藤田喬平 ヴェニス花瓶

藤田喬平の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.藤田喬平の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

藤田喬平 査定価格におけるポイント

藤田喬平の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

藤田喬平先生の作品は、ヴェニス花瓶や手吹飾筥の作品に高値の査定価格がつきます。

40万円から100万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

藤田喬平の作品は花器の作品が評価されます。

金や銀の入った作品が高値で取引されます。

藤田喬平展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

藤田喬平先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ藤田喬平の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月18日

各務周海の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の各務周海の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

各務周海の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、各務周海の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

各務周海の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の各務周海のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた各務周海の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の各務周海の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

桃山時代の黄瀬戸の名品が焼かれた窯下窯で胆礬(タンパン)の抜けた油揚手の小さな陶片を見つけ、その美しさに惚れ込み黄瀬戸への挑戦を始められたという陶芸家の各務周海。

桃山の陶工に思いを馳せて、様々な黄瀬戸釉を試す中でたどり着いたのは地元恵那の栗の樹皮です。裏山の雑木林の土灰とこの栗皮灰をほどよく合わせて潤いのある黄瀬戸釉を作りました。 何よりも苦心したのは僅かな差異が大きく釉調を変える焼成でした。

しっかりと焼き、それでいて艶やかな釉調、柔らかな土肌、鮮やかな胆礬は各務周海が作陶して窯から生まれでました。

各務周海の作品はいまだに多くの数寄者を魅了しています。

井上家旧蔵のアヤメ手銅羅鉢

不昧伝来の宝珠香合

益田鈍翁旧蔵の難波茶碗

上記の3点は黄瀬戸の名品といわれています。 それらは艶やかでしっとりとした「油揚手」の美しい肌が格調高く、焦げや銅緑色の胆礬が見事です。

これらは桃山時代、美濃山中の窯下窯で焼かれた物とされ、茶人のいう約束を兼ね備えている。 古田織部が愛した三拍子揃った黄瀬戸は伝世品が少ないことから、桃山時代に大萱付近に集結し、 素直に美しいものを作り遺していった名陶工でも難しかったに違いない。

昭和7年、窯下窯で文禄二年銘の黄瀬戸破片を発掘した加藤唐九郎でさえ、この黄瀬戸の作陶の難しさを知った。 時代を経て、この窯下窯で、胆礬の抜けた油揚手の小さな陶片を見つけた各務周海もその美しさの虜になり、 油揚手の黄瀬戸に挑む決意をしました。 アヤメ手の輪花鉢や宝珠香合など黄瀬戸の名品を拝見すると、焦げとともに釉が輝いています。 それはしっかりと焼ききった証拠です。発掘時の感動を心に

各務周海 本人

「黄瀬戸にはしっかりと焼けた焦げが不可欠。土が汚れたり、壊れやすくならないように充分焼けて、 しかも尚、軟らかい感じのする土味に焼けると、黄瀬戸は釉に変化や深みが出て、表情が増す。そのような黄瀬戸の余情、余韻のある幽玄美にひかれる。最も日本的なやきものと思う」

という各務周海の陶芸作品は指の甲で叩くとカンカンと歯切れのよい音がする。 そして桃山陶工が身近な材料で調合したであろう黄瀬戸釉。 化学的な調合を好まない各務周海もまた同時に多くの灰を試みたなかで、地元恵那の栗に注目し、 その樹皮が適していることを突き止めました。

恵那の陶房に訪ねた時、軒下に高々と積み上げられていた栗の樹皮は壮観です。 栗皮灰は一般に使われて来た原料ですが、これを焚いて白い灰にならぬように注意して黒目の灰とします。 裏山の雑木林の土灰とこの栗皮灰をほどよく合わせて黄瀬戸釉を作りました。

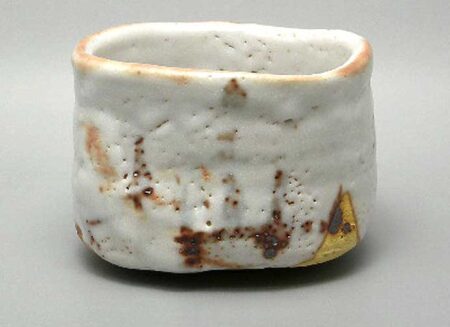

各務周海 黄瀬戸茶碗

出来の良い黄瀬戸を焼成するのは土や釉だけの問題ではなく、桃山時代の黄瀬戸は大窯(穴窯)の序冷によって油揚手を形成する。 一つずつ施釉された作品を匣鉢に入れて穴窯で焼成しますが、窯出しの時、隣り合わせの作品ですら、 釉調が違うほど微妙な黄瀬戸は焼きの工夫が不可欠で、志野を焼成するより難しいとされ、陶工泣かせのです。 じっくり焼きこんだ窯焚の結果、柔らか味のある艶やかな黄瀬戸の釉肌に余情のある抜け胆礬が発色した格調高い「黄金の黄瀬戸」を見事に再現されました。

しかし、その造形は桃山の写しではない。

「胴紐の茶碗や銅鑼鉢など、皆がやっとるで‥‥」

頑なに桃山の黄瀬戸にみられる造形そのものの写しはしない、自分独自の陶芸作品作る気代の陶芸家でした。

各務周海の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.各務周海の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.各務周海の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.各務周海の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.各務周海の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

各務周海 略歴

1941年

岐阜県恵那郡長島町永田にて生誕

1963年

駒澤大学を卒業する

1964年

駒澤大学仏教学部禅学科卒業 岐阜県陶磁器試験場工業技術工芸科に入所

1966年

同科を卒業 多治見市市之倉の幸兵衛窯に従事 五代 加藤幸兵衛氏に薫陶を受ける 鈴木道雄氏に釉薬の基礎を学ぶ

1968年

独立して、穴窯を築窯する

1967年

生家に工房・ガス窯を築き独立

1973年

小田急百貨店にて初個展 以後、主に志野・黄瀬戸の研究を進め個展を中心に活動

1980年

研究を続けてきた黄瀬戸の穴窯による本格焼成を始める

2003年

NHK「器夢工房」に出演

2006年

しぶや黒田陶苑 各務周海展-黄金のやきもの- 2008年 しぶや黒田陶苑 各務周海展

2009年

交通事故により急逝

2019年

京都 野村美術館にて回顧展 神戸 ギャラリー壺屋にて遺作展

各務周海 志野茶碗

各務周海の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.各務周海の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

各務周海 査定価格におけるポイント

各務周海の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

各務周海先生の作品は、黄瀬戸の作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から15万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

各務周海の作品は茶碗の作品が評価されます。

織部、志野、黄瀬戸などの徳利やぐい呑みの作品が高値で取引されます。

各務周海展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

各務周海先生の作品は、初期の作品も取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ各務周海の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月17日

岡部嶺男の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の岡部嶺男の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

岡部嶺男の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、岡部嶺男の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

岡部嶺男の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の岡部嶺男のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた岡部嶺男の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の岡部嶺男の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

岡部嶺男は、1919年(大正8)、瀬戸の窯業の中心地であった窯神山に、加藤唐九郎の長男として生まれました。幼い頃から陶器づくりを身近に見て育ち、十代の頃にはすぐれた才能を発揮しますが、陶芸家として作家活動を始めたのは、第二次世界大戦が終結し復員した、1947年(昭和22)以降のことです。

岡部嶺男が手がけた技法の幅は広く、黄瀬戸焼、瀬戸黒焼、志野焼、織部焼をはじめ、「古瀬戸」と称する灰釉、鉄釉、飴釉、さらには青瓷や天目など多岐にわたります、これら伝統の技法や形式を手がかりに自身の感性を表現した新たな造形は、発表時から高い評価を得ました。

岡部嶺男 本人

「陶器は本来、具象的な表現には適していない。本質的にみて音楽がそうであるように、陶器も具象的な表現の世界と異質な分野により深い可能性があるように思う」

とは、音楽が好きだった岡部嶺男の陶芸芸術論です。岡部嶺男は、音で構成する音楽が持つ「抽象的な芸術の強さ」を、土や釉薬のマチエールに求めて陶器の芸術性を追求しました。

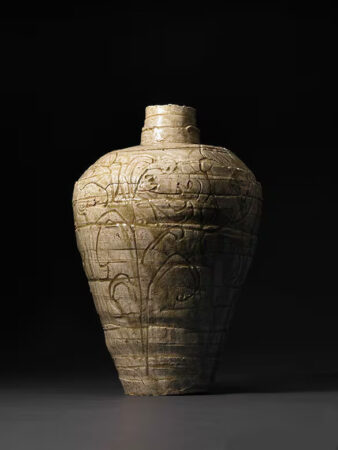

岡部嶺男 灰釉瓶

「陶器は火と土の音楽」

「耳で聞く陶器」 「目で見る音楽」

(…)音楽は音であり、音を音たらしめるのが楽器である。

陶器は土であり、土を土たらしめるのが火である。

「陶器と音楽」より

土や釉薬のマチエールの魅力

岡部嶺男は、戦後に活躍した陶芸家のなかでも、現代陶芸の原点といえる存在です。技術力、造形力ともに優れ、伝統の形式や様式を手がかりにしながら、陶芸の芸術性を追求しました。 作陶にあたって造形以上に重要視したのが、土や釉薬のマチエー ルの表現です。土については自ら原土を採取し、釉薬も灰から自製 し、自ら設計したユニークな構造をもつ半地上式穴窯の築窯時は、 築くためのレンガも自分でつくり、創意が造形全体に行き渡るようにしました。 土や釉薬の動きを造形化し、マチエールに存在感をもたせた作品 は、躍動感に満ち、技術とのせめぎ合いからくる緊張感にも満ちて います。

卓抜した技術力

岡部嶺男の造形力を支えた技術の基盤は、生まれ故郷の瀬戸の地で培わ れたものです。 1919年、瀬戸の窯業の中心地、窯神山で生まれた岡部嶺男は、陶器づ くりの基本を幼い頃から門前の小僧のように身につけ、小学校を卒業後に入学した窯業学校時代には、釉薬や焼成の研究を自らすすんで行い、その腕前は教師をしのぐほどに達しました。 こうして戦前に身につけた織部や志野、黄瀬戸、古瀬戸と称す る灰釉、鉄釉、飴釉などの技法を、戦後は作品制作を通して磨き上げ、 陶芸の芸術性として追求したのです。

岡部嶺男 志野茶碗

抽象表現的な鉄絵、力強い形状、独特の高台の造形などとともに嶺男作品の特徴を感じることができる。

作品の変遷

作家活動は、復員後の1947年から大病に倒れる1978年までの実質30年余りといえます。

手がけた技法は幅広く、先に挙げた各種技法のほか、中国陶磁由来の青瓷や天目、三島や粉引などの朝鮮系の陶技、さらには唐津、伊賀、備前におよび、それぞれの技法で代表作を残しています。

多技多彩な岡部嶺男の陶芸ですが、作品の変遷を敢えて3つの作風に代表させて大概します。

Ⅰ. 縄文織部による作家デビュー

縄文織部は、日展に在籍した1950年から1956年の時期を代表する造形です。縄文時代の生命力と桃山時代の活力に現代の感性を融合させた意欲的な作風で、発表当時から高い評価を受けました。1954 年第 10 回日展で北斗賞を受賞し、翌 1955 年には第 1 回日本陶磁協会賞を受賞(その後辞退)し ています。

Ⅱ.「永仁の壷」が制作のきっかけとなった灰釉瓶子の連作

1960年5月、前年に重要文化財に指定された「永仁銘の瓶子」について、自身の理解者であり文化財の審議官であった陶磁研究の第一人者小山冨士夫に、壷の母体を作り焼いたのは自分であると告白します(戦前につくったも のが知らないうちに鎌倉時代の作として世に出ていたのです)。 発言の責任をとるために、岡部嶺男は永仁銘の瓶子と同じ技法で灰 釉の瓶子を制作します。春に患った肺結核のために万全な体調ではありませんでしたが、制作は3年がかりの連作となり、30数本の瓶子がつくられました。 瓶子の連作は、すぐに独自の造形へと変遷します。形状がダイ ナミックになり、激しい窯変や器胎の割れなど、土と釉薬と火による抽象表現の様相を呈し、岡部嶺男の感性が解放された造形となっ ています。

Ⅲ.豊饒の作陶、そして青瓷へ

瓶子の集中的な制作により、土と釉薬と火の精髄を究めたかのように、灰釉系の技法に独自性が増し、「古瀬戸」と称される灰釉、 鉄釉、飴釉、織部、志野、黄瀬戸などの代表作が 1968年頃にかけ て制作されました。また、灰釉の研究は青瓷の創出へといたり、 1962年12月の窯で青瓷の焼成が完成します。1965 年には失透性の貫入のない淡いブルーの粉青瓷がつくられ、その後、粉青二重貫入、米色瓷、米色二重貫入と、短期間のうちにさまざまな釉調の青瓷が1974年にかけて開発されました。 躍動的な造形から一転、青瓷は左右対称の静かな造形です。土と釉の材質美を追求し、技術とのせめぎ合いからくる青瓷の緊張感は、躍動感と相通じる作家のエネルギーを感じさせます。

岡部嶺男の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.岡部嶺男の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.岡部嶺男の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.岡部嶺男の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.岡部嶺男の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

岡部嶺男 略歴

大正8年

(1919)年10月3日、愛知県瀬戸市に陶芸家加藤唐九郎の長男として生まれます。

昭和12年

1937年愛知県立瀬戸窯業学校を卒業。名古屋市守山区の父の陶房で制作を続け、戦後の同27年第8回日展に「志野扁壷」で初入選。

昭和29年

第10回日展に「青織部壷」を出品して北斗賞を受賞します。

昭和33年

日本伝統工芸展に出品します。

昭和34年

第6回同展で奨励賞。

昭和37年

プラハ第3回国際陶芸展でグランプリ銀賞を受賞しました。

昭和35年

国の重要文化財に指定された永仁の壷が加藤唐九郎による偽作であったとする「永仁の壷事件」が起こり、加藤唐九郎、加藤嶺男の父子間で双方とも自作であると主張して話題となった。この事件により旧姓の加藤から妻方の岡部姓へ改姓します。

昭和38年

日本工芸会を退会して無所属となり、それ以後は個展等で作品の発表を行った。古典的な技術を高度に駆使し、現代的な感覚をいかした独自のフォルムを生み出しました。

平成2年

青瓷、織部などを得意とし、「嶺男青磁」と言われる独自の作風で知られた陶芸家岡部嶺男は、9月4日午後6時3分、呼吸不全のため名古屋市の名古屋第二赤十字病院で死去した。享年70。

岡部嶺男の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.岡部嶺男の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

岡部嶺男 査定価格におけるポイント

岡部嶺男の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

岡部嶺男先生の作品は、青磁の作品に高値の査定価格がつきます。

50万円から300万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

岡部嶺男の作品は力強い瓶子の作品が評価されます。

織部、志野、黄瀬戸などの作品が高値で取引されます。

岡部嶺男展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

岡部嶺男先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ岡部嶺男の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月16日

山田光の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の山田光の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

山田光の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、山田光の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

山田光の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の山田光のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた山田光の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の山田光の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

山田光は陶芸家山田喆(てつ)の長男として1923年12月23日東京で生まれました。(1924年1月7日岐阜市生まれとして入籍) 1943年岐阜中学校卒業後、京都の父のもとで京都高等工芸学校(現在の京都工芸繊維大学)窯業科に入学します。

1945年に卒業し創作活動に入ります。1946年に第1回日展に入選、1948年京展市長賞、新匠展新匠賞を受賞。この間、「青年作陶家集団」の結成に参加し、1948年に同集団解散後、八木一夫、鈴木治らと「走泥社」を結成します。戦後日本の陶芸において指導的役割を果たしまいた。

山田光 二つの塔 1959年

山田光は初め中国宋代磁州窯の美に共感を寄せていたが、1950年の八木一夫、鈴木治との会談の後、古陶磁の美の規範に決別を告げ、轆轤成形による壺という形式を解体していきます。まず、円錐や円筒で構成した壺の曲面を切ることによって平面を見出し、次には平面による立体構成へ、1955年には壺の口を塞ぎ完全に実用性を否定したオブジェへと至ります。

1964年に、イメージが先行する制作から一転、自身の体質と一体化した陶芸手法に沿った制作に立ち帰ります。その結果、内に空間を孕む極めて薄い焼き締めの陶面による特異な陶の造形-「塔」「陶壁」等と題される作品群が生まれた。以後、70年代はタタラによる「陶面」、1980年代は黒陶の「スクリーン」、1990年代は銀泥の作品による多様な展開へと、山田光独自の無機的な陶の風景はダイナミックな変容を遂げた。

山田光の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.山田光の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.山田光の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.山田光の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.山田光の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

山田光 略歴

1923年

大正12年12月23日、東京府豊多摩郡杉並町阿佐ヶ谷に生まれるが、関東大震災の混乱を避けるため、一家で岐阜県岐阜市大江町にあった母てつの実家に帰郷、翌年1月7日同地に生まれたとして届出されました。

1945年

昭和20年京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)窯業科卒業。この年、父喆(徹秀)とともに八木一艸宅を訪ね、八木一夫に会います。

1946年

「青年作陶家集団」結成に参加。第1回日展、第2回京展に入選。

1948年

京展賞および新匠賞を受賞。同年、「青年作陶家集団」を解散し、同年7月、叶哲夫、鈴木治、松井美介、八木一夫とともに前衛陶芸家集団走泥社を結成します。戦後やきもののあり方を模索していた陶芸の世界に、オブジェという用途性をもたない新たな造形としての道を切り拓きました。オブジェ制作の初期には、轆轤でひいた壺の側面を切ってタタラを貼り付ける、花器をその用をなさないほどに口を狭める、あるいは口を塞ぐなど、器形に立ち向かうかのような試みを重ねました。

1955年

鈴木治との二人展(東京新橋・美松書房画廊)では当時の制作を語る上で重要な作品が発表された。

1950年代後半には形体分割によるキュビスム的志向を示しました。

1960年

後の山田光に特徴的な板状または帯状の陶板があらわれ、オリベや伊羅保などの釉薬や焼き締めといった表面への試行を続けながら、同時に土はより薄く少なくなり、素材がもつ力の限界に挑むような形体が現われた。

1961年

日本陶磁協会賞受賞。またプラハ国際陶芸展(62年)やファエンツァ国際陶芸展(72年)など海外展への参加も少なくない。一方で、1962年、八木とともに「門工房」を設立し、本格的にクラフトを手がけた。

1979年

9月大阪芸術大学教授に就任し(~94年)、この頃から黒陶による制作をはじめる。

1987年

パラジウムの銀泥製作

1994年

(平成6)年の個展ではパイプ状の形体も取り入れた作品を発表し、飄々としつつも理知的な山田独自の制作に透明感を増したさらなる境地を開いた。

1995年

京都市文化功労者、第36回日本陶磁協会賞金賞受賞。

1998年

京都美術文化賞受賞。1999~2000年「陶の標―山田光」展(伊丹市立美術館、岐阜県美術館、目黒区美術館)。日本クラフトデザイン協会名誉会員。

2001年

陶芸家の山田光は11月29日午後5時58分、肺炎のため京都市左京区の病院で死去した。享年77。

山田光の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.山田光の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

山田光 査定価格におけるポイント

山田光の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

山田光先生の作品は、オブジェの作品に高値の査定価格がつきます。

30万円から150万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

山田光の作品は抽象的な作品が評価されます。

高額作品と価格が低くなってします作品の開きがあります。

山田光展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

山田光先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ山田光の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月15日

鈴木治の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の鈴木治の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

鈴木治の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、鈴木治の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

鈴木治の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の鈴木治のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた鈴木治の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の鈴木治の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

鈴木治(すずきおさむ)1926年〜2001年は、戦後の日本陶芸界を牽引した陶芸家です。千家十職 の永樂工房 で轆轤 職人をしていた父の鈴木宇源治 (うげんじ) の三男として京都の五条坂に生まれます。早くから父親に轆轤の手ほどきを受けました。復員後、創作陶芸の新しい造形表現を目指し、1948年には八木一夫 や山田光らとともに前衛陶芸家集団、走泥社を結成しました。器としての用途を持たず、純粋に立体造形としての芸術性を求めた彼らの作品は、人々に驚きをもって迎えられて「オブジェ焼」と呼ばれました。

鈴木治 泥像 1965年

一方で、鈴木治の陶芸は、日常的な意味や用途が取り去られたときに現れる事物の物体的な側面を言う「オブジェ」ではなく、あくまでも土と火による表現としての陶の「かたち」に重点が置かれていました。その鈴木治の作陶理念や陶芸そのものに対する思想は、「泥像 」や「泥象」という作品名にあらわれています。

鈴木治 馬 1977年

主に赤い化粧土を施した焼締めと、みずみずしい色合いの青白磁 の二つの技法によって制作された鈴木治の陶芸作品には、馬や鳥などの様々な動物や、風や雲など自然現象のイメージから生み出された穏やかな「かたち」が、鋭い造形感覚で力強く表現されています。そして観る者の抱くイメージが互いに呼応する鈴木治の独創世界は、文学的要素を強めながら年々いっそうの深まりをみせました。いずれの手法も、鈴木治の表現には欠かせないもので、どの作品も鋭い感性を秘めながら、詩情あふれる独自の世界をみせ、世界的にも高く評価されている。

鈴木治の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.鈴木治の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.鈴木治の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.鈴木治の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.鈴木治の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

鈴木治 略歴

1926年

(大正15)年11月15日、京都市生まれ。生家のあった五条坂界隈は清水焼の中心地であり、父鈴木宇源治は永楽善五郎工房の轆轤職人であった。

1943年

(昭和18)年京都市立第二工業学校窯業科卒業。

1946年

中島清を中心に、京都の若手陶芸家が集まって結成された青年作陶家集団に参加。

1947年

日展初入選。48年青年作陶家集団は第3回展をもって解散し、八木一夫、山田光らとともに走泥社を結成する。

1950年

現代日本陶芸展(パリ)に出品。

1952年

第1回現代日本陶芸展で受賞。

1954年

第1回朝日新人展に、器の口を閉じた「作品」を出品する。用途をもたない、器の口を閉じた陶芸作品の出現は、陶芸の分野においては画期的な出来事であった。

1960年

日本陶磁協会賞受賞。

1962年

第3回国際陶芸展(プラハ)に「織部釉方壷」を出品し、金賞受賞。

1963年

現代日本陶芸の展望展(国立近代美術館京都分館開館記念展)に「土偶」、翌64年現代国際陶芸展(国立近代美術館、東京)に「フタツの箱」を出品、いずれも白化粧の上に幾何学的な文様や記号をあらわした作品である。

1965年

個展以後は自らの作品を「泥像」と呼び、この頃から、信楽の土を主とした胎土の上に、赤化粧を施し、部分的にや灰をかけた焼き締め風の作品を制作する。

1967年

個展に「馬」を出品、馬は鈴木にとって重要なモチーフであり、その後もしばしば馬を題材とした作品を制作すします。

1970年

ヴァロリス国際陶芸ビエンナーレ展(フランス)に「ふり返る馬」を出品し、金賞を受賞。

1971年

走泥社東京展で青白磁(影青)の作品を出品、同年の個展で青白磁の「縞の立像」を出品。同年ファンツア国際陶芸展(イタリア)に「四角なとり」を出品、貿易大臣賞を受賞。79年京都市立芸術大学美術学部教授となります。

1982年

個展に「雲」の連作を出品。

1983年

個展から、自らの作品に「泥象」という言葉を使いはじめる。「泥象」とは泥のかたちの意であり、人や動物だけでなく、雲や風や太陽といった自然現象をモチーフに制作を行う鈴木の造語である。同年、第7回日本陶芸展に「山の上にかかる雲」を出品、日本陶芸展賞を受賞。

1984年

1983年度日本陶磁協会金賞、第一回藤原啓記念賞を受賞。

1985年

毎日芸術賞を受賞。同年、伊勢丹美術館(東京)にて回顧展「泥象を拓く 鈴木治陶磁展」(大阪、岡山を巡回)が開催されます。

1987年

第五回京都府文化賞功労賞を受賞。同年、個展に「掌上泥象百種」、「掌上泥象三十八景」を出品。88年個展に、穴窯で制作した「穴窯泥象」を出品。

1989年

平成元年「鈴木治展」(京都府立文化会館)が開催されます。

1990年

京都市立芸術大学美術学部長となります。

1992年

京都市立芸術大学を退官、名誉教授となります。

1993年

京都市文化功労者となります。

1994年

紫綬褒章受章、第7回京都美術文化賞を受賞。

1998年

第30回日本芸術大賞を受賞。同年、50周年記念’98走泥社京都展をもって走泥社は解散。同年、個展に「木」の連作を出品。

1999年

第69回朝日賞、第17回京都府文化賞特別功労賞を受賞。同年、東京国立近代美術館工芸館にて回顧展「鈴木治の陶芸」展が開催される(福島、京都、広島、倉敷を巡回)。走泥社の創立メンバーであり、革新的陶芸の旗手として戦後を通じて日本の陶芸界の第一線で活動を続けた鈴木治は、馬や鳥、雲や太陽などをモチーフにした抽象的フォルムの詩情あふれる作品で高く評価される。『鈴木治陶芸作品集』(講談社 1982年)。

2001年

陶芸家で、戦後の日本の陶芸界をリードした走泥社の創立メンバーであり、京都市立芸術大学名誉教授の鈴木治は、4月9日午後1時10分、食道がんのため死去した。享年74。

鈴木治の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.鈴木治の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

鈴木治 査定価格におけるポイント

鈴木治の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

鈴木治先生の作品は、オブジェの作品に高値の査定価格がつきます。

30万円から150万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

鈴木治の作品は赤い化粧土を施した焼締めの作品が評価されます。

干支のオブジェ作品が多くに取引されております。

高額作品と価格が低くなってします作品の開きがあります。

鈴木治展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

鈴木治先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ鈴木治の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)