2024年12月28日

杉本貞光の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の杉本貞光の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

杉本貞光の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、杉本貞光の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

杉本貞光の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の杉本貞光のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた杉本貞光の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の杉本貞光の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

「長次郎風黒茶碗」、「光悦風赤茶碗」、「高麗の井戸茶碗」、「織部茶碗」、「信楽焼の蹲」杉本貞光の陶芸作品には格調の高い作品がずらりと並び、見る人を圧倒します。

陶芸作家として間もなく半世紀がたち、一貫して求め続けてきたのは「時も人も超えた、わびさびの世界」。杉本貞光の陶芸作品への姿勢はけして入賞を求めるためではなく、茶道に適した焼き物作りの志の高い陶芸作品です。その背景には、京都の大徳寺の立花大亀老師との出会いがありました。

33歳のとき、杉本貞光は信楽の古い壷に魅了され、陶芸の世界に足を踏み入れました。当時は列島改造ブームの真っ最中で、建設ラッシュのためビルの内装や外装のレリーフ制作などの仕事に追われていました。

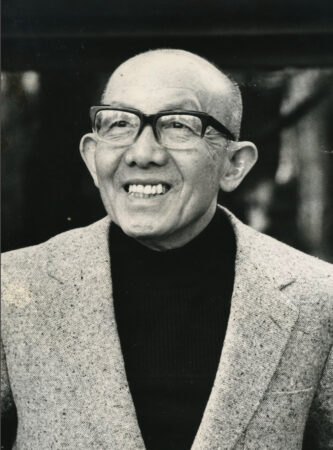

杉本貞光 本人

39歳のとき、「面白い坊さんがいる」と知人に紹介され、京都の大徳寺の立花大亀老師を訪ねました。そして大亀老師に言われました。

「美術館でたくさんの国宝や重要文化財を見ているだろう? あれをどう思う?“侘び寂び” の思想から生まれた美術品はたくさんあるだろう」

千利休などが活躍した時代の美意識である「侘び寂び」は、徹底的に無駄を省いた究極の美です。季節でいえば秋、一日でいえば夕暮れだろうか?

「桃山時代に返りなさい」

大亀老師に言われたこの一言で、目からうろこが落ちた杉本貞光は、目指すのは「侘び寂びの世界」だと決心しました。そのときからレリーフ制作をきっぱりやめ、民芸風の作陶や現代陶芸からも手を引きました。

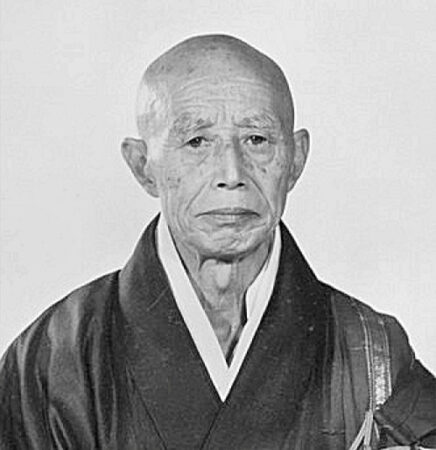

立花大亀 本人

「地味で渋く、汚らしいのが侘び寂びではありません。粋で品がよく、おおらかで柔らかい。これがわびさびです」と杉本貞光は言う。

立花大亀老師への師事を願い出た杉本貞光は、老師から条件を二つ出された。

「作家活動をやめること」

「愚痴と弁解は言わないこと」

作家活動は己の個性を追究するもので、目標は展覧会で賞を取ることとは、侘び寂びとはかけ離れた世界です。

確かに審査員はその道に詳しい。しかし、それはたった1人の目に過ぎない。何百年も時代を経て来た名品は、数え切れない人の目にさらされ、時代の変化に耐えて評価されてきています。

つまり、『仏の目で選ばれているに近い』。審査員の目よりも仏の目、己の個性よりも普遍的な美、それが侘び寂びの世界だと大亀老師に教えられました。

一言で侘び寂びと言っても「利休の黒茶碗」や「高麗の井戸茶碗」などさまざまな作風があります。一体どれを目指せばいいのか杉本貞光は迷いました。大亀老師の答えは「全部やりなさい」でした。

杉本貞光 黒楽茶碗

赤は光悦写、黒は長次郎写を製作されます。赤に遅れること2年、1990年に貞光は黒楽を発表しました。

以来、あらゆる名品を見るように努め、そこから学び、それに迫るよう努力しました。むしろ迫る努力というより「超える努力」というべきかも知れない。

杉本貞光 志野茶碗

苦労したのは「土探し」。志野焼の「もぐさ土」と出合うまでには10年以上かかったといいます。納得のいく土を探し出し、土に聴く。

「上手に作りたい、自分を表現したい」

という邪念を捨て、土の持つ個性を引き出すことに全身全霊を注ぐのだという。

「侘び寂びの美に気が付いても、それが表現できるかどうかは、また別です。杉本貞光にとっても永遠のテーマです」

寺垣外窯は立花大亀老師が命名

垣外(かいと)とは、垣の外や、屋敷・村落の囲いの外を意味する語です。この語は、近世の大坂では乞食の意味でも使われ、転じて、江戸時代の大坂の4箇所(天王寺、鳶田、道頓堀、天満)に存在した非人村も垣外と呼ばれました。

なんと、お坊さんが付ける名前は遠慮した名前ですね。

関西地方の被差別民の大半は穢多系であったため、これらは特異な存在であり、歴史研究の大きなテーマになっている。このうち、天王寺のものだけが中世に成立したもので、それ以外は江戸時代になってから成立した事が分かっています。

杉本貞光の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.杉本貞光の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.杉本貞光の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.杉本貞光の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.杉本貞光の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

杉本貞光 略歴

1935年

東京に生まれる

1968年

信楽山中に穴窯築窯。茶陶信楽制作開始

1974年

大徳寺立花大亀老師よりご教導を受け今日に至る 沖縄海洋博にレリーフ制作(レリーフ活動終了) 茶陶伊賀の研究制作を開始

1979年

大徳寺如意庵にて個展 裏千家にて個展 長次郎風の黒茶碗、光悦風の赤茶碗の研究制作を開始 高麗物、井戸、粉引の研究制作を開始 茶陶伊賀の制作発表

1988年

香雪美術館にて信楽展出品

1991年

NY・ロックフェラーセンター・ギャラリーゼロにてアメリカ初個展 1992年 吉兆・湯木美術館(大阪)に作品が収蔵

1933年

ミュンヘン・ギャラリー フレッド ハーンスタジオにてドイツ初個展

1994年

エール大学美術館(アメリカ)に作品が収蔵 自然灰釉による彫塑の制作発表 施釉による彫塑の制作発表 光悦風白茶碗の制作発表 古信楽土発見、研究制作発表

2002年

京都・建仁寺晋山記念として井戸茶碗を納める 台湾台北佛光縁美術館にて「中・日・韓国際陶藝生活藝術展」招待出品 韓国利川(イチョン)世界陶磁センターにて「2002国際陶磁ワークショップ」招待出品

2003年

韓国霊岩陶器センターにて韓日陶芸展招待出品。作品が収蔵 東京都庭園美術館にて「現代日本の陶芸・受容と発信」に出品

2005年

滋賀県立陶芸の森陶芸館に作品が収蔵 渋紙手、高麗黒、青磁、制作完成

2006年

伊賀焼専用の穴窯築窯

2007年

志野、織部、制作完成

2008年

クラーク日本美術・文化研究センター館(アメリカ)に作品が収蔵

2010年

蕎麦、伊羅保、制作完成

2011年

野村美術館にて展覧会

2012年

ロサンゼルス・カウンティ美術館日本館(アメリカ)にて作品展示 フランクロイド・ギャラリーにて個展

2013年

猿投、黄瀬戸、制作完成 野村美術館(京都)にて個展

2014年

臨済宗建仁寺派管長小堀泰厳猊下より、戒名・玄覚貞光をいただく

2015年

横浜高島屋で「杉本貞光傘寿横浜展」を開催

2017年

大阪高島屋で「杉本玄覚貞光侘び寂展」を開催

杉本玄覚貞光 井戸茶碗

2014年4月、杉本貞光は戒師・小堀泰巖猊下(臨済宗建仁寺派管長)より玄覚貞光という戒名を いただきました。

「今後もより一層侘び寂の思想を深めるべく、精進を重ねていく所存でおります。」

杉本貞光の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.杉本貞光の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます

杉本貞光 査定価格におけるポイント

杉本貞光の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

杉本貞光先生の作品は信楽の花入水指の作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から10万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

杉本貞光の作品は黒楽茶碗、赤楽茶碗、井戸茶碗の作品が評価されます。

寺垣外窯の箱書きサインの作品が高値が期待できます。

杉本貞光展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

杉本貞光先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ杉本貞光の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月27日

鈴木五郎の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の鈴木五郎の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

鈴木五郎の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、鈴木五郎の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

鈴木五郎の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の鈴木五郎のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた鈴木五郎の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の鈴木五郎の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

鈴木五郎 本人

鈴木五郎さんの事がわかりやすかったので、陶芸家の西岡悠さんの言葉を引用します。

「鈴木五郎さんから積極的に何かを教えてくれるということはないんです。ただ、入門するときに、他人より何かひとつずば抜けたものを身につければ武器になるから、この世界で戦っていける、自分はろくろを武器にしてきたから、ここにいる間はろくろの勉強をするのがいいだろう、といわれました。それで、窯の仕事が終わったら、毎日二時間ろくろの練習をしなさい、と。窯にいる三年間はそれを実践して、とてもためになりました。 あと、日曜日は休みだったんですが、山で掘ってきた土を月曜日に鈴木五郎さんにみてもらって、これはああすれば使える、こうしたほうがいいんじゃないか、といろいろアドバイスをもらったのも大きかったです。その経験が天然原料を使って作陶するのに何よりの勉強になりました。五郎さんのところには、若い頃から掘ってきた土がそれこそ倉庫幾つ分もあるんです。たぶん、美濃、瀬戸では入ったことのない山がないくらいじゃないですかね。だから、その意味では、僕の学びたいことが五郎さんのところにはすべてあったんですね。」

型にはまらない独創的な作品を生み出す陶芸家の鈴木五郎は、16歳で作陶をはじめました。

鈴木五郎は若くして頭角を現します。28歳で訪れたアメリカではアートとしての陶芸にふれます。

その後、伝統ある桃山時代の古陶磁器を追求しながらも単なる模倣とはせず、自由な感覚の作品を生み出す姿勢をもち、独創性あふれる技法を生み出し続けました。

限界に挑むかのように作られた巨大な土瓶や壺などからは、土を知りつくす鈴木五郎のこだわりと確かな轆轤の技、土とともに楽しもうという遊び心を作品から見ることができます。

鈴木五郎の独特の織部焼を紹介します。

鈴木五郎 ロスオリベ茶碗

オリベ 伝統と革新

鈴木五郎の代表的かつ独創的な作品が、1993 年に手がけ始めた「ロスオリベ」は、これまでとは異なる作者独自の織部焼です。 本作は「古田織部がもし飛行機で外国に行 ったら何をつくるか?」という自由な発想のもと制作されており、黒・紫・青・朱・黄・ 緑・ピンクの顔料を使ったポップな色彩と形状が特徴の陶器です。胴部には二箇所の窓に烏、ストラあいぷの線がモダンに描かれています。

五利部の紹介

鈴木五郎 五利部1

黄瀬戸の部分

鈴木五郎 五利部2

青織部の部分

鈴木五郎 五利部3

黒織部の部分

鈴木五郎 五利部4

赤織部の部分

上記の「五利部」とは 古希を超えてなお作陶の高みに挑み続けて、現代の織部と畏敬されております鈴木五郎の作品です。

「五利部」とは鈴木五郎の「五」 千利休の「利」、古田織部の「部」から命名したものでもちろん五郎さんの造語だが 一つの器の中に、志野、黄瀬戸、織部のほか 鳴海オリベ、鉄絵オリベ、天然呉須、青瓷など 釉薬・焼成方法までも異なる技法を同時に用いた 唯一無ニの作品シリーズ 複数の技法によって 千利休や古田織部が謳った美にオマージュを捧げて現代の陶芸界に一石を投じる鈴木五郎のオリジナル作品です。

鈴木五郎の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.鈴木五郎の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.鈴木五郎の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.鈴木五郎の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.鈴木五郎の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

鈴木五郎 略歴

1941年

愛知県豊田市に生まれる。

1957年

瀬戸にある愛知県窯業公共職業補導所に入所、作陶を始める。

1962年

日展入選。

1963年

アジア陶芸展出品。 朝日陶芸展静岡県知事賞受賞。

1964年

第50回記念光風会展入選。

1966年

朝日陶芸展最高賞受賞。

1968年

朝日陶芸展優秀賞受賞。

1969年

アメリカ陶芸視察 ロサンゼルスにて個展。

1971年

第3回中日国際陶芸展奨励賞受賞。瀬戸にて独立。

1975年

朝日陶芸展‘75賞受賞。 ロードアイランド美術大学へ招聘される。

1978年

愛知県豊田市に移転、薪窯。

1982年

クランブルック大学院(アメリカ)へ招聘される。

1992年

個展 東京・大阪・京都・横浜 以後国内外個展多数。

2000年

「五郎の宇宙展」 日本経済新聞社主催。

2001年

世界陶磁器EXPO2001韓国 招待出品。 日本陶磁協会賞受賞。

2002年

東京銀座にて日本陶磁協会賞記念展を開催。

2004年

国際美術村アートサロンにて「国際作家三人展」。

2005年

国際美術村アートサロンにて「鈴木五郎 茶陶の世界展」。

2007年

ギャラリー五郎主催・銀座にて「鈴木五郎志野繚乱」。

2009年

髙島屋四店舗において個展同時開催 「東京:黄瀬戸、横浜:呼継、名古屋:織部、大阪:志野」

2015 年

「鈴木五郎-土に生きる 土に遊ぶ-」 (メナード美術館)

鈴木五郎 黄瀬戸茶碗

古瀬戸の流れをくむ淡黄色に発色した灰釉が見事に出ている作品です。黄瀬戸特有の黄色が温かみを感じさせ、決して華やかではないが、日本人の侘び寂びの良さを感じさせる味わいのある茶碗です。鈴木五郎は黄瀬戸の人気もありますので高額査定をさせていただきます。

鈴木五郎の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.鈴木五郎の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

鈴木五郎 査定価格におけるポイント

鈴木五郎の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

鈴木五郎先生の作品は、黄瀬戸、志野の作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から15万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

鈴木五郎の作品は五利部の作品が評価されます。

ロス織部の作品が高値が期待できます。

鈴木五郎展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

鈴木五郎先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ鈴木五郎の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月26日

東山魁夷の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

所蔵の東山魁夷の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

東山魁夷の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、東山魁夷の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

東山魁夷の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の東山魁夷のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた東山魁夷の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の東山魁夷の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

東山魁夷 本人

明治41年、横浜に生まれた東山魁夷は、東京美術学校を卒業してからドイツ留学します。その後、太平洋戦争への応召、肉親の相次ぐ死といった試練に見舞われるが、そうした苦難のなかから風景の美しさに開眼していきます。

戦後はおもに日展を舞台に活躍しました。自然と真摯に向き合い、思索を重ねながらつくりあげられた岩絵具で描く日本画の芸術世界は、日本人の自然観や心情までも反映した普遍性を有するものとして高く評価されています。

東山魁夷 白馬の森

天国から来たのか、白馬は神秘的で妖精のようである。

白い馬は心の祈り

私は風景の中に人物や動物を描き入れた作品は殆ど無いと言ってよい位でしたが、不思議なことに、昭和四十七年の主な展覧会に発表した作品には、白い馬が小さく見えているのです。 この絵もその中の一つですが、その年の日展に出品した大作であります。 ここに描かれた白い馬も、森の木立ちも、現実なものではなく、私の空想から生まれたものです。 さて、この馬は何を表しているのかと、時々、人から聞かれたことがあります。 私は「白い馬は私の心の祈りです」と答えるだけで、見る人の想像にまかせてきました。 あなたは、どのように感じられるでしょうか。

「東山魁夷館所蔵作品集Ⅰ/信濃新聞社」

東山魁夷の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.東山魁夷の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.東山魁夷の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.東山魁夷の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.東山魁夷の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります。

東山魁夷 略歴

1908年

明治41年7月8日、横浜に生まれる。本名新吉。

1911年

父が船具商鈴木商店横浜支店長を退職し、神戸に移住したのに伴い転居。兵庫県立第二神戸中学校を卒業。

1926年

(大正15)年東京美術学校日本画科に入学。小堀鞆音、川合玉堂、結城素明らに師事します。同級生には橋本明治、加藤栄三、山田申吾らがいます。

1929年

在学中、昭和4年第10回帝展に「山国の秋」で初入選。翌年第11回帝展に「夏日」で入選し、以後、官展に出品を続けます。在学中、実家のあった神戸に隠棲していた村上華岳の人と作品に惹かれます。

1931年

東京美術学校日本画科を卒業して同研究科に進学。この頃からドイツ留学を志し、翌年からドイツ語を学びます。

1933年

東京美術学校研究科を修了し、同年秋よりベルリンに滞在します。

1934年

ベルリン大学哲学科美術史部に入学し、ドイツ・イタリア中世からルネサンスの美術史およびキュンメル博士による日本美術史の講座を聴講する。35年、父危篤の報を受け、1年間残っている留学を断念して帰国します。

1936年

帝展に出品するが落選。同年の第1回新文展に「高原秋色」で入選し、以後同展に出品を続ける。39年第1回日本画院展に「冬日(三部作)」を出品して日本画院賞第一席を受賞。

194年、1941年と同展で3年連続同賞を受賞します。

1940年

11月日本画家川崎小虎の長女すみと結婚します。

1943年

北京にいる友人の勧めにより奉天、承徳を経て北京へ旅行し、京城を経由して帰国します。

1944年

から1945年まで山梨県、岐阜県、長野県などに疎開します。

1945年

末から千葉県市川市に居を定めます。

1946年

第1回日展に出品するが落選し、同年の第2回日展に「水辺放牧」で入選を果たします。

1947年

第2回日展に「残照」を出品して特選となります。この作品の制作を契機として風景画に専念することを決意します。

1950年

第6回日展に出品した「道」により、画壇における地位を確立するとともに、社会的知名度も高まりました。

1955年第11回日展に「光昏」を出品し、この作品により翌年第12回日本芸術院賞を受賞します。

1959年

宮内庁から東宮御所の壁画制作を依頼され翌年「日月四季図」が完成します。

1962年

4月から7月にかけてデンマーク、スウェーデン、ノルウェ一、フィンランドを写生旅行し、北欧の風景に自己の根源に響き合うものを見出す。

1963年

杉山寧、高山辰雄、西山英雄、山本丘人とともに五山会を設立します。

1965年

日本芸術院会員となる。

1968年

皇居新宮殿の大壁画「朝明けの潮」を完成。翌年この制作と東山魁夷展の業績により第10回毎日芸術大賞を受賞し、この受賞を記念して「東山魁夷展」(毎日新聞社主催、大丸神戸店、大丸大阪店)が開催されます。同年春から秋にかけてドイツ、オース卜リアを旅行。同年11月文化勲章を受章し、また、文化功労者として顕彰されます。

1971年

唐招提寺障壁画制作を受諾し、唐招提寺と鑑真についての研究を始め、山と海を主題に選んで「山雲」「涛声」1975年に完成します。

1975年

唐招提寺障壁画習作展をパリ吉井画廊、ドイツ・ケルン日本文化開館で開催のため渡欧します。

1976年

中国を訪れ、北京、西安、南京、桂州などを歴訪する。この旅以降、水墨表現が試みられ、その成果が青を基調とする彩色画にも認められるようになる。1970年代後半からは、大規模な展覧会を相次ぎ開催します。

1978年

千葉県立美術館で「東山魁夷展」

1979年

東ベルリン国立美術館およびライプチヒ造形美術館で東山魁夷展開催。

1981年

東京国立近代美術館で「東山魁夷展」

1983年

西ドイツのミュンヘン・フェルカークンデ美術館、デュッセルドルフ・クンストハレ美術館、ブレーメン・ユーバーゼー美術館を東山魁夷展が巡回。

1988年

代表作80点による「東山魁夷展」が京都市美術館、名古屋市美術館、兵庫県立近代美術館を巡回します。

1989年

平成元年西ベルリン、ハンブルグ、ウィーンで東山魁夷展が開催します。

1993年

「東山魁夷―青の世界―展」が北海道立近代美術館、名古屋松坂屋美術館、姫路市立美術館で開催され、年譜、文献目録は同展図録に詳しい。その画業は、初期から人のいない風景画を中心に展開され、対象の再現描写を離れて、画面を独立した平面として形や色彩で構成し、心象を表現する姿勢に貫かれていた。学生時代から写生に訪れた長野県に自作、画集など約650点を寄贈します。

1990年

長野市城山公園に長野県信濃美術館東山魁夷館が開館した。文章もよくし、著書に『東山魁夷画文集』全10巻(新潮社1978―1979年)などがあります。

1999年

日本芸術院会員、文化勲章受章者日本画家東山魁夷は、5月6日午後8時、老衰のため東京都中央区の聖路加国際病院で死去した。享年90。

東山魁夷 夕星 絶筆 1999年

夢の中の風景画は、どこかにありそうでどこにもない風景を作り上げた。

これは何処の風景と云うものではない。そして誰も知らない場所で、実は私も行った ことが無い。つまり私が夢の中で見た風景である。 私は今迄ずいぶん多くの国々を旅し、写生をしてきた。しかし、或る晩に見た夢の中の、この風景がなぜか忘れられない。たぶん、もう旅に出ることは無理な我が身に は、ここが最後の憩いの場になるのではとの感を胸に秘めながら筆を進めている。

「東山魁夷未発表原稿」

東山魁夷の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.東山魁夷の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

東山魁夷 査定価格におけるポイント

東山魁夷の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

東山魁夷先生の作品は、風景の作品は小さくても高値の査定価格がつきます。

500万円から2000万円ぐらいの買取相場です。版画は5万から100万が相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

東山魁夷の作品は晩年の作品が評価されます。

魁夷のサインが入ってる画に高値で取引されます。白馬があると高値です。

東山魁夷展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

東山魁夷先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ東山魁夷の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月26日

横山操の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

所蔵の横山操の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

横山操の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、横山操の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

横山操の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の横山操のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた東山魁夷の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の横山操の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

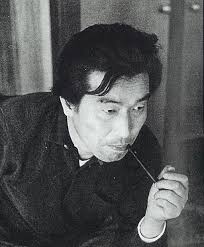

横山操 本人

新潟県燕市(吉田町)に生まれ。横山家の養子になり、幼いころから絵を描くことが好きな少年でした。卒業後、画家を志し14歳で上京します。

川端画学校日本画部の夜間部で絵画の基礎を学びました。

昭和15年9月、第12回青龍展に「渡船場」を初出品して入選します。主宰する川端龍子は、この絵を見て、 「これが君と青龍社をつなぐ渡し舟になるといいね」と声をかけたそうです。

挿絵画家から日本画の大家になった川端龍子を目標にしていた横山操さんはその言葉に大変感動し、日本画への想いを新たにしますが、 12月に軍隊に召集され、本格的に絵を描き始める事はできませんでした。

しかし、従軍・ 捕虜時代も絵を描き続け、復員後はすぐに青龍社に入会、渡船場の絵は確かに二人を繋ぎ続け、 横山操さんは川端龍子のもとでいくつもの傑作を生み出します。

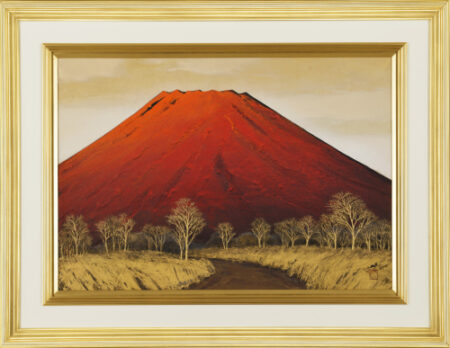

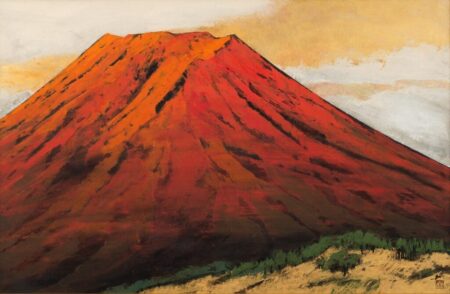

横山操 赤富士 15号

横山操は駆け出しの頃ポスターの仕事に携わります。復員後はネオン会社でデザインの仕事をした経験もあって、独特のデザイン感覚を発揮していました。

「実生活から遊離した富士山なんかに興味はない」

と豪語しつつ、後年「赤富士」の連作に取り組むなど、日本画の装飾的表現への関心も示しました。

横山操の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.横山操の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.横山操の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.横山操の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.横山操の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります。

横山操 渡船場 1940年

横山操 略歴

大正9年

1920年、1月25日新潟県西蒲原郡に生れ、川端画学校日本画科に学美ます。

昭和13年

1938年18歳 この年光風会展に「街裏」(油彩)を出品、初入選します。

昭和14年

1939年19歳、川端画学校日本画部に入学します。

昭和15年

第12回青竜展に「渡船場」が初入選したが、この年応召し、終戦までの5年間中国各地を一兵卒として歩いた。戦後さらに5年間のシベリア抑留生活をつづけます。

昭和20年

1945年25際、この年、終戦と同時にシベリア、カラガンダ、23区第9収容所に抑留され、26番炭坑において石炭採掘に従事します。

昭和25年

シベリアから復員。

昭和26年

青竜展で画生活に戻り、「塔」「熔鉱炉」「炎々桜島」などの大作を発表、「炎々桜島」では青竜賞となった。彼の作品の特色であるブラックを強調した線を、画面に縦横に駆使した激烈な作風は、画壇に一時爆発的ブームを引きおこした。しかし、一方ではこのような傾向に対する批判もまたないわけではなかった。春の青龍展に「カザフスタンの女」を出品。杉田基子と結婚します。

昭和27年

1952年32歳、3月5日、長女彩子生る。4月、春の青龍展に「千住風景」を出品。9月、第24回青龍展に「灯台」を出品。

昭和28年

1953年33歳、4月、春の青龍展に「白壁の家」、「横卧」を出品。「白壁の家」は春展賞を受ける。9月、25周年記念青龍展に「ショーウィンド」、「駅前広場」を出品。「ショーウィンド」は奨励賞を受けます。

昭和29年

1954年34歳、 3月、春の青龍展に「青春」、「熱海月明」を出品。「青春」は春展賞を受ける。8月、第26回青龍展に「変電塔」、「舞妓」を出品。「変電塔」は奨励賞を受ける。社友に推挙される。大井庚申塚のアパートに移転。また、不二ネオン会社社長―故瀬川氏の好意により、会社事務所(鶯谷)の2階を借り大作に着手します。

昭和30年

1955年35歳、3月、春の青龍展に「十文字」を出品、春展賞を受ける。この作品は、東京電力火力発電所にある通称―お化け煙突―の投影をもとに描かれた。8月、第27回青龍展に「対話」を出品、奨励賞を受ける。この年、青龍社新人による小品会―踏青会―に6点出品。また「ブランコ」(スケッチ)を描きます。

昭和32年

1957年37歳、1月、朝日新聞社主催第8回選抜秀作美術展に前記「炎々桜島」を出品。3月、春の青龍展に「時化」「樹」を出品、「時化」は春展賞を受ける。6月、取材のため、北海道旅行。7月、毎日新聞社主催、現代美術10年の傑作展(渋谷東横デパート)に前記「川」を出品。8月、第29回青龍展に「塔」「踏切」を出品。「塔」は奨励賞を受ける。この作品は、上野谷中天王寺の五重塔焼失時に取材され描かれた。11月、朝日新聞社主催今日の新人’57展(日本橋白木屋)に前記「樹」「網―部分―」を出品。この年、踏青会に10点出品。また「時化」(未発表)を描きます。

昭和31年

1956年36歳、1月、第1回個展を銀座松坂屋で開き、「網」、「熔鉱炉」、「架線」、「川」、「木」を出品。2月26日、世田谷区に移転。3月、春の青龍展に「ビルディング」を出品、春展賞を受ける。5月、桜島写生のため旅行。8月、第28回青龍展に、「炎々桜島」を出品、青龍賞を受ける。この賞は社人以外の作品を薦賞する第一賞であり、受賞者は28年間のうち操を含む2名だけである。この年踏青会に8点出品。また「舞妓」を描きます。

昭和37年

青竜社を脱退し、無所属となった。以後、日本の伝統的水墨画の発展に意欲を示し、「瀟湘八景」「越後十景」等の作品がある。昭和46年発病し、半身不随となったが、左手で制作をした「武蔵野風景」などの作品もあります。

昭和32年

1957年37歳、1月に朝日新聞社主催第8回選抜秀作美術展に前記「炎々桜島」を出品。3月、春の青龍展に「時化」「樹」を出品、「時化」は春展賞を受ける。6月、取材のため、北海道旅行。7月、毎日新聞社主催、現代美術10年の傑作展(渋谷東横デパート)に前記「川」を出品。8月、第29回青龍展に「塔」「踏切」を出品。「塔」は奨励賞を受ける。この作品は、上野谷中天王寺の五重塔焼失時に取材され描かれた。11月、朝日新聞社主催今日の新人’57展(日本橋白木屋)に前記「樹」「網―部分―」を出品。この年、踏青会に10点出品。また「時化」(未発表)を描きます。

昭和33年

1958年38歳、1月、第2回個展を銀座松坂屋で開き、「夕張炭鉱」、「昭和新山」、「鉄骨」、「家」、「闇迫る」、「仲仕」、「母子」を出品。同月、第9回選抜秀作美術展に前記「塔」を出品。3月、春の青龍展に。四日市港の所見をもとに描かれた「港」を出品。春展賞を受ける。

5月、毎日新聞社主催第3回現代日本美術展に「犬吠」を出品。受賞候補となる。6月、佐久間ダムへ取材旅行、帰途上高地に立ち寄る。8月、大阪大丸にて個展を開く。9月、第30回青龍展に「ダム」を出品。社人に推挙される。10月、吉祥寺みつぎ画廊で開催の素描展に数点出品。11月、オーストラリア、ニュージーランド巡回日本現代美術展に前記「塔」を出品。この年、坦々会(日本橋白木屋)に「大正池」、「網」を出品。野生派第1回展(日本橋三柳堂画廊)に「野の夕」、「灯台」を出品。

昭和34年

1959年39歳、1月、青々会(日本橋三越)に「雪峡」を出品。同月、第10回選抜秀作美術展に「ダム」を出品。3月、銀座村越画廊主催第1回轟会―横山操、加山又造、石本正三人展―に「朔原」、「大正池」、「夕映桜島」を出品。同月、春の青龍展に「網」を出品。5月、毎日新聞社主催第5回日本国際美術展に「峡」を出品。優秀賞を受ける。6月、みづゑ賞選抜・新しい水彩15人展(銀座松屋)に「網」を出品。みづゑ準賞を受ける。9月、第13回青龍展に「岳」を出品。この作品は妙義山へ登った時の印象をもとに描かれた。同月、双樹洞画廊主催第1回9月会に「岳」を出品。この年孔雀画廊主催第1回百合会展に「茜」、踏青会に「道」を出品。

昭和35年

1960年40歳、1月、第11回選抜秀作美術展に「峡」を出品。3月、春の青龍展に「送電源」を出品。4月、兼素洞にて小品の個展を開き、「水映」、「朝」、「火の山」、「道」、「流星」、「明ける海」、「波涛」、「茜の道」を出品。5月、第4回現代日本美術展に「波涛」を出品。

6月、新潟県大和百貨店にて個展を開き、前記「熔鉱炉」、「炎々桜島」、「昭和新山」「夕張炭鉱」、「闇迫る」、「家」、「川」、「灯台」他小品数点を出品。同月、現代美術の焦点シリーズ第1回展(日本橋白木屋)に大作「富士」を出品。8月、第33回青龍展に「建設」を出品。この作品は黒部第四ダムに取材し描かれた。同月、東洋美術館画廊主催第1回地上会展に「舞妓」を出品。12月、三鷹市に移転。この時、過去を絶ち新しく出発する事こそ真の芸術家の生き方だと考え、これまでの作品の大半を焼却した。この年、国立近代美術館主催日本画の新世代展に前記「熔鉱炉」、「塔」、「朔原」、「山湖」を出品。また「潮来の夕」「MADO(窓)」を描くこの頃「暁富士」を描きます。

昭和36年

1961年41歳 1月、第12回選抜秀作美術展に前記「建設」を出品。3月、春の青龍展に「船渠」を出品。同月、第2回轟会に「富士雷鳴」、「早春」、「夕原」、「灯台」、「波涛富士」を出品。4月29日、取材のため渡米、約40日間滞在、主にカリフォルニアを回る。5月、第6回日本国際美術展に「黒い工場」を出品。8月、第33回青龍展に「グランドキャニオン」を出品。この年、兼素洞にて横山操・福王寺法林新作2人展を開き、―アメリカ5題―「ニューヨークシティー」、「コロラド」、「ブルックリン橋」、「ヨセミテの滝」、「マンハッタン」―を出品。

昭和37年

1962年42歳、1月、第13回選抜秀作美術展に「波涛富士」を出品。3月、青龍展に「金門橋」を出品。同月、第3回轟会に「イーストリヴァーの朝」、「イーストリヴァーの夕」「ウォール街」を出品。5月、第5回現代日本美術展に「ウォール街」を出品。夏、青龍社脱退。社は第34回青龍展に出品予定の超大作「十勝岳」(高さ8尺×横24尺)を縮小するよう要請するが、これを聞き入れず、このことが脱退の直接原因となる。11月、兼素洞主催第1回荒土会に「荒土耕人」、「叢々富士」、「晴日」を出品。第3回地上会展「晴るゝ日」出品。

昭和38年

1963年43歳、1月、脱退後第1回の個展―生まれ故郷越後の山水を主題にして―(2・4-12東京画廊「海」「雪原」他数点を出品。)2月、神戸高島屋にて個展を開き「白梅」、「紅梅」「赤富士」等を出品。3月、第4回轟会に「紅白梅」、「早春」を出品。5月、第7回国際美術展に「雪峡」を出品。6月、屏風絵展(6・14-19松屋)を開き「瀟湘八景」を出品。この頃青梅に別荘を建てる。7月、小品展(7・15-20関西画廊)11月、第2回荒土会に「伊豆富士」、「武蔵野の朝」を出品。小林一哉堂創立五拾周年記念展「伊豆富士」出品。日比谷公会堂緞帳、リッカービルの壁画を完成。

昭和39年

1964年44歳1月、第15回選抜秀作美術展に前記「海」を出品。3月、第5回轟会に「湧雲富士」を出品する。5月、第6回現代日本美術展に「高速四号線」を出品。同月、ニューフジヤホテルの壁画「赤富士」完成。9月、アメリカ及びヨーロッパに旅行。イタリア旅行中シエナのホテルにて心臓発作をおこす。病状回復後帰途に着くが、途中フィリピン・マニラに立ち寄る。11月、第3回荒土会「ヴェニス」、「湖の秋」、「月下富士」出品。「ウォール街」東京国立近代美術館買上となる。また船原ホテル・ヒルトンホテルの壁画完成。

昭和40年

1965年45歳、前年より心臓病のため休養する。3月、第6回轟会「パリ郊外」、「黎明パリ」出品。6月、病後早々太陽展(銀座日動画廊)に「ふるさと」出品。9月、多摩美術大学で日本画科教授として加山又造と共に実技の指導にあたる。11月、第4回荒土会「イタリアの丘」、「祇王寺の秋」出品。

同月、高燿会展(高島屋)「遠きノートルダム」出品。小林一哉堂画廊主催横山操・加藤東一・麻田鷹三人展「黎明」「凱旋門」「晴るゝ日」出品。

昭和41年

1966年46歳、3月、第7回轟会「水の都」、「朱富士」出品。4月10日、川端龍子死去。龍子の死は横山に「おやじを失ったよう」な悲しみを与えた。5月、第7回現代日本美術展に「万里長城」出品。同月青龍社解散。6月、中国旅行。香港―広州―長沙―武漢―九江―廬山―南昌―上海―北京と回る。北京では10日間滞在し、明の13陵、8達嶺、万里長城等で写生をする。8月、村越画廊主催中国の旅草描展に「東陵の丘」、「夕凪の泊船」、「長城万里」、「柳映」、「飛燕」、「九江風景」、「河南山水」、「天壇」、「霽れゆく長江」、「江畔の街」を出品。11月、第5回荒土会「天壇」、「塔のある風景」出品。同月、日本橋高島屋主催加山又造・横山操二人展「茜山水」、「紅白梅図」、「暁富士」、「富嶽」出品。

昭和42年

1967年47歳、3月、毎日新聞社主催現代日本画三人展―横山操・石本正・加山又造―(神戸そごうデパート)前記「瀟湘八景」出品。10月、名古屋松坂屋にて個展を開き「富士」、「茜」、「残雪富士」等を出品。昭和43年(1968) 48 4月、銀座彩壺堂主催水墨「越路十景」展を開く。5月、第8回現代日本美術展「TOKYO」出品。6月、日本橋高島屋主催第1回球琳会日本画展「遠富士」出品。6月~9月 日本経済新聞社主催近代日本画名作展(於レニグラード―エルミタージュ・モスクワプーシキン両美術館)「送電源(32回青龍展)」出品。11月、第6回荒土会「風渡る」、「遠富士」、「冬の山」出品。

同月、春秋会展に「朝霜(水墨)」、「清雪富士」出品。この年横山操・加藤東一・麻田鷹司3人展に「奥入瀬の秋」を出品。文化庁主催大正・昭和名作美術展に出品。また、千葉県民会館の緞帳を制作。

昭和44年

1969年49歳、11月、轟会10周年記念展(日本橋高島屋)に富士八景(「冬富士」など)を出品。同月、第7回荒土会「紅葉富士」、「朱富士」を出品。この年第2回球琳会日本画展に「黎明富士」、彩壺堂主催彩春会に「峠の道」を出品。

昭和45年

1970年50歳、6月、第3回球琳会に「むさし野」を出品。この年青梅の別荘にアトリエを新築。

昭和46年

1971歳51歳、春、第20回5都展に「暮雪」を出品。4月、神奈川県立近代美術館主催戦後美術のクロニクル展に「雪原」を出品。同月29日、脳血栓のため入院。1週間ほど意識不明が続き、右半身不随となる。8月、伊豆のリハビリテーションセンターに入院するが、本人の強い希望により11月3日に退院。好きな酒を絶ち自宅にて左手で制作にかかる。11月、第8回荒土会に「雪富士」を出品。この年「清雪富士」を描く。昭和47年(1972) 52 2月、東京国立近代美術館主催戦後日本美術の展開展に「塔」を出品。11月、第13回轟会に「静かなる風景」、「月」を出品。この年一哉堂主催芳樹会展「むさし野」出品。この頃雑誌「新潮」の表紙(48年度)12カ月分を制作したり、明治座や歌舞伎座の公演目録表紙を手がける。

昭和48年

1973年53歳、1月、朝日新聞歌俳壇の挿画(水墨)4点を手がける。2月、第9回荒土会に「茜」、「峡」を出品。3月26日 作画中再び脳卒中のため昏倒。これが「絶筆」となる。27日 病状悪化。入院。4月1日 逝去する法名 景享院篁風玄彩操志居士。深大寺に葬る。9月4日-10月7日追悼特別展「横山操の回顧」日本画家横山操は、4月1日脳卒中のため東京都調布市の慈恵医大附属病院で死去した。享年53歳。

横山操 赤富士

横山操の作品は煤や石灰などを画面に擦り付け、力強く轟くような漆黒と、そこからにじみ出てくるような鮮やかな色が特徴であるとされる。

見た目には洋画に近い作風ともいえるが、日本画である。また、同じく昭和期に活躍した加山又造とは懇意であり、荒々しく力強い横山操と対照的に、静謐な線による構図や伝統的な花鳥風月などを取り入れ、日本画の王道を歩んだともいえる加山又造であるが、お互いを認め合いライバルとして日本画壇をリードしてきました。

横山操の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.横山操の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

横山操 査定価格におけるポイント

横山操の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

横山操先生の作品は、富士山の絵に高値の査定価格がつきます。

100万円から300万円ぐらいの買取相場です。版画は5万から100万が相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

横山操の作品は晩年の赤富士の作品が評価されます。

横山操展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

横山操先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ横山操の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月25日

奥田元宋の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

御所蔵の奥田元宋の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

奥田元宋の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、奥田元宋の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

奥田元宋の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の奥田元宋のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた奥田元宋の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の奥田元宋の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

奥田元宋 煌(こう)

緑色の夜空に浮かび上がるように輝く山が描かれ、その右ななめ上に浮かぶ月は限りなく新月に近い細さで描いており、山の紅葉は煌々とした明るさが際立ちます。それとは対照に、深い緑で描かれた水面が、山の鏡像を吸い込むかのような闇で演出しており、上下で異なる世界観が形作られおります。 写生を基にして、奥田元宋の心象を強く反映した風景画は、このような風景がさもどこかにあるように思わせながらも、どこかこの世のものとは思えない不思議な場面となっています。奥田元宋の心象山水の境地がよく表された作品です。

奧田元宋 本人

奥田元宋は広島に生まれて、19歳で上京し、遠縁にあたる同郷出身の日本画家の児玉希望の希望画塾に入門します。1936(昭和11)年、日展の前身である文展(文部省美術展覧会)に初入選し、以後、官展(政府主催の展覧会)へ出品を重ねます。戦後は、「元宋の赤」とよばれる赤を基調に、雄大な自然を描いた独自の風景画を確立しました。また、和歌にも秀で、1981年には宮中歌会始の召人に選ばれています。

奥田元宋の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.奥田元宋の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.奥田元宋の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.奥田元宋の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.奥田元宋の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります。

奥田元宋 略歴

1912年

明治45年6月7日、広島県双三郡八幡村(現、吉舎町大字辻)に奥田義美、ウラの三男として生まれる。本名厳三。小学校の図画教師、山田幾郎の影響で中学時代に油彩画を始める。同郷の洋画家南薫造に憧れ、広島に来た斎藤与里の講習会などに参加して学びます。

1931年

昭和6年日彰館中学校を卒業後上京し、遠縁にあたる同郷出身の日本画家、児玉希望の内弟子となります。

1933年

自らの画技に対する懐疑から師邸を出、文学や映画に傾倒、シナリオライターをめざします。

1935年

師の許しを得て再び希望に師事し、画業に励みます。

1936年

新文展鑑査展に「三人の女性」が初入選、翌年より児玉塾展に発表。この頃師より成珠の雅号を与えられるが、中国宋元絵画への憧れと本名に因んで自ら元宋と名乗るようになります。

1938年

第2回新文展で谷崎潤一郎の『春琴抄』に想を得た「盲女と花」が特選を受賞。

1942年

この頃より同郷出身の洋画家靉光と親交を結びます。

1944年

郷里に疎開し1953年まで留まり、美しい自然の中でそれまでの人物画から一転して風景画に新境地を開きます。

1949年

第5回日展で「待月」が特選を受賞。

1950年

官学派への対抗意識のもと児玉塾、伊東深水の青衿会といった私塾関係の作家を糾合した日月社の結成に参加します。

1961年

日月社を解散まで連年出品しました。

1950年

この年代の後半にはボナールに傾倒するも、そこに富岡鉄斎に通じる東洋的な気韻生動の趣を見出し、実景を基としながらも一種の心象風景を追求するようになります。

1958年

新日展発足とともに会員となります。

1962年

第5回日展で「磐梯」が文部大臣賞を受賞、さらに翌年同作品により日本芸術院賞を受賞します。

1973年

日本芸術院会員となります。

1962年

日展評議員。

1969年

日展改組に際し理事。

1974年

常務理事に就任。

1977年

より1979年まで理事長をつとめます。

1967年

この頃より歌人生方たつゑに師事して短歌。

1974年

頃より太刀掛呂山と益田愛隣に漢詩を学びます。

1981年

宮中の歌会始の召人に選ばれます。

1975年

第7回日展出品の「秋嶽紅樹」を原点として“元宋の赤”と称される鮮烈な赤を主調に描いた風景画を制作するようになります。

1976年

第8回日展の「秋嶽晩照」。

1977年

同第9回展の「秋巒真如」など幽趣をただよわせる作風を展開します。

1981年

真言宗大聖院本堂天井画「龍」を制作。同年文化功労者として顕彰されます。

1984年

文化勲章を受章。

1996年

平成8年京都銀閣寺の庫裏・大玄関、および弄清亭の障壁画を完成。

2000年

3月1日から31日まで『日本経済新聞』に「私の履歴書」を連載、翌年刊行の『奥田元宋自伝 山燃ゆる』(日本経済新聞社)に再録される。回顧展は97年に広島県立美術館で開催、また2002年から03年にかけて練馬区立美術館、松坂屋美術館、茨城県近代美術館、富山県立近代美術館を巡回して催されている。

2003年

2月15日、日本画家で日本芸術院会員の奥田元宋は2月15日午前0時10分、心不全のため東京都練馬区富士見台の自宅で死去した。享年90。

奥田元宋・小由女美術館展のご紹介

広島県三次市吉舎町出身の奥田元宋と、大阪で生まれ3才から同町で過ごした奥田小由女。

芸術家夫妻の名前を冠する「奥田元宋・小由女美術館」は、夫妻からの作品の寄贈を受けて2006年4月に開館しました。

「元宋の赤」に代表される自然の姿を多彩な風景画で表現し、現代日本画壇をリードしてきた日本画家の奥田元宋。

抽象的な造形美を追求する「白の時代」から、色胡粉による抒情的な表現の「色彩の時代」にいたるまで現代的な人形表現を追求しつつ、現在も第一線で活躍中の奥田小由女は2020年に人形作家として初めて文化勲章を受章しました。

奥田元宋・小由女美術館展のホームページは下記から紹介

奧田元宋 奥入瀬

「元宋の赤」が際立つ大作の奥入瀬

奥田元宋の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.奥田元宋の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

奥田元宋 査定価格におけるポイント

奥田元宋の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

奥田元宋先生の作品は、赤い風景に月の作品は小さくても高値の査定価格がつきます。

100万円から300万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

奥田元宋の作品は晩年の作品が評価されます。

「元宋の赤」と呼ばれる紅葉の作品が高値で取引されます。新緑の風景画も評価されます。

奥田元宋展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

奥田元宋先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ奥田元宋の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)