2025年1月3日

石本正の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

御所蔵の石本正の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

石本正の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、石本正の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

石本正の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の石本正のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた石本正の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の石本正の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

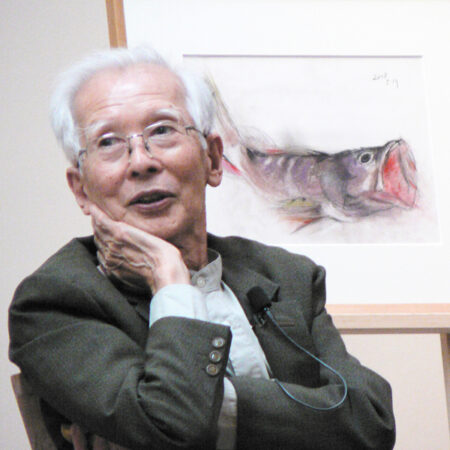

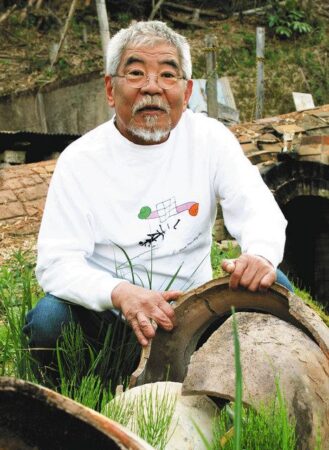

石本正 本人

石本正は、(1920年)大正9年7月3日に島根県那賀郡岡見村(現浜田市三隅町岡見)に生まれました。田舎町でしたが、実業家の叔父の影響もありまして、当時としては珍しいレコードや様々な種類の本にも親しみ、また子供らしく蛇、昆虫、魚を相手に豊かな自然の中で活発に遊びまわりました。

生涯自由で独創的な創作姿勢を貫いた石本正は、この故郷における幼少期の経験や記憶が、自らの日本画家としての原点だと語っています。旧制浜田中学校を卒業したのち、1940年、昭和15年に京都市立絵画専門学校(現京都市立芸術大学)日本画科に入学します。

入学はしたものの、次第に伝統的な日本画の様式を重んじる授業に息苦しさを感じるようになってしまい、学校とは別に洋画の研究所に通うようになります。そこでその後につながるデッサンの基礎を身に付けていきました。

美術画学生としての自由な時間は、激しさを増す戦中の1943年、昭和18年、学徒動員によって一転します。翌年9月には繰上げ卒業となり、部隊の小隊長として中国に渡り気象観測にあたりました。

石本正 舞妓

そ終戦の翌年に復員した石本正は、日本画家として本格的に歩むべく再び京都へ行きます。高等学校の美術教員で生計を立てながら描いた「三人の少女」が第3回日本美術展覧会(日展)に初入選したのに続いて京都市美術展でも受賞します。

終戦直後の不安定な社会情勢のなか、京都を拠点に画業を歩み始めたばかりの石本正にとって、願ってもない順調なスタートとなりました。

新世代として一躍脚光を浴びる画家となった石本正は、1971年、昭和46年に日本芸術大賞、芸術選奨文部大臣賞を立て続けに受賞しましたが、以降はすべての賞を辞退します。

生涯、地位や名誉を求めることなく、伝統に縛られない独自の日本画を追求しました。対象が語りかけてくるものを素直に描くという姿勢を貫き、最期まで現代日本画壇の第一線であり続けました。

石本正の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.石本正の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.石本正の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.石本正の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.石本正の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります。

石本正 略歴

1920年

大正9年7月3日、島根県那賀郡岡見村(現、浜田市三隅町岡見)に生まれる。本名正(ただし)。幼少期には豊かな自然の中で小さな生き物と触れあい、素直な感性を培いました。

1927年

昭和2年岡見尋常小学校へ入学します。2年生のときにおじから油絵の具を贈られ、担任の先生と使い方を試行錯誤します。

1933年

島根県立浜田中学校(現、島根県立浜田高等学校)入学。この頃映画や音楽、文学に興味を持ち、独自に油絵も描いていたが、画家になろうとは考えていませんでした。

1938年

同校を卒業。

1940年

京都市立絵画専門学校(現、京都市立芸術大学)日本画科予科へ入学するが、伝統的な円山四條派の形式に則った授業に馴染めなかった石本はあまり授業に出席せず、関西美術院や華畝会の研究所などへ通い、石膏や人物のデッサンを学んだ。2回生への進級制作の折には、伊藤若冲の絵に触発され軍鶏を描いたといいます。

1944年

同校を繰り上げ卒業し、学徒動員で気象第一連隊に配属、翌年復員。

1947年

大阪の高校で美術教師を務めながら作品を制作し、ボッティチェリの「春」をイメージした「三人の少女」で第3回日本美術展覧会(日展)に初入選を果たす。このときの作品は福田平八郎に激賞され、以後第5回展まで入選を重ねました。

1949年

9月には京都市立美術専門学校助手となります。

1950年

京都市立美術大学の先輩画家・秋野不矩の勧めで発表の場を創造美術展へ移し、同年「五条坂」「踊子」が入選。翌1951年創造美術と新制作派協会が合同して新制作協会となり、その第15回展へ「影」「旅へのいざない」を出品して新作家賞受賞、同会の会友に推挙され、以後第37回展(1973年)まで出品した。「踊子」「旅へのいざない」はいずれも女性群像で、石本が1950年にパブロ・ピカソの「青の時代」に出てくる女性によく似たモデルと出会ったことから生まれた作品であるという。しかしこの時代の作品は当時、古くさいとして画壇に受け入れられず、石本正は次第に自らの愛するロマネスク美術の壁画に見られる太い線を用いた作品を描くようになる。

1953年

第17回新制作展へ、いずれも太い線を用いて描いた「高原」と「女」を出品、新作家賞を受賞する。作品は高く評価され、1955年頃までこうした作品を描き続けるが、迎合的な制作に納得のいかない思いを抱いていた石本正は、1956年以降従来の花鳥画とはまったく異なる、擦り付けるような強い筆触を感じさせる鳥の絵を次々に発表する。同年の第20回展へは、木下順二脚本の舞台「夕鶴」を見て描いた「双鶴」、さらに「野鳥」の2点を出品し、同会日本画部の会員に推挙され、翌年の第21回展へは自ら編み出したペインティングナイフを用いる技法で描いた「樹根と鳥」を出品。いっときその技法が若い画家たちの間で流行したという。またこの頃より、石本正は舞妓や芸妓を描こうと思い、祇園に通い始めた。

1958年

京都の土井画廊で初の個展を開催します。

1959年

12月、加山又造・横山操らと轟会(村越画廊)を発足させ、「横臥舞妓」「鶏」「丘の木」を出品、以降も第15回展まで出品しました。

1960年

10月、村越画廊・彌生画廊主催「石本正個展」(文藝春秋画廊)開催、出品作の「桃花鳥」が翌年1月、文部省買上となる。また1960年には京都市立美術大学講師となった。

1964年

はじめての渡欧を果たし、憧れつづけたヨーロッパの中世美術に触れ、規範にとらわれない自由な美的感覚に共感。同年の新制作展から舞妓を題材とした作品を毎回発表する。石本正は田舎出の娘が煌びやかに着飾った、華やかな中に孤独な翳りを見せる舞妓を描きたいとし、顔や手の黒い舞妓を発表、きれいごとではないリアリティがあるなどと評されました。

1967年

第31回展へは、横たわる三人の裸の舞妓を描いた「横臥舞妓」を出品します。

1968年

5月「石本正風景展」(彩壺堂)を開催。

1970年

舞妓の作品ばかりを並べた「石本正人物画展」(彩壺堂)を開催しました。このときの「横臥舞妓」などが「日本画における裸婦表現に一エポックを画した」として、翌1971年第21回芸術選奨文部大臣賞(美術部門)を受賞。同年3月舞妓をテーマとしたシリーズで第3回日本芸術大賞(新潮文芸振興会)を受賞するが、以後はすべての賞を辞退した。この間、65年に京都市立美術大学助教授(70年教授)となります。

1969年

11月には学生等とともにイタリアへ研修旅行に出かける。以後この旅行は慣例となり、ヨーロッパや中国、インドなどを訪れました。

1974年

新制作協会日本画部会員全員が同会を退会し、新たに創画会を結成。9月の第1回展へ石本は「鶏頭」を出品、以後毎回出品する。この頃から石本の女性像は舞妓ではない裸婦が中心となり、アンドレア・マンテーニャの「死せるキリスト」に触発されて描いた1983年の「夢」(個展、東京セントラル絵画館)頃から背景に絨毯を描きこむようになった。

1986年

3月京都市立芸術大学教授を退任し、同大学名誉教授となります。

1989年

平成元年11月兼素洞にて花の作品ばかりを集めた「石本正「花」展」を開催。この頃から石本は物語性のある作品を描くようになり、映画の舞踏会シーンを思い浮かべて描いたという「牡丹」(1989年、第16回創画展)や、花火をイメージしたという「菊」(1994年)、また平泉・中尊寺の古面を思い出して描いたという「空蝉」(1994年)など、対象を通して得たイメージを画面に表現するようになります。

1996年

初の本格的な展覧会となる「石本正展―聖なる視線のかなたに―」を開催。

1992年

以降の近作37点と素描50点が展観されました。

2001年

故郷である島根県那賀郡三隅町(現、島根県浜田市三隅町)に石正美術館が開館し、名誉館長となる。この開館を機に、石本正はふるさとを意識した作品を描くようになり、創画展へも「幡竜湖のおとめ」(2002年、第29回展)などを出品。

2003年

10月には画一的な表現しか認めない当時の画壇に新風を吹かせたいという思いから、石本正がはっきりと感動を覚えた作品のみを集めた「日本画の未来」展を開催。

2009年

石正美術館の塔に長年の念願だった天井画を老若男女592人とともに制作する。また2006年以降、創画展へは牡丹や薊などの花を描いた作品を中心に発表していたが、2014年の第41回展へは薄物をまとい横たわるふたりの裸婦を描いた「裸婦姉妹」を出品、翌2015年10月の第42回展へは舞妓を描いた「舞妓座像」が未完のまま出品されました。

2015年

伝統や規範にとらわれず、自らの心を通して作品を描き続けた日本画家、石本正は9月26日、不整脈による心停止のため死去した。享年95。

石本正の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.石本正の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

石本正 査定価格におけるポイント

石本正の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

石本正先生の作品は、舞妓の作品は小さくても高値の査定価格がつきます。

50万円から90万円ぐらいの買取相場です。版画は2万から5万が相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

石本正の作品は晩年の作品が評価されます。

初期の作品は比較的安値の傾向です。

石本正展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

石本正先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ石本正の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2025年1月2日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

1月6日から営業いたします。

北岡技芳堂の商談室

謹賀新年

新春の候、皆様におかれましてはご健勝にて穏やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

旧年中は格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

北岡技芳堂では、これまで美術品を通じて、時代や文化を超えた感動をお届けすることを使命としてまいりました。絵画、骨董品、彫刻、陶芸品といった様々な分野の作品が持つ力は、鑑賞される方々の心に深い印象を残して喜びをもたらします。

2025年は、これまでの活動をさらに深めるとともに、新たな挑戦に取り組む年としたいと考えております。

今年は「繫がり」をキーワードに、古典から現代アートに至るまで、多彩な作品を皆様にご紹介する予定です。また、若手アーティストの育成や、アートを通じた地域貢献活動にも一層力を入れてまいります。

当店の一画が皆様にとって心安らぐ場所となり、アートが日常の中で一層身近に感じられる存在となることを願い、一つ一つの出会いを大切にしてまいります。

どうぞ、お気軽にお立ち寄りいただき、作品に触れていただければ幸いです。

本年も、皆様とともに歩む一年にできるよう、スタッフ一同、真摯に努めてまいります。

どうぞ変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

北岡技芳堂

代表 北岡淳

2024年12月31日

高山辰雄の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

御所蔵の高山辰雄の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

高山辰雄の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、高山辰雄の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

高山辰雄の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の高山辰雄のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた高山辰雄の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の高山辰雄の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

東山魁夷、杉山寧とともに「日本画三山」とよばれた高山辰雄は、明治四十五年(一九一二年)生まれです。東京美術学校日本画科に入学して、松岡映丘が主宰する画塾、木之華社に入門します。敗戦直後の生活は貧窮を極めて、半年がかりで制作した絵画作品が、第一回日展に落選し、不安と焦りにさいなまれました。

高山辰雄 いだく

この頃、山本丘人にすすめられてゴーギャンの伝記を読み、強い影響を受けます。「それからは貧乏があまりこわくならなかったし、画についても、入選、落選、特選とか離れて、多少自分というものがわかってきたような気がしました。もう色でも形でも自分の好き勝手に描いてやれという覚悟もできました」

(菊地芳一郎編「現代美術家シリーズ1 高山辰雄」より)

昭和二十一年(一九四六年)、第二回日展に「浴室」を出品して特選となります。昭和三十年代から風景画の制作も多くてがけるようになります。日展理事長、日本芸術院会員となり、昭和五十七年、文化勲章を受章しました。

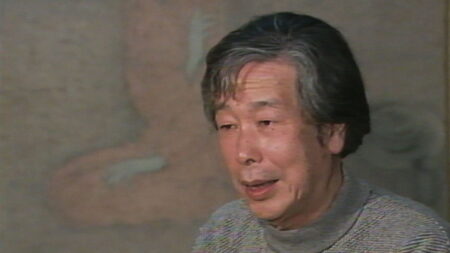

高山辰雄 本人

「私は、別に家族愛を描いたわけではないのです。この世には男がいて女がいて、そして子供がいる。人間はみんな孤独で淋しいものです。だから寄り添う。人間とは何か。私はそれを知りたい」

(「文藝春秋」平成五年八月号)

高山辰雄 海の見える道

高山辰雄の日本画作品は、近くで見ると、輪郭線が判別できないほど茫洋と描かれたものが多く、どうやって描くのか不思議に思わせる。

しかし、少し離れてみると、ものの形がおぼろげに浮かび上がってはっとさせられる。人を描いては、その生命を描き出し、風景を描いては、森や家、画面に登場しない住人の息づかいを感じさせる。道を描いては、日々そこを歩く人々を思わせる。

神秘的で、静寂を感じながら、高山辰雄の高い品格を画面からじわりと感じる事ができる。

高山辰雄の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.高山辰雄の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.高山辰雄の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.高山辰雄の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.高山辰雄の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります。

高山辰雄 略歴

1912年

明治45年6月26日、大分県大分市大字大分(現、大分市中央町)の鍛冶業の家の二男として生まれる。幼少より同郷の田能村竹田の墨絵に親しみます。

1930年

昭和5年東京美術学校の受験を家族に許され、上京して日本画家の荻生天泉のもとで一か月ほど受験準備をするが不合格に終わり、大分県立大分中学校を卒業後、東京に住む実姉をたよりに上京。天泉の紹介で東京美術学校助教授の小泉勝爾に指導を受けます。

1931年

東京美術学校日本画科に入学する。

1933年

松岡映丘の画塾木之華社に入り、早くから映丘にその才能を嘱望された。同年日本画会に「冬の庭」を出品します。

1934年

在学中ながら第15回帝展に「湯泉」が初入選。

1936年

卒業制作に「砂丘」を描き、首席で卒業しました。

1937年

松岡映丘門下の浦田正夫、杉山寧らが34年に結成した瑠爽画社に参加します。

1940年

同会解散

1941年

旧会員を中心として新たに一采社を結成します。

1943年

川崎小虎、山本丘人らにより結成された国土会にも第1回展より出品した。しかし帝展の後を受けた新文展には入選と落選を繰り返し、必ずしも順調な歩みとはいえない状況が続きます。

1946年

春の第1回日展では「子供と牛」が落選。この頃山本丘人よりゴーギャンの伝記を勧められて読み、その生き方に大きな感銘を受けます。

1946年

秋の第2回日展で「浴室」が特選を受賞。

1949年

第5回日展「少女」が再び特選となり、徐々に画壇での地位を確かなものにしていきます。

1951年

第7回「樹下」が白寿賞となり、この時期ゴーギャンの画風に通ずる鮮やかな色彩と簡略化された色面構成の作品を発表する。

1953年

第9回日展「月」、54年第10回「朝」

1956年

第12回「沼」、57年第13回「岑」など、一転して作者の内面性を強く感じさせる心象的風景画を制作。

1959年

日展評議員となってのち、第2回新日展出品作「白翳」により翌年日本芸術院賞を受賞します。

1965年

1964年第7回新日展に出品した幻想的な「穹」により芸術選奨文部大臣賞を受賞。杉山寧、東山魁夷とともに“日展三山”として人気を集め、戦後の日本画を牽引する役割を果たしました。

1962年

第5回新日展に中国南宋時代の画家梁楷の「出山釈迦図」に啓発されて描いた「出山」を出品して以降再び人物をモティーフにします。

1969年

第1回改組日展「行人」。

1969年

同理事。

1970年

日本芸術大賞を受けます。

1972年

日本芸術院会員、第4回「坐す人」。

1973年

常務理事、個展「日月星辰髙山辰雄展」を開催します。

1974年

第6回「冬」75年第7回「地」など量塊的な人物表現を展開します。

1975年

日展理事長(1977年まで)となります。

1979年

文化功労者となります。

1977年

第9回「いだく」、80年遊星展「白い襟のある」。

1981年

第13回日展「二人」。

1982年

文化勲章を受章し、東京芸術大学客員教授となります。

1983年

同第15回「星辰」など、人間存在を鋭く追求した作品を発表。

1985年

2001(平成13)年にも開催し、風景・人物・静物といった森羅万象からなる「日月星辰」をライフワークとした。この間、61年一采社解散後、同会メンバーらと65年に始玄会を結成。

1987年

『文芸春秋』の表紙絵を担当(1999年まで)。

1989年

東京国立近代美術館で回顧展を開催、初めて描いたという牡丹の連作が中国の院体画に通ずるものとして話題を呼びます。

1990年

平成大嘗祭後の祝宴大饗の儀に使用する風俗歌屏風「主基地方屏風」を制作。

1993年

「聖家族1993年」と題した個展を開催、黒群緑を用いたモノクロームの作品群により新境地を示します。

1995年

海外での初めての個展をパリ、エトワール三越で開催。

1999年

構想以来16年の歳月を経て高野山金剛峯寺に屏風絵を奉納。亡くなる前年の第38回日展に「自寫像2006年」を出品するなど、晩年まで制作意欲は衰えなかった。回顧展としては1980年に大分県立芸術会館(神奈川県立近代美術館に巡回)、1984年に山種美術館、1987年に世田谷美術館。

1989年

東京国立近代美術館(京都府京都文化博物館に巡回)、富山県立近代美術館。

1998年

メナード美術館

2000年

日本橋髙島屋(大分市美術館、京都髙島屋、松坂屋美術館に巡回).

2004年

茨城県近代美術館で開催。

2007年

日本画家で日本芸術院会員の髙山辰雄は、9月14日午後4時19分、肺炎のため東京都世田谷区の自宅で死去した。享年95。

2008年

練馬区立美術館で遺作展が開催。

高山辰雄の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.高山辰雄の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

高山辰雄 査定価格におけるポイント

高山辰雄の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

高山辰雄先生の作品は、風景の作品は小さくても高値の査定価格がつきます。

20万円から300万円ぐらいの買取相場です。版画は2万から5万が相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

高山辰雄の作品は晩年の作品が評価されます。

初期の作品は比較的安値の傾向です。

高山辰雄展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

高山辰雄先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ高山辰雄の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月30日

加山又造の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の絵画買取りブログ

所蔵の加山又造の絵画作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

加山又造の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、加山又造の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

加山又造の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の加山又造のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた加山又造の作品を鑑定して買取りいたします。

絵画作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の加山又造の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

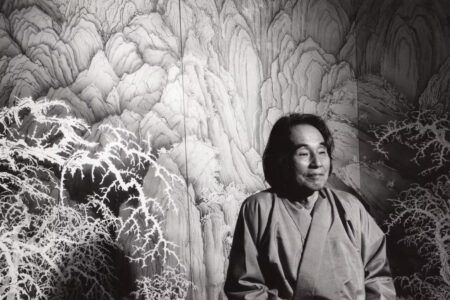

加山又造 本人

加山又造は1927年、昭和2年京都府生まれの日本画家です。祖父は四条・円山派の絵師で、父は京都・西陣の衣装図案師で、幼少期から絵を描くのが好きで、1940年、京都市立美術工芸学校に入学します。

1944年、17歳で東京美術学校(現・東京藝術大学)に進学し、1945年、学徒勤労令による勤労奉仕で赴いた山口県で終戦を迎えました。1949年、美術学校を卒業し、日本画家・山本丘人に師事します。

上村松篁、秋野不矩、師の山本丘人ら13名の画家たちによって結成された創造美術(1948年発足、後の創画会)にて、戦後日本画の革新を担うひとりとして活躍sます。

ラスコーの洞窟壁画から、ブリューゲル、ルソー、ピカソに至るまで、幅広い時代の西洋絵画に大いに触発され、その手法を自身の日本画のなかに現代的な感覚で取り入れていきます。

加山又造 春秋波濤

1959年に石本正、横山操らと発足した「轟会」では、大画面の作品を発表し、1960年代以降の作品には、日本工芸の意匠や技法への関心が顕著に表れ、代表作《春秋波濤》(1966)や《千羽鶴》(1970)など装飾性の高い作風は「現代の琳派」とも称されました。

また1970年代末から本格的に取り組んだ水墨表現は身延山久遠寺大本堂天井画《墨龍》(1984)などに結実しています。その創作意欲と探求心は終生衰えることなく、最晩年にはペンタブレットを用いてコンピュータ・グラフィックスにも挑戦していました。

2003年、平成15年、文化勲章を受章するも、翌2004年に逝去します。没後5年にあたる2009年、国立新美術館にて大規模な回顧展「加山又造展」が開催されました。

加山又造 猫

「私は猫が好きだ、しかし家内は、もっと猫が好きだ。どちらにしても、ふとした時に不思議な神秘感を見せる この崇高なけもの、猫は私の絵の主題として興味がつきないものの一つである」

その言葉通り、画家は飼い猫をモデルに数多くの猫を制作しております。加山家には一番多いときで26頭の猫がいたそうで、その中でも短毛のシャム猫、長毛のベルシャ猫、ベルシャとシャムの交配種であるマラヤンがモデルでした。

加山又造はその毛の一本一本を、同時代の日本画家たちが驚嘆するほどの繊細なタッチで描き、猫の作品で人気を博していました。

加山又造 口癖は

「人の真似をしてはいけないよ」

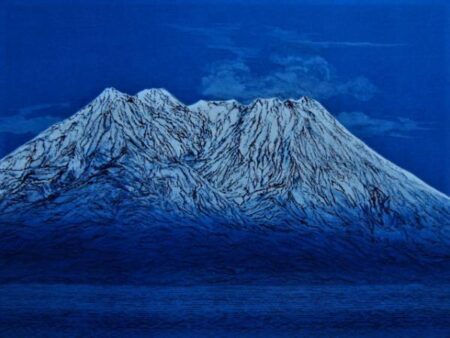

加山又造 雪の桜島

加山又造の盟友でもありライバルでもあった横山操との二人のつきあいがはじまったのは加山又造が‘冬’を描いた頃だった。

おもしろい話だが、最初二人は火花を散らし合ったという。しかし、二人はすぐウマがあい、以後横山操が53歳で亡くなるまで仲のいい友人同士であり続けた。

加山又造の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.加山又造の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.加山又造の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.加山又造の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.加山又造の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.日本画作品でなくても、骨董品など様々な物が買取り対象となります。

加山又造 略歴

1927年

昭和2年9月24日、京都市上京区相国寺東門前町に、西陣織の衣装図案家の父加山勝也、母千恵の長男として生まれる。祖父は京狩野派の画師でした。

1944年

京都市立美術工芸学校絵画科を修了後、東京美術学校日本画科に入学。

1945年

学徒動員で学業を中断するが、翌年再開します。

1949年

同校を卒業、山本丘人に師事する。丘人らが結成した創造美術の第2回展に「風神雷神」を出品するも落選。

1950年

早々より創造美術の研究会に出席、その年の春季創造美術展に「自画像」「動物園」が初入選し、研究会賞を受賞する。

1951年

創造美術が新制作派協会に合流、新制作協会日本画部となって以後、同年第15回新制作展で『ライフ』誌でみたラスコー洞窟の壁画に触発されて制作した「原始時代」が新作家賞を受賞、同会会友となります。

1953年

第17回展「月と犀」等四点。

1954年

第18回展「悲しき鹿」「迷える鹿」

1955年

第19回展「駈ける」が連続して新作家賞を受賞。

1956年

同会会員となる。この時期、動物をモティーフにシュルレアリスムや未来派等、ヨーロッパの造形手法を果敢に取り入れた作風を展開、戦後日本画の革新的傾向を代表するものとして大きな注目を浴びました。

1958年

第2回グッゲンハイム賞国際美術展に「飛翔」を出品、川端実、山口長男らとともに団体賞を受賞した。

1957年

その後親交を結んだ横山操を知り、1958年ごろから縣治朗に切金の技術を学ぶ。1959年には村越画廊の主催により横山操、石本正と轟会を結成。この頃より61年第25回新制作展「火の島」等、大画面を中心とした装飾的な画風へ移行。

1965年

大阪・金剛寺所蔵の「日月山水図屏風」に想を得た第29回新制作展「夏冬山水」および翌年の第30回展「春秋波濤」

1967年

第9回日本国際美術展「雪月花」

1970年

第34回新制作展「千羽鶴」など、大和絵や琳派の技法を鋭い現代的感性のもとに展開した作品を発表します。

1973年

日本芸術大賞を受賞。

1974年

創画会発足とともに会員となります。

1978年

東京国立近代美術館の吹き抜けを飾る壁画として「雪・月・花」を八年越しで完成。“現代の琳派”と称され、幅広い人気を集めます。

1970年

この年代には「黒い薔薇の裸婦」「白い薔薇の裸婦」等、繊細な線描による裸婦像で女性美を追求しました。

1970年

代末から末水墨表現に本格的に取り組み、身延山久遠寺本堂天井画「墨龍」(1984年)などを発表。技術的には染色手法からエアガン、バイブレーター噴霧器まであらゆる技法を駆使しつつ、北宋山水に私淑し1990年前後より倣作を行った。その他にも陶板壁画や緞帳、ジャンボ機や客船の内装デザイン、BMW社から依頼されたアートカーのデザインなど、工芸的な仕事に幅広く挑戦している。

1977年

から1988年に多摩美術大学教授。

1988年

から1995年に東京芸術大学教授をつとめます。

1980年

前年の第6回創画会出品作「月光波濤」により芸術選奨文部大臣賞、82年第1回美術文化振興協会賞を受賞。

1995年

平成7年東京芸術大学名誉教授、97年文化功労者となる。同年天龍寺法堂の天井画「雲龍」が完成します。

1998年

東京国立近代美術館で回顧展が開催されました。

2003年

文化勲章受章。

2004年

日本画家の加山又造は4月6日午後10時25分、肺炎のため東京都内の病院で死去しました。享年76。

加山又造の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.加山又造の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます。

加山又造 査定価格におけるポイント

加山又造の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

加山又造先生の作品は、牡丹、猫、風景の作品は小さくても高値の査定価格がつきます。

500万円から1000万円ぐらいの買取相場です。版画は2万から50万が相場です。

保存状態

シミや痛み、汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

加山又造の作品は晩年の作品が評価されます。

琳派の作品が高値で取引されます。猫に牡丹があると高値です。

加山又造展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

加山又造先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ加山又造の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

2024年12月29日

鯉江良二の作品を買取り致します。 北岡技芳堂の骨董品買取りブログ

御所蔵の鯉江良二の陶芸作品の買取価格を知りたい方は、高額査定の北岡技芳堂にお任せください。

鯉江良二の作品を他社よりも高い買取価格で査定しています。 買取査定のポイント、鯉江良二の作品の買取情報をご確認ください。 簡単LINE査定も随時受付しております。

鯉江良二の作品をお持ちでしたら、ぜひ北岡技芳堂にご相談ください。 先代様の鯉江良二のコレクションやご自身が蒐集されました作品、または譲り受けた鯉江良二の作品を鑑定して買取りいたします。

陶芸作品の遺品整理、生前整理、コレクションの整理、お引越し、リフォーム、お片付けなどでご所蔵の鯉江良二の作品を適正評価でご売却したい方、ぜひ当店にご相談下さい。 誠意を持ってご要望に沿うよう、高価買取をさせていただきます。

鯉江良二 本人

「ロクロというのは、心のレコーディングだ!!」

「一年に一作という人はそれでいい。でも僕はさ、タンポポの種がふわっと散るみたいに、たくさん飛ばしたいのさ。孫悟空が山ほどの分身を生むように、やきものを作りたい。」

「あの手この手を使って、たくさんたくさん作ってさ、一生かかって、何か自分の思っていることが一つでもできれば、それでいいんじゃない。で、ああ、あの人は死にましたなあ、と人に言われる。どうってことはないよ。」

鯉江良二

終戦の7年前に常滑という窯業地でうまれた鯉江良二は陶芸家や芸術家の家系ではありません。土管工場のアルバイト、さらに日本タイルブロック社への入社といったところからキャリアをスタートさせています。

戦後の走泥社の活動に刺激を受けた鯉江良二は、1961年、23歳の時に常滑市立陶芸研究所の創設に伴い入所、以降は常滑を中心に主にグループで作品を発表していきました。常滑市立陶芸研究所というのはいわゆる美大というようなものではなく、どちらかというと窯業、技術的な専門学校の要素が強かったようです。

大きな契機となったのは1970年代、30歳を過ぎてインスタレーション的な作品で注目を浴びたことで、衛生陶器を粉砕したシェルベンという粒状の材料を自らの顔でとった型で押し固め釉薬をかけずに焼成した『土に還る』シリーズで注目を集めると、徐々に社会的なメッセージを込めた現代アート的な作品で存在感を高め、そういった流れの1つのピークとして1980年代後半には自身の代表作ともなリマした。反核のメッセージを込めたチェルノブイリシリーズを発表しています。

鯉江良二が特異的だったことの1つには、そういったどちらかというと現代アート的な作品で名を馳せながらも一方では器の仕事も同じように並行して行ったことです。そこには常滑という窯業地出身ということが関係していますが、彼の自由な姿勢の表れでしょう。

1980年後半、50歳頃になると精力的に茶碗の制作するようになりました。今はクラフト系からアート的な陶芸家まで、猫も杓子も茶碗をつくるような状況になっていますが、当時鯉江良二のような作家が茶碗を作り出すというのはなかなか印象的なことでした。茶碗を陶芸家が作るという事は、彼の残した功績ではないでしょうか。

また、現役お人気作家にもかかわらず、1989年には愛知県立芸術大学の助教授にもなり後進の育成も行ないました。更にこのころから海外の美術館や大学、窯業地に招かれて滞在型のワークショップも世界各地で精力的に開催し、これは以降病気で倒れる直前まで続けています。

鯉江良二の買取でよくある質問

Q.1点でも買取りしていただけますか?

A.1点でも買取り可能ですが、品物により出張買取が難しい場合もありますので、一度ご相談ください。

Q.本物か偽物か分かりませんが買取りしていただけますか?

A.鯉江良二の作品は、当店が真贋を拝見させていただき判断させていただきますので、一度お問い合わせ下さい。ラインやメールで先ずは画像をお送りいただく方法もございます。

Q.鯉江良二の作品以外にも陶器などがあり運べませんので出張買取りしていただけますか?

A.もちろん出張鑑定いたします。お値段が合いましたら、買取りもさせていただきます。

Q.箱や箱書きが無いのですが買取りしてもらえますか?

A.共箱が無くても買取りは可能ですが、査定額は低くなってしまう可能性がございます。

Q.鯉江良二の作品は画像で査定していただけますか?

A.画像で判断できる品もありますが、簡易査定となります。画像査定が難しい場合は、実際に作品を拝見させていただきます。

Q.鯉江良二の作品ではありませんが買取りしていただけますか?

A.陶芸作品でなくても、絵画や骨董品など様々な物が買取り対象となります。

鯉江良二 引出黒茶碗

引出黒は鯉江良二の得意な技法の一つで、 その数は多数残っているが、個性が 一碗一碗まったく違う作品のように見える。

もちろん鯉江良二の作品には、出来不出来はあるが、胴で一旦締まり、 ほどよく、絶妙に端反りとなっていて端正な姿です。

釉の掛け外しもこれまた絶妙になっていて、見込はたっぷりと、 浜に寄せて来る波のような印象です。

鯉江良二 略歴

1938年

昭和13年、愛知県常滑市に生まれました。

1953年

昭和28年、常滑市立常滑中学校を卒業しました。土管製造所でのアルバイト作業によって右手中指と薬指の第一関節を失いました。

1957年

昭和32年に愛知県立常滑高等学校窯業科を卒業後、日本タイルブロック製造株式会社に入社しました。

1961年

昭和36年、常滑市立陶芸研究所の開設と共に入所しました。

1965年

昭和40年、常滑陶芸作家協会に入会しました。

1966年

昭和41年、独立して開窯しました。

1968年

昭和43年頃よりマネキンや自分の顔を型取りした作品を制作します。

1971年

昭和46年に名古屋の栄公園に顔を型取りして、シェルベン(衛生陶器を粉末にした物)で焼き固めた作品「土に還る」を設置しました。

常滑造形集団を結成して陶壁制作や「土まつり」を開催しました。

1972年

昭和47年、愛知県常滑市奥条天竺に薪窯を築窯しました。

1973年

昭和48年、「証言‐時計」や「証言‐ミシン」を発表しました。

1975年

昭和50年、愛知県常滑市奥条天竺に新たに大型薪窯を築窯しました。

1980年

昭和55年、国際陶芸アカデミー(IAC)会員となりました。

1982年

昭和57年に四角く型取りした土を設置して崩れるに任せた「雨/土 陶」を発表し、後に牧草の種を蒔いて焼成した作品へと発展しました。

1985年

昭和60年に四角い匣鉢に、ラジオや時計等を詰めてシェルベンで焼き固めた作品を「証言」と題して発表しました。

1986年

昭和61年、「磁場シリーズ」を発表しました。

1987年

昭和62年、紙に泥を流し掛けした「泥‐ing」を発表しました。

1989年

平成元年、愛知県北設楽郡設楽町の金子潤の工房を移転しました。愛知県立芸術大学助教授に就任しました。反核を題材とした「チェルノブイリ」を発表しました。

1990年

平成2年、自身の顔をサンドキャスト(砂型鋳造)したガラス作品を発表しました。

1992年ん

平成4年、信楽土を轆轤挽きして縦に切った「西風・東風」を発表しました。この轆轤で挽いた土の内部を見せる手法は、

1994年

平成6年以降にブロンズやアルミによる「森ヲ歩ク」へと発展します。

1993年

平成5年、愛知県立芸術大学教授に就任しました。

1994年

平成6年、岐阜県恵那郡上矢作町に工房を移転しました。

2002年

平成14年、愛知県常滑市奥条天竺に薪窯を築窯しました。器においても昭和40年代には白土で「コロリ」と呼ばれて親しまれた底の丸い湯呑、轆轤挽きの筒を縦に切り開いて横にした「のべ皿」、細長い皿をぶつ切りにして脚を付けた「電車の皿」、高台のない灰釉の茶碗等、従来の器の世界に驚きと刺激を与えています。国内外の展覧会で「マスクの鯉江」、「メッセージの鯉江」として知られており、伝統陶芸、前衛陶芸という言葉に拘らない作風が特徴です。

鯉江良二 土に帰る

自分の顔が土に戻るのを目の当たりにして何を思ったのか、鯉江良二はその場限りのはずだった作品を、半永久的に残る焼成作品として再現した。

きっちり死者の顔をかたどって「生きていた」ことを伝えるデスマスクとは異なり、あらかじめ崩れ、ひび割れた「土にかえる」の顔は、「生きている」ことについて何かを語りかけてくるようだ。

鯉江良二の買取で当社が選ばれる理由

1.当社は人件費や運営のコストを削減しておりますので、その分高価買取が可能になります。

2.創業昭和25年より、秘密厳守にて買取させ頂いております。

3.鯉江良二の作品のオークションデータに基づいて適正価格で買取りさせて頂きます。

4.都合があえば即日でも出張買取に伺わせていただきます。

5.従業員ではなく、店主自らが鑑定に伺わせていただきます

鯉江良二 査定価格におけるポイント

鯉江良二の作品は同じ様な作品であっても、査定額は大きく異なってきます。

幾つか要素を挙げますのでご参考にして下さい。

作品の種類

鯉江良二先生の作品は茶碗の作品に高値の査定価格がつきます。

5万円から10万円ぐらいの買取相場です。

保存状態

茶碗は使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がります。箱が汚れているのも査定価格が下がります。

作品の出来・不出来

鯉江良二の作品は「土に帰る」の作品が評価されます。

オブジェの作品が高値が期待できます。

鯉江良二展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。

制作年代

鯉江良二先生の作品は、初期の作品も高値で取引されております。晩年の作品が査定価格が上がる傾向にあります。

※このように同じ鯉江良二の作品でも、様々な要素により査定額は異なります。 また、相場(業者間での流通価格)も変動します。

**************************************

弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。

美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。

どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。

裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。

北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。

出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話052(251)5515

営業10:00-18:00

最近のお知らせ

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2024年12月 (32)

- 2024年11月 (29)

- 2024年10月 (32)

- 2024年9月 (31)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (2)