買取実績

買取実績

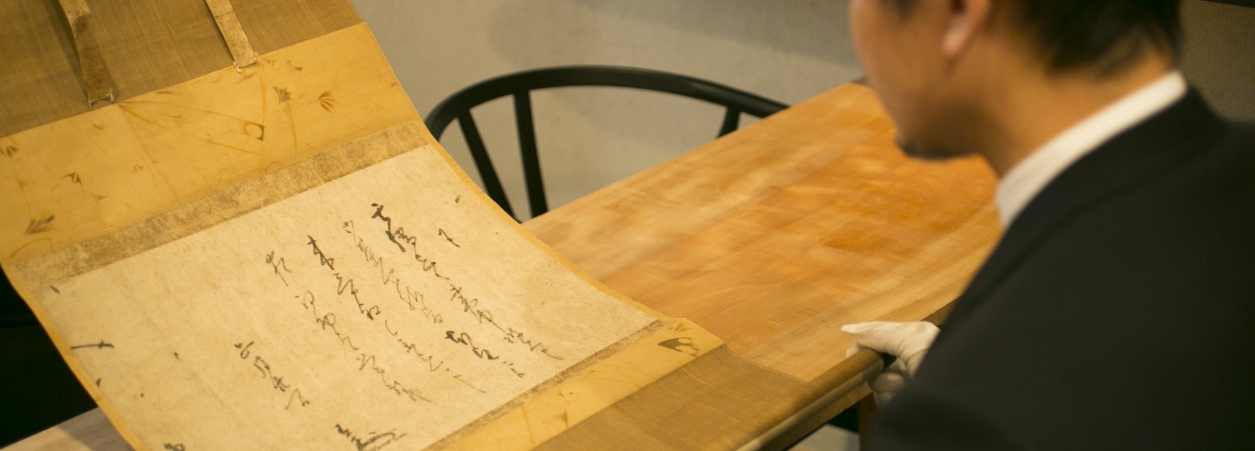

煎茶道具

錫椰子水注

- 買取地区:

- 春日井市

- 買取方法:

- 出張買取

参考価格¥50,000

煎茶用の水注を買取いたしました。丸みを帯びた胴は椰子の木で出来ていておもしろいです。

水注(すいちゅう)は、水を注ぐための器のことで、古くから茶の文化とともに使われてきました。

ひとことで水注といっても、その呼び名や形は実にさまざまで、茶道や煎茶道、書道など、それぞれの分野で異なる呼び方がされています。

たとえば「水瓶(すいへい)」「水罐(すいかん)」「水指」「水次」「水滴」「注子(さし)」などと呼ばれることがあり、中国の「執壺(しっこ)」も同じものです。

煎茶道においては、硯に水を足すために用いられる書道での水注とは異なり、急須やボーフラに水を加えたり、茶碗や湯冷ましを清める際に使われたりと、手前の中で大切な役割を担っています。

夏場には器を冷やすためにも用いられることがあり、水注は見た目の美しさと実用性の両方が求められる道具です。

水注にはさまざまな形があります。「瓜式」「筒式」「四方式」などが代表的で、中国・明清時代の酒器がそのまま転用されたものも多く、華やかな装飾が施されているものがよく見られます。

特に煎茶道では形のバリエーションが豊富で、視覚的な楽しさも魅力のひとつです。素材は陶磁器が中心ですが、錫や銅といった金属製のものも存在し、趣きの異なる佇まいを見せてくれます。

水注の形状については、大きく分けて「後手式」「上手式」「割手式」の三つがあります。後手式は持ち手が胴体の後ろに付き、上手式はやかんのように胴体の上部に持ち手がついています。割手式は持ち手が二本の細い金属線で構成されたものです。いずれも持ちやすさと注ぎやすさを考慮した作りとなっています。

水注の歴史をたどると、日本に伝わったのは奈良時代のことでした。遣唐使によって中国から茶の文化がもたらされ、貴族や僧侶のあいだで茶を飲む習慣が広がるとともに、水注も用いられるようになります。

鎌倉時代から室町時代にかけて茶の文化が深まり、やがて戦国時代から安土桃山時代には千利休によって茶道が大成され、水注も重要な道具として扱われるようになりました。

この時期には、水注は実用品であるだけでなく、美術品や権威の象徴としての役割も担っており、とりわけ中国から伝来した品々は大名たちのあいだで珍重され、高値で取引されることもあったと伝えられています。

江戸時代になると茶の文化が庶民にも広がり、伊万里焼や有田焼といった焼き物の産地では、華やかで実用的な水注が多く作られるようになりました。

現代では煎茶道や茶道に限らず、日常生活の中でも水注が用いられており、素材も耐熱ガラスや木製など、使いやすさを重視したものも増えています。見た目の美しさと道具としての機能を兼ね備えた水注は、今も昔も人々の手に寄り添いながら使われ続けています。

北岡技芳堂では、急須、茶心壺、建水、茶合、香合、水注、涼炉、ボーフラ、煎茶椀、洗瓶、茶托などの煎茶道具の査定、買取を行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛け軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート