買取実績

買取実績

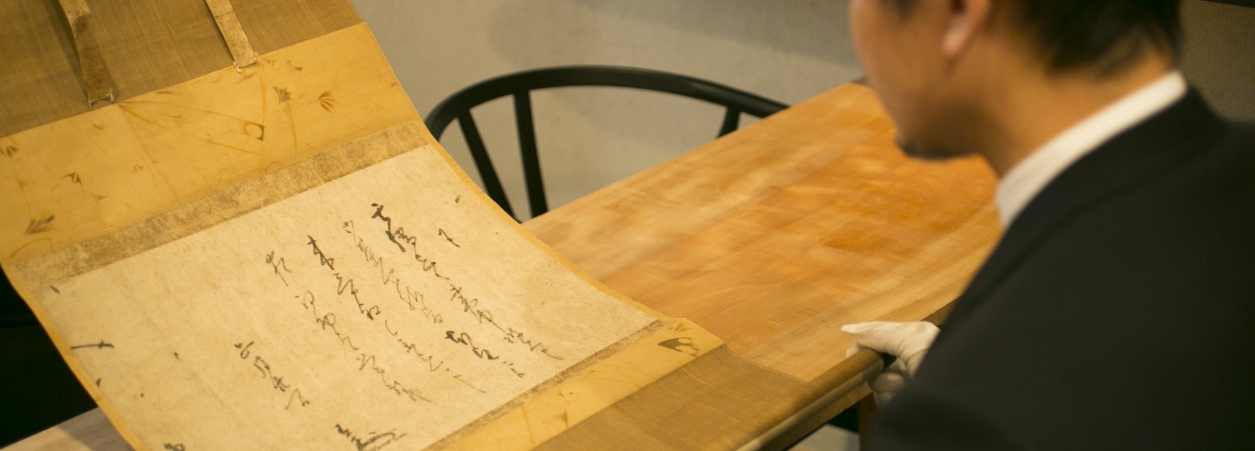

竹内栖鳳

あやめ

- 買取地区:

- 半田市

- 買取方法:

- 店頭買取

参考価格¥100,000

竹内栖鳳の掛け軸を買取いたしました。美しい紫の花を咲かせるアヤメは、初夏のはじまりを告げてくれる花の一つです。

アヤメは、アヤメ科アヤメ属(アイリス)の代表的な花で、5月上旬から中旬に咲き、同じ仲間のカキツバタも続きます。6月の梅雨の季節に入ると、ハナショウブが開花します。

これからの時期は、次々に咲く凜とした優美な姿を全国各地で楽しめますね。

表装の中廻しには、竹屋町裂 (たけやまちぎれ)が使用されております。竹屋町裂は金紗とも言われ、京都の竹屋町で生まれた名物裂の一つです。

元和年間に堺に訪れた中国人からこの技法を学んだ銭屋、松屋の両人が、京都竹屋町でこの織物を織り始めたことから「竹屋町裂」と呼ばれるようになりました。

金糸縫の一種で、紗や羅などの薄物に平金糸や色糸で文様を縫い付けた、日本独特の繊細な縫紗裂地です。

あまりにも繊細優美なため、通常の衣服地には向かず、茶懸け用の軸物表具裂や、茶器の仕覆裂等として珍重されてきました。印金と同様に、名画や名筆の表具によく用いられています。

発祥の地である京都ではすでに途絶えてしまっており、現在ではさらに貴重なものとなっております。

金の色が品良く落ち着いており、銀には渋さが感じられてとても日本的ですね。

竹内栖鳳(たけうち せいほう)は1864年に京都の料理屋「亀政」竹内政七の長男として生れました。

幼少の頃から絵に興味を示し、 1877年13歳の時に近くに住む四条派の土田英林に絵を習い始めます。

数年後には同派の名手として知られた幸野楳嶺の私塾へ正式に入門し、この頃から頭角を現した栖鳳は「楳嶺門下の四天王」の筆頭となりました。

1887年23歳の時に京都府画学校(現:京都市立芸術大学)を修了し、同年に結婚して絵師として独立しました。

1889年には京都府画学校に出仕し、京都の若手画家の先鋭として名をあげ、新古美術会や日本絵画協会などに出品もしました。

20代半ば頃より、栖鳳は高島屋の画室に画工として勤務していました。当時の高島屋は、輸出用染織品の下絵制作のため、栖鳳ら若い画工と共に外国の雑誌や画集、写真集などを収集し、世界で通用する新しい絵についての研究していました。京都では唯一、海外事情に触れることができた画室は、若き栖鳳にとっが研鑚を積むことのできる場所でした。

1900年にパリ万博視察のため渡欧し、ターナーやコローなどから強い影響を受けます。帰国後は号を棲鳳を栖鳳と改め、渡欧体験に基づく新作を次々に発表しました。

この頃から、次第に軽妙斬新な独自の写生画風へと変化していきます。水墨画など東洋画の伝統を大切にしつつ西洋絵画の技法も取り入れ、それぞれの絵画表現を融合して独自の画風を確立、近代日本画に革新をもたらしました。

1913年には帝室技芸員に推挙され、名実共に京都画壇の筆頭としての地位を確立します。

1931年に胃疾や肺炎などを併発して一時重体に陥り、静養のために湯河原町を訪れました。

夏目漱石も逗留した旅館・天野屋を度々を訪れていた栖鳳でしたが、その敷地内に住居と画室を建てて湯河原に定住、一層画道に精進し、晩年のほとんどをこの地で悠々自適に過ごしました。

その間、1937年には横山大観と共に第1回文化勲章を受賞し「東の大観、西の栖鳳」と称されます。

栖鳳は、画家であると同時に優れた教育者でもありました。京都市美術工芸学校、京都市立絵画専門学校、自身の画塾である「竹杖会(ちくじょうかい)」で多くの逸材を育て、近代日本画の発展に尽くしました。

竹杖会からは、上村松園、橋本関雪、西山翠嶂、西村五雲、三木翠山、土田麦僊、小野竹喬、池田遙邨などの名だたる俊英を多数輩出しています。

栖鳳は、1943年に学徒出陣が始まる前年の1942年に78歳で亡くなりました。

栖鳳の市場での相場は、残念ながら年々下降気味です。晩年の描き込みが良い場合は、現在でも100万円を超える作品もございます。さらっとした書き込みの場合は、20万以下〜数万円の作品もございます。

北岡技芳堂では、竹内栖鳳の掛け軸などの査定、買取を行っております。竹杖会の上村松園、橋本関雪、西山翠嶂、西村五雲、三木翠山、土田麦僊、小野竹喬、池田遙邨などの作家の作品につきましても、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

掛け軸の買取につきましては、よろしければこちらもご覧ください。

https://gihodo.jp/kakejiku/

【竹内栖鳳 略歴】

1864年

京都の料理屋「亀政」に生まれる

本名:恒吉

1877年

土田英林に師事し、絵画修業を始める

1881年

幸野楳嶺の画塾へ入門

「棲鳳」の雅号を受ける

1887年

京都府画学校北宗画科修了

1895年

京都市美術工芸学校の教諭となる

1900年

渡欧してターナー、コローなどから影響を受ける

棲鳳から栖鳳に改号

1907年

文展が創設され、審査員となる

1913年

帝室技芸員となる

1919年

帝国美術院会員となる

1920年

翌年と2回にわたる中国旅行、新たな画風の展開をみた

1924年

代表作となる「班猫」を制作

1937年

横山大観とともに第1回文化勲章受章者となる

1942年

逝去、享年78歳

主な所蔵先:京都国立近代美術館、京都市美術館、宮内庁三の丸尚蔵館、山種美術館など

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛け軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート