買取実績

買取実績

絵画

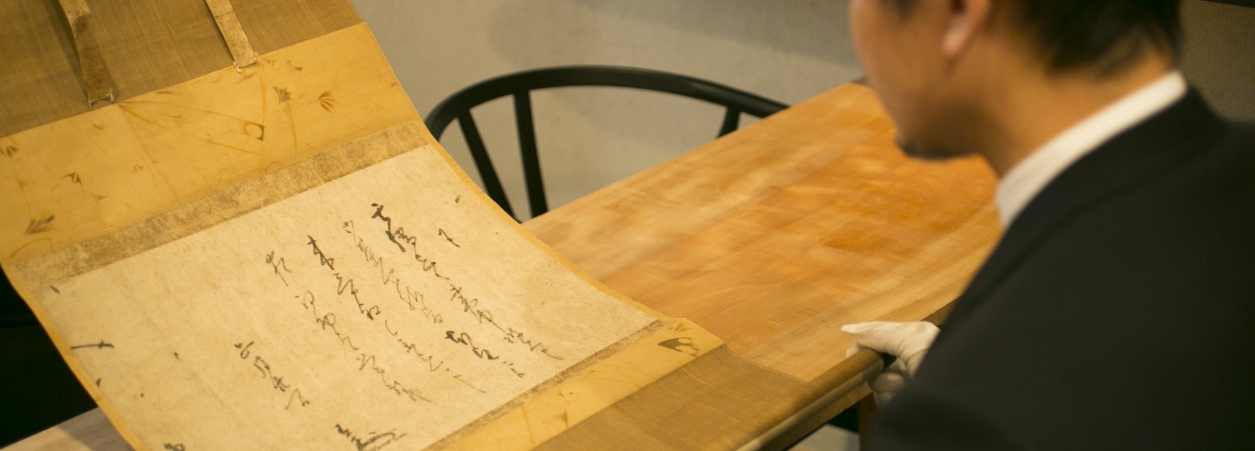

森芳雄

「柿」 デッサン

- 買取地区:

- 名古屋市内

- 買取方法:

- 店頭買取

参考価格¥3,000

森芳雄のデッサンを買取いたしました。柿がさらりと描かれておりますが、上手く柿を捉えているデッサンということだけでなく、それだけではない何かを感じさせるような作品です。

森芳雄の作品で市場に出回っているのは、主に油絵です。デッサンもたまに見かけることはありますが、近年では厳しい査定額となってしまいます。

油絵の場合は、数万円台〜数十万円台のことが多く、図柄、サイズ、製作年、状態により評価額は異なってまいります。

森芳雄は、人物を限られたポーズの組合せにより構図の変化を研究し、繰り返し同じモチーフを描きました。

長い年月にわたる制作活動を振り返りますと、光が充満する穏やかな風景画や静物画、形を簡略化した母子像を多く描いています。

森芳雄(もり よしお)は、1908年に東京麻布区北新門前町に貿易商社社員・福與藤九郎の第7子三男として生まれました。生後まもなく叔母・森ふみの養子となりましたが、渡欧時まで実家で生活しました。

父の職業柄、幼少期から西洋美術の図録に親しみがありました。好きな画家の道を歩ませるよう、養母を説いて承諾を取り付けたのは、義兄である牧師の堀内友四郎でした。

慶應義塾普通部在学中の1925年、芳雄は白瀧幾之助(1873-1960)に木炭デッサンの指導を受けます。

白瀧は、デッサンは絵の基本であり、ただ線で形を描くだけではなく、建築の基礎や柱のように絵の中核となることを意識しなければならない。そのため、 慎重に慎重を重ねる必要があり、彩色もデッサンの延長線上に位置するものだ、と語っていることからも、芳雄にも技術のみではなく、デッサンの重要性についても教えていたと考えられます。

翌年、慶應義塾普通部を修了し、東京美術学校を受験しますが失敗したため、岡田三郎助が中心となって指導していた本郷絵画研究所に入り、デッサンを中心に学びました。

さらに翌年も東京美術学校を受験しましたが再度失敗し、東京近郊の農園に1年ほど勤務したこともありました。

1928年、協会絵画研究所で中山巍(1893-1978)に師事し、改めて油彩画とデッサンを学び、翌年第4回協会展に初入選、その後も入選が続きました。

1931年にシベリア鉄道経由でパリに渡った芳雄は、今泉篤男、山口薫、浜口陽三を知ります。現地でアトリエを借りてフランスに3年間滞在し、サロン・ドトンヌへの出品、入選を果たしました。

1936年、第6回独立美術協会展に出品してD賞を受賞、1938年にも同会第8回展に出品しますが、1939年第9回展の出品を最後に同会を退会しました。同年、第3回自由美術家協会に出品し、同会会員となります。

1943年、戦争の激化により画業を離れ、東宝撮影所特別映画班に入り、1948年まで勤務しました。そこで独立美術協会展に出品していた撮影所の美術担当の久保一雄と友人になり、敗戦後復員して動画部に入った斎藤博之とも出会いました。

1945年の東京大空襲では恵比寿の自宅が全焼し、戦前に制作した作品の大半を失います。

1951年より武蔵野美術学校(現:武蔵野美術大学)に講師として勤務、1962年に同校の教授となり、1981年に退職するまで長く美術教育にあたりました。

1962年に再びヨーロッパに渡り、パリを中心に5ヶ月滞在します。また神奈川県立近代美術館で、麻生三郎との二人展を開催しました。

1964年、麻生三郎、糸園和三郎、寺田政明ら38名とともに「自由美術家協会」を退会し、同年に「主体美術協会」を結成してその代表となり、山口薫、海老原喜之助、長谷川三郎、村井正誠、矢橋六郎らと親交を結んで縦横に活躍しました。

芳雄が1964年まで在籍していた「自由美術家協会」は、昭和期における有力な美術団体の一つで、洋画部・彫刻部・版画部からなっています。

1937年に長谷川三郎を中心にして、浜口陽三、村井正誠、矢橋六郎、山口薫、瑛九らで結成され、さらに小野里利信、難波田龍起なども加わりました。同展には、抽象とシュルレアリスムの傾向を示す作品が多く集まりました。

戦時中は「自由」という名称が忌避されたため、1940年から1944年までは「美術創作家協会」と改称します。

1947年に復活すると、松本竣介、井上長三郎、鶴岡政男、糸園和三郎らが加わり、さらに二科会、独立美術協会、美術文化協会から脱退して参加した者も多くいました。

1950年、創立時の会員だった村井正誠、山口薫、矢橋六郎らが脱退してモダンアート協会を結成します。1960年には難波田龍起、小山田二郎らが脱退、1964年には大量の会員が脱退して主体美術協会を組織した一方で、残留組は「自由美術協会」と改称して現在に至っています。

1965年、日中文化協会による日本美術家訪中団の一員として中国へ渡り、1969年よりヨーロッパ、インド、モンゴル・シルクロードなどを歴訪しました。

森芳雄の作品は、東京都美術館、東京国立近代美術館等、世田谷美術館、三重県立美術館、いわき市立美術館などに所蔵されています。

北岡技芳堂では、森芳雄の油絵、デッサンの買取を行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

絵画の買取につきましては、よろしければこちらもご覧くださいhttps://gihodo.jp/kaiga-top/

1908年

東京市麻布区に生まれる

1925年

慶應義塾普通部在学中、白滝幾之助に石膏デッサンの指導を受ける

1926年

慶應義塾普通部卒業

1927年にかけて

本郷絵画研究所に通い東京美術学校の受験に備えるも、2回不合格となる

1928年

佐伯祐三や前田寛治らの「1930年協会」洋画研究所に入る

中山巍に師事

1929年

1930年協会展に「冬の郊外風景」が初入選

1930年

二科展に入選

1931年

シベリア鉄道経由でパリに遊学

1932年

サロン・ドートンヌに入選

1934年

帰国

1936年

独立美術協会展で海南賞受賞

1937年

同協会の会友となる

1939年

独立美術協会を脱退し、自由美術協会に出品、同協会の会員に推薦される

1943年

戦争の激化により画業を離れ、東宝撮影所特別映画班に勤務

1945年

米軍による空襲を受け、恵比寿の自宅が全焼

戦前に制作した作品の大半を失う

1947年

第1回日本アンデパンダン展(日本美術会主催)に出品

1950年

第14回自由美術展に「二人」を出品

1951年

サンパウロ・ビエンナーレ展に出品

武蔵野美術学校で後進の指導にあたる

1954年

『創元社 世界少年少女文学全集 23(南欧篇1)』のカラー口絵を描く

1955年

佐藤忠良の先達で、常磐炭坑を鳥居敏文、朝倉摂、中谷泰、吉井忠、竹谷富士雄、西常雄、岩松光一郎らと旅行

1957年

武蔵野美術大学教授となる

1962年

神奈川県立近代美術館で「麻生三郎・森芳雄二人展」開催

渡欧する

主体美術協会結成

1964年

自由美術家協会を麻生三郎、寺田政明ら38人とともに脱退し、主体美術協会結成に参加、同会員になる

1972年

東京藝術大学の非常勤講師となる

1975年

「早春」宮内庁買上

1979年

日本秀作美術展(読売新聞社主催)に出品

1981年

渋谷区立松涛美術館で「森芳雄展」開催

1990年

茨城県近代美術館で「森芳雄展」開催

1997年

老衰のため東京都世田谷区のアトリエで死去、享年88

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛け軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート