買取実績

買取実績

工芸品

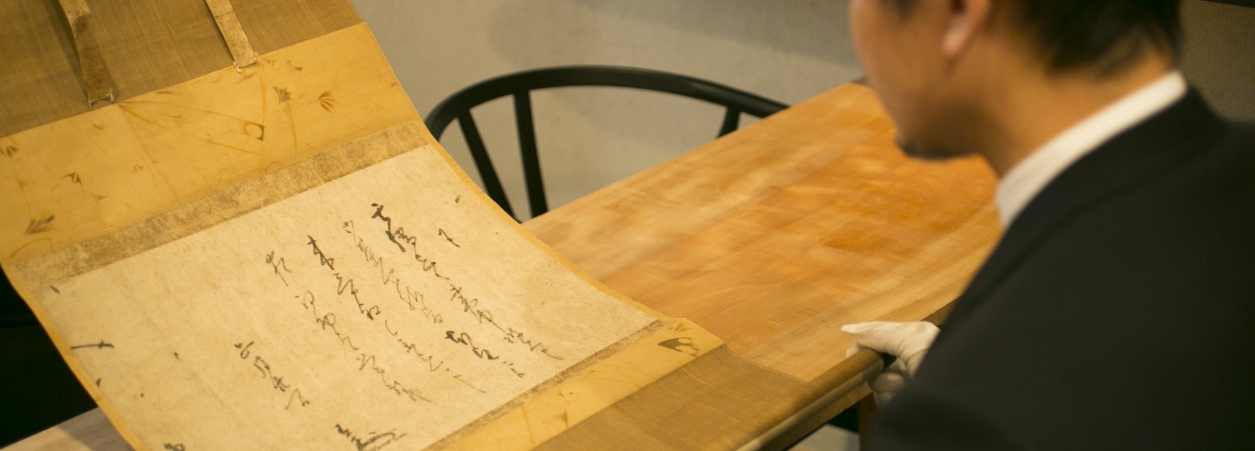

古満寛哉

印籠

- 買取地区:

- 犬山市

- 買取方法:

- 出張買取

参考価格¥300,000

古満寛哉(こま かんさい)の印籠を買取いたしました。蓮華が舞い、聖観音が雲海に浮かぶ姿が描かれています。

古満派(こまは)は、蒔絵師の家系の流派です。古満休意 (こま きゅうい) を初代とし、1636 年に3代将軍・徳川家光に召抱えられ御用蒔絵師となったのがはじまりとされます。

古満家(こまけ)は、先祖の出身が山城国で、元は京都の蒔絵師だったようが、久能山東照宮が所蔵する徳川家康所用の薙刀拵の鞘に「古満又三郎安治」の銘があるため、 徳川家との関係はもっと古くからあったと考えられています。

正系は江戸末期の12代・清兵衛まで続き、代々幕府の御細工頭支配の御蒔絵師でした。 作風は幸阿弥派(こうあみは)に比べ、優美なのが特徴です。

5代・久蔵からは分れた別派で在野で活躍し、印籠蒔絵師として名をあげた古満巨柳(?~1796)や、その弟子で、今回買い取りをさせていただいた古満寛哉(こま かんさい)らが活躍しました。寛哉に学んだ柴田是真は、この派の名手です。

古満家の系譜は、初代・古満休意から12代・古満清兵衛まで詳細に伝えられています。

しかし、火災などによって記録が焼失し、再編集する際に誤って伝えられたと考えられているため、5代以前の経歴に関しては不自然な点が多いです。

もう片面は金剛力士像となっております。金剛力士像は、寺院の門などに安置されることが多く、仏法を守る神のことを言います。

「仁王・二王(におう)」という別名もあり、「仁王像」と呼ばれることもあり、阿形(あぎょう)像と吽形(うんぎょう)像を一対としています。

子供の頃、よく行ったお寺の門にも金剛力士像がおり、見るのをいつも楽しみにしていました。このお寺には久しく行っていないので、近々出かけてみようと思います。

【初代・古満寛哉(1767〜1835)】

流派:古満派

本姓:坂内

通称:重兵衛

号:白知(若い頃)、寛哉、孝槃亭

剃髪後の号:坦哉、坦叟

文化・文政年間の江戸で、原羊遊斎(はら ようゆうさい/1769~1845)と並び称された印籠蒔絵師です。

1767年、本石町三丁目の家主、関徳兵衛の三男として生まれました。古満巨柳(こま こりゅう)に入門しますが、 24歳の時に本石町四丁目の質商兼両替商の「近江屋」坂内重兵衛の婿養子となり、名を重兵衛と改めました。

しかし、たちまち家産を傾けてしまったため、再び蒔絵師となって研鑚を重ね、後に師より「古満」姓を名乗ることを許されました。

28歳の時、妻が長女・やそを残して亡くなったため、その妹を後妻とし、 後に2代寛哉となる長男・貞次郎と、古満文哉となる次男・欽十郎が生まれました。

長女・やそは容色が優れており、後に桂子と改めて熊本藩9代藩主・細川斉樹の側室となり篤姫を生んでいます。

細川斉樹は寛哉の技能を賞し、お抱え蒔絵師にしようと度々交渉しましたが、寛哉は固辞しました。 しかし蒔絵御用は引き受け、婚礼調度一式を制作することもありました。

また画人・谷文晁と親しく、下絵になるものも多くあります。 長男である2代寛哉の嫁には、文晁の娘を貰いました。大田南畝、大窪詩仏とも親友でした。

風流を好み、狂歌では「仁義堂道守」、後に真砂庵を継いで「真砂庵道守」と号しました。

1824年、剃髪して坦哉と改め、坦叟とも号し、 製作は概ね二人の息子達に任せて遁世して悠々自適に晩年を過ごしました。

1835年4月20日、根岸の別荘において69歳で亡くなり、 坂内家の菩提寺・入谷の正洞院に葬られました。

初代・古満寛哉の現存している作品は、印籠、櫛笄、盃などがほとんどで、道具類は少ないです。銘は「寛哉」、「寛哉寫」、「考槃亭」等で、「龍斎」印を使用しています。晩年は「坦哉」よりも「坦叟」が多いです。

門人: 古満寛哉(2代)、古満文哉、篁園子應哉、柴田是真

柴田是真は江戸両国に生まれ、11才の時から初代・古満寛哉の下で蒔絵を学び、伝統技法を身につけました。

【2代・古満寛哉(1797〜1857)】

流派:古満派

幼名:貞次郎

通称:重兵衛

号:寛哉、孝槃亭

初代・古満寛哉の長男として、1797年に生まれました。

幼い頃より父・寛哉の薫陶を受け、15、16歳より父の代作をしたと伝えられており、 腕前は父を上回るほどです。

1824年、28歳の時に父の跡を継ぎ、「重兵衛」を襲名、「寛哉」の号も継承しました。

父の親友、谷文晁はその才能を愛し、娘の福子を2代・寛哉の嫁としました。 しかし1829年に福子が亡くなったため、姻戚・西宮源兵衛の娘を後妻とし、三男一女をもうけました。

天保の改革により町蒔絵師は仕事が激減しましたが、姉・桂子の縁により一橋治済の息女で細川斉樹夫人である細川蓮性院の殊遇を受け、 熊本藩の抱蒔絵師として士分で召抱えられました。

1857年10月2日に60歳で亡くなり、入谷の正洞院に葬られました。 次男・貞次郎が跡を継ぎ、3代寛哉となりました。

2代・古満寛哉の現存している作品は、印籠、櫛笄、盃などで道具類は少ないです。銘は「寛哉」、「寛哉寫」、「古満寛哉」等で、「龍斎」印を使用しています。

門人: 柴田是真、古満寛哉(3代)、小林敬哉

【3代・古満寛哉(1841~1871)】

流派:古満派

通称:貞次郎

2代・古満寛哉の次男でとして1841に生まれます。幼少期より父・寛哉の薫陶を受けて育ちました。

17歳の時に父が亡くなったため、寛哉の号を継いで3代・寛哉となります。

熊本藩主・細川家お抱えの蒔絵師を務めましたが、1862年12月19日、22歳の若さで病没し、入谷の正洞院に葬られました。

妻がいなかったために子はなく、熊本藩士としての禄は、養子の吉田金三が継ぎました。

早世したため、3代・寛哉の作品は、在銘の印籠が僅かに現存するのみで、ほとんど残っていないと考えられています。

【古満文哉(1811~1871)】

通称:欽十郎

号:文哉

諡号:郁庵文哉居士

古満文哉(こま ぶんさい)は、初代・古満寛哉の次男として1811年に生まれました。幼少より兄・貞次郎と共に父の薫陶を受け、 兄嫁の父である谷文晁に画を学び、 その一字を授かって「文哉」と号しました。文晃は、秘蔵する東山時代の雁蒔絵の食器を文哉に贈っています。

柴田是真と親しく、文哉が病気と子沢山に苦しんでいた時、是真が援助した説話もあり、文晃77歳の祝賀の配物盃を共に制作したこともありました。

北岡技芳堂では、古満寛哉、古満文哉、古満派、柴田是真などの作品の査定、買取を行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート