買取実績

買取実績

書

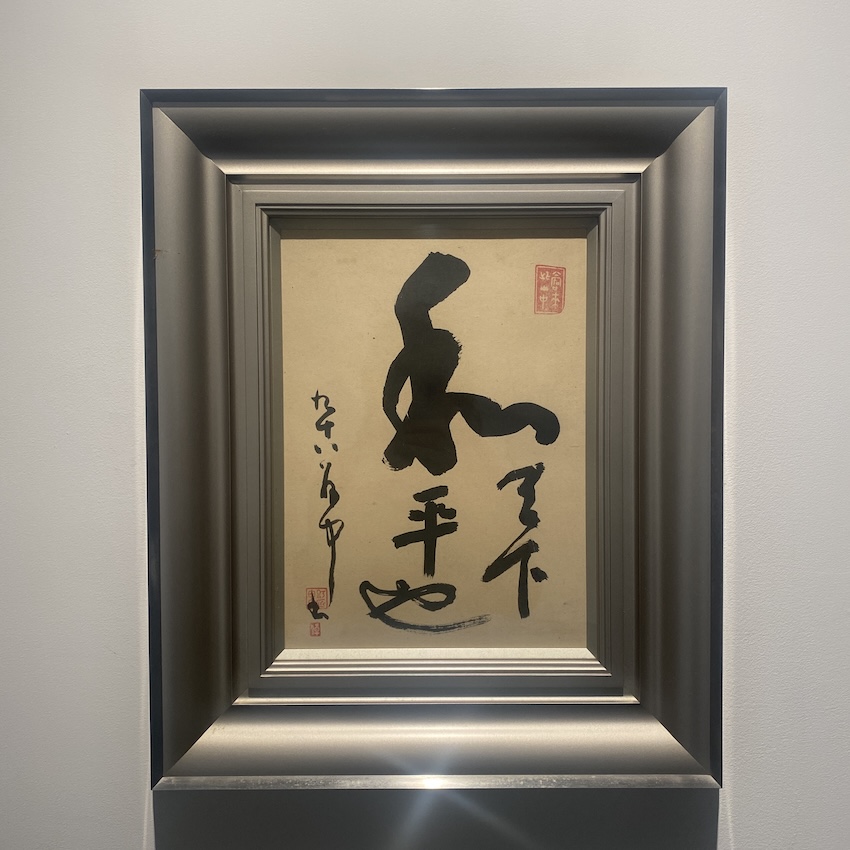

平櫛田中の書

- 買取地区:

- 一宮市

- 買取方法:

- 店頭買取

参考価格¥30,000

平櫛田中の書を買取いたしました。田中は、 100歳を超えて大変な長命でありましたが、死の直前まで制作を続けていました。

田中の特徴は、優れた写実力と深い精神性、美しい彩色にあります。また、高村光雲によって確立された近代木彫を、大正から昭和にかけて展開、発展させました。

昭和25年に創業をいたしました弊社は、田中さんと深い関わりがございます。北岡技芳堂の初代・北岡謙は、田中さんに作品制作の依頼をしており、そのご縁で弊社の屋号を書いていただきました。

技芳堂の名の由来は「匠の技には芳しい香り漂うほどでありなむと」の想いで命名されました。お蔭様で創業75周年を迎えましたが、先代の意思を引き継ぎ、その名に恥じぬよう日々精進してまいりたいと思います。

平櫛田中(ひらくし でんちゅう)は、1872年に岡山県の西江原村(現・井原市)の田中家に生まれました。

1882年に広島県沼隈郡今津村(現・福山市今津町)の平櫛家の養子となります。大阪時代までは旧姓を通称に用いていましたが、その後、二つの名字を合わせて号にしました。

少年期に木彫に興味を覚え、1893年に中谷省古に弟子入りして木彫を修業します。

15歳の時、家庭が貧しかったために、大阪の小間物問屋備貞に丁稚奉公に出されます。早朝から深夜まで掃除や水汲みなどをして、休みは年に数回あるだけで、とても大変な毎日だったそうです。

そのような中でも、主人からもらった僅かなお金で本を買ったり、展覧会を見に行って楽しんでいました。

17歳頃より造形への関心を深め、大阪や奈良での修業を経て1897年に上京、高村光雲や光雲門下の米原雲海らから指導を受けます。

その後、東京藝大の基礎となる東京美術学校を創立した岡倉天心や、臨済宗の高僧・西山禾山(にしやま かざん)の影響を受け、仏教説話や中国の故事などを題材にした精神性の強い作品を制作しました。

天心は、芸術の表現は理想にあるとよく言っていたそうですが、その理想をやってくれる彫刻家は田中だけだと語ったといいます。

東京藝大構内の六角堂に、田中作の「岡倉天心像」が安置されており、天心を敬愛していた田中は藝大勤務時代には登校のたびに、この自作の像に最敬礼していたそうです。天心は1913年に亡くなりますが、その精神性を田中は生涯持ち続けました。

1935年に帝国美術院の改革が行われ会員に選出されますが、翌年に示された平生改革案に反対して横山大観ら日本芸術院メンバーなどとともに会員を辞任しました。

その後、1937年に帝国美術院が改組して帝国芸術院として発足すると芸術院会員となります。

1944年に帝室技芸員となり、同年に東京美術学校(現・東京藝術大学)の教授に招聘され、第二次世界大戦後も教壇に立ちました。

1962年に文化勲章受章、受章者記者会見で田中は「貰うのは棺桶に入ってからだと思っていました」と発言して記者を笑わせたそうです。

1970年、長年住み暮した東京都台東区から小平市に転居し、1979年に107歳で亡くなるまでの約10年間を過ごしました。

没後、田中のアトリエには30年以上続けて制作できるだけの彫刻用の材木がありました。この材木を利用して、井原市平櫛田中美術館に上野桜木町のアトリエが再現されました。

北岡技芳堂では、平櫛田中の木彫、ブロンズ、書などの作品の査定・買取を行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

【平櫛田中 略歴】

1872年

岡山県の西江原村の田中家に生まれる

本名、倬太郎

父は田中謙造、母は以和

1882年

平櫛家の養子となる

1885年

後月郡義之尋常小学校を卒業する

1886年

大阪の小間物問屋備貞に丁稚奉公に出される

1893年

大阪の人形師・中谷省古に弟子入りし、木彫の手ほどきを受ける

1894年

胸部疾患のため、この年早々郷里に帰り静養につとめる

1895年

春に再び大阪に出る

奈良に2年近く滞在して古仏を見て回り、また観音像を一体制作する

1898年

谷中の長安寺に寄宿

西山禾山の臨済録の提唱を聞き影響を受ける

1898年

久二郎に伴われて高村光雲を訪れ、持参した観音像の批評を請う

日本美術協会春季美術展覧会に観音像を出品したが落選

この頃から号を「田仲」とした

1901年

日本美術協会美術展に「唱歌君が代」出品、銀牌を受賞

1907年

文部省第1回美術展(文展)に「姉ごごろ」を出品(石膏)、入選

1908年

日本彫刻会第1回展に「活人箭」を出品

岡倉天心の推奨を受ける

1914年

日本美術院再興記念展覧会に「禾山笑」等を出品、会期半ば 同人に推挙される

1922年

横山大観、下村観山、木村武山の尽力で 上野桜木町に住宅を建てる

1930年

日本美術院の経営者に加わる

1937年

帝国芸術院会員となる

1949年

東京芸術大学教授となる

1958年

畢生の大作で彩色木彫の『鏡獅子』を戦中のブランクを経て、20年をかけて完成する

1962年

文化勲章を受章

1965年

京藝大名誉教授となる

1969年

井原市に田中館(現・井原市立田中美術館)が開館

1970年

上野桜木町から小平市学園西町に転居

1972年

小平市名誉市民に推戴される

1979年

小平市自宅にて永眠、享年107歳