買取実績

買取実績

絵画

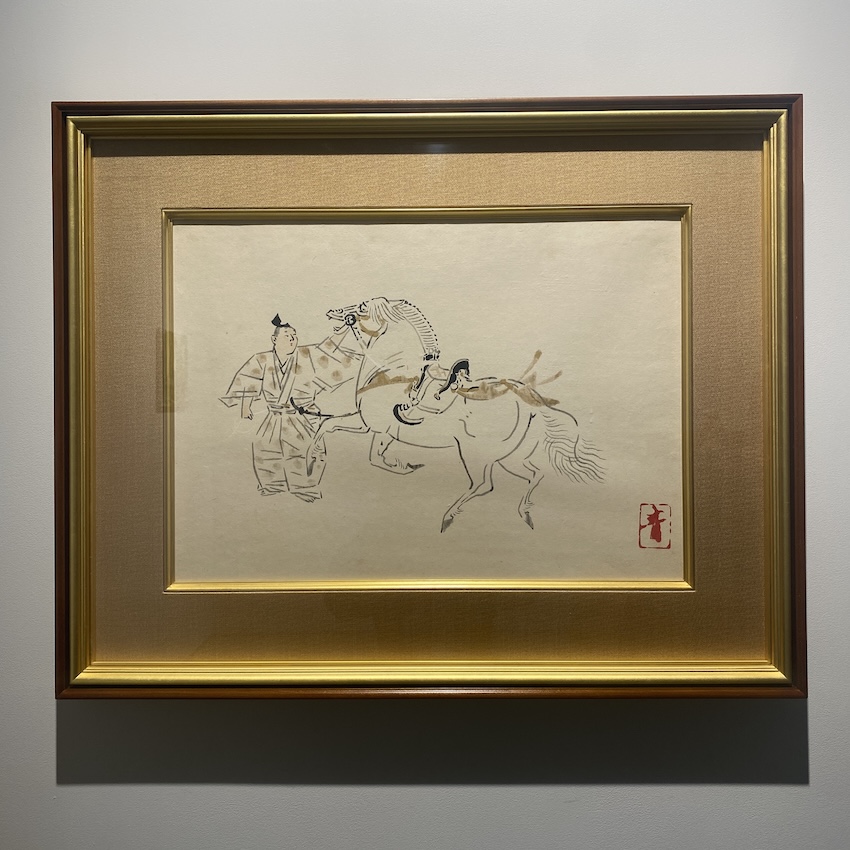

前田青邨

「駒いさむ」

- 買取地区:

- 犬山市

- 買取方法:

- 出張買取

参考価格¥150,000

前田青邨の絵画を買取いたしました。青邨は、大正から昭和にかけて日本美術院で中核的役割を担い、歴史画を主軸として花鳥画や肖像画などの作品を幅広く描きました。

着色画と水墨画は青邨の作品の両輪として描かれましたが、買取の面では、色彩が華やかで書き込みが細いかい作品が好まれており、高値となる傾向にあります。

こちらは墨の線でさらりと描かれており、ゆるい線と余白が美しく、とても上品な作品です。

査定の際には、制作年、描き込み、状態などを全体的に拝見して査定額をお出ししております。

掛軸の場合は、共箱の有無も大切なポイントとなります。共箱には、青邨の自筆サインと落款が押されています。

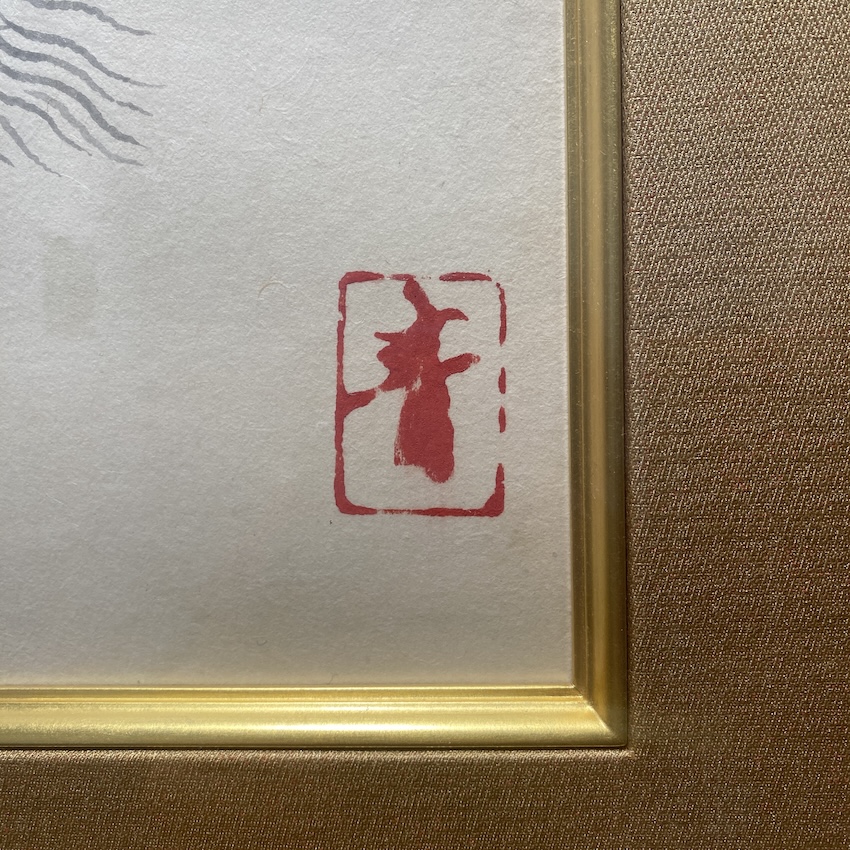

額装の場合は、共シールも評価基準となります。共シールは、一般的に名刺ほどの大きさで、作品裏側に貼られています。こちらに青邨の直筆サインと題名が書かれ、落款が押されています。

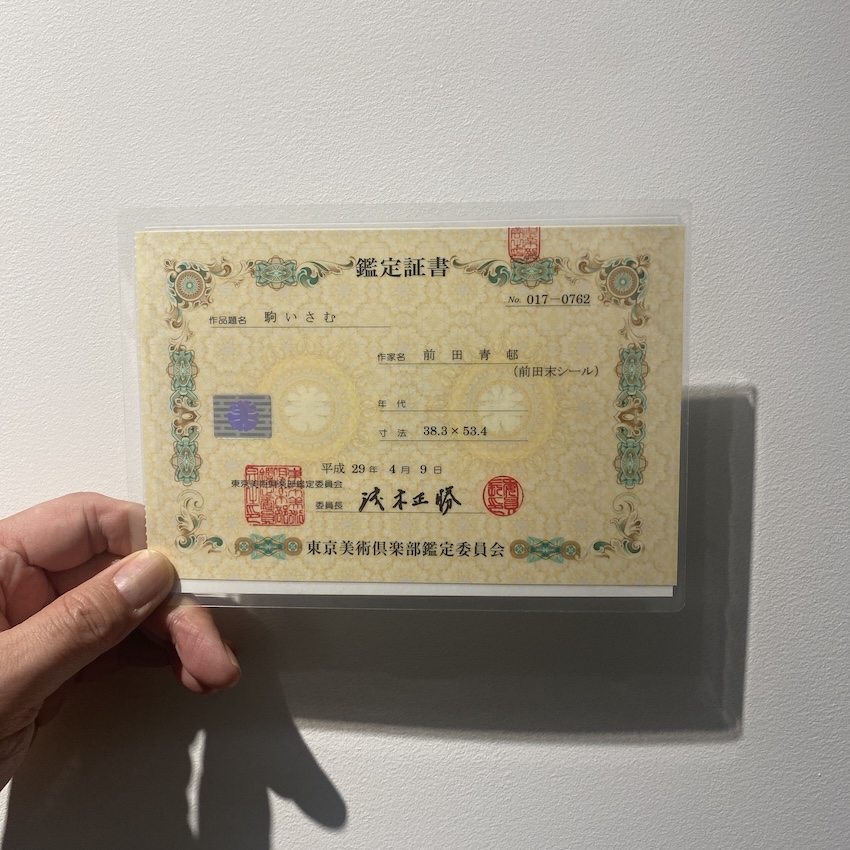

今回買取をさせていただいた作品は、東京美術俱楽部鑑定委員会の鑑定証書付きでございますが、鑑定書の有無などに関わらず、お気軽にお問い合わせくださいませ。

前田青邨(まえだ せいそん)は、1885に岐阜県恵那に生れます。小学校の頃から画才があり、早くから画家を志していました。

青邨は絵の勉強をするため、東京美術学校(東京藝術大学美術学部の前身)に入りたいと考えていました。

受験するためには中学の卒業資格が必要だったため、父に相談して、東京で下宿屋を開いていた叔父を頼ることとなります。1898年に14歳で上京して、文京区にある京華中学校に入学しました。

しかし、胸の病にかかり3カ月ほどで退学、一旦帰省して16歳のときに再び上京しました。

上京した1901年、小説家・尾崎紅葉から紹介されて、梶田半古(かじた はんこ)の塾に入門、写生と古画研究によって実力を身につけました。 翌年、半古から『青邨』の雅号を授かりました。

同塾の塾長には小林古径(こばやし こけい)がいます。青邨にとって、古径は良きライバルであり、尊敬する先輩でもありました。古径のように、半子の弟子たちは「古」の字を授かることが多かったようですが、青邨以降からはその習慣は無くなったそうです。

1907年、日本初となる官営の文部省美術展覧会(文展)が始まり、青邨は出品しましたが落選してしまいます。青邨にとっては最初で最後の落選だったため、大変ショックを受けたようですが、以後は受賞の常連組として名を連ねるようになりました。

1908年、紅児会に入会し、安田靫彦や今村紫紅らとともに研鑽に励みます。紅児会は、若手による日本画の研究会で、その活動は停滞気味だった日本画壇に新しい風を吹き込みました。

紅児会は1913年に解散しますが、多くの会員はその後岡倉天心が創立した日本美術院に参加して活躍しました。この頃、青邨は岡倉天心や下村観山から指導を受けています。

1922年、古径とともに日本美術院留学生として渡欧し、模写など行って大いに画嚢をこやしました。

当時の日本の流行は、西洋絵画の写実主義に傾いており、日本画家の中でもそれに倣って細密描写をするという傾向がありました。

青邨がこれまで描いてきた日本画と、流行とがそぐわなくなり、渡欧する前は日本画に対して自信を失いかけていたようですが、日本美術の優秀性を再確認し、この研修旅行が画家としての転機をもたらしたと考えられています。

日本美術院は大正から昭和にかけ、さらに激動的な戦後にわたって、官展に対抗して日本画の理想を着実に発展させていきます。

天心が意図していた、日本画の伝統に基盤を置きながら新しい日本画の創造を、青邨らは深く追求し、新古典主義の作風を展開しました。

戦後の1955年には文化勲章を受領し、世に大きく認められ、近代日本画壇を代表する画家として活躍しました。

晩年は東京芸術大学教授として後進の育成にあたり、文化財行政面でも尽力、92歳まで意欲的な制作を続けました。

北岡技芳堂では、前田青邨の作品の査定、買取を行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

【前田青邨 略歴】

1885年

岐阜県中津川町に前田常吉、たかの二男として生まれる

本名:廉造

1891年

中津川尋常高等小学校入学

1897年

中津川尋常高等小学校卒業

1898年

母・たか死去 享年38歳

上京して京華中学校に入学するも、すぐに病気にかかり療養する

1899年

京華中学校を中途退学し、中津川へ帰郷母校の補習科へ通学する

1901年

上京

尾崎紅葉の紹介で梶田半古の塾に入る

1902年

日本絵画協会・日本美術院連合絵画共進会に入選

師・半古から「青邨」の雅号をもらう

1907年

紅児会に入る

第一回文部省美術展覧会に「大久米命」を出品するが落選となる

1909年

24歳の時に名古屋において重病、療養する

中津川の南林寺格天井に絵を描く

1910年

国画玉成会において幹事に選出される

父・常吉死去

1912年

荻江節の名手である佐橋すゑと結婚

1913年

28歳の時に平塚へ転居

1914年

日本美術院同人に推挙

1915年

一人で朝鮮へ旅行する

1917年

横浜市渡辺山に転居

1918年

大阪高島屋で初個展開催

1919年

中国に旅行持病悪化のため、大磯妙大寺に逗留

1920年

延暦寺より伝教大師絵伝のうち、「根本中堂落慶供養図」を依嘱される

1922年

小林古径とともに海外研修生に選ばれ渡欧する

1923年

欧州より帰国

9月に関東大震災に遭遇する

1937年

帝国芸術院会員となる

1939年

54歳の時に北鎌倉に転居

歌舞伎座で「太閤記」の舞台装置を担当

1944年

帝室技芸員となる

1945年

60歳の時に中津川へ疎開

10月疎開先より北鎌倉の自宅へ戻る

1946年

文部省第一回日本美術展覧会(日展)の審査員を務める

1951年

東京芸術大学教授となる

1955年

文化勲章受章

中津川市名誉市民となる

1959年

74歳の時、東京藝術大学名誉教授となる

この年、皇后陛下の絵の指導役となる

1960年

中国人民対外文化協会の招待により中国を訪問する

1964年

日光二荒山神社宝物館壁画「山霊感應」完成、奉納する

1966年

郷里に中津川市青邨記念館開設

1967年

法隆寺金堂壁画再現事業の中心となり、翌年2月に完成する

1970年

高松塚古墳壁画模写の総監修を委託され、2年後完成する

1974年

ローマ法皇庁からの依頼で「細川ガラシャ夫人像」完成

バチカン宮殿に納める

1977年

老衰のため逝去

享年92歳

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート