買取実績

買取実績

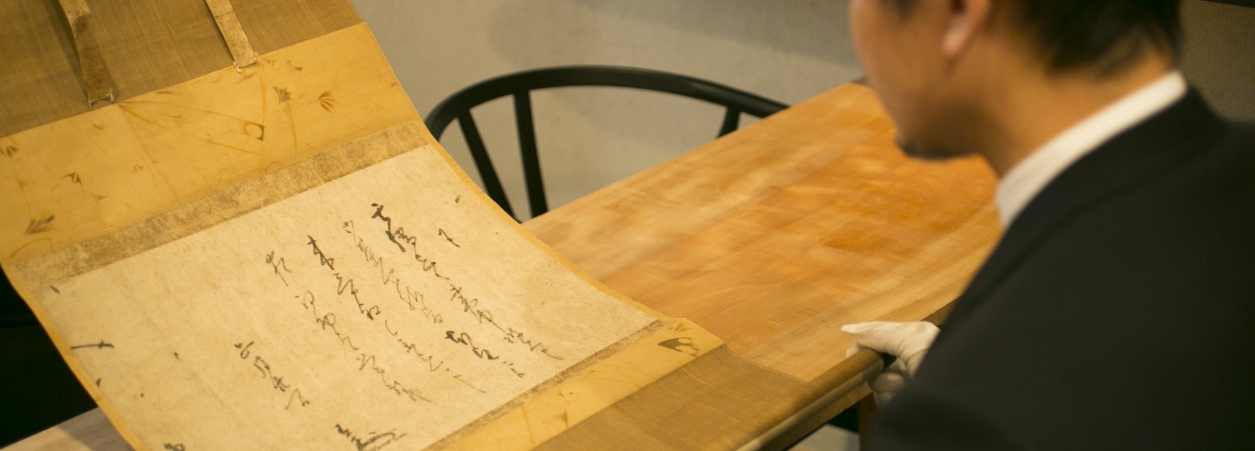

掛軸

上村松園

「紅葉狩図」

- 買取地区:

- 名古屋市内

- 買取方法:

- 店頭買取

参考価格¥7,000,000

上村松園「紅葉狩図」の掛軸を買取いたしました。今年は夏場の異常な高温や、10月以降でも気温が25度を超す日が続いたこともあってか、紅葉の見頃が遅かったような気がいたします。街路樹が色づくのを見てきれいだなと思い満足してしまいましたが、皆様はどちらの紅葉を楽しまれましたでしょうか。

色づいた紅葉を眺める紅葉狩りは約1200年前から存在し、その美しさについては奈良時代から知られていたとされています。山野に出かけて紅葉を観賞することを紅葉狩りと言いますが、本来「狩り」は鳥獣を捕まえる意味で使われていました。それが時代が下るにつれて、意味は広がっていきます。

当時、貴族の邸宅には紅葉する木々が植えられておらず、山々へ足を運ぶ必要がありましたが、貴族は常に牛車で移動しており、歩くことが下品であるとされていました。

しかし、山道を牛車で行くことは困難だったため、考えられたのが「紅葉を見るために山へ行くことを狩猟に見立てる」という発想でした。狩猟で歩くことは下品な行為とみなされなかったため、こうして紅葉を見に行くことと狩りが結びつき、紅葉狩りといわれるようになったとされています。

上村松園は1875年、京都四条通にある葉茶屋「ちきり屋」の次女として生まれました(本名:つね)。父はつねの生まれる2ヵ月前に他界していたので、母・仲子が店を引き継ぎ、娘二人を育て上げました。つねは幼い頃から絵を描くのが好きで、店を切り盛りする母の傍で絵草子を眺めたりしていたそうです。

小学校卒業後の13歳の時、日本初の公立美術学校である京都府画学校へ入学し、鈴木松年に学びます。学校ではあきたらず放課後も松年の家へ通いますが、男子学生の中で苦労しました。当時女性が美術学校へ行くのは珍しく、親戚や世間からの反発もあったようです。

つねは子供の頃から人物画が好きで人物ばかり描いていましたが、当時の狩野派や四条派といえば、花鳥山水動物が多く、人物画はあまりありませんでした。応挙派には、たまに人物画はあったものの、女性描写の参考にできるようなものは少なかったといます。

その為、学校の規則どおり一枝ものばかり描いて満足できなかったつねは、週に一度の作図の時間に人物画を描いては僅かながらに自身を慰めていました。

京都府画学校へ入学した翌年の1888年、師の鈴木松年が教員を辞職するに当り共に退学します。正式に松年の門に入り、雅号である松園を与えられました。

美人画を志し、自分の姿を鏡に映したり近所の娘をモデルに猛勉強を重ね、展覧会や博物館へ行き写生をしました。懸命な努力もあり、修業時代にも数々の賞を受賞し、自身の目指す気品のある美人画を描くようになっていきます。

松園の画壇でのデビューは早く、1890年15歳の時に行われた第3回内国勧業博覧会で「四季美人図」を出品しました。後の師となる竹内栖鳳や京都画壇の重鎮・山元春挙と並んで一等褒状受賞となり、一躍注目を浴びます。また、その作品を来日中の英国コンノート殿下が買い上げた事で華々しいデビューを飾りました。

1893年19才の時、より広い画の世界を見たいと考え、松年の許しを得てに幸野楳嶺の門下生となります。松年と楳嶺は犬猿の仲で知られており、画風も対照的です。そのため、松園は戸惑っていた時期もあったようです。

楳嶺は指導者として名を成した画家ですが、若い頃の面白いエピソードがあります。楳嶺が占い師に自分の画家としての未来を占ってもらったところ「お前は画家としては二流に終わるが、弟子から一流の画家が出るから指導に力を入れなさい」と言われました。その予言通りかどうかは分かりませんが、楳嶺門下からは竹内栖鳳をはじめとする多くの一流作家が生まれることとなりました。

1895年、松園が入塾して2年目に楳嶺が亡くなると、門人達は楳嶺門下の四天王と呼ばれた菊地芳文、谷口香嶠、都路華香、竹内栖鳳の門下へ分かれる事となり、松園は筆頭弟子の竹内栖鳳に入門しました。

1902年、信太郎(松篁)が誕生します。父は師の松年で、未婚の母として生きた松園を支えたのは実母の仲子でした。後に、息子も孫も松園の姿を見て画家となり大成しています。

1934年、母が86歳で亡くなると、松園の画は母の面影を慕い「青眉」や「母子」など市井の人妻を描くようになりました。自身も野心的な女性であった仲子は、画家としての道を進むという娘の決断を応援し、可能性を信じ支え続けてきた人でした。

松園は1949年、74歳で亡くなります。松園が生きたのは、まだまだ封建的な明治時代、保守的だった画壇の中で女性画家として自立するにあたり数多くの苦難や逆境がつきまといました。

松園は後年に「今に見ろ、思い知らせてやると、涙と一緒に歯を食いしばらされた事が幾度あったか知りません」と振り返っています。

「女性は美しければよい、という気持ちで描いたことは一度もない。一点の卑俗なところもなく、清澄な感じのする香高い珠玉のような絵こそ私の念願とするところのものである」と語り、気品ある清澄な女性像の数々は、 今日も観者に深い感銘を与えています。

美人画の第一人者として知られ、伝統を学びながら独自の人物表現を切り拓き理想の女性像を追い求め描き続け、画に情熱を傾けた生涯でした。

2025年は上村松園の生誕150年にあたる年です。節目を迎えることを記念して、大阪中之島美術館にて「生誕150年記念 上村松園」が、2025年3月29日から開催されるとのことで、機会がありましたら皆様も一度訪れてみてはいかがでしょうか。

【上村松園 略歴】

1875年 京都市下京区四条通御幸町の葉茶屋「ちきり屋」の次女として生まれる

1887年 京都府画学校(現:京都市立芸術大学)に入学、北宋担当の鈴木松年に師事

1888年 鈴木松年の辞職により京都府画学校を退学し松年塾に入る、雅号として「松園」を用いる

1890年 第3回内国勧業博覧会に「四季美人図」を出品、一等褒状受賞(来日中のヴィクトリア女王の三男アーサー王子が購入し話題となる)

1893年 幸野楳嶺に師事、隣家からの類焼のため中京区高倉蛸薬師に転居、市村水香に漢学を学び始める

1895年 楳嶺の死去にともない、竹内栖鳳に師事

1900年 日本絵画協会・日本美術院連合絵画共進会で《花かざり》が銀牌となる

1902年 長男・信太郎(松篁)誕生

1903年 葉茶屋を廃業し、中京区車屋町御池に転居

1910年 第10回巽画会の審査員となる

1914年 間之町竹屋町に画室を竣工、初世金剛巌に謡曲を習い始める

1934年 2月、母 仲子死去

1941年 帝国芸術院会員となる、10月、三谷十糸子と中国に旅行

1944年 帝室技芸員

1945年 奈良県生駒郡平城の松篁の画室である唳禽荘(れいきんそう)に疎開する

1948年 女性として初の文化勲章を受章

1949年 8月27日、肺癌により死去、従四位に叙される、享年74歳

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート