買取実績

買取実績

陶芸品

荒川豊蔵

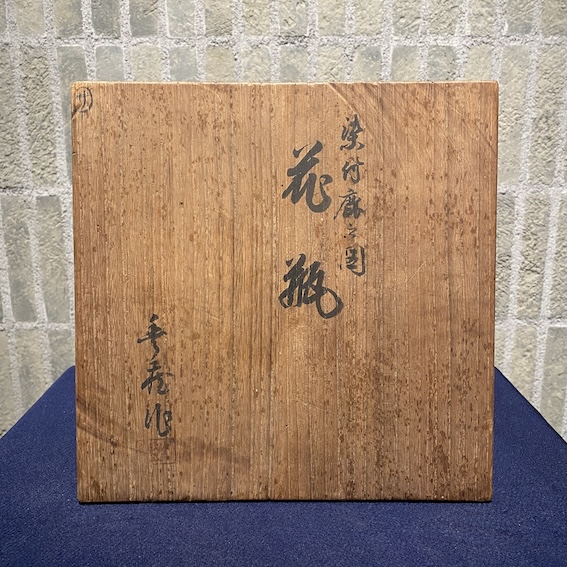

「染付鹿之図 花瓶」

- 買取地区:

- 名古屋市内

- 買取方法:

- 店頭買取

参考価格¥80,000

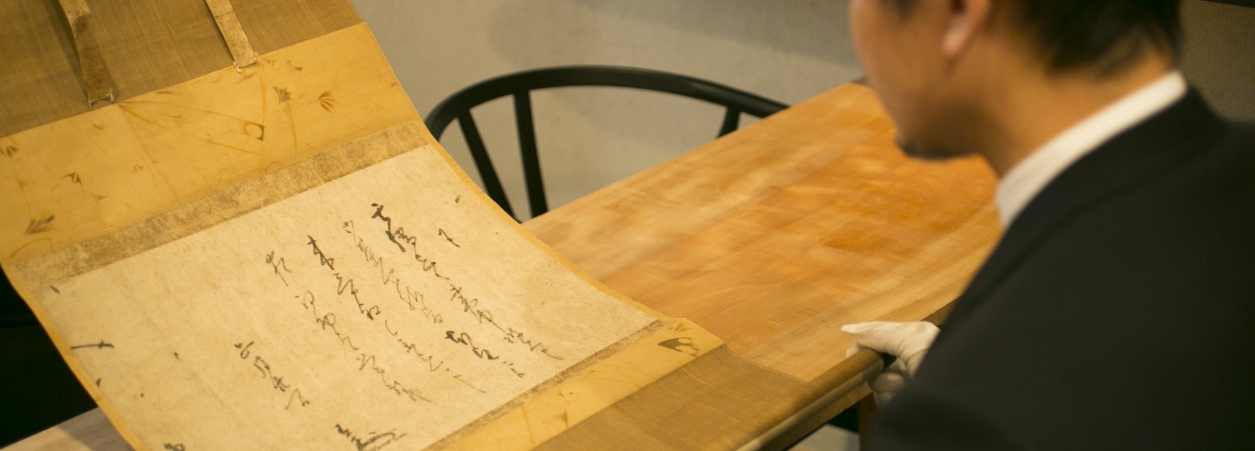

荒川豊蔵の染付花瓶を買取いたしました。こちらは、最初期の珍しい作品となっております。

陶印は、陶芸家が自身の作品の証しとして高台内や高台の周辺に押すのが一般的ですが、豊蔵のように、印を使わずに直接作品に彫ったり、磁器の場合は呉須(青色の顔料)でサインのように記されたりすることもあります。

今回買取をさせていただいた作品にも、陶印として「斗」の文字が記されています。豊蔵は号を「斗出庵」「無田陶人」としていたため、陶印の代わりに「斗」と記してあるものがございます。ご自宅にある志野や瀬戸の作品の中に「斗」の文字が見られましたら、それは荒川豊蔵の作品かもしれません。

1972年頃からは「斗出庵」の号を多く用いており、その後は自らの作品に陶印として「斗」の文字を作品に直接刻むようになりました。

「志野」と「瀬戸黒」の人間国宝である荒川豊蔵は、昭和を代表する陶芸家の一人です。また、16 世紀から17 世紀にかけての美濃焼の技術を再発見、 再興した人物でもあります。

荒川豊蔵(あらかわ とよぞう)は、1894年に岐阜県土岐郡に生まれました。母は、現在の土岐市高田に窯を開いた加藤与左衛門景一の直系にあたり、母方の祖父は、主に徳利焼く製陶業を営んでいました。

幼いころから焼き物に親しんでいた豊蔵は、小学校卒業後の12歳の時、神戸の貿易商・能勢に就職しますが、翌年に多治見に戻り、多治見の陶磁器貿易商・木塚商店に就職しました。

向学の志が強かった豊蔵は、1909年15歳で京都市丸太町三本木の塾に入り、英語、数学、漢文を学びます。

1911年、17歳の時に多治見町上町の叔父・荒川虎次郎の次女・志づと結婚しますが、翌年には単身神戸に出かけ、親類の陶器商の仕事を手伝いました。

1913年、神戸に妻子を呼び寄せ、陶磁器の販売や行商を行います。1915年、21歳の時に名古屋の愛岐商会(旧・木塚商店)に入社し、 名古屋市東区に移り住みます。

もともと絵心があり、画家になりたかった豊蔵にとって、取り扱う安物の陶器に質に満足することはありませんでした。貿易関係の仕事を続けていた豊蔵ですが、自ら上絵磁器を手掛けるようになっていきます。

しかし、独学で始めた仕事はなかなか軌道に乗らず、単身で東京へ働きに出るなど、不遇の時を過ごしたこともありました。

そのような中、宮永東山を頼って京都を訪れた豊蔵は、東山窯の工場長を経て、1927年に北大路魯山人の星岡窯に勤めることとなりました。

この頃から、傲慢かつ気難しいとされていた魯山人でしたが、豊蔵とは気が合い、勉強会などにも連れて行き、豊蔵の轆轤挽きの才能を認めていたといいます。豊蔵は魯山人の審美眼に敬意を持っており、二人の間には陶器に対する同じような感覚が流れていたのかもしれません。

古陶磁の復活に興味を持ったのは、1930年にタケノコの紋が入った志野の茶碗と出会ったことがきっかけでした。豊蔵が手にした陶片は、陶磁史上の大発見として世間を揺るがすこととなります。

その時、茶碗の底に少量の赤土が付着していました。当時は志野の発祥は美濃ではなく、瀬戸だと考えられていましたが、赤土は瀬戸にはなく、美濃にあるということを豊蔵は知っていました。

志野や織部が瀬戸で焼かれたという従来の定説に疑問を抱いた豊蔵は、美濃の大平、大萱の古窯跡(現在の可児)、久尻一帯の古窯跡を調査します。

そこで志野筍絵茶碗と同じ模様の陶片や鼠志野の鉢の破片を発掘し、志野や織部、黄瀬戸、瀬戸黒などの桃山茶陶が美濃で焼かれたことを確信しました。これは陶芸史上でも重要な発見でした。

これに勇み足となった魯山人は、一連のことを発表し、日本経済新聞の前身である中外商業新報に記事が掲載されました。しかし、記事には魯山人がこの地で陶片を発見したかのような書き方となっており、それを知った豊蔵の失望は計り知れないものだったことでしょう。

その後、志野、黄瀬戸、瀬戸黒といった桃山時代の焼き物が美濃産であることを実証し、源流をたどる動きが始まります。また陶片の発掘ブームが起こり、陶片はお宝へと変貌していきました。

志野の陶片と出会ってから、豊蔵の思いは志野の再現へと向かっていきます。魯山人の星ケ岡窯を正式に辞め、1933年に豊蔵は牟田洞窯近くに陶房を作り始めました。以後は美濃の古陶磁の復興に生涯を費やしました。

その結果、1955 年に無形文化財の保存に多大な貢献をしたことが認められ、人 間国宝に認定されました。

戦後、豊蔵のもとには多くの人々が訪れ、その中には一時は仲違いをした魯山人もいたといいます。豊蔵は内弟子を数人だけ取り、窯を大きくすることもなく、一途に志野の再現を追求し、亡くなるまで山の中で炎と土に囲まれた生活を送りました。

北岡技芳堂では、荒川豊蔵の瀬戸黒、志野などの茶碗、酒器、その他の作品の査定、買取を行っております。

豊蔵の共箱は、茶碗という文字が「茶垸」と表記されているところも特徴の一つです。二重箱に入った作品や、志野焼、瀬戸黒の作品は特に人気がありますので、高い買取金額となる傾向にございます。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

荒川豊蔵の買取につきましては、よろしければこちらもご覧ください。

https://gihodo.jp/20071/

【荒川豊蔵 略歴】

1894年

岐阜県土岐郡泉村(現:多治見市高田町)に生まれる

1900年 6歳

多治見尋常高等小学校に入学

1906年 12歳

神戸の貿易商・能勢に就職

1907年 13歳

多治見の陶磁器貿易商・木塚商店に就職

1909年 15歳

15歳 京都市丸太町の塾で英語、数学、漢文を学ぶ

1911年 17歳

17歳 多治見町上町の叔父荒川虎次郎の次女・志づと結婚

1912年 18歳

18歳 単身神戸に出かけ、親類の陶器商の仕事を手伝う

1913年 19歳

長男・武夫誕生

神戸市に妻子を呼び、陶磁器の販売や行商を行う

1915年 21歳

名古屋の愛岐商会(旧・木塚商店)に再就職

名古屋市東区に移り住む

1918年 24歳

長野県伊那郡横山村(現・伊那市)で採石採掘に従事

1919年 25歳

特殊過絵具で上絵付したコーヒー茶碗を作り、京都の窯元・錦光山宗兵衛が破格値で買い取る

錦光山窯の顧問・宮永東山と出会う

1920年 26歳

長女・利子誕生

1922年 28歳

画家を志して上京するも断念

宮永東山を頼り、京都・東山窯の工場長となる

1924年 30歳

北大路魯山人が星岡茶寮で使う食器研究のため、東山窯に1年ほど滞在

毎晩2人で陶芸談義を交わす

毎月開催された京都・建仁寺で開催される古陶器研究会に出席、小山冨士夫と知り合う

1926年 32歳

叔父・清右衛門の案内で岐阜県可児郡久々利村大平の古窯跡を見学

帰途青織部の陶片を拾う

1927年 33歳

鎌倉に星ケ岡窯を建窯した北大路魯山人に招かれ、北鎌倉の星岡窯の工場長となり一家で転居

1928年 34歳

北大路魯山人とともに朝鮮南部の古窯跡を発掘調査する

1930年 36歳

横山五郎のはからいで北大路魯山人とともに「志野筍絵茶碗 銘 玉川」を実現する

美濃大萱の牟田洞窯跡で志野筍絵茶碗の破片を発見

茶碗の高台に付着した赤い土に疑問を持つ

志野・織部が瀬戸で焼かれたという通説をくつがえす

1931年 37歳

父・梅五郎死去(享年66歳)

これを気に多治見大畑に転居する

1932年 38歳

鎌倉と大萓を往復しながら美濃古窯跡の発掘調査を進める

大萓に陶房を造る

1933年 39歳

北大路魯山人の星岡窯を辞め、牟田洞陶房を築き初窯を焚く

初窯は失敗に終わり試行錯誤を繰り返す

1934年 40歳

新たに窯を築き、夏に初窯を焚く

1935年 41歳

志野酒盃、瀬戸黒茶碗を北大路魯山人に見せ誉められる

こ の作品が縁となり、大村正夫が発起人となって豊蔵作品の頒布会が始まる

1936年 42歳

北大路魯山人、田辺加多丸らとともに丹波古窯跡を調査する

星岡茶寮の進物用の灰落しの注文を受ける

1937年 43歳

再び北大路魯山人を後援するため星岡茶寮へ赴き、1年近く滞在する

1939年 45歳

信楽古窯跡を調査

高橋楽斎窯で作陶する

1940年 46歳

川喜田半泥子と京都鳴滝の尾形乾山窯跡を調査する

1941年 47歳

大阪・阪急百貨店で初個展を開催

1942年 48歳

川喜田半泥子の意見に賛同し、金重陶陽、三輪休雪と『からひね会』を結成

1944年 50歳

金重陶陽の陶房を訪ねて作陶する

1946年 52歳

多治見の虎渓山永保寺所有の山を借り水月窯を始める

石黒宗麿、小山富士夫らと『日本農村工芸振興会』結成

1951年 57歳

金重陶陽の陶房を訪ねて作陶する

1952年 58歳

『日本工芸会』設立準備(荒川豊蔵、 加藤唐九郎、石黒宗麿ら有志)

1953年 59歳

瀬戸黒の工芸技術が無形文化財に認定される

1954年 60歳

荒川豊蔵、加藤唐九郎、石黒宗麿、 加藤土師萌、金重陶陽、小山富士夫ら『桃里会』を結成

1955年 61歳

志野と瀬戸黒で重要無形文化財保持者に認定される

同年、日本工芸会が結成され、参加

以後この会を中心に出品した

1965年 71歳

紫綬褒章

1968年 74歳

勲四等旭日小綬章

1971年 77歳

文化勲章を受章

1984年 90歳

財団法人豊蔵資料館が開館

1985年

死去

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、

掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北岡技芳堂では、絵画、掛け軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。

売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。

遺産相続に伴う評価書作成も行っております。

何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、

ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。

【北岡技芳堂 名古屋店】

460-0018

愛知県名古屋市中区門前町2-10

電話:0120-853-860

営業時間:10時〜18時

定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)

#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート